人类活动导致的碳排放是气候变暖的重要因素,阻碍了农作物生长,对粮食安全构成威胁。农业碳排放约占全球碳排放总量的10%~12%,而中国农业碳排放约占全国碳排放总量的16%~17%[1]。在中国承诺2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和的背景下,农业减排和固碳成为学术界关注的重点。农业生产过程中耕地的利用与土地的生产潜力和碳排放水平密切相关[2],耕地利用模式的变化不仅会影响粮食生产的效率和产量,还会影响碳排放水平。为满足日益增长的农产品需求,耕地利用需要大量农资投入。然而,化肥、农药、农膜的使用以及农业机械和农业灌溉所消耗的柴油和电能,均会导致耕地利用碳排放的增加,从而加剧了粮食安全与环境保护之间的矛盾[3-4]。因此,促进耕地利用低碳转型是实现农业可持续发展的重要举措。

目前,耕地利用碳排放的研究主要集中在4个方面。①耕地利用碳排放源的测算研究,着重于碳源的界定[5]和核算方法[6],主要从农业物资投入方面确定化肥、农药等要素作为主要来源[7-8]。②耕地利用碳排放的影响因素研究,主要采用LMDI模型[9]或GTWR模型[4]进行分析。③耕地利用碳排放的时空特征研究,重点研究了碳排放的演变格局[10]、区域差异[11]和空间自相关性[12]。④耕地利用碳排放的脱钩研究,集中于耕地利用碳排放与农业经济增长的脱钩关系[13-14]。

尽管现有文献为推动农业低碳转型提供了有力支撑,但多数研究集中在省域尺度,主要探讨耕地利用碳排放与农业经济增长的脱钩关系,对耕地利用碳排放与粮食产量脱钩关系的深入分析较为不足。华北平原是中国重要的粮食生产区,包括山东、河北、河南等传统农业大省,这些地区不仅具有典型的农业生产特点和环境条件,也是农业碳排放的重要区域[15]。研究这些地区耕地利用碳排放的特征及其与粮食产量的关系,为探索耕地利用碳减排与粮食安全的协同发展提供了新的思路。因此,本研究以省域和市域为视角,以华北平原三省为研究区域,对2001—2021年的耕地利用碳排放进行测算并分析其时空演化过程,随后,分析耕地利用碳排放的影响因素及其与粮食产量的脱钩特征,为促进农业绿色高质量发展提供理论支持。

1 研究区域、数据来源与研究方法 1.1 研究区域研究区域为华北平原的山东、河北和河南三省,共45个地级市(其中济源市为河南省直辖县级市)。该地区地貌类型多样,主要包括平原、丘陵和山地;土壤类型主要为潮土、棕壤和褐土,非建设用地的最主要用途为耕地。尽管耕地土壤肥力较高,但化肥和农药的过度使用,引发酸碱度失衡和有机质流失等问题。该地区四季分明,光照充足,适宜多种作物生长,耕作制度以一年两熟为主。主要粮食作物为冬小麦和夏玉米,河南南部还种植水稻,由于降水不足以满足冬小麦和夏玉米的生长需求,通常需要开采地下水进行灌溉。作为中国重要的农业经济区和粮食主产区,该地区经济活动良好,农产品市场活跃,土地总面积约5.10×105 km2。

1.2 数据来源本研究所涉及的化肥、农药、农膜、农用柴油、农业灌溉、粮食产量和耕地利用碳排放的影响因素等相关数据均来源于2001—2021年《山东省统计年鉴》《河北省统计年鉴》《河南省统计年鉴》、各地级市统计年鉴和各地级市国民经济和社会发展统计公报。农业灌溉面积表示农业有效灌溉面积,化肥使用量表示其施用量(折纯量)。

1.3 研究方法 1.3.1 耕地利用碳排放计算方法参考相关研究成果[16-18],并结合华北平原三省的农业实际情况,选取化肥、农药、农膜、农用柴油、农业灌溉作为耕地利用的碳源,采用碳排放系数法进行碳排放量的核算。公式为:

| $ C=\sum C_k=\sum\left(T_k \times Q_k\right) $ | (1) |

式中:C为耕地利用碳排放总量;Ck为第k种碳源产生的碳排放量;Tk和Qk分别为第k种碳源的使用量及对应碳源的碳排放系数。

1.3.2 空间自相关分析华北平原三省的耕地利用碳排放通常具有空间关联性和溢出效应。本文从全局和局部两方面探讨其空间自相关特征。其中全局莫兰指数(Moran’s I指数)用于衡量整个研究区域的空间自相关性,局部莫兰指数用于衡量特定区域的空间自相关性。鉴于该方法已成熟,本文不再赘述具体细节。

1.3.3 空间计量模型空间计量模型主要包括空间误差模型(SEM)、空间滞后模型(SLM)和空间杜宾模型(SDM)。在满足一定的约束条件时,SDM可以转换成SEM或者SLM,因此本文选择建立SDM进行实证检验。公式为:

| $ \begin{aligned} C_{i t}= & a_0+\rho \sum\limits_{j=1}^n W_{i j} C_{j t}+\beta X_{i t}+ \\ & \delta \sum\limits_{j=1}^n W_{i j} X_{j t}+\mu_i+\theta_t+\varepsilon_{i t} \end{aligned} $ | (2) |

式中:α0为常数项;i和j为地理单元;t为时间变量;Cit为城市i在第t年的耕地利用碳排放;Xit为解释变量;Wij为空间权重矩阵(本文采用经济地理嵌套矩阵,以更系统和全面地揭示复杂的空间依赖关系和互动机制);ρ为被解释变量空间自回归系数;β和δ分别为解释变量的一般回归系数和空间滞后回归系数;μi,θt,εit分别为地区固定效应、时间固定效应和随机误差项。

结合已有的研究成果,从经济、社会、能源、环境、政策等因素考虑,选取以下5个影响因素(表 1)。

|

|

表 1 华北平原三省耕地利用碳排放影响因素 Table 1 Factors affecting carbon emissions from cultivated land use in three provinces of North China Plain |

利用Tapio的脱钩模型建立粮食生产的耕地利用碳排放脱钩指数,该指标表明了碳排放对粮食产量变化的敏感性。脱钩状态划分标准如表 2所示。脱钩指数公式为:

| $ \mathrm{DI}=\frac{\Delta C / C_0}{\Delta G / G_0}=\frac{\left(C_t-C_0\right) / C_0}{\left(G_t-G_0\right) / G_0} $ | (3) |

|

|

表 2 耕地利用脱钩状态划分标准 Table 2 Criteria for decoupling status of cultivated land use |

式中:DI为脱钩指数;ΔG和ΔC分别为粮食产量和耕地利用碳排放的变化量;Gt和Ct分别为第t年的粮食产量和耕地利用碳排放量;G0和C0分别为基期的对应值。

1.4 数据分析使用Stata计算耕地利用碳排放的全局莫兰指数和局部莫兰指数,并分析经济、社会、能源、环境、政策因素对耕地利用碳排放的影响。使用Excel,Origin和ArcGIS进行数据整理和图表绘制。

2 结果与分析 2.1 耕地利用碳排放时间演化特征表 3显示,华北平原三省耕地利用碳排放总量表现出“先升后降”的“倒U型”特征,分为上升(2001—2007年)、波动(2007—2010年)、再上升(2010—2013年)和下降(2013—2021年)4个阶段。耕地利用碳排放的持续下降始于2013年,这可能与“十二五”规划的实施、清洁能源的推广和重大生态工程的推进有关。此外,“发展生态友好型农业”等方针的出台进一步促进了碳排放的减少。

|

|

表 3 华北平原三省的耕地利用碳排放总量与结构特征 Table 3 Total and structural characteristics of carbon emissions from cultivated land use in three provinces of North China Plain |

耕地利用碳排放的结构变化特征显示,化肥是主要的碳源,占碳排放总量的51.67%,其次是农用柴油,占13.50%,其余依次为农膜、农药和农业灌溉。其中,农业灌溉的碳排放量最少,仅占0.16%。化肥、农用柴油、农膜、农药的碳排放峰值分别出现在2015,2005,2013和2011年,之后逐渐下降。近年来,农业农村部推行了化肥和农药使用量零增长行动,并加强了农膜污染防治,降低了相关的碳排放。同时,农机租赁的普及促使农户倾向于租赁而非购买农机,从而降低了农用机械的总体使用量,减少了相关的碳排放。然而,农业灌溉的碳排放仍在稳定增长,可能与该地区降水季节分布不均,尤其是旱季对灌溉的高度依赖有关。此外,尽管中国在水资源管理方面进行了改革,但传统灌溉系统的升级滞后于现代节水技术的推广,导致灌溉相关的碳排放持续处于高位。

表 3展示了各省耕地利用碳排放总量与结构变化特征。表 3由左到右依次反映山东省、河北省、河南省的碳排放特征。山东省和河南省的耕地利用碳排放总量明显高于河北省,这反映了山东省和河南省农业生产活动的密集。

在碳排放结构方面,三省的耕地利用碳排放的主要来源均为化肥,农药和农业灌溉的碳排放最少。具体而言,山东省的碳排放来源依次为化肥、农膜、农用柴油、农药和农业灌溉,河北省和河南省依次为化肥、农用柴油、农膜、农药和农业灌溉。山东省的农业种植结构多样,除了粮食作物,还有大量的经济作物(如花生、大豆)、蔬菜和水果,设施农业(如温室大棚)也较为发达[20],这种多样化的作物结构导致化肥和农膜的碳排放较高。但由于其作物类型多样化,部分作物(如蔬菜和水果)对农用机械的依赖相对较低。相比之下,河北和河南以粮食作物为主,种植结构相对单一且密度高。这种种植特点伴随的大规模粮食生产需要大量农业机械进行耕作、播种、施肥和收割,导致化肥和农用柴油的碳排放较高。

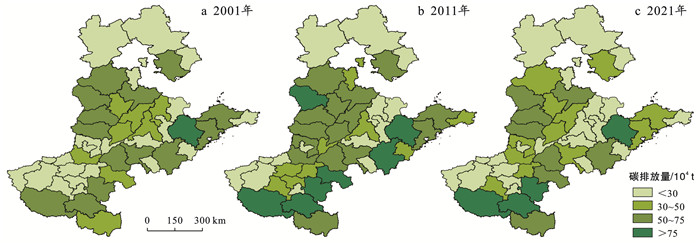

2.2 耕地利用碳排放空间分布特征选取2001,2011和2021年作为观测点,使用ArcGIS软件探究华北平原三省耕地利用碳排放的空间分布特征(图 1)。整体来看,耕地利用碳排放逐渐由高碳阶段向低碳阶段转变。2001年,碳排放超过5.00×105 t的城市有15个,占城市总数的比例为33.33%,其中超过7.50×105 t的城市有1个;碳排放低于3.00×105 t的城市有22个,比例为48.89%。2011年,碳排放超过5.00×105 t的城市增至22个,比例上升至48.89%,其中超过7.50×105 t的城市升至7个;碳排放低于3.00×105 t的城市减至14个,比例为31.11%。2021年,碳排放超过5.00×105 t的城市减至12个,比例减少至26.67%,其中高于7.50×105 t的城市降至4个;碳排放低于3.00×105 t的城市增至21个,比例增至46.67%,碳排放的趋势受到有效抑制。就长期演变趋势而言,发展初期碳排放低值区范围逐渐收缩,高值区范围则趋于扩张;而发展后期,碳排放低值区范围逐渐扩张,高值区范围则趋于收缩,表明耕地利用经历了从高碳水平向低碳水平的转型。

|

图 1 华北平原三省耕地利用碳排放空间分布 Figure 1 Spatial distribution of carbon emissions from cultivated land use in three provinces of North China Plain |

不同城市间的耕地利用碳排放存在显著差异。2001年,潍坊市的碳排放最高,超过9.00×105 t。主要原因是该地区土地资源丰富,广泛种植优质玉米和小麦,同时也是重要的蔬菜生产基地,农用物资投入较高。相比之下,济源市、鹤壁市、三门峡市、漯河市、东营市、张家口市、承德市、焦作市等地的碳排放均低于2.00×105 t,差距显著。这种现象在2011和2021年同样存在。

耕地利用碳排放与各地的农业区位条件和耕地资源禀赋相关。河北北部、河南西部、山东中部等山地地形区域的碳排放较低,可能是由于这些地区的坡耕地比例较高、地形复杂、田块分散,从而限制了灌溉与大型农业机械等高碳排放活动的实施。相对而言,河南南部碳排放水平持续偏高,可能因为该地区地势平坦,适合大规模耕作,加之气候湿润,主要种植水稻。水稻种植过程中需要长期淹水灌溉,并伴随着化肥和农药的过量使用[21],这些因素共同导致了该地区的高碳排放。

2.3 耕地利用碳排放空间集聚特征表 4展示了耕地利用碳排放的全局Moran’s I指数。2001—2008年,碳排放呈现不显著的负向空间集聚;2009—2012年,转变为不显著的正向空间集聚;2013—2021年,发展为显著的正向空间集聚且集聚程度趋于增加。由于其存在空间相关性,在构建计量模型时应考虑纳入空间效应因素。

|

|

表 4 华北平原三省耕地利用碳排放全局Moran’s I指数 Table 4 Global Moran's I index of carbon emissions from cultivated land use in three provinces of North China Plain |

为进一步揭示耕地利用碳排放的局部关联特征,本文计算了2001,2011和2021年的局部Moran’s I指数。表 5显示,2001年,有18个城市表现为高—高型或低—低型集聚,45个城市在四类集聚中基本平均分布。2011年,高—高型和低—低型集聚的城市增至28个,2021年进一步增至30个,表明碳排放的正向空间集聚现象随时间推移愈加明显。具体而言,商丘市、邢台市、菏泽市、保定市、周口市和驻马店市等城市长期处于高—高型集聚区,因其农业生产条件优越、耕地面积大,面临持续的碳减排压力。相反,鹤壁市、洛阳市、滨州市、日照市、承德市、平顶山市、秦皇岛市和三门峡市等城市一直处于低—低型集聚区,显示出较好的碳排放控制稳定性。

|

|

表 5 各城市耕地利用碳排放局部空间关联特征 Table 5 Local spatial correlation characteristics of carbon emissions from cultivated land use in each city |

总体而言,随着时间推移,高—高型集聚区范围逐步扩展,空间连贯性不断增强,形成了主要集中在河北省和河南省中南部的连片区域。这一趋势凸显了区域合作在碳排放控制中的重要性,需要制定跨地区的减排措施以加强合作。相比之下,低—低型集聚区虽有扩展趋势,并在不同年份呈现局部连贯性,但其整体分布仍然相对分散。这表明这些区域在碳排放控制方面存在差异,应巩固并推广其低碳优势,并根据各区域具体情况调整减排措施,以提高减排效果的针对性和有效性,促进区域间的协调与可持续发展。

2.4 耕地利用碳排放的影响因素在进行空间自相关性检验的基础上,使用经济地理嵌套矩阵验证模型的有效性。首先进行LM检验,结果显著,表明SLM模型和SEM模型均适用,但需进一步检验以确定最佳模型。随后进行Hausman检验,结果显示固定效应模型更优,因此采用固定效应模型。接着进行LR和Wald检验,结果表明SDM模型不会退化为SLM模型和SEM模型。因此,最终确定采用固定效应的SDM模型来检验华北平原三省耕地利用碳排放与影响因素之间的关系。

SDM模型的空间自回归系数ρ为0.421(p < 0.01),表明耕地利用碳排放在城市间具有显著的正向空间溢出效应(表 6)。首先,对各影响因素的回归结果进行初步分析。其中Main部分表示考虑空间效应后,各因素对本地区耕地利用碳排放的直接影响。结果显示,农业经济水平、农村电力消耗和化肥施用强度显著促进了本地区的碳排放(p值均小于0.01);城镇化水平显著抑制了碳排放(p < 0.01);环境规制的影响不显著(p>0.1)。Wx部分表示各因素对耕地利用碳排放的空间溢出效应。结果表明,城镇化水平和农村电力消耗对碳排放具有显著的正向空间溢出效应(p值均小于0.01);农业经济水平和化肥施用强度具有显著的负向空间溢出效应(p值均小于0.01);环境规制的空间溢出效应不显著(p>0.1)。

|

|

表 6 耕地利用碳排放影响因素的空间杜宾模型回归结果 Table 6 Spatial Durbin model regression results of factors affecting carbon emissions from cultivated land use |

参照Lesage J.等[22]的研究,当空间自回归系数ρ显著不为零时,模型中同时纳入解释变量和被解释变量的空间滞后项可能导致空间溢出效应产生偏差。因此,应采用偏微分法对SDM模型的实证估计结果进行无偏处理,并分解各影响因素的空间效应,包括直接效应、间接效应和总效应,通过间接效应来判断空间溢出效应的结果。本文主要对直接效应和间接效应展开详细分析。

(1) 农业经济水平对耕地利用碳排放的直接效应显著为正(p < 0.05),表明农业经济水平越高,碳排放量越大。这符合环境库茨涅兹曲线(EKC)左侧部分的特征,即经济增长会导致更多的资源消耗和碳排放。因此,应通过政策和技术手段,在提高农业经济水平的同时减少碳排放。例如,实施农田碳汇项目以增加土壤碳储存,推进农业循环经济以高效利用资源和减少废弃物排放,从而实现EKC曲线拐点的右侧转折。农业经济水平对耕地利用碳排放的间接效应显著为负(p < 0.01),表明其对邻近地区的碳排放有抑制作用。农业经济水平高的地区通常拥有更好的农业机会,吸引了邻近地区的农业从业人员迁移,减少了邻近地区的农业劳动力密度和耕地利用强度,从而降低了邻近地区的碳排放。

(2) 城镇化水平对耕地利用碳排放的直接效应显著为负(p < 0.01),表明城镇化抑制了本地区的碳排放。具体来说,城镇化对耕地利用碳排放的影响具有复杂性。首先,城镇化过程中部分耕地转为城市用地[23],直接减少了耕地生产活动,从而降低了碳排放。其次,青壮年劳动力迁移至城市导致农村劳动力不足,促使农户通过追加化肥、农药和机械投入来替代劳动以维持产量[24],从而增加了碳排放。城镇化对本地区碳排放总体上具有抑制作用,原因可能是从农业用途向城市用途转变的这一土地利用变化,对碳排放具有更大的影响力。城镇化水平对耕地利用碳排放的间接效应显著为正(p < 0.01),表明其促进了邻近地区的碳排放。原因可能是城镇化主要侧重中心城市的发展,导致周边地区作为农业和食品供应基地,从而产生了外溢效应。这表明尽管城市自身的耕地利用碳排放可能因土地利用变化而减少,但这种减少可能推动农业生产活动向外部区域转移,揭示了城镇化在区域尺度上具有复杂的碳排放效应。

(3) 农村电力消耗对耕地利用碳排放的直接效应和间接效应均显著为正(p < 0.01),表明其能够促进本地区和邻近地区的碳排放。高水平的农村电力消耗反映了农业生产的集约化和耕作的规模化,增加了本地区的耕地利用碳排放[25]。此外,农村电力消耗的增加可能促进本地区农业生产活动的扩展,这些活动需要与邻近地区协作和资源共享,从而增加了邻近地区的碳排放。

(4) 化肥施用强度对耕地利用碳排放的直接效应显著为正(p < 0.01),间接效应不显著(p>0.1),表明其主要影响本地区的碳排放。化肥施用主要通过促进土壤有机质分解和氧化亚氮的排放等方式增加碳排放,这些效应主要集中在本地区,不会像其他污染源(如空气污染)那样跨区域扩散。

(5) 环境规制对耕地利用碳排放的直接效应和间接效应均不显著(p>0.1)。现有的环境规制主要针对工业和城市进行污染控制,而农业污染防控长期被制度性边缘化。尽管《水土保持法》等少数法律涉及农业领域,但未规定具体防控措施[26],也未能有效覆盖耕地领域。此外,有关调查显示,小农户数量占农业经营主体的98%以上,并经营着70%的耕地面积,因此小农户是耕地利用的直接的参与者[27]。然而,现有的环境规制未充分考虑到小农户参与污染防控的设计,难以有效引导其耕地利用行为。因此,大多数农户仍维持传统的高要素投入的耕地利用模式,导致环境规制的效果有限。

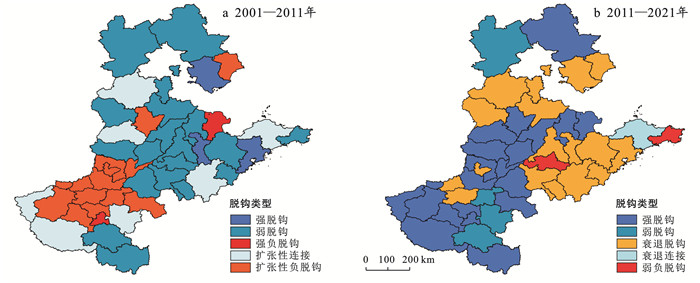

2.5 耕地利用碳排放与粮食产量脱钩效应演化特征选取2001—2011年和2011—2021年两个时间段,探究华北平原三省耕地利用碳排放与粮食产量脱钩状态的空间分布特征(图 2)。

|

图 2 华北平原三省耕地利用碳排放与粮食产量脱钩状态空间分布 Figure 2 Spatial distribution of decoupling status of carbon emissions from cultivated land use and grain yield in three provinces of North China Plain |

2001—2011年,华北平原三省的45个城市中,有19个城市表现为弱脱钩,14个城市表现为扩张性负脱钩。此阶段脱钩效应以弱脱钩为主,即碳排放有所增加,而粮食产量的增长速度更快。这反映出这些城市在农业生产中具有较高的效率,但依赖于传统的粗放型耕作模式,尽管短期内提升了粮食产量,但过度使用化肥和农药等要素显著增加了碳排放,不利于可持续农业的发展。此外,自2001年起,财政部陆续出台了一系列粮食激励措施,包括2004年的全国范围粮食直补和2006年的农业税取消及农资综合直接补贴等。这些政策减轻了农户的经济负担,进一步推动了粮食产量的增加。然而,扩张性负脱钩现象的存在表明,部分城市的碳排放增速快于粮食产量的增速,进一步凸显出该地区作物高产在一定程度上以牺牲环境为代价。综合来看,这一阶段在追求粮食增产时,环境管理和可持续农业实践不足,导致碳排放与粮食产量之间不平衡。

2011—2021年,该地区有21个城市表现为强脱钩,17个城市表现为衰退脱钩。此阶段脱钩效应以强脱钩为主,表明大部分城市在减少碳排放的同时提高了粮食产量。2011年发布的《中国应对气候变化的政策与行动(2011)》加强了对农业温室气体排放的控制,并推广了秸秆还田和增施有机肥等土壤有机质提升技术。该政策不仅减少了化肥和农药等要素的投入,还提高了土壤有机质含量,促进了粮食增产。随着绿色发展逐渐成为乡村振兴战略的重要引领,这些城市在政策引导下,进一步聚焦农业资源保护和面源污染防治,持续优化农业生产方式,实现了环境保护与粮食生产的双赢。然而,衰退脱钩的存在则表明,尽管部分城市在耕地碳减排方面取得了进展,但粮食产量也有所下降。这可能是由于近年来政府强调生态循环农业,尽管引入环保技术,但传统耕作方式的改变以及农户技术适应能力的不足,导致农业生态系统产生变化,从而使作物的抗病性降低、生长缓慢,甚至出现产量下降的情况。

总体来看,华北平原三省的耕地利用碳排放与粮食产量的脱钩状态逐渐改善。从初期以弱脱钩为主,扩张性负脱钩为辅,过渡到以强脱钩为主,衰退脱钩为辅。这反映了该地区在实现耕地利用低碳发展的同时,粮食安全得到了较好的保障,逐步实现了农业生产中环境保护和经济效益的双重目标,推动了可持续农业发展。

3 讨论本研究探讨了耕地利用碳排放的时空分布特征,发现其总体呈现“先升后降”的趋势,这与熊子昕等[28]的研究相似。早期的粗放型农业生产模式过度依赖化肥、农药和农膜等要素投入,导致碳排放逐渐增加。随着耕地保护和节能政策的逐步实施,碳排放开始减少。化肥是耕地利用碳排放的主要来源,这与Li Yaling等[29]的研究一致。尽管化肥施用对提高粮食产量至关重要,但过量施用和配比不均问题不利于碳减排。因此,未来应重点关注化肥施用的科学管理和技术创新。此外,不同省份碳排放结构的区别为实施差异化减排措施提供了理论依据。本研究还发现耕地利用碳排放呈现逐年增强的空间集聚趋势,这与王梦成等[30]对黄淮海平原的研究相似。通过分析高—高型和低—低型集聚城市的分布,揭示了区域碳排放的空间异质性,为华北平原实施区域协同的碳排放管理提供了指导。

在本研究中,空间效应被纳入耕地利用碳排放的影响因素分析,克服了传统面板数据在捕捉空间交互效应方面的局限性。结果表明农业经济水平、农村电力消耗和化肥施用强度对碳排放具有正向影响。李绵德等[31]对河西走廊的研究也证实了这些因素与农业碳排放的相关性。然而,城镇化水平对耕地利用碳排放具有负向影响,这与已有研究中城镇化对耕地低碳利用效率的负向影响不同[32],表明城镇化的影响机制较为复杂,未来研究应进一步探讨城镇化在不同区域和发展阶段对耕地利用碳排放的具体影响机制。此外,本研究还探讨了各因素对耕地利用碳排放的空间溢出效应,为进一步制定区域性碳减排策略提供了参考。

在耕地利用碳排放与粮食产量脱钩特征方面,本研究发现近年来大多数城市逐步呈现以强脱钩为主的趋势,这与以往农业碳排放与农业经济增长脱钩的趋势相似[33]。这表明通过优化农资利用结构和改进耕作方式,有助于实现农业领域的碳达峰和碳中和目标。

本研究存在以下不足:①碳排放核算的局限性。本研究主要依据IPCC碳排放核算清单和经典文献进行耕地利用碳排放的核算。然而,由于不同地区气候、作物类型、耕种方式和土壤条件的差异,可能导致结果存在偏差。后续研究应结合遥感技术、样地观测和问卷调查等多源数据,调整碳排放系数和指标,以建立更全面且适用于特定区域和作物的碳排放计算体系。②影响因素分析的局限性。尽管本研究对农业区位条件和耕地资源禀赋与碳排放的关系进行了初步探讨,但由于数据局限,未能在空间杜宾模型中纳入这些因素。后续研究应扩展分析范围,纳入地形、气候、种植结构等相关因素,以更全面地识别潜在的减排路径。③碳源分类的不足。由于不同碳源在不同地区和不同农业生产类型中的使用方式和演化趋势存在差异[8],本研究将耕地利用碳排放作为整体进行分析,难以在粮食生产层面识别各类碳源与粮食生产之间的脱钩关系。未来研究应进一步探讨各类碳源与粮食生产之间的具体脱钩关系,为制定更精准的低碳约束和粮食安全战略提供依据。

4 结论(1) 从时间维度分析,华北平原三省耕地利用碳排放总量呈现出“倒U型”特征,经历了初期的快速上升、中期的波动及再次上升,以及后期的持续下降。碳排放结构中,化肥的排放量最高,其次是农用柴油、农膜、农药和农业灌溉。山东省的主要碳排放来源为化肥和农膜,而河北省和河南省则为化肥和农用柴油,且河北省的耕地利用碳排放总量最低。

(2) 从空间维度分析,2001,2011和2021年,华北平原三省耕地利用碳排放超过5.00×105 t的城市分别为15,22和12个,低于3.00×105 t的城市分别为22,14和21个,表明碳排放整体上从高碳过渡到低碳阶段。不同城市间的耕地利用碳排放水平差异显著。耕地利用碳排放与农业区位条件和耕地资源禀赋相关,涵盖地形、气候等因素。空间集聚方面,耕地利用碳排放的正向集聚程度增强,高—高型集聚区域的空间连贯性逐步扩大,主要集中在河北省和河南省的中南部地区,而低—低集聚区域的分布较为分散。

(3) 从影响因素分析,空间杜宾模型效应分解结果显示,农业经济水平、农村电力消耗和化肥施用强度对耕地利用碳排放具有显著的正向影响,而城镇化水平则具有显著的负向影响。在空间溢出效应方面,城镇化水平和农村电力消耗对邻近地区的耕地利用碳排放具有显著的正向影响,而农业经济水平则具有显著的负向影响。环境规制的影响在模型中始终不显著。

(4) 从脱钩趋势分析,华北平原三省耕地利用碳排放与粮食产量的脱钩状态逐渐改善。2001—2011年主要的脱钩类型为弱脱钩和扩张性负脱钩,涉及的城市数量分别为18和14个;2011—2021年,主要的脱钩类型为强脱钩和衰退脱钩,涉及的城市数量分别为21和18个。

5 政策建议(1) 化肥是耕地利用碳排放的主要来源,也是低碳化转型的关键。应推广有机肥和精准施肥技术,减少对传统化肥的依赖。例如,在大规模耕地区,通过遥感技术实时监测土壤养分,根据植物需求精准施肥,以提高施肥效率。同时,根据各省碳源排放差异制定减排措施。例如山东省采用可降解农膜代替传统农膜,河北省和河南省推广节能减排的农机技术。

(2) 尽管耕地利用碳排放与粮食产量的总体脱钩状态逐渐改善,但绝对脱钩仍未实现。应发挥脱钩优势地区的示范作用,并推广抗旱、抗寒、抗病、抗虫的适应性强的粮食品种,以实现粮食增产与碳排放减少的双赢。

(3) 考虑到耕地利用碳排放在各城市之间的相互作用和空间溢出效应,应加强区域间协调互动,共同开展减排技术研发和资源共享,推动碳减排一体化发展。

| [1] |

Tian Yun, Zhang Junbiao, He Yaya. Research on spatial-temporal characteristics and driving factor of agricultural carbon emissions in China[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2014, 13(6): 1393-1403. DOI:10.1016/S2095-3119(13)60624-3 |

| [2] |

Han Haibin, Zhang Xiaoyu. Static and dynamic cultivated land use efficiency in China: A minimum distance to strong efficient frontier approach[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 246: 119002. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.119002 |

| [3] |

吴昊玥, 黄瀚蛟, 陈文宽. 中国粮食主产区耕地利用碳排放与粮食生产脱钩效应研究[J]. 地理与地理信息科学, 2021, 37(6): 85-91. Wu Haoyue, Huang Hanjiao, Chen Wenkuan. Decoupling effects between carbon emissions from cropland use and grain production in the major grain-producing areas in China[J]. Geography and Geo-Information Science, 2021, 37(6): 85-91. |

| [4] |

任世鑫, 李二玲, 赵金彩, 等. 黄河流域耕地利用碳排放时空特征及影响因素研究[J]. 中国土地科学, 2023, 37(10): 102-113. Ren Shixin, Li Erling, Zhao Jincai, et al. Spatial-temporal characteristics of carbon emissions from cultivated land use in the Yellow River basin and the influencing factors[J]. China Land Science, 2023, 37(10): 102-113. |

| [5] |

谢永浩, 刘争. 县域尺度下河南省种植业碳排放空间溢出效应及公平性研究[J]. 地域研究与开发, 2022, 41(5): 159-164. Xie Yonghao, Liu Zheng. Study on spatial spillover effect and equity of planting carbon emission in Henan Province at county scale[J]. Areal Research and Development, 2022, 41(5): 159-164. |

| [6] |

范紫月, 齐晓波, 曾麟岚, 等. 中国农业系统近40年温室气体排放核算[J]. 生态学报, 2022, 42(23): 9470-9482. Fan Ziyue, Qi Xiaobo, Zeng Linlan, et al. Accounting of greenhouse gas emissions in the Chinese agricultural system from 1980 to 2020[J]. Acta Ecologica Sinica, 2022, 42(23): 9470-9482. |

| [7] |

苏越, 朱峻珲, 朱从谋, 等. 浙北平原地区耕地非粮化时空演变特征及碳排放效应分析[J]. 农业工程学报, 2023, 39(24): 278-286. Su Yue, Zhu Junhui, Zhu Congmou, et al. Spatiotemporal evolution and carbon emission on non-grain production of cultivated land in the Northern Plains of Zhejiang Province, China[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2023, 39(24): 278-286. |

| [8] |

Wang Ruixue, Chen Jiancheng, Li Zhihui, et al. Factors analysis for the decoupling of grain production and carbon emissions from crop planting in China: A discussion on the regulating effects of planting scale and technological progress[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2023, 103: 107249. |

| [9] |

鲁庆尧, 杨春红. 我国粮食种植碳排放量变化趋势与驱动因素研究[J]. 经济问题, 2023(1): 114-121. Lu Qingyao, Yang Chunhong. A study on the changing trend and driving factors of carbon emissions from grain planting in China[J]. On Economic Problems, 2023(1): 114-121. |

| [10] |

Liu Shuting, Jia Junsong, Huang Hanzhi, et al. China's CO2 emissions: A thorough analysis of spatiotemporal characteristics and sustainable policy from the agricultural land-use perspective during 1995—2020[J]. Land, 2023, 12(6): 1220. |

| [11] |

胡婉玲, 张金鑫, 王红玲. 中国种植业碳排放时空分异研究[J]. 统计与决策, 2020, 36(15): 92-95. Hu Wanling, Zhang Jinxin, Wang Hongling. Spatial and temporal differentiation of carbon emissions from planting in China[J]. Statistics & Decision, 2020, 36(15): 92-95. |

| [12] |

陈梦涵, 唐莹. 中国耕地利用碳排放时空特征与影响因素分析[J]. 中国农机化学报, 2023, 44(7): 236-243. Chen Menghan, Tang Ying. Temporal and spatial characteristics and influencing factors of carbon emission from cultivated land utilization in China[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2023, 44(7): 236-243. |

| [13] |

田云, 张俊飚, 李波. 湖北省农地利用碳排放时空特征与脱钩弹性研究[J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(12): 1514-1519. Tian Yun, Zhang Junbiao, Li Bo. Research on spatial-temporal characteristics and decoupling elasticity in agricultural land use carbon emission in Hubei Province[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2012, 21(12): 1514-1519. |

| [14] |

丁宝根, 杨树旺, 赵玉, 等. 中国耕地资源利用的碳排放时空特征及脱钩效应研究[J]. 中国土地科学, 2019, 33(12): 45-54. Ding Baogen, Yang Shuwang, Zhao Yu, et al. Study on spatio-temporal characteristics and decoupling effect of carbon emission from cultivated land resource utilization in China[J]. China Land Science, 2019, 33(12): 45-54. |

| [15] |

徐玥, 王辉, 韩秋凤, 等. 我国耕地碳排放时空特征与影响因素[J]. 江苏农业科学, 2022, 50(16): 218-226. Xu Yue, Wang Hui, Han Qiufeng, et al. Spatial-temporal characteristics and influencing factors of China's cultivated land carbon emissions[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2022, 50(16): 218-226. |

| [16] |

移明昊, 闫庆武, 张定祥, 等. 吉林省耕地利用碳排放测度及其与粮食生产脱钩分析[J]. 中国农业资源与区划, 2023, 44(4): 45-56. Yi Minghao, Yan Qingwu, Zhang Dingxiang, et al. Measurement of carbon emission from cultivated land use and analysis of its decoupling from grain production in Jilin Province[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2023, 44(4): 45-56. |

| [17] |

田云, 李波, 张俊飚. 我国农地利用碳排放的阶段特征及因素分解研究[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2011, 11(1): 59-63. Tian Yun, Li Bo, Zhang Junbiao. Research on stage characteristics and factor decomposition of agricultural land carbon emission in China[J]. Journal of China University of Geosciences (Social Sciences Edition), 2011, 11(1): 59-63. |

| [18] |

Lu Xinhai, Kuang Bing, Li Jing, et al. Dynamic evolution of regional discrepancies in carbon emissions from agricultural land utilization: Evidence from Chinese provincial data[J]. Sustainability, 2018, 10(2): 552. |

| [19] |

张建鹏, 陈诗一. 金融发展、环境规制与经济绿色转型[J]. 财经研究, 2021, 47(11): 78-93. Zhang Jianpeng, Chen Shiyi. Financial development, environmental regulations and green economic transition[J]. Journal of Finance and Economics, 2021, 47(11): 78-93. |

| [20] |

张雯, 刘倩倩, 王慧, 等. 基于水足迹的山东省农业水土资源匹配特征及短缺压力分析[J]. 生态学报, 2023, 43(12): 4943-4953. Zhang Wen, Liu Qianqian, Wang Hui, et al. Analysis of matching characteristics and scarcity of agricultural water and land resources in Shandong Province based on water footprint[J]. Acta Ecologica Sinica, 2023, 43(12): 4943-4953. |

| [21] |

肖大康, 丁紫娟, 胡仁, 等. 我国长江流域不同水稻种植区域氮肥和栽培管理策略研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2023, 29(11): 2018-2029. Xiao Dakang, Ding Zijuan, Hu Ren, et al. Study of nitrogen fertilizer management and cultivation strategies in different rice planting areas of the Yangtze River basin of China[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 2023, 29(11): 2018-2029. |

| [22] |

LeSage J, Pace R K. Introduction to Spatial Econometrics[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 2009.

|

| [23] |

王静怡, 李晓明. 近20年中国耕地数量变化趋势及其驱动因子分析[J]. 中国农业资源与区划, 2019, 40(8): 171-176. Wang Jingyi, Li Xiaoming. Research on the change trend of farmland quantity in China for recent 20 years and its driving factors[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2019, 40(8): 171-176. |

| [24] |

史常亮, 李赟, 朱俊峰. 劳动力转移、化肥过度使用与面源污染[J]. 中国农业大学学报, 2016, 21(5): 169-180. Shi Changliang, Li Yun, Zhu Junfeng. Rural labortransfer, excessive fertilizer use and agricultural non-point source pollution[J]. Journal of China Agricultural University, 2016, 21(5): 169-180. |

| [25] |

Zhao Rongqin, Liu Ying, Tian Mengmeng, et al. Impacts of water and land resources exploitation on agricultural carbon emissions: The water-land-energy-carbon nexus[J]. Land Use Policy, 2018, 72: 480-492. |

| [26] |

袁平, 朱立志. 中国农业污染防控: 环境规制缺陷与利益相关者的逆向选择[J]. 农业经济问题, 2015, 36(11): 73-80. Yuan Ping, Zhu Lizhi. Prevention and control of agricultural pollution in China: Defects of environmental regulation and adverse selection of stakeholders[J]. Issues in Agricultural Economy, 2015, 36(11): 73-80. |

| [27] |

Niu Kunyu, Guo Hui, Liu Jing. Can food security and low carbon be achieved simultaneously?: An empirical analysis of the mechanisms influencing the carbon footprint of potato and corn cultivation in irrigation areas[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2023, 22(4): 1230-1243. |

| [28] |

熊子昕, 匡兵, 柯楠. 长江中游城市群耕地利用碳排放"总量—强度" 的空间关联特征[J]. 水土保持通报, 2023, 43(3): 406-413. Xiong Zixin, Kuang Bing, Ke Nan. Spatial correlation characteristics of amount and intensity of carbon emissions resulting from cultivated land utilization in an urban agglomeration in middle reaches of Yangtze River[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2023, 43(3): 406-413. DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.20230216.004 |

| [29] |

Li Yaling, Yi Fujin, Yuan Chongjun. Influences of large-scale farming on carbon emissions from cropping: Evidence from Chin a[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2023, 22(10): 3209-3219. |

| [30] |

王梦成, 董又铭, 林娜娜, 等. 双碳背景下耕地利用转型对耕地利用碳排放的影响及其空间溢出效应: 以黄淮海平原为例[J]. 自然资源学报, 2024, 39(2): 352-371. Wang Mengcheng, Dong Youming, Lin Nana, et al. Impact of farmland use transition on farmland use carbon emissions and its spatial spillover effects under the double carbon background: A case study of Huang-Huai-Hai Plain[J]. Journal of Natural Resources, 2024, 39(2): 352-371. |

| [31] |

李绵德, 周冬梅, 朱小燕, 等. 河西走廊2000—2020年农业碳排放时空特征及其影响因素[J]. 农业资源与环境学报, 2023, 40(4): 940-952. Li Miande, Zhou Dongmei, Zhu Xiaoyan, et al. Spatial -temporal characteristics of agricultural carbon emissions and influencing factors in the Hexi Corridor from 2000 to 2020[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2023, 40(4): 940-952. |

| [32] |

张慧, 何正弘, 张力文, 等. 2005—2020年黑龙江省松嫩平原耕地低碳利用效率时空格局演变及影响因素[J]. 水土保持通报, 2024, 44(3): 335-346. Zhang Hui, He Zhenghong, Zhang Liwen, et al. Spatiotemporal evolution pattern and influencing factors of low carbon utilization efficiency of cultivated land in Songnen Plain, Heilongjiang Province during 2005—2020[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2024, 44(3): 335-346. DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.20240628.001 |

| [33] |

宁静, 李亚洁, 王震, 等. 中国粮食主产省区农业碳排放特征及影响因素[J]. 水土保持研究, 2024, 31(1): 450-459. Ning Jing, Li Yajie, Wang Zhen, et al. Characteristics and influencing factors of agricultural carbon emissions in major grain producing provinces in China[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2024, 31(1): 450-459. |

2024, Vol. 44

2024, Vol. 44