联合国最新预测表明,2022—2050年,撒哈拉以南非洲人口将翻一番,到2040年将超过20亿。期间全球人口增长的一半以上将集中在8个国家,位于撒哈拉以南非洲地区的坦桑尼亚便是其中之一。其人口将以每年2%~3%的速度迅速增长,同时面临非正式聚落蔓延、土地利用效率低下、基础服务设施不足、生态环境破坏等问题。而土地利用和土地覆盖变化既是以上诸多问题的驱动因素,同时也是潜在的解决方案[1],土地可持续利用关系到坦桑尼亚社会、经济和生态环境的可持续发展。坦桑尼亚是“一带一路”倡议通向非洲的重要节点,中—坦友谊源远流长,2022年11月,中—坦双方关系提升为全面战略合作伙伴关系。开展坦桑尼亚土地利用变化研究将有助于推进“一带一路”倡议的实施和促进《中非合作2035年愿景》的实现。

伴随着遥感和地理信息系统技术的快速发展,学术界已经实现了对全球地表覆盖情况的解译[2-3],且时间分辨率和空间分辨率都在不断提升[4-5],为国内外学者关于不同区域、不同尺度、不同时段的土地利用变化及相关可持续发展问题研究提供了较好的方法和数据支撑。相关研究主要分为三大类。第一类是区域土地利用变化的时空格局演变及其影响因素和驱动机制研究[6-7],刻画特定区域某时间段内的土地利用变化特征,探讨土地利用过程中存在的问题及原因,并提出应对策略[8-9],为把握区域土地利用变化过程、制定土地利用相关政策提供参考。相关研究表明,城市化进程和农业现代化是导致土地利用变化的主要驱动因素。第二类研究聚焦于区域土地利用变化的未来情景模拟与预测[10-12],模拟预测特定区域在不同情景下未来土地利用的格局,从而为土地利用规划与管理提供依据。未来非洲国家城市化进程将继续加快,土地利用结构将发生显著变化。第三类是土地利用变化的生态环境影响及效应研究[13-15],从生态环境保护的视角出发研究土地利用变化带来的环境影响,为区域识别土地利用变化下的生态环境问题、制定生态环境保护政策提供有益参考。研究发现,大规模的土地开发和低效利用导致了区域生物多样性丧失和生态系统服务功能下降。以上相关研究主要聚焦于经济发展水平较高或生态环境脆弱的地区,尤其是在全球土地利用变化方面的研究愈发精细化,而对于大部分中低收入国家的土地利用变化研究尚且不足[16-18]。特别是人口快速增长的撒哈拉以南非洲国家[19-21],关于这些地区土地利用变化、生态环境退化等方面的空间信息仍然十分有限,导致其制定的干预措施缺乏针对性。例如,在坦桑尼亚《环境统计2014》中指出,坦桑尼亚森林资源面临着日益严重的毁林和退化威胁,但尚没有可靠的森林面积统计数据支持这一事实。因此,有必要加强非洲中低收入国家土地利用变化的研究,为全球可持续发展目标的实现提供支持。

为推动社会经济的改革和发展,坦桑尼亚政府于2000年前后出台了一系列的政策法规,实现了由计划经济向市场经济的转型,同时对土地资源的开发利用也开始加快。为探究坦桑尼亚自2000年以来每隔10 a的土地利用变化情况,基于2000,2010,2020年全球30 m空间分辨率地表覆盖数据集,综合运用标准差椭圆分析、热点分析、地理探测器等GIS空间分析方法,并结合土地利用动态度、土地利用多样性、土地利用程度等指标分析,研究坦桑尼亚2000到2020年间土地利用变化的时空格局特征,并探讨其主要的驱动因素。研究结果有助于深入认识坦桑尼亚近年来的土地利用整体情况及变化趋势,为坦桑尼亚制定有效土地利用规划提供科学参考,提升坦桑尼亚土地可持续利用能力,同时对推动中—坦资源开发利用合作以及中—非共建“一带一路”等具有重要的现实意义。

1 研究方法与数据来源 1.1 研究区概况坦桑尼亚位于非洲东部、赤道以南,南纬0°29′— 11.44°,东经29.14°—40.30°,国土总面积9.45×105 km2,由坦噶尼喀(大陆)和桑给巴尔(岛屿)构成[22]。2022年人口6.17×107人,行政上划分为31个省,下辖172个县,其中大陆26个省,桑给巴尔5个省。根据地理特征,坦桑尼亚可以划分为东部区域、北部区域、沿湖区域、西部区域、中部区域、南部高地区域、南部区域七大区域[23](图 1)。坦桑尼亚行政区县下一级行政区亚区分为城市型、混合型和乡村型3种类型,分别对应城市地区、城乡混合地区和乡村地区[24]。

|

注:1为Kaskazini Pemba; 2为Kusini Pemba; 3为Kaskazini Unguja; 4为Mjini Magharibi; 5为Kusini Unguja; 6为Dar es salaam。 图 1 坦桑尼亚行政区划示意图 Figure 1 Schematic diagram of Tanzania's administrative divisions |

坦桑尼亚2000年、2010年、2020年土地利用数据来源于中国研制的全球30 m分辨率地表覆盖数据集GlobeLand 30(www.globallandcover.com)。其中,2000年数据的总体精度为80.33%,kappa系数0.76;2010年数据的总体精度为83.50%,kappa系数0.78;2020数据的总体精度为85.72%,kappa系数0.82。该数据集已被130多个国家用于全球变化分析,为深入开展全球变化研究、落实可持续发展议程等提供了重要支撑。其共包括10个一级地类,分别是:耕地、林地、草地、灌木地、湿地、水体、苔原、人造地表、裸地、冰川和永久积雪,各地类含义见表 1。人口密度数据来源于全球人类住区层(GHSL)网站,GDP密度数据来源于Scientific Data网站,路网密度数据来源于Open Street Map,气温和降雨量数据来源于World Bank气候变化知识门户,土壤类型数据来源于国际牲畜研究所,高程数据来源于SRTM,分别计算坡度和地形起伏度。以上栅格数据通过无缝拼接、裁剪等处理,并统一投影坐标。

|

|

表 1 GlobeLand 30分类系统 Table 1 GlobeLand 30 classification system |

(1) 土地利用动态度。土地利用动态度用来定量描述土地利用的变化速度,对预测未来土地利用变化趋势有积极的作用[25],可以分为单一土地利用动态度和综合土地利用动态度。其中综合土地利用动态度用来分析研究区土地利用的总体变化速度,反映区域的土地利用变化剧烈程度,常用于土地利用动态变化的区域差异研究,其计算公式为:

| $ \mathrm{LC}= 〔\frac{\sum\limits_{i=1}^n \Delta \mathrm{LU}_{i-j}}{2 \sum\limits_{i=1}^n \mathrm{LU}_i} 〕 \times \frac{1}{T} \times 100 \% $ | (1) |

式中:LC为土地利用综合动态度;LUi为监测起始时间第i类土地利用类型面积;ΔLUi-j为监测时段内第i类土地利用类型转为非i类土地利用类型面积的绝对值;T为监测时段长度。当T的时段设定为年时,LC的值就是该研究区的土地利用年变化率。

(2) 土地利用程度。土地利用程度可以反映人类活动对土地利用的干扰程度。土地利用程度可以表达成一种不连续的函数形式[26],根据土地利用开发特点,为不同土地利用类型赋予土地利用程度分级指数,人造地表为4,耕地为3,林地、草地、灌木地、湿地、水体为2,裸地为1。土地利用程度综合指数计算公式为:

| $ \mathrm{LUI}=\sum\limits_{i=1}^4 \frac{\mathrm{LUC}_{(i, t)}}{\sum\limits_{i=1}^n \mathrm{LUC}_{(i, t)}} \times C_i \times 100 $ | (2) |

式中:LUI为土地利用程度综合指数;LUC(i, t)表示t时期第i类土地利用类型的面积;n为土地利用类型的数量;Ci表示土地利用程度分级指数。

(3) 土地利用多样性。土地利用多样性可以用来描述土地利用类型的复杂程度、丰富程度以及有序程度。土地利用多样性指数值越大,土地利用类型越复杂。纯自然景观或纯人工景观的土地利用多样性指数较低,过渡时期土地利用多样性指数最高[27]。其计算公式为:

| $\mathrm{LUD}=-\sum\limits_{i=1}^n \frac{\mathrm{LUC}_{(i, t)}}{\sum\limits_{i=1}^n \mathrm{LUC}_{(i, t)}} \times \ln \left(\frac{\mathrm{LUC}_{(i, t)}}{\sum\limits_{i=1}^n \mathrm{LUC}_{(i, t)}}\right) $ | (3) |

式中:LUD为土地利用多样性指数;LUC(i, t)表示t时期第i类土地利用类型的面积。

1.3.2 标准差椭圆分析标准差椭圆分析通过以中心、方位角、长半轴、短半轴为基本参数的空间分布椭圆来分析地理要素的中心趋势、方向趋势和离散性等空间特征。通过椭圆的形状可以判断地理要素是否具有特定的空间分布方向;中心点表示整个地理要素空间分布的中心位置;方位角表示正北方向顺时针旋转到椭圆长轴形成的夹角;长短半轴的值差距(即扁率)越大表明要素分布的方向性越明显[28]。使用标准差椭圆分析研究坦桑尼亚主要用地类型分布的方向性及中心变化特征。

1.3.3 热点分析热点分析(Getis-Ord Gi*)用于识别具有统计显著性的高值(热点)和低值(冷点)的空间聚类。根据要素z得分和p值可以分为3种结果:要素z得分高而且p值小,则表示存在高值空间聚类;要素z得分为低值负数且p值小,则表示存在低值空间聚类;若z得分接近于零,则表明没有明显的空间聚类。此外,z得分越高(或越低),聚类程度就越大[29]。使用热点分析研究坦桑尼亚主要土地利用变化的高值和低值聚集区域。

1.3.4 地理探测器地理探测器用于探测空间分异性和揭示其背后驱动力。通过计算和比较各单因子q值,探测各因子对因变量空间分异的解释力,取值范围为[0, 1],值越大表明解释力越强[30]。参考前人研究,考虑相关数据可得性,选取社会经济和自然环境两方面因子,分析土地利用格局的驱动因素。前者包括路网密度、亚区类型、人口密度、GDP密度及政策调控,其中政策调控因子为保护区范围;后者包括土壤类型、气温、降雨量、高程、坡度及地形起伏度。

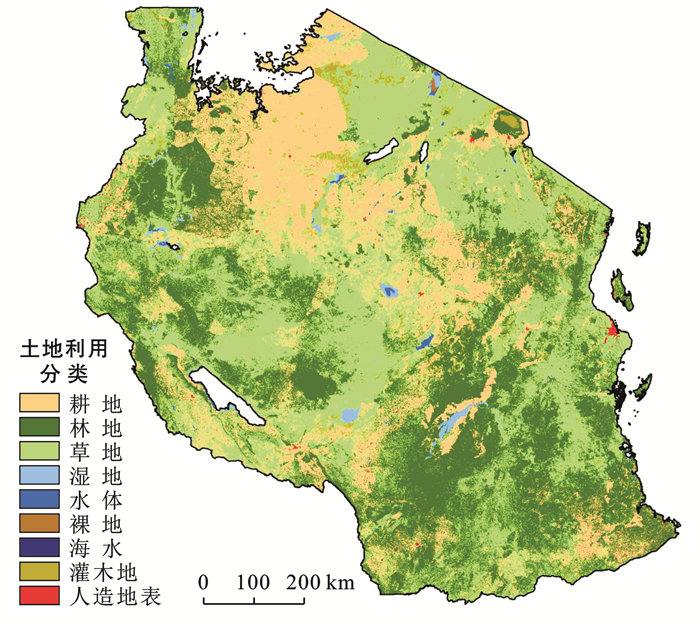

2 结果与分析 2.1 坦桑尼亚土地利用空间格局 2.1.1 土地利用整体格局坦桑尼亚2020年土地利用分类情况见图 2。结果表明,坦桑尼亚土地利用空间分异特征明显。其中耕地整体上表现出“北多南少,西多东少”的空间分布特征,西部、沿湖和中部区域耕地分布最为集中,耕地面积最大,3个区域耕地面积占坦桑尼亚耕地总面积的58.41%。除此之外,南部高地耕地面积分布也较多,但分布相对分散。林地则呈现“南多北少,东多西少”的空间分布格局,与耕地相反。南部、南部高地和东部区域林地分布较多,尤其是位于东南部的Lindi,Morogoro和Ruvuma,林地分布最为集中,此3个省林地面积占坦桑尼亚林地总面积的38.16%。草地空间分布相对比较均衡,南部高地和北部区域草地分布面积最大,沿湖区域最少。其他各地类的面积相对较小且分布较为分散,其中灌木地主要分布在沿湖和北部区域,人造地表则主要在东部、南部和西部区域分布较多。

|

图 2 坦桑尼亚2020年土地利用分类图 Figure 2 Land use classification map of Tanzania in 2020 |

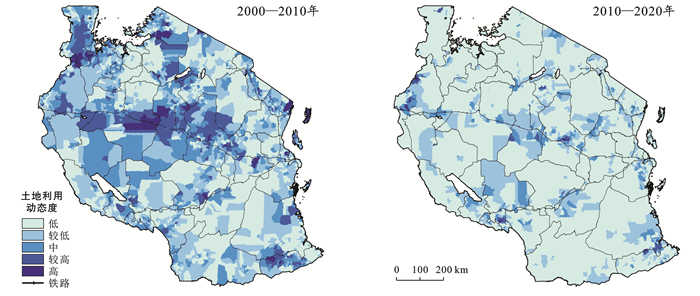

坦桑尼亚2000—2020年土地利用动态度变化情况见图 3。七大区域前后两个10 a综合土地利用动态度均有所下降。其中,中部区域和西部区域2000—2010年的综合土地利用动态度最高,分别为2%和1.37%;东部区域综合土地利用动态度最低,为0.21%。2010—2020年各区域综合土地利用动态度均低于0.5%,中部区域和西部区域仍为最高,分别为0.46%和0.37%,沿湖区域最低,仅为0.07%。大部分省份前后两个10 a综合土地利用动态度有不同程度的降低,下降程度较大的省份均位于桑给巴尔。综合土地利用动态度有所提升的省份包括Dar es salaam,Kigoma,Mbeya和Morogoro。

|

图 3 坦桑尼亚2000—2020年土地利用动态度变化 Figure 3 Changes in land use dynamics in Tanzania from 2000 to 2020 |

坦桑尼亚2000—2020年土地利用多样性空间分布情况见图 4。由结果可知,坦桑尼亚20 a间土地利用多样性有所提升,表明土地利用方式更加多元化。土地利用多样性空间格局相对比较稳定,除中央铁路线Tabora到Mwanza支线和Singida支线土地利用多样性较低之外,沿中央铁路线和坦赞铁路线其他区域的土地利用多样性整体上较高,这与铁路沿线人口分布较多、经济活动类型多样有关。而Tabora到Mwanza支线、Singida支线所经区域为坦桑尼亚主要的耕地集中区,因而土地利用多样性较低。

|

图 4 坦桑尼亚2000—2020年土地利用多样性变化 Figure 4 Changes in land use diversity in Tanzania from 2000 to 2020 |

此外,一些大中城市主要以人造地表为主,因而土地利用多样性也较低,如东部区域的Dar es salaam和中部区域的Dodoma。

2.1.4 土地利用程度坦桑尼亚2000—2020年土地利用程度空间分布情况见图 5。由结果可知,坦桑尼亚土地利用程度也在不断增加,表明人类活动对土地利用方式的影响不断加深。土地利用程度的空间格局亦比较稳定,表现出“北高南低”的空间分布特征。沿中央铁路线及其支线、坦赞铁路线的城镇地区土地利用程度较高,尤其是中央铁路线Tabora到Mwanza支线及Singida支线一带,这些区域土地利用多样性较低,以耕地为主,土地利用受人类活动影响较大。除此之外,多数省份的省会城市和主要城市地区土地利用程度也较高,如Rukwa省的Sumbwanga市,Ruvuma省的Songea市等。

|

图 5 坦桑尼亚2000—2020年土地利用程度变化 Figure 5 Changes in land use degree in Tanzania from 2000 to 2020 |

为进一步测度坦桑尼亚主要用地类型的分布方向性特征,对各年份主要地类进行加权标准差椭圆分析,权重为各个地块的面积,结果见图 6和表 2。由结果可知,耕地、林地、草地、人造地表空间分布均呈现“西北—东南”的空间走向,与坦桑尼亚城市分布的方向特征相一致[28],均遵循于坦桑尼亚整体的地形走向。

|

图 6 坦桑尼亚主要土地利用类型标准差椭圆分析图 Figure 6 Standard deviation ellipse analysis map of major land use types in Tanzania |

|

|

表 2 坦桑尼亚主要土地利用类型标准差椭圆分析结果 Table 2 Standard deviation ellipse analysis results of major land use types in Tanzania |

具体来看,耕地中心始终位于坦桑尼亚中部偏北(Singida省中部),但20 a间中心不断向南方移动,前后两个10 a分别向南方移动26,14 km,逐渐靠近国家平均中心位置。坦桑尼亚耕地开发长期集中于北部,

耕地空间分布的南北差异明显大于东西差异,这与其“南疏北密”的人口分布特征有关[31]。坦桑尼亚于2009年启动优先考虑农业部门发展的“农业第一”倡议,并于2011年提出“南部农业发展走廊”项目,旨在开发其南部地区的农业发展潜力,从耕地中心的迁移情况可以看出南北农业发展差距在逐渐缩小。耕地标准差椭圆面积、扁率及方位角变化不大,表明耕地空间分布相对稳定,主要集中在中北部区域。

林地中心位于坦桑尼亚中部偏南(Iringa省北部),且在2000—2010年继续向南移动约23 km,后一时期位置基本保持不变,空间分布趋于稳定。相比耕地而言,林地空间分布的南北差异和东西差异均比较明显,但其和耕地分布的集中程度相当,主要集中在中南部区域。草地中心十分接近坦桑尼亚国家平均中心,距其35 km左右。其标准差椭圆各参数20 a来变化不大,表明其空间分布格局较为稳定。从椭圆面积和扁率来看,其空间分布相对分散,且方向性并不十分明显。

人造地表中心位于中部Dodoma省的南部边界附近,20 a间向北方移动约8 km,距离坦桑尼亚首都Dodoma市90 km左右。人造地表空间分布的东西差异大于南北差异,这与其东部沿海城市发展相对较好有关。人造地表分布最为分散,不同于其他地类,其主要分布在各个省份的省会城市及其周边城市地区,近6.00×105 km2的椭圆才涵盖了坦桑尼亚63%的人造地表面积。

2.3 坦桑尼亚土地利用变化冷热点 2.3.1 耕地变化耕地面积2000—2010年整体增加较多,大部分省份耕地面积有所增加。由图 7可知,中西部区域耕地面积增加较多且较为集中,主要包括Tabora,Singida,Dodoma等省份,其中Dodoma省耕地面积增加最多。除此之外,南部区域的Mtwara省耕地面积增加也较多。南部高地的Songwe省耕地面积减少最多。2010—2020年耕地面积整体增幅有所下降,相比上一时期,新增耕地的空间分布比较分散,主要分布在南部高地、西部和中部区域,其中Mbeya省耕地面积增加最多,沿湖区域耕地面积增加最少。

|

图 7 2000—2020年耕地变化热点和冷点空间分布 Figure 7 Spatial distribution of hotspots and coldspots in cultivated land change from 2000 to 2020 |

坦桑尼亚2000—2010年林地面积大幅减少,仅9个省份林地面积有所增加。中部、西部和南部区域林地面积减少最为明显,与耕地增加的空间格局大体相对应。已有研究也表明,农业发展是坦桑尼亚森林减少的主要驱动因素。其中Tabora和Singida省林地面积减少最多且较为集中。2010—2020年林地面积整体减少幅度相对较小,相比上一时期,减少林地空间上分布比较均匀和分散,且绝大多数省份林地面积都有所减少,其中南部、南部高地和西部区域林地减少较为集中。

2.3.3 草地变化坦桑尼亚2000—2010年草地面积大幅增加,且空间上相对比较集中,主要分布在西部、南部和中部区域。其中Tabora省草地面积增加最多,东部、北部和沿湖区域的草地面积增加较少。2010—2020年草地面积整体上有所减少,且空间上相对比较集中。中部、西部和南部高地区域草地减少面积相对较多,其中Singida,Mbeya和Tabora省草地面积减少最多。其他区域草地面积减少相对较少,沿湖区域草地面积变化最小。

2.3.4 人造地表变化坦桑尼亚2000—2010年人造地表面积增加幅度较小。其中东部沿海区域增加比较集中。2010—2020年,人造地表面积除东部区域和南部高地区域年增长率分别为2.80%和1.72%之外,其他区域年增长率均在3.00%以上。人造地表面积增加的主要来源是耕地、草地和林地,但亦有一些人造地表转化为耕地。其中人造地表增加比较集中的省份有东部区域的Dar es Salaam,Pwani和Morogoro,西部区域的Kigoma,以及中部区域的Singida等。

2.4 坦桑尼亚土地利用空间分异性成因运用地理探测器模型分析坦桑尼亚主要土地利用类型空间分异性的成因,各土地利用类型影响显著(p值<0.05)的因子见图 8。由图 8可知,不同土地利用类型在不同阶段受自然环境因素(土壤类型、气温、降雨量、高程、坡度、地形起伏度)或社会经济因素(路网密度、亚区类型、人口密度、GDP密度、政策调控)影响的大小和显著性均有所差别。表明土地利用空间分异影响因素的强弱并不是一成不变的,而是随着发展阶段的不同而有所变化。

|

图 8 坦桑尼亚2000—2020年主要土地利用变化影响因素的q值 Figure 8 The q values of main influencing land use change in Tanzania from 2000 to 2020 |

具体来看,对于耕地而言,自然环境因素对其变化的影响大于社会经济因素,但由于城市化快速发展、人口加速增多、交通条件不断改善等原因,后者的影响程度在不断加大。自然环境因素中土壤类型对耕地变化影响最大,其次是气温、降雨量和高程,而地形起伏度和坡度的影响相对较小。社会经济因素中人口密度对耕地变化影响最为突出,其次是路网密度,而GDP密度和亚区类型影响较小。坦桑尼亚快速增多的人口数量增加了粮食的供给压力,加上交通条件改善使得偏远地区的耕地得以开发利用,两者共同促进了耕地面积的不断增多。对于林地和草地而言,它们同样受自然环境因素中土壤类型的影响最大,而其他自然环境因素对林地和草地分布的影响相对较小。社会经济因素中,保护区和路网密度对林地和草地的影响较大,表明生态环境保护区的划定和路网密度的增加对林草保护起到了一定的促进作用。

人造地表变化主要受到社会经济因素的影响,其中GDP密度、人口密度和亚区类型的影响比较突出,其次是路网密度的影响。除此之外,土壤类型对人造地表变化也有重要的影响,坦桑尼亚大部分城镇都建设在农业适宜性较高的土壤类型上。从社会经济因素的影响来看,首先,经济发展推动了人造地表的增多。近10 a来,坦桑尼亚GDP年均增长率约为6.5%,2019年达到7%,是非洲经济增长最快的国家之一。2000,2010,2020年各省GDP与人造地表面积之间的相关系数分别为0.344,0.361,0.402。其次,交通条件的提升进一步促进区域发展与城市化进程,相应的居住地建设、工业和商业发展需要更多的土地。第三,人口快速增长也带来了人造地表面积的快速增加。坦桑尼亚2000—2020年城市和乡村地区人口年均增长率分别为5%和2%左右。3个年份各省人口数量与人造地表面积之间的相关系数分别为0.403,0.454,0.376。快速增长的人口不断加大对城乡住房及其他基础设施的建设需求,人造地表面积加速增多,尤其是在以快速崛起的小城镇为主的城乡混合地区,人造地表面积年均增长率最高。

3 结论基于全球30 m分辨率地表覆盖数据集,综合运用热点分析、标准差椭圆分析、地理探测器等GIS空间分析方法,并结合土地利用动态度、土地利用多样性、土地利用程度等指标,研究坦桑尼亚2000—2020年土地利用时空演变特征,并探讨其驱动因素,主要结果如下。

(1) 坦桑尼亚耕地“北多南少,西多东少”,林地“南多北少,东多西少”,草地空间分布相对均衡,其他各地类面积相对较小且分布较为分散。坦桑尼亚土地利用动态度有所下降,其中桑给巴尔各省份下降程度较大;土地利用多样性有所提升,但空间格局相对稳定;土地利用程度不断增加,空间上表现为“北高南低”的特征。

(2) 耕地、林地、草地、人造地表空间分布均呈现“西北—东南”向;耕地分布的南北差异明显大于东西差异,20 a间中心不断南移,南北发展差距逐渐缩小;林地分布的南北差异和东西差异均比较明显,集中程度与耕地相当;草地中心接近国家平均中心,分布方向性不明显且格局较为稳定;人造地表空间分布东西差异较大且最为分散。

(3) 耕地前一时期(2000—2010年)增加较多且较为集中,主要位于中西部区域,后一时期(2010—2020年)增幅降低且较为分散;林地前一时期集中大幅减少,中部、西部和南部区域减少最为明显,后一时期减幅降低,且空间上相对分散;草地先大幅增加而后有所减少;人造地表前一时期增幅较小,主要集中于东部沿海区域,后一时期增速加快。

(4) 不同土地利用类型变化受自然环境或社会经济因素影响的大小和显著性均有所差别。自然因素对耕地变化的影响大于社会因素,但后者的影响程度不断加大。林地和草地变化受土壤类型影响最大,人造地表变化主要受社会因素影响,GDP密度、人口密度和亚区类型的影响比较突出,其次是路网密度,土壤类型对人造地表变化也有重要影响。

4 讨论随着城市化进程的推进和社会经济不断发展,坦桑尼亚近20a来土地利用方式发生了重要变化,同时面临一系列可持续发展问题。在中—坦建立全面战略合作伙伴关系、共建“一带一路”背景下,两国可以通过以下途径加强资源开发利用合作,促进土地资源可持续利用。

(1) 深化农业开放合作,共同维护粮食安全。受技术、资金、发展水平等的影响,坦桑尼亚耕地开发与利用效率低下。中—坦两国可以在农业技术合作、水资源管理、农业投资和贷款支持、农产品市场开拓、农业政策改善等方面开展深入合作,推动坦桑尼亚的农业现代化进程,共同维护全球粮食安全,同时有助于减轻对自然资源的压力,促进生态平衡和可持续发展。

(2) 加强林草国际合作,推动全球生态治理。在经济发展方式粗放、气候变化持续影响背景下,坦桑尼亚亟需加强林草资源保护。中—坦两国可以在林业资源管理、森林恢复、林业经济发展、国家公园与保护地保护管理、林草减灾与应急合作、生态系统保护等方面深化合作,促进林草资源的可持续利用,同时创造更多的就业机会。

(3) 推动城市建设合作,提升城市发展质量。以非正式聚落为主要形式的城乡混合地区是坦桑尼亚人造地表增长最快的区域,大量密集、低层、布局无规律的房屋快速在城市周边蔓延,对城市可持续发展带来巨大挑战。这些地区是农村人口向城市移民的主要过渡区,缺乏规划和政府监管,土地利用效率低下,基础设施建设不足,生态环境受到严重破坏。中—坦两国可以在可持续城市规划、低碳城市建设、应对气候变化的城市基础设施建设等方面进一步开展合作,在促进中国优质过剩产能“走出去”的同时,提升坦桑尼亚城乡建设水平和土地利用效率。

除上文探讨的社会经济因素和自然环境因素之外,当地经济特征、政策导向、气候变化等也会与各因素共同作用于坦桑尼亚的土地利用。①坦桑尼亚经济以农业为主,而随着全球化和自由市场经济的推动,坦桑尼亚的农业受到国内外市场需求的刺激,进而促进耕地资源的开发与利用。②相关政策与规划导向也通过影响经济活动进而带动土地利用方式的转变。例如,坦桑尼亚将农业列入吸引外资最惠领域,2011年出台的第一个五年发展规划确定了农业、基础设施、工业、旅游等六大优先发展领域,促进耕地和人造地表面积的快速增加。③气候变化对坦桑尼亚土地利用亦产生了广泛的影响,给农业、生态系统和城市化进程都带来了挑战。例如,气候变化对耕地的影响主要体现在降水和温度的变化上,坦桑尼亚北部和东部部分地区面临干旱和降水不足的威胁,导致耕地面积减少。总体而言,坦桑尼亚的土地利用变化是由多种因素共同作用的结果。为了更好地理解和预测这些变化,需要综合考虑社会、经济、政策、环境甚至文化等多方面的因素。同时,为了有效管理和规划土地资源,需要进一步深入研究这些驱动因素的作用机制和相互关系,为中非合作提供更精准的决策参考,这些将是未来重要的研究方向。

| [1] |

Uisso A M, Tanrlvermiş H. Driving factors and assessment of changes in the use of arable land in Tanzania[J]. Land Use Policy, 2021, 104: 105359. DOI:10.1016/j.landusepol.2021.105359 |

| [2] |

Hurtt G C, Chini L, Sahajpal R, et al. Harmonization of global land use change and management for the period 850—2100 (LUH2) for CMIP6[J]. Geoscientific Model Development, 2020, 13(11): 5425-5464. DOI:10.5194/gmd-13-5425-2020 |

| [3] |

Winkler K, Fuchs R, Rounsevell M, et al. Global land use changes are four times greater than previously estimated[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 2501. DOI:10.1038/s41467-021-22702-2 |

| [4] |

Potapov P, Hansen M C, Pickens A, et al. The global 2000—2020 land cover and land use change dataset derived from the landsat archive: First results[J]. Frontiers in Remote Sensing, 2022, 3: 856903. DOI:10.3389/frsen.2022.856903 |

| [5] |

Liu Han, Gong Peng, Wang Jie, et al. Production of global daily seamless data cubes and quantification of global land cover change from 1985 to 2020: iMap World 1.0[J]. Remote Sensing of Environment, 2021, 258: 112364. DOI:10.1016/j.rse.2021.112364 |

| [6] |

李岩, 林安琪, 吴浩, 等. 顾及空间尺度效应的城市土地利用变化精细化模拟[J]. 地理学报, 2022, 77(11): 2738-2756. Li Yan, Lin Anqi, Wu Hao, et al. Refined simulation of urban land use change with emphasis on spatial scale effect[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(11): 2738-2756. DOI:10.11821/dlxb202211004 |

| [7] |

邱高峯, 马波. 卢旺达共和国土地利用变化特征及其驱动因子[J]. 水土保持通报, 2022, 42(3): 263-273. Qiu Gaofeng, Ma Bo. Land use change characteristics and their driving factors in republic of Rwanda[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2022, 42(3): 263-273. |

| [8] |

张家旗, 陈爽, Damas W. Mapunda.2002—2012年达累斯萨拉姆城市蔓延特征及影响因素[J]. 中国科学院大学学报, 2018, 35(5): 663-673. Zhang Jiaqi, Chen Shuang, Mapunda D. Characteristics and influence factors of urban sprawl of Dar es Salaam from 2002 to 2012[J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences, 2018, 35(5): 663-673. |

| [9] |

杨丽萍, 张静, 贡恩军, 等. GEE联合多源数据的西安市土地利用时空格局及驱动力分析[J]. 农业工程学报, 2022, 38(2): 279-288. Yang Liping, Zhang Jing, Gong Enjun, et al. Analysis of spatio-temporal land-use patterns and the driving forces in Xi'an City using GEE and multi-source data[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2022, 38(2): 279-288. |

| [10] |

曹祺文, 顾朝林, 管卫华. 基于土地利用的中国城镇化SD模型与模拟[J]. 自然资源学报, 2021, 36(4): 1062-1084. Cao Qiwen, Gu Chaolin, Guan Weihua. China's urbanization SD modelling and simulation based on land use[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(4): 1062-1084. |

| [11] |

胡烨婷, 李天宏. 基于SD-CA模型的快速城市化地区土地利用空间格局变化预测[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2022, 58(2): 372-382. Hu Yeting, Li Tianhong. Forecasting spatial pattern of land use change in rapidly urbanized regions based on SD-CA model[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2022, 58(2): 372-382. |

| [12] |

赵明松, 徐少杰, 邓良, 等. 基于CLUE-S模型的煤矿城市土地利用变化模拟[J]. 农业机械学报, 2022, 53(5): 158-168. Zhao Mingsong, Xu Shaojie, Deng Liang, et al. Simulation of land use change in typical coal mining city based on CLUE-S model[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2022, 53(5): 158-168. |

| [13] |

陈万旭, 李江风, 曾杰, 等. 中国土地利用变化生态环境效应的空间分异性与形成机理[J]. 地理研究, 2019, 38(9): 2173-2187. Chen Wanxu, Li Jiangfeng, Zeng Jie, et al. Spatial heterogeneity and formation mechanism of eco-environmental effect of land use change in China[J]. Geographical Research, 2019, 38(9): 2173-2187. |

| [14] |

南生祥, 魏伟, 刘春芳, 等. 土地利用变化的生态环境效应及其时空演变特征: 以河西走廊为例[J]. 应用生态学报, 2022, 33(11): 3055-3064. Nan Shengxiang, Wei Wei, Liu Chunfang, et al. Eco-environmental effects and spatiotemporal evolution characteristics of land use change: A case study of Hexi Corridor, Northwest China[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2022, 33(11): 3055-3064. |

| [15] |

冯新惠, 李艳, 余迩, 等. 环太湖城市群土地利用转型及其生态环境效应[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(6): 1238-1253. Feng Xinhui, Li Yan, Yu Er, et al. Land use transition and associated eco-environmental effects in the Taihu Lake city cluster[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2023, 32(6): 1238-1253. |

| [16] |

黄贤金, 卢芹莉. 世界资源地理研究: 中国资源地理学的现状、缺失与机遇[J]. 地理研究, 2016, 35(4): 607-616. Huang Xianjin, Lu Qinli. World resource geography: The present status, deficiency and opportunity of China's resource geography[J]. Geographical Research, 2016, 35(4): 607-616. |

| [17] |

秦大河, 张国友, 宋长青, 等. 今天的中国为什么比任何时候都需要世界地理学[J]. 世界地理研究, 2020, 29(1): 1-7. Qin Dahe, Zhang Guoyou, Song Changqing, et al. Why does China today need world geography more than ever[J]. World Regional Studies, 2020, 29(1): 1-7. |

| [18] |

李同昇, 黄晓军. 新时代国别地理研究的若干思考[J]. 世界地理研究, 2020, 29(5): 875-882. Li Tongsheng, Huang Xiaojun. Some thoughts on world country geography research in the new era[J]. World Regional Studies, 2020, 29(5): 875-882. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.05.2020200 |

| [19] |

李安山. 中国的非洲研究: 回顾与展望[J]. 中国非洲学刊, 2020, 1(1): 143-156. Li Anshan. African studies in China: Retrospect and prospect[J]. Journal of China-Africa Studies, 2020, 1(1): 143-156. |

| [20] |

刘鸿武. 中国区域国别之学的历史溯源与现实趋向[J]. 国际观察, 2020(5): 53-73. Liu Hongwu. The historical background and future development of area studies in China[J]. International Review, 2020(5): 53-73. |

| [21] |

刘鸿武, 邓荣秀. 非洲地理研究与中非合作关系的知识支撑[J]. 非洲研究, 2021, 17(1): 253-267. Liu Hongwu, Deng Rongxiu. Geographical research in Africa and knowledge support for China-Africa cooperation[J]. African Studies, 2021, 17(1): 253-267. |

| [22] |

裴善勤, 钱镇. 坦桑尼亚[M]. 2版. 北京: 社会科学文献出版社, 2019. Pei Shanqin, Qian Shen. The United Republic of Tanzania[M]. 2nd ed. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2019. |

| [23] |

Mwakapeje E R. Use of a one health approach for understanding the epidemiology and management of anthrax outbreaks in the human-livestock-wildlife and environmental health interface areas of Northern Tanzania[D]. Oslo, Akshhusky County: Norwegian University of Life Sciences, 2019.

|

| [24] |

张家旗, 陈爽, 高群, 等. 坦桑尼亚县域与城乡交通通达水平空间格局特征[J]. 中国科学院大学学报, 2019, 36(6): 766-773. Zhang Jiaqi, Chen Shuang, Gao Qun, et al. Spatial pattern characteristics of traffic accessibility of districts and urban and rural areas in Tanzania[J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences, 2019, 36(6): 766-773. |

| [25] |

杨俊, 单灵芝, 席建超, 等. 南四湖湿地土地利用格局演变与生态效应[J]. 资源科学, 2014, 36(4): 856-864. Yang Jun, Shan Lingzhi, Xi Jianchao, et al. Land use pattern changes and ecological effects in Nansihu wetland[J]. Resources Science, 2014, 36(4): 856-864. |

| [26] |

庄大方, 刘纪远. 中国土地利用程度的区域分异模型研究[J]. 自然资源学报, 1997, 12(2): 105-111. Zhuang Dafang, Liu Jiyuan. Study on the model of regional differentiation of land use degree in China[J]. Journal of Natural Resources, 1997, 12(2): 105-111. |

| [27] |

陈万旭, 李江风, 冉端. 长江中游城市群土地利用转型和城镇化之间的空间关系[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(5): 1036-1048. Chen Wanxu, Li Jiangfeng, Ran Duan. On the spatial relationship between land use transition and urbanization in the middle Yangtze River urban cluster[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(5): 1036-1048. |

| [28] |

张家旗, 陈爽, Damas W. Mapunda.坦桑尼亚城市体系演变与空间分布特征[J]. 世界地理研究, 2018, 27(1): 22-33. Zhang Jiaqi, Chen Shuang, Mapunda D. Evolution and spatial distribution of the urban system in Tanzania[J]. World Regional Studies, 2018, 27(1): 22-33. |

| [29] |

张平平, 李艳红, 殷浩然, 等. 中国南北过渡带生态系统碳储量时空变化及动态模拟[J]. 自然资源学报, 2022, 37(5): 1183-1197. Zhang Pingping, Li Yanhong, Yin Haoran, et al. Spatio-temporal variation and dynamic simulation of ecosystem carbon storage in the north-south transitional zone of China[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(5): 1183-1197. |

| [30] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134. |

| [31] |

张家旗, 陈爽, Damas W. MAPUNDA.坦桑尼亚人口分布空间格局及演变特征[J]. 地理科学进展, 2017, 36(5): 610-617. Zhang Jiaqi, Chen Shuang, Mapunda D. Spatial pattern and its evolution of population in Tanzania[J]. Progress in Geography, 2017, 36(5): 610-617. |

2024, Vol. 44

2024, Vol. 44