2. 内蒙古自治区鄂尔多斯市水利事业发展中心, 内蒙古 鄂尔多斯 017001;

3. 西北农林科技大学 草业与草原学院, 陕西 杨凌 712100;

4. 西北农林科技大学 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 陕西 杨凌 712100

2. Water Resources Development Center of Ordos, Inner Mongolia Autonomous Region, Ordos, Inner Mongolia 017001, China;

3. College of Grassland Agriculture, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China;

4. State Key Laboratory of Erosion and Dryland Agriculture on the Loess Plateaus, Institute of Soil and Water Conservation. Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China

内蒙古自治区十大孔兑(孔兑, 蒙古语, 意为山洪沟)位于鄂尔多斯市北部, 是黄河内蒙古河段10条南北走向的黄河一级支流, 区域面积约为10 767 km2[1], 属黄河中上游多沙粗沙区[2]。该区地质条件复杂,降水少且集中,植被稀疏,土壤抗蚀能力差, 因此被视为黄河中上游典型的生态脆弱区域[3]。在经济发展、人口增长及气候变化等压力下, 该区土壤侵蚀潜在风险进一步增加; 此外, 当地地表物质疏松多沙, 使其成为黄河重要的泥沙来源, 导致下游河段产生淤积, 增加了形成地上悬河的风险[4-6]。在暴雨诱发的洪水条件下, 沿程叠加风力、重力侵蚀, 水流含沙量可达1 400 kg/m3, 对黄河防凌、防洪造成了巨大压力, 严重阻碍了该区生态环境建设与社会经济发展[7]。

为统筹解决十大孔兑区域生态脆弱、水土流失严重等问题, 早在20世纪80年代, 鄂尔多斯市就在当地积极探索生态恢复与工程治理相结合的治理方式, 并取得了一定的成效[8]。针对十大孔兑上中下游的侵蚀与沉积特点, 当地对上游地区主要采取淤地坝建设、植被恢复等措施, 对中游采取防风固沙以及引洪放淤措施, 对下游地区主要开展防堤建设[9]。在不同措施的结合下, 当地的植被得到了一定程度的恢复, 降低了流域的产沙量及输沙量[10-11], 水土流失得到初步遏制。但随着社会经济发展, 水土资源及人地矛盾进一步突出, 加之《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》《黄河内蒙古河段十大孔兑治理规划》和《内蒙古自治区水土保持规划(2016—2030年)》等大力推进, 十大孔兑地区作为重点治理区, 其水土流失防治与生态恢复被赋予了更高的要求。然而, 目前针对十大孔兑地区土壤侵蚀的系统研究还较为薄弱, 尚需加强该区土壤侵蚀特征、过程与机理、时空分异规律等研究, 以阐明该区土壤侵蚀发生及驱动机制。本文采用野外实地调查及无人机遥测等方法, 对十大孔兑典型流域西柳沟开展土壤侵蚀实地调查, 以期明确该区土壤侵蚀特征及存在的问题, 为该区水土流失综合治理及生态恢复提供科学依据。

1 调查内容与方法 1.1 调查区域概况西柳沟(109°23′—109°51′E, 39°46′—40°19′N)为“十大孔兑”中由西向东排序中的第4条孔兑, 发源于鄂尔多斯市东胜区柴登镇宗兑村张家山。流域总面积约为1 214 km2, 主要位于鄂尔多斯市东胜区和达拉特旗境内, 干流全长约106.5 km, 河道平均比降为3.58‰, 地势南高北低, 海拔在1 000~1 500 m之间, 南北相对高差约为500 m。流域为干旱大陆季风性气候, 干燥多风沙, 多年平均雨量约为265 mm, 6—9月雨量集中, 可达全年总雨量的80%;多年平均蒸发量为2 200 mm, 多年平均气温为6.1 ℃[12]。暴雨一般发生在7—8月, 短历时高强度的降雨易引起不同程度的洪涝灾害。大风天气主要集中于3—6月, 年均大风天气在30 d以上。西柳沟上游丘陵沟壑区约占流域总面积65%, 树枝状水系密布, 切割强烈, 沟谷地貌发育, 土壤侵蚀严重, 加之砒砂岩广泛发育, 易形成高含沙水流, 是流域的主要产沙区[13]。中游风沙区属库布齐沙漠中段, 链式格状沙丘和月型沙丘链密布, 风蚀严重, 面积比例约为25%。下游平原区属黄河沿岸, 地势平缓且土地类型以农地为主, 侵蚀较弱但河床淤积、漫滩较为严重[14], 面积所占比例约为10%。流域土壤主要为栗钙土、粗骨土和草原风沙土[13]; 植被较为稀疏, 优势物种主要为百里香、针茅、油蒿、柠条和沙柳等[15]。自1999年退耕还林、淤地坝建设、生态综合治理工程等水土保持综合治理措施实施以来, 西柳沟水土流失状况得到明显改善, 入黄泥沙显著减少, 生态环境得到进一步恢复。

1.2 调查路线及内容本调查于2022年9月19—26日开展了先期调查, 沿X640解柴线公路依据等距原则, 结合实际情况, 针对不同特征的地貌布设了15个调查点。对西柳沟土壤侵蚀特征、土壤、地形地貌和植被等进行初步调查, 并沿主沟道自上游向下游设置7个断面用以采集径流样品(图 1), 每个断面采集5个, 采用称重法测量径流含沙量。在对上述基本情况了解的基础上, 使用ArcSWAT将流域划分为1 km2左右的小型集水区后于2023年6月21—26日沿X640解柴线、G109京拉线(北京—拉萨)和部分乡道根据上中下游不同特点选择上游地区相对均匀分布的9个集水区, 中游2个矩形地块和下游3个矩形地块共布设14个调查单元(如图 1所示)。基于实地调查和无人机航摄等手段, 调查土壤侵蚀类型及特征、土地利用类型、植被类型以及水土保持措施等。通过无人机航摄调查土地类型, 并利用奥维地图进行定位拍照, 建立解译标志。无人机型号为DJI大疆Mavic 3M多光谱无人机, 航拍高度为120 m, 航摄影像分辨率约为10 cm。在规划好的样地内划分5个规格1 m×1 m的小样方对其进行植被调查, 记录灌草种, 使用目估法对盖度进行初步调查, 同时使用卷尺测量灌草株高, 利用手机相机对乔木树种株高进行大致测量。对调查沿线以及各调查单元内的土壤侵蚀类型、特征和水土保持措施等进行拍照记录。2022年先期调查的样点编号、调查日期、海拔高度、地貌特征、土地类型及主要植被详见表 1。2023年调查的样地编号、调查日期、央地面积、海拔高度、土地类型、植被覆盖度、植株高度及主要植被详见表 2。

|

图 1 西柳沟土壤侵蚀调查路线 Figure 1 Investigation routes for soil erosion at Xiliugou watershed |

|

|

表 1 西柳沟2022年9月土壤侵蚀初步调查基本信息 Table 1 Basic information of preliminary soil erosion investigation at Xiliugou watershed, September 2022 |

|

|

表 2 西柳沟2023年6月土壤侵蚀调查单元基本信息 Table 2 Basic information of soil erosion investigation units at Xiliugou watershed, June 2023 |

根据2020年全球30 m分辨率土地覆被数据集[16](globe land cover 30), 西柳沟流域草地、耕地及裸地(含沙地)面积比例分别为73.93%, 11.24%和12.91%, 是该流域最主要的地类; 而林地及灌木林地比例不足0.3%。草地主要分布于上游丘陵沟壑区, 由于该地区砒砂岩广泛发育, 植被生长状况较差。根据10 m DEM(数字高程模型)数据, 流域内的草地主要以0°~5°的缓坡草地为主, 占草地总面积的90%以上, 坡度大于25°的陡坡草地面积极小。尽管坡度较小, 但植被覆盖度低, 加之短历时高强度的降雨, 细颗粒被输移至下坡位置, 上坡逐渐露出砾石, 从而形成较为明显的片状和斑块状侵蚀痕迹, 但细沟侵蚀相对较少(图 2)。耕地主要分布于下游平原区, 零星分布于上游谷地(图 3), 所在地地势平缓无坡度, 故侵蚀痕迹不明显。

|

图 2 草地坡面片蚀及斑块状侵蚀痕迹(张怡捷摄于20230623) Figure 2 Sheet erosion and patchy erosion on grassland slope (photographed by Zhang Yijie on 20230623) |

|

图 3 上游谷地内耕地(马波摄于20230622) Figure 3 Cultivated land in upstream valley (photographed by Ma Bo on 20230622) |

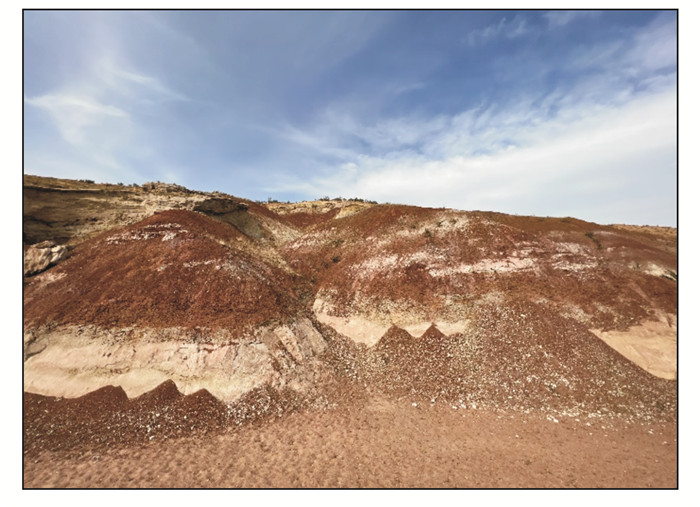

十大孔兑下游平原区作为内蒙古自治区重要的粮食产区, 土地资源稀缺, 草地、荒地等快速流转为耕地, 导致大量的裸露待耕地出现, 增加了春季风蚀和夏季水蚀的风险(图 4)。流域裸地在上游丘陵沟壑区大量分布, 主要位于沟谷内和沟道两侧。沟谷内存在大量淤地坝坝地和季节性洪水迹地, 均为未利用地; 由于地势平缓, 这些地区主要为泥沙沉积区, 水蚀不严重, 但是风季风蚀的风险较大(图 5)。上游沟道两侧裸坡均为砒砂岩裸露区, 在季节性冻融的强物理风化作用下, 砒砂岩逐渐破碎并为水蚀和重力侵蚀带来丰富的侵蚀物质来源, 致使砒砂岩碎屑物向坡脚堆积(图 6)。在短历时高强度的降雨条件下, 碎屑物随季节性山洪向下游搬运, 对淤地坝安全运行、下游农业生产及黄河输沙产生较大的影响。

|

图 4 下游平原区耕地(张泽宇摄于20230627) Figure 4 Farmland in downstream plain area (photographed by Zhang Zeyu on 20230627) |

|

图 5 沟道内坝地(马波摄于20230624) Figure 5 Dammed land within gully (photographed by Ma Bo on 20230624) |

|

图 6 沟道两侧裸坡(马波摄于20230624) Figure 6 Bare slopes on both sides of gully (photographed by Ma Bo on 20230624) |

流域上游表层土壤主要为沙黄土, 下层为砒砂岩, 这一地表物质组成是十大孔兑地区侵蚀严重的主要原因[17]。特殊的表土层及岩层条件加之较低的植被覆盖度, 在长期径流汇集作用下形成了大量的切沟, 导致上游地区地形极为破碎(图 7)。

|

图 7 上游丘陵沟壑区沟蚀(张怡捷摄于20230624/25) Figure 7 Gully erosion in upstream hilly and gully area (photographed by Zhang Yijie on 20230624/25) |

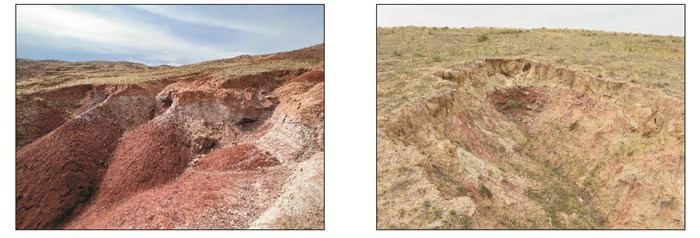

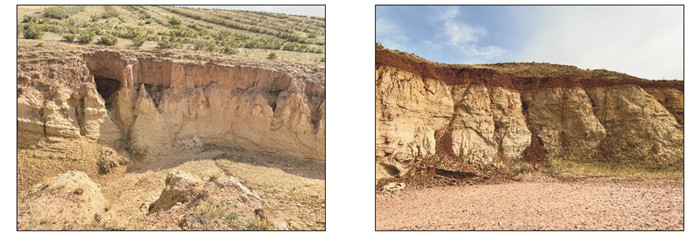

根据测量结果, 调查集水区内大量的沟道宽度可达数十米, 而沟长可达数百米, 最长沟宽可达63 m, 沟长可达1 458 m。由于侵蚀基准面较低, 在破碎的地形条件下当地沟蚀并未停止发育, 严重的沟头溯源侵蚀、沟壁崩塌及沟岸扩张进一步增强了侵蚀沟的发育。径流在沟头处经历高程落差后流速增加, 对沟头土层及岩层的侵蚀能力加强, 溯源侵蚀进一步加剧(图 8)。另一方面, 沟壁地区落差较大易形成跌水, 挟沙水流从峭壁落下, 作用于沟壁及沟底形成水蚀穴, 沟壁下部出现较大的侵蚀空间, 上部土壤及悬垂岩层在吸水饱和后在较大的自重作用下发生坍塌(图 9), 导致沟壁向两岸方向扩张, 沟宽进一步拓宽[18]。此外, 同等径流条件下泥沙量提升会增强径流的挟沙能力及对土壤的分离能力, 进而极大地增加水流的产沙量形成恶性循环, 已有相关研究表明西柳沟侵蚀产沙主要受到了高含沙水流的支配[19]。沟蚀形成的大量沟壑使上游地区地形破碎, 对上游地区的交通发展造成了严重阻碍, 从而影响当地的经济发展。

|

图 8 沟头溯源侵蚀(马波摄于20230624/25) Figure 8 Headcut erosion at source of gully (photographed by Ma Bo on 20230624/25) |

|

图 9 沟壁崩塌(马波摄于20230623/24) Figure 9 Gully bank collapse (photographed by Ma Bo on 20230623/24) |

流域中游侵蚀类型为风水复合侵蚀, 该区的风向和风速对于自南向北横穿库布齐沙漠的西柳沟宽谷区侵蚀有重要影响。根据已有研究, 当地全年盛行风向为WNW-NW(西北偏西—西北), 输沙方向大致为东南方向[20], 造成的风力侵蚀对上游及下游地区均有直接影响, 在交界地区可见被运移的风积沙。在3—6月风季, 风向与宽谷方向接近正交, 风蚀作用十分强烈, 沙丘持续变形、移动, 植物难以在此环境下生存[21]。缺乏固定沙丘的措施导致大量的风沙被运移至沟谷中从而形成沙质河床(图 10)。周期性水流作用下河床上几乎无植被生长。在风季过后紧接到来的夏季汛期, 上游丘陵区产生的高含沙量径流流经裸露的宽谷地区, 加剧了对于河床沉积泥沙的运移, 对西柳沟的输沙量提升作用十分明显[18]。挟沙径流通过流域中游后在下游地区发生沉积提升了下游土壤的砂粒含量[22], 对耕地产量造成不利影响[23]。因此, 西柳沟中游风沙区的侵蚀营力较为复杂, 且存在年内及年际间的风沙运移及沉积机制[24]。西柳沟风蚀为黄河流域年均输沙量可达8.09×105 t, 河道东西两侧的风积沙颗粒组成明显不同验证了当地的风水复合侵蚀类型[25], 对宁蒙段黄河造成了严重的生态安全威胁。

|

图 10 中游宽谷地区干涸河床及西侧沙丘(张怡捷摄于20230627) Figure 10 River bed and sand dunes on west side in middle reach of broad valley area (photographed by Zhang Yijie on 20230627) |

经调查发现, 人为扰动区的土壤侵蚀以道路侵蚀为主, 伴随道路修建过程中造成的水土流失。流域内仅省道、国道及主要乡道进行了道路硬化, 其余大量通往村落的无名道路无硬化处理, 且沟壑区道路多缺乏边坡防护措施。在沟壑区道路修建过程中, 存在开挖取土形成陡峭边坡的现象, 此外还存在土方随意弃置的问题。对于临时取土施工现场并未设置相应的水土保持措施, 裸露边坡在雨水击溅及径流汇集的作用下普遍存在片蚀及细沟侵蚀(图 11)。由于开挖边坡坡降较大, 细沟侵蚀易进一步发育形成切沟, 在沟道的汇流作用下边坡可能会发生滑坡、坍塌等重力侵蚀, 不仅会对道路产生破坏, 还存有交通安全隐患。此外, 未硬化道路由于长期碾压且缺少防护, 下层砒砂岩在表层土壤受到侵蚀后易暴露, 在含水量较高条件下本身极易失稳[26], 此外渗透性能也会下降导致产流量增加[27]。道路两侧的松散土壤在径流作用下极易产生细沟及塌陷, 在长期作用下细沟发育拓宽, 陷穴不断扩大从而对道路造成侵蚀破坏(图 12)。且由于未硬化小路常位于坡地, 汇流过程中的下切作用加速沟蚀发育, 对山下地区造成威胁。

|

图 11 临时取土形成的边坡(张秀梅摄于20230624) Figure 11 Temporary excavation-generated slope (photographed by Zhang Xiumei on 20230624) |

|

图 12 道路侵蚀(张怡捷摄于20230624) Figure 12 Road erosion (photographed by Zhang Yijie on 20230624) |

2022年先期调查中对西柳沟流域主沟及一级支沟附近的7个样点进行径流水样采集, 样点基本信息及泥沙测定结果详见表 3。由表 3可知, 西柳沟平均径流瞬时含沙量达到了4.41 kg/m3, 其中, 流域上游丘陵沟壑区(W1, W2)平均径流瞬时含沙量为2.59 kg/m3, 中游库布齐沙漠地区(W3, W4)为2.70 kg/m3, 下游冲积平原地区(W5, W6, W7) 则为6.77 kg/m3。由此可见, 径流泥沙含量自南向北, 从上游至下游呈现增加趋势。侯素珍等[28]对于西柳沟2016年的暴雨输沙量研究中也提到, 在2016年8月17日暴雨中流域坡面的产沙约为4.73×106 t, 沙漠区补给沙约1.00×106 t, 而龙头拐的实测泥沙为4.99×106 t。虽然本研究采样前无暴雨, 测量的泥沙含量较小, 但其随上中下游变化的趋势与该研究基本一致。由此可知, 流域泥沙来源主要为上游丘陵沟壑地区, 泥沙含量在径流的作用下沿主沟道逐渐累积, 经过库布齐沙漠地区后径流泥沙含量进一步增加。

|

|

表 3 研究区水样泥沙数据 Table 3 Water and Sediment Data of the Study Area |

西柳沟水土保持林草措施集中分布于上游丘陵沟壑区, 主要以天然草地封育和人工灌草为主, 其次为坡面水土保持林草、沟道防冲林及农田防护林等。流域内农田生态防护林多为白杨、柠条或沙柳组成的二层林冠(图 13), 以大苗造林为主, 位于农田上风向约2 m处, 乔木、灌木林带宽分别可达5~7 m, 6~10 m。受降水量较少、砒砂岩蓄水能力弱及疏于管理等因素限制, 该种防护林大多长势不佳; 灌木株高范围在0.5~1 m之间, 防护效果一般, 未能实现其应有的生态效益。坡面水土保持林草措施由坡面人工植草、防蚀林、水流调节林带、护坡经济林等构成, 多采用带状等高布设方式种植柠条或沙柳(条带间距0.5~3 m,株距0.2~1 m); 灌木下针茅、芨芨草等草本植物长势相对良好。但由于土壤水分条件较差, 人工种植的灌木长势不一(图 14), 且存在疏于管理导致的死亡现象。此外, 在部分立地条件相对较好的地区种植有苹果、杏树等经济树种(图 15), 林下植被相对茂盛, 垂直结构良好, 水土保持效果优良。

|

图 13 农田防护林(张秀梅摄于20230623) Figure 13 Farmland shelterbelt (photographed by Zhang Xiumei on 20230623) |

|

图 14 条带种植灌木(张秀梅摄于20230623) Figure 14 Shrubs planted in strips (photographed by Zhang Xiumei on 20230623) |

|

图 15 切沟沟头处的果林(张秀梅摄于20230624) Figure 15 Orchard at cuted gully head (photographed by Zhang Xiumei on 20230624) |

由于西柳沟沟道纵坡大, 沟坡两岸崩塌、滑塌均较为活跃, 且主沟系多距居民地较远, 故流域内仅在个别沟头处种植有防冲林, 其余多地均以封育治理为主[29]。但是在调查过程中随处可见农牧民在灌草地上违规放牧, 放牧痕迹明显, 牲畜粪便及踩踏痕迹较多(图 16)。在相对干旱的自然条件下, 牲畜的采食和践踏行为导致草地被破坏, 进一步降低了植被覆盖度, 从而引起坡面鳞片状侵蚀及沟蚀风险加剧。

|

图 16 违规放牧导致植被破坏(张怡捷摄于20230624) Figure 16 Vegetation destruction caused by illegal grazing (photographed by Zhang Yijie on 20230624) |

此外, 在水资源相对丰富的部分沟谷、干涸河道及河漫滩等地多种植白杨、旱柳、马尾松及榆树等人工林, 行距在1~1.5 m间, 造林方法以埋干造林为主, 部分林种被用作薪柴林。人工林树种单一, 垂直结构差, 林下植被覆盖度低且存在明显的砍伐痕迹(图 17)。且部分林地种植密度过大, 缺乏必要的管护, 病虫害较为严重, 导致造林效果较差, 水土流失防治效果并不理想。

|

图 17 河道内的单一树种人工林(张秀梅摄于20230623) Figure 17 Monocultured trees in river channel (photographed by Zhang Xiumei on 20230623) |

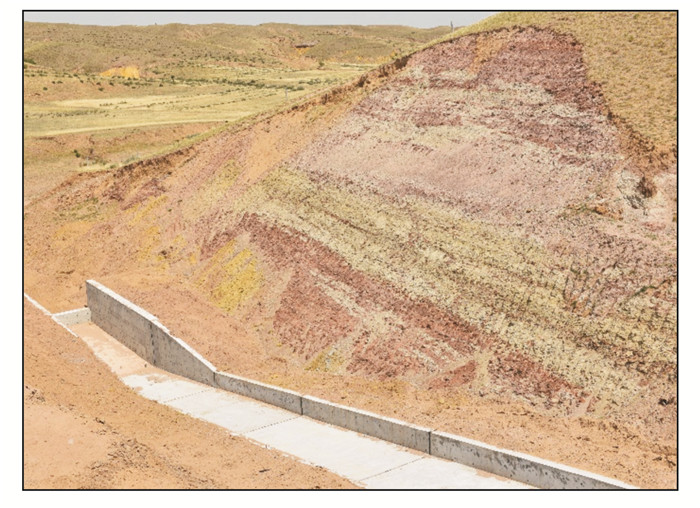

为解决十大孔兑地区对黄河大量输沙及水资源供需矛盾等问题, 鄂尔多斯市政府于2008年与水利部黄河委员会(黄委)共同提出了“拦沙换水”的构想, 即通过在十大孔兑地区进行水土保持工程建设削减入黄泥沙, 以此换取黄河的用水指标[30]。因此流域内的水土保持工程措施主要以淤地坝建设为主。根据统计资料, 截至2019年有骨干坝39座, 中型坝31座, 小型坝30座, 共计100座, 受限于建坝时期经济条件或技术条件等, 大量淤地坝缺少溢洪道, 降低了淤地坝的行洪能力。随着极端降雨频率增加, 这些淤地坝通常因缺少溢洪道而增加了溃坝风险[31]。自2012年后当地才开始建设具有“三大件(坝体、放水卧管及溢洪道)”的骨干坝, 同时对于已有淤地坝展开病险加固, 针对缺少溢洪道的“两大件”淤地坝进行设施完善。但是在淤地坝溢洪道增建过程中, 部分工程边坡裸露, 未进行水土保持措施布设(图 18)。由于当地较为干旱, 且砒砂岩坡面地区土壤的土层较薄,养分含量低, 立地条件差, 因此难以创造良好的植被生长条件。由于砒砂岩结构受力不均, 密度较低, 孔隙发达, 胶结物质主要为碳酸盐和黏土物质, 矿物吸水膨胀后更容易导致其结构被破坏[32], 水平沟、鱼鳞坑等护坡工程措施难以直接在砒砂岩地区布设[33], 导致大量的边坡裸露, 增加了土壤侵蚀风险。

|

图 18 修建溢洪道边坡开挖(马波摄于20230624) Figure 18 Excavation of slopes for overflow channel construction (photographed by Ma Bo on 20230624) |

(1) 加强土壤侵蚀监测与机理研究。内蒙古十大孔兑地区是黄河上中游重要的泥沙来源地和生态脆弱区, 同时也是重要的资源开采和粮食生产基地。水土流失严重,水土资源不匹配等问题日益突出, 成为该区生态环境建设和社会经济发展的重要阻碍。在调查过程中发现当地的土壤侵蚀数据难以获取, 虽然在西柳沟、罕台川等流域设有水土流失监测站点, 但水土保持技术人员短缺,监测技术较为落后, 土壤侵蚀监测资料依旧匮乏。因此尚需增加投入, 系统培训相关技术人员, 引入自动化监测等新技术, 加强“空天地”一体化监测技术, 完善该区水土保持监测网络, 从而加强该区土壤侵蚀监测收集, 为该区水土保持决策提供基础资料。同时, 亟需针对十大孔兑砒砂岩区多沙粗沙、冻融风水复合侵蚀等特点开展土壤侵蚀过程、机理与防治策略等方面的研究, 为该区水土流失防治与生态环境治理提供科学依据。

(2) 加强水土保持投入, 完善水土保持综合治理体系。据当地统计资料, 最早建立的淤地坝为1993年的吕家沟坝, 而后在2000年开始建立大量的淤地坝, 并且早在2008年就提出了“拦沙换水”的工程构想, 之后于2018年黄委以黄水保〔2018〕52号文件批复了《鄂尔多斯拦沙换水试点工程实施方案》并确定主要工程措施为在十大孔兑地区的西柳沟、黑赖沟建设193座拦沙坝。相关研究表明, “拦沙换水”工程不仅能够拦截泥沙3.21×106 t, 预计可置换下游河道输沙用水量2.57×107 m3, 不仅对当地生态治理具有重要意义, 还利于调整当地的产业结构, 能够加速当地的经济发展[34-35]。但是由于“拦沙换水”工程主要水土保持措施以建设淤地坝为主, 未涉及坡面及沟道的治理。尽管当地前期在国家“十四五”水安全规划和自治区“十四五规划”重点水利项目的支持下, 针对上游丘陵沟壑区坡面水土流失开展了封禁、人工种植灌草等措施, 针对中游风沙区布设了草方格结合人工种植灌草等防治措施[36], 但是由于长期维护困难、人为破坏等原因导致坡面治理效果不理想。因此, 需要继续增加坡面生态治理的投入, 不仅要做好上游地区人工植被的种植, 做到草种、树种因地制宜种植, 避免过分单一的植被类型, 还要保证植被的管护工作, 才能起到理想的治理效果。在后续实施“拦沙换水”淤地坝建设的同时, 还应当继续开展坡面防治、沟头防护、沟底防冲等相关防治措施的建设, 切实抑制沟头前进、减少入库泥沙, 进一步完善以“拦沙换水”工程为主的十大孔兑生态环境综合治理, 从泥沙来源控制水土流失。同时, 当地水行政主管部门需在十大孔兑地区生产建设项目规划及实施、小流域综合治理等过程中提高水土保持监督管理职能, 进一步提升水土保持治理能力和水平。

西柳沟的土壤侵蚀类型以水蚀及风水复合侵蚀为主, 上游砒砂岩丘陵区水蚀严重, 沟蚀发育、沟头溯源侵蚀、沟岸扩张未停止, 并伴随有重力侵蚀, 为流域主要产沙区域; 中游风沙区风水复合侵蚀导致流域产沙量进一步增加; 下游地区因地势平缓而侵蚀较弱。流域降雨稀少使植被恢复较为困难, 加之短历时高强度的夏秋季降雨以及砒砂岩的特殊性质, 加剧了当地的土壤侵蚀。同时, 放牧和边坡开挖等人类活动扰动了当地植被和地表, 进一步增加了土壤侵蚀潜在风险。流域内既有的水土保持植物措施欠缺管护,防护效果整体不佳, 而以淤地坝为主的单一水土保持工程措施未能从根源解决上游丘陵沟壑区的侵蚀产沙问题, 亟需在加强现有措施管护之余, 进一步加强沟道及坡面的综合治理; 同时应加强十大孔兑地区土壤侵蚀监测与机理研究, 为十大孔兑地区水土流失综合治理提供科学依据和技术支撑。

| [1] |

孙宝洋, 李占斌, 张洋, 等. 黄河内蒙古支流"十大孔兑"区风蚀强度时空变化特征[J]. 农业工程学报, 2016, 32(17): 112-119. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2016.17.016 |

| [2] |

姜文达, 潘英华, 王海军. 浅析内蒙古黄河流域十大孔兑综合治理[J]. 内蒙古水利, 2023, 43(6): 32-33. |

| [3] |

白雪莲, 王理想, 季树新, 等. 鄂尔多斯草原沙漠交错区生态系统健康评价: 以十大孔兑为例[J]. 中国沙漠, 2020, 40(1): 187-194. |

| [4] |

刘韬, 张士锋, 刘苏峡. 十大孔兑暴雨洪水产输沙关系初探: 以西柳沟为例[J]. 水资源与水工程学报, 2007, 18(3): 18-21. DOI:10.3969/j.issn.1672-643X.2007.03.005 |

| [5] |

白雪莲, 季树新, 王理想, 等. 鄂尔多斯十大孔兑区植被生产力变化趋势对土地利用转移的响应[J]. 自然资源学报, 2019, 34(6): 1186-1195. |

| [6] |

张原锋, 王平, 侯素珍, 等. 黄河上游干支流交汇区沙坝淤堵形成条件[J]. 水科学进展, 2013, 24(3): 333-339. |

| [7] |

王之君, 拓万全, 王昱, 等. 黄河上游"十大孔兑"高含沙洪水灾害过程与输沙特性[J]. 灾害学, 2019, 34(3): 93-96. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2019.03.018 |

| [8] |

达古拉, 史芮嘉. 十大孔兑综合治理问题及经验探索[J]. 中国水土保持, 2022, 43(9): 55-57. |

| [9] |

张建, 马翠丽, 雷鸣, 等. 内蒙古十大孔兑水沙特性及治理措施研究[J]. 人民黄河, 2013, 35(10): 72-74. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2013.10.024 |

| [10] |

姚海芳, 师长兴, 顾畛逵. 气候变化和人类活动对黄河上游十大孔兑水沙过程的影响[J]. 干旱区地理, 2018, 41(3): 472-479. |

| [11] |

Yang Hui, Shi Changxing, Cao Jiansheng. A field investigation on gully erosion and implications for changes in sediment delivery processes in some tributaries of the upper Yellow River in China[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2022, 11(5): 1-13. |

| [12] |

张洋, 李鹏, 马文东, 等. 黄河上游西柳沟流域土壤侵蚀对土地利用变化响应[J]. 水土保持研究, 2022, 29(5): 70-76, 84. |

| [13] |

王普庆, 侯素珍. 西柳沟丘陵区土壤组成及对流域产沙的影响[J]. 人民黄河, 2020, 42(2): 1-4, 17. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.02.001 |

| [14] |

封扬帆, 李鹏, 张祎, 等. 西柳沟流域拦沙坝沟道冲刷减蚀能力模拟[J]. 水土保持学报, 2022, 36(5): 24-31. |

| [15] |

刘璐, 郭月峰, 姚云峰, 等. 西柳沟流域水沙关系及变化趋势[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(21): 269-273. |

| [16] |

Jun Chen, Ban Yifang, Li Songnian. Open access to Earth land-cover map[J]. Nature, 2014, 514(7523): 434-434. |

| [17] |

王文君, 陈新闯, 李小倩, 等. 十大孔兑降雨侵蚀产沙时空分布特征及预测[J]. 人民黄河, 2019, 41(4): 1-7, 10. |

| [18] |

张洪江. 土壤侵蚀原理[M]. 北京: 中国林业出版社, 2006.

|

| [19] |

许炯心. "十大孔兑"侵蚀产沙与风水两相作用及高含沙水流的关系[J]. 泥沙研究, 2013, 6(6): 28-37. |

| [20] |

肖南, 董治宝, 南维鸽, 等. 1957-2014年库布齐沙漠地面风场特征[J]. 中国沙漠, 2018, 38(3): 1188-1195. |

| [21] |

靳灵娜. 库布齐沙漠密集流动沙丘治理技术研究[D]. 内蒙古呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2021.

|

| [22] |

阳辉, 师长兴. 黄河上游十大孔兑冲积扇泥沙运动和沉积环境研究[J]. 泥沙研究, 2020, 45(4): 33-38. |

| [23] |

姬宝霖, 吕忠义, 申向东, 等. 内蒙古达拉特旗十大孔兑综合治理方案研究[J]. 人民黄河, 2004, 26(1): 31-32, 36. |

| [24] |

Yang Hui, Shi Changxing. Spatial and temporal variations of aeolian sediment input to the tributaries(the Ten Kongduis) of the upper Yellow River[J]. Aeolian Research, 2018, 30: 1-10. |

| [25] |

Zhao Hongsheng, Feng Shuang, Dang Xiaohong, et al. Aeolian sand erosion and deposition patterns in the arid region of the Xiliugou Tributary on the Upper Reaches of the Yellow River[J]. Sustainability, 2023, 15(15): 1-18. |

| [26] |

缑振国. 砒砂岩遇水失稳对公路影响试验研究[J]. 城市道桥与防洪, 2023, 37(7): 224-228, 26. |

| [27] |

王佳坤, 郭月峰, 祁伟, 等. 砒砂岩土壤水分入渗规律及适用模型研究[J]. 灌溉排水学报, 2020, 39(S1): 117-121. |

| [28] |

侯素珍, 刘晓燕, 万小刚, 等. 西柳沟暴雨洪水输沙分析[J]. 泥沙研究, 2020, 45(6): 53-58. |

| [29] |

李海光, 李鹏, 孟庆东, 等. 鄂尔多斯市水土保持公报[R]. 内蒙古鄂尔多斯: 鄂尔多斯市水利局, 2020.

|

| [30] |

鄂尔多斯市人民政府. "拦沙换水"试点工程取得突破性进展[EB/OL]. (2016-05-30) [2023-10-13]. http://www.ordos.gov.cn/gk_128120/zdjsxm/201605/t20160530_2507099.html.

|

| [31] |

祖强. 极端降雨条件下小流域淤地坝系级联溃决风险分析[D]. 陕西西安: 西安理工大学, 2022.

|

| [32] |

秦富仓, 杨振奇, 李龙. 砒砂岩区土壤侵蚀机理与生态修复技术研究进展[J]. 北京林业大学学报, 2020, 42(12): 142-150. |

| [33] |

姚文艺, 吴智仁, 刘慧, 等. 黄河流域砒砂岩区抗蚀促生技术试验研究[J]. 人民黄河, 2015, 37(1): 6-10. |

| [34] |

惠波, 李斌斌, 惠露, 等. 鄂尔多斯水土保持"拦沙换水"生态补偿模式浅析[J]. 中国水土保持, 2019(6): 16-18. |

| [35] |

周丽艳, 崔振华, 廖晓芳. 黄河上游西柳沟流域水土保持治理及水沙置换初步探讨[J]. 泥沙研究, 2012, 37(1): 63-67. |

| [36] |

张慧玲. 综治"十大孔兑"实现拦沙入黄[N]. 内蒙古日报(汉), 2023-07-20(9).

|

2023, Vol. 43

2023, Vol. 43