2. 绿洲生态教育部重点实验室, 新疆 乌鲁木齐 830046;

3. 新疆精河温带荒漠生态系统教育部野外科学观测研究站, 新疆 精河 833300

2. Key Laboratory of Oasis Ecology of Education Ministry, Urumqi, Xinjiang 830046, China;

3. Xinjiang Jinghe Observation and Research Station of Temperate Desert Ecosystem, Ministry of Education, Jinghe, Xinjiang 833300, China

20世纪50年代以来,由于人口的急剧增长,垦荒热开始在荒漠化地区兴起[1]。由于荒漠化地区的特殊环境导致荒漠化地区土壤生态环境脆弱,土壤结构稳定性差,土壤盐渍化严重,抗侵蚀能力弱,土壤养分极易流失[2]。研究表明,适当的土地开垦和土地利用方式可增加荒漠化地区的土壤养分,改善土壤结构[3]。因此,探讨土地开垦对土壤盐渍化和土壤结构稳定性的影响具有重要意义。

土壤团聚体是组成土壤结构的基本要素,也是土壤固碳的关键[4-5]。团聚体稳定性不仅是土壤结构评价的指标,也对土壤肥力保持有很大影响[6]。研究表明土壤团聚体与有机碳之间的联系密不可分,土壤有机碳的储存和养分的保持在不同的团聚体粒级表现不同[7]。不同深度团聚体粒级和有机碳含量分布也不相同。团聚体稳定性和有机碳的储存受土地利用方式的影响,在不同的土地利用方式和不同土壤质地中表现不同。例如,陈山等[8]对红壤土的研究表明,水田和林地利于改善土壤结构,提高土壤团聚体稳定性;韩新生等[9]对黄土丘陵地区研究表明人工林地的土壤团聚体稳定性高于人工草地和农田。由此可见,土壤团聚体稳定性受土地利用方式和土壤质地的影响。

新疆为中国荒漠化地区土地开垦的重要地区,是中国重要的粮棉产地[10],但由于土壤盐渍化引起的土地荒漠化已严重威胁到新疆的土壤结构和农业生产[11]。艾比湖流域是新疆具有代表性的温带干旱区湿地荒漠生态系统[12],土壤盐渍化及石质化均较为强烈[13]。由于风蚀水蚀和盐渍化等因素导致当地水土流失严重,土壤固碳能力弱,土壤结构不稳定等问题[14]。因此,本研究以新疆艾比湖流域未开垦的天然林地和已开垦的主要农业用地为研究对象,分析该地区土地开垦对土壤团聚体稳定性和有机碳的影响,探究土地开垦前后土地利用方式对该地区土壤团聚体稳定性及有机碳的响应机制,为艾比湖湿地保护区的荒地开垦和植被恢复及农业生产提供科学理论依据。

1 研究地区与研究方法 1.1 研究区概况研究区位于新疆维吾尔自治区精河县艾比湖国家级湿地保护区附近托托镇的主要农业用地(43°38′—45°52′ N,79°53′—85°02′ E),年平均气温7.8 ℃,降水量90.9 mm,年最大降水量为163.9 mm,最小为28.5 mm,年蒸发量为1 662 mm,常年干旱[15]。该研究区土壤机械组成表现为砂粒含量在0.86%~45.49%之间,粉砂粒含量在34.74%~57.61%之间,黏粒含量在3.10%~9.40%之间;土壤有机质含量在0.22%~3.52%;土壤类型为灰漠土,土壤盐渍化及石质化均较为强烈[16]。

本研究选取了土壤类型一致的天然林地(CK)、葡萄地、苜蓿地、枸杞地、棉花地共5种不同土地利用方式为研究对象。葡萄地连续免耕种植葡萄10 a,进行滴灌,施无机肥,无机肥含量为375 kg/hm2;苜蓿地为连续免耕种植苜蓿5 a,进行滴灌,不施肥;枸杞地间作枸杞和棉花,连续免耕种植枸杞3 a,进行条耕和漫灌,施无机肥,无机肥含量为145 kg/hm2;棉花地为一年耕作一次,进行漫灌,施无机肥,无机肥含量为450 kg/hm2;无机肥均为氮磷钾复合肥,施肥方式均为在植物生长中期将肥料添加至灌溉用水中施肥。未开垦自然生长的林地设置为对照样地(表 1)。

|

|

表 1 研究区土地利用方式调查 Table 1 Land use pattern survey at study area |

2021年7月生长季中期,根据研究区土地利用特点,选取4种人工土地利用方式和天然林地为试验样地,样地面积为50 m×50 m,随机选取3个样点,分3层(0—10,10—20,20—30 cm)用特质取样器取样[17-18],相同土层混匀后保持原状土带回实验室并去除植物根系后使其自然风干。根据干筛法和湿筛法测定团聚体粒径分布。干筛法[19]称取500 g风干土样置于套筛的最上层,然后以恒定频率(30 min)震荡10 min,将土样分为>5,2~5,1~2,0.5~1,0.25~0.5,<0.25 mm 6个粒级,称重,计算百分比。湿筛法[20]称取200 g风干土样于套筛最上层,加纯水缓慢浸湿并浸泡5 min后震荡5 min(频率30/min,振幅为3 cm),得到>1,0.5~1,0.25~0.5,0.1~0.25,<0.1 mm共5个粒级的团聚体,烘干后计算百分比。

Thermo pH计测定土壤pH值,Thermo电导率仪测定电导率,环刀法测定土壤容重、土壤孔隙度;重铬酸钾外加热法[21]测定有机碳。

1.3 数据处理土壤团聚体稳定性用平均重量直径MWD和几何平均直径GMD表示,计算公式如下:

| $ {\rm{MWD}} = \sum\limits_{i = 1}^n {{X_i}} {W_i} $ | (1) |

注:Xi为相邻两级团聚体的平均粒径(mm);Wi为第i粒径团聚体质量百分数。下同。

| $ {\rm{GMD}} = \exp \left\{ {\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{\left[ {{w_i}\lg \left( {{x_i}} \right)} \right]}}{{{w_1}}}} } \right\} $ | (2) |

注:Wi为第i粒径团聚体质量(g);W1为总质量(g)。

干筛法表征团聚体机械稳定性,湿筛法表征团聚体的水稳性,将干筛后平均重量直径和几何平均直径分别用dMWD和dGMD表示,用于评价团聚体的力稳性;湿筛后平均重量直径和几何平均直径用wMWD和wGMD表示,用于评价团聚体的水稳性。

采用Excel 2003和SPSS 26.0软件对数据进行分析,Origin Pro 2021作图。单因素和Duncan法进行方差分析和多重比较(α=0.05),用Pearson法对土壤理化性质和团聚体稳定性指数进行相关分析。

2 结果与分析 2.1 土壤物理性质如表 2所示,除苜蓿地外,葡萄地,枸杞地,棉花地和CK的容重随着土层深度的增加均呈现增加的趋势,所有土层中,棉花地的土壤容重均最大,分别为1.43,1.65,1.69 g/cm3,显著高于葡萄地,枸杞地,苜蓿地和CK的土壤容重;CK土壤容重最小,分别0.76,1.03,1.08 g/cm3,显著低于葡萄地,枸杞地,苜蓿地和棉花地。苜蓿地总孔隙度在0—10 cm土层中表现为最低,为33.0%,显著低于葡萄地,枸杞地,CK和棉花地;棉花地总孔隙度在20—30 cm土层中最低,为21.0%,显著低于葡萄地,枸杞地,苜蓿地和CK。在10—20 cm土层和20—30 cm土层,棉花地土壤pH值显著高于葡萄地,枸杞地,苜蓿地和CK,分别为8.16,8.19。0—10 cm土层CK表现为pH值最高,为8.34。CK在所有土层的电导率均显著高于葡萄地,枸杞地,苜蓿地和棉花地,分别为752.33 mS/m,662.00 mS/m,604.67 mS/m。所有土层中棉花地的电导率最低,分别为84.80 mS/m,85.70 mS/m,86.33 mS/m,均显著低于葡萄地,枸杞地,苜蓿地和CK。

|

|

表 2 研究区土壤物理性质 Table 2 Soil physical properties at study area |

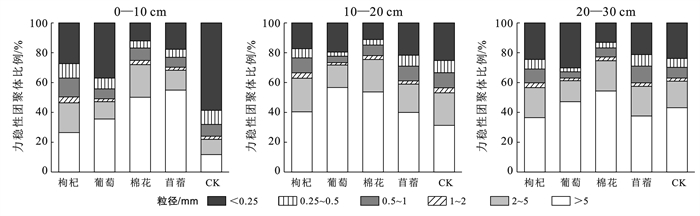

同一土层深度下枸杞地,葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK的力稳性团聚体粒径分布如图 1所示,力稳性团聚体组成以>5 mm粒级为主。0—10 cm土层中,枸杞地,葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK在>5,2~5,1~2,0.5~1,0.25~0.5,<0.25 mm团聚体百分比分别为:11.7%~54.9%,10.2%~21.9%,2.0%~4.0%,6.6%~12.6%,4.8%~9.7%,12.1%~58.7%。棉花地大团聚体含量最高,为87.9%;苜蓿地其次,为82.3%;枸杞地为72.7%;葡萄地为63.1%。棉花地和苜蓿地大土壤团聚体以>5 mm粒级的土壤团聚体最多,分别为50.1%和54.9%。10—20 cm土层中枸杞地,葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK的团聚体在>5,2~5,1~2,0.5~1,0.25~0.5,<0.25 mm百分比分别为:31.3%~56.6%,15.1%~21.9%,1.6%~3.6%,4.4%~10.2%,2.8%~8.2%,11.1%~25.2%。棉花地的大团聚体含量最高,>0.25 mm含量为88.9%,其中>5 mm粒级占53.8%。20—30 cm土层中枸杞地,葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK的团聚体在>5,2~5,1~2,0.5~1,0.25~0.5,<0.25 mm百分比分别为:36.5%~54.3%,14.0%~20.3%,1.8%~3.2%,4.3%~11.2%,2.6%~7.8%,13.1%~30.2%。棉花地大团聚体含量最高,>0.25 mm的大团聚体占87.0%,其中>5 mm粒级占54.0%。

|

图 1 研究区力稳性土壤团聚体粒径分布 Figure 1 Particle size distribution of force-stable soil aggregates at study area |

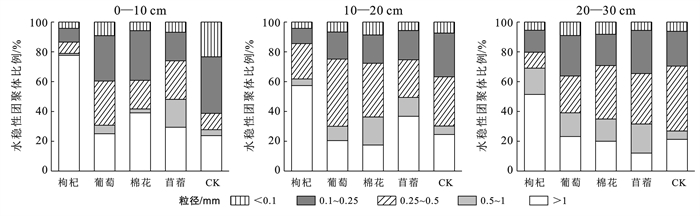

如图 2所示,在0—10 cm土层中,枸杞地,葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK的水稳性团聚体>1,0.5~1,0.25~0.5,0.1~0.25,<0.10 mm粒径的团聚体百分比分别为:23.8%~77.6%,1.3%~18.7%,7.6%~30.0%,9.2%~38.0%,2.5%~25.1%。团聚体主要分布在>1 mm和0.1~0.25 mm粒级,在0.088~0.1 mm粒级分布最少。枸杞地主要以大团聚体为主,占86.6%,CK以的微团聚体为主,为61.0%。10—20 cm土层中,枸杞地,葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK的团聚体>1,0.5~1,0.25~0.5,0.1~0.25,<0.1 mm粒径的团聚体百分比分别为:17.5%~57.4%,4.4%~18.8%,23.7%~45.0%,10.2%~29.2%,3.9%~9.8%。团聚体主要分布在0.25~0.5 mm和>1 mm粒级;所有的土地利用方式在10—20 cm土层均以>0.25 mm的大团聚体为主,含量在60.0%以上,枸杞地含量最高,为85.5%。20—30 cm土层中,枸杞地,葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK的团聚体>1,0.5~1,0.25~0.5,0.1~0.25,<0.10 mm粒径的团聚体百分比分别为:12.1%~51.4%,5.6%~19.5%,10.6%~43.6%,14.8%~29.0%,4.7%~9.6%。其中枸杞地大团聚体(>0.25 mm)含量最高,为79.7%,主要分布在>1 mm和0.5~1 mm粒级。葡萄地的大团聚体(>0.25 mm)含量最低,为63.8%,主要分布在0.25~0.5 mm和0.1~0.25 mm。

|

图 2 研究区水稳性土壤团聚体粒径分布 Figure 2 Particle size distribution of water-stable soil aggregates at study area |

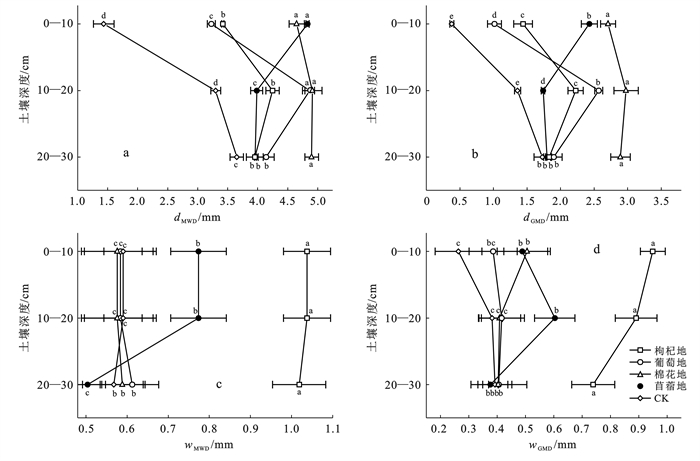

土壤团聚体稳定性指数之间的变化如图 3和表 3所示,5种不同的土地利用方式下,dMWD和dGMD值的范围分别为1.43~4.91 mm和0.38~2.97 mm;wMWD和wGMD值的范围分别为0.51~0.78 mm和0.38~0.42 mm。所有的土地利用方式所有土层深度下,CK的dMWD和dGMD都显著低于其他土地利用方式,分别为1.43,3.30,3.65 mm和0.38 mm,1.36 mm,1.73 mm;枸杞地的wMWD和wGMD都显著高于苜蓿地,葡萄地,棉花地和CK,分别为1.22,1.04,1.02和0.95,0.89,0.74 mm;随着土层深度的增加,枸杞地,葡萄地,棉花地和CK的dMWD和dGMD都呈现出先增加后减小的趋势。在0—30 cm土层中,随着土层深度不断增加,dMWD和dGMD之间差异更显著。相比dMWD和dGMD,wMWD和wGMD随着土层深度呈现出不规则的趋势,不同土层深度不同土地利用方式之间的差异性不显著,总体趋势表现为:枸杞地>苜蓿地>葡萄地>棉花地>CK。在10—20 cm和20—30 cm的土层深度中,所有土地利用方式的dMWD和dGMD均呈现:棉花地>葡萄地>枸杞地>苜蓿地>CK。

|

注:①分图a为干筛后平均重量直径dMWD;分图b为湿筛后平均重量直径wMWD;分图c为干筛后几何平均直径dGMD;分图d为湿筛后几何平均直径wGMD。②不同小写字母表示不同土地利用方式之间的差异显著(p<0.05)。下同。 图 3 研究区不同土地利用方式下不同土层深度的土壤团聚体稳定性指数 Figure 3 Soil aggregate stability index of different soil depths under different land use patterns at study area |

|

|

表 3 研究区土壤各理化性质之间的相关系数 Table 3 Correlation coefficient between physical and chemical properties of soil at study area |

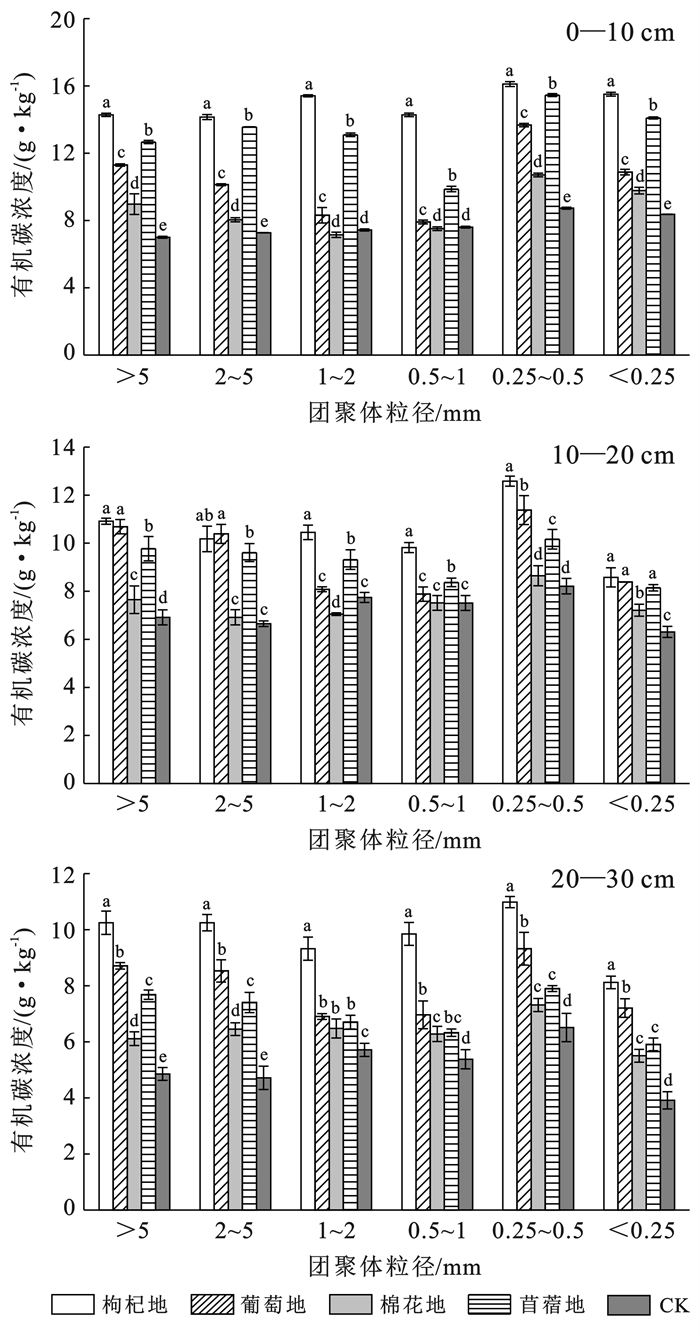

如图 4所示,在0—10 cm土层中,枸杞地有机碳含量最高,苜蓿地和葡萄地次之,棉花地和CK最少。在所有粒级中枸杞地有机碳含量均显著高于葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK,有机碳含量主要分布在0.25~0.5 mm和<0.25 mm粒级,分别为16.11 g/kg和15.50 g/kg。在>5,2~5,0.25~0.5,<0.25 mm粒级CK有机碳含量显著低于葡萄地,棉花地,苜蓿地和枸杞地,含量分别为:7.00,7.27,8.73,8.36 g/kg。10—20 cm土层中,CK在>5 mm粒级和<0.25 mm粒级显著低于棉花地,苜蓿地,葡萄地和枸杞地,有机碳含量分别为6.91 g/kg和6.31 g/kg。棉花地在1~2 mm粒级有机碳含量为7.05 g/kg,显著低于CK,苜蓿地,葡萄地和枸杞地。20—30 cm土层中,枸杞地有机碳含量最高,含量分布在8.12~11.18 g/kg,显著高于葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK各粒径的有机碳含量;CK的有机碳含量最低,分布在3.91~6.51 g/kg,在所有粒径都显著低于葡萄地,棉花地,苜蓿地和枸杞地。与其他粒径相比,有机碳含量在>5 mm和2~5 mm粒级差异更显著,枸杞地,葡萄地,棉花地,苜蓿地和CK有机碳含量随土层逐渐减少。

|

图 4 研究区土壤团聚体有机碳分布 Figure 4 Distribution of organic carbon in soil aggregates at study area |

土壤团聚体结构和粒径分布对土壤质量的影响至关重要,团聚体粒径分布对土壤保墒、土壤养分储存及抗侵蚀能力起决定性作用[22]。研究表明,>0.25 mm团聚体含量是定量评价土壤结构的重要指标[23],>0.25 mm水稳性团聚体含量可用于评价土壤抗蚀性,其含量越高,抗蚀性越好[24]。本研究结果表明,干筛后土壤团聚体含量主要分布在>5 mm粒级,湿筛后土壤团聚体含量主要分布在>1 mm和0.1~0.25 mm粒级;0—20 cm土层下,棉花地,枸杞地,苜蓿地,葡萄地的大土壤团聚体(>0.25 mm)含量高于CK,这表明荒漠地区土地开垦对提高大团聚体含量和改善土壤团聚体结构有积极作用,其原因主要是由于荒漠地区林地种类单一,主要以矮小灌木林为主,植被稀疏,受风蚀水蚀的影响较大,种植作物后地表的枯落物增加,人为耕作通过深耕、施肥、灌溉、种植耐盐碱作物等方式改良了盐碱土壤,使得土壤盐渍化减轻,土壤养分保持能力增强,促进了大团聚体的形成[25]。0—30 cm土层下,干筛后棉花地大土壤团聚体(>0.25 mm)含量高于其他土地利用方式,而湿筛后枸杞地大土壤团聚体(>0.25 mm)含量高于其他土地利用方式,这主要与耕作模式有关,棉花地连续耕作,频繁的机械耕作和人为活动破坏了土壤的自然结构,地膜等塑料制品在土壤中无法分解从而形成有害的块状物,不当的土地耕作模式和化肥的不当使用导致土壤肥力下降形成土壤板结,土质硬化[26],使得棉花地力稳性大团聚体含量偏高,水稳性大团聚体含量偏小;相较于棉花地,枸杞地耕作频率更小,人为干扰更少,水稳性大团聚体含量高,耕作模式更有利于改善土壤结构。

土壤团聚体稳定性是评价土壤结构的重要指标[27],土壤团聚体平均重量直径和几何平均直径是评价土壤团聚体稳定性的重要指标,平均重量直径和几何平均直径越大,土壤团聚体越稳定[28]。本研究结果表明,0—10 cm土层土壤干筛后平均重量直径和几何平均直径表现为苜蓿地和棉花地显著大于枸杞地,葡萄地,CK,10—20 cm和20—30 cm土层土壤干筛后平均重量直径和几何平均直径大小顺序为:棉花地>葡萄地>枸杞地>苜蓿地>CK;0—30 cm土层土壤湿筛后平均重量直径和几何平均直径表现为枸杞地显著高于棉花地,葡萄地,苜蓿地,CK。团聚体稳定性指数与土壤物理性质显著相关(表 3)。棉花地土壤容重显著大于其他土地利用方式,频繁的机械耕作导致土壤压实,土壤中空气含量低,土壤养分储存能力低,水稳性差;研究表明间作模式对土壤微生物含量具有一定的影响[29],更利于空气进入土壤,使枸杞地土质更蓬松,有机质含量高,有利于促进团聚体的胶结作用,使其水稳性更好,土壤抗侵蚀能力更强[30];苜蓿地次之主要是由于其根系生物量更大,地表的枯落物更多,腐殖质促进土壤黏合[31],使其团聚体稳定性高于葡萄地。

3.2 土地利用方式对团聚体有机碳的影响土壤团聚体有机碳是形成土壤团聚体胶结作用的重要物质[32]。研究表明土壤团聚体有机碳受盐分影响,从而表现出较低的有机碳,这主要是因为有机残基输入到土壤中的量较低[33]。本研究中,不同土地利用方式之间有机碳含量差异显著(p<0.05),大团聚体(>0.25 mm)中的有机碳含量大于微团聚体(<0.25 mm)有机碳含量,主要分布在0.25 mm~0.5 mm粒级。随着土层深度的增加,有机碳含量降低,不同土地利用方式的土壤团聚体有机碳含量顺序为:①0—10 cm土层,枸杞地>苜蓿地>葡萄地>棉花地>CK;②10—30 cm土层下土壤团聚体有机碳含量顺序为:枸杞地>葡萄地>苜蓿地>棉花地>CK。土地开垦后土壤有机碳含量均高于林地,这与周传艳等[34]对土地利用方式及开垦时间对岩溶山区土壤养分的影响研究结果不同,其原因是该研究区土壤类型为灰漠土,土壤盐渍化和石质化强烈,林地受到人为干扰少,未受到盐碱改良,土壤含盐率更高,高盐分影响土壤的有机残留物输入到土壤中,使得土壤有机质含量低,土壤结构差[35],这也表明该地区土地开垦后加入适当的人为土地利用方式可降低土壤盐分,有利于提高该地区的土壤养分,改善土壤结构,这与张少民等[36]的研究结果相似。枸杞地有机碳含量显著高于其他土地利用方式,这与枸杞地土地耕作年限、耕作模式和枸杞的生理性质有关,研究表明土壤养分受土壤耕作年限的影响,土壤养分随着土壤耕作的年限呈现先增加后降低的趋势[37],植被类型影响盐渍化土壤的团聚体稳定性和固碳能力,耐盐植物可以改变盐渍化土壤的理化性质,提高土壤有机质含量[38],但目前对枸杞改变盐渍化土壤的理化性质这方面的研究较少,需要更进一步研究。棉花地土壤有机碳含量低,其原因是相比于其他土地耕作方式,棉花地受到的人为干扰最大,地膜农药残留在土壤无法分解使得棉花地的土质硬化,土壤板结严重,土壤养分保持能力差[39]。0—10 cm土层中,苜蓿地有机碳含量比葡萄地更高,这表明在土壤表层苜蓿地比葡萄地更有利于吸收有机碳,这与植被类型和人为干扰有关,相比葡萄地,苜蓿地的植物根密度和生物量更大,覆盖到土壤表面的枯落物等沉积物更多,这与前人的研究结果一致[40],土地耕作的植物类型会影响土壤有机碳含量的吸收。

4 结论土地开垦对土壤团聚体的稳定性和不同粒径组分中有机碳的含量有重要影响。该区域未开垦的土壤与开垦后的土壤团聚体稳定性差异显著,开垦后土壤团聚体稳定性显著提高,有机碳含量显著增加。苜蓿地,棉花地,枸杞地,葡萄地的大团聚体(>0.25 mm)含量和团聚体稳定性均显著高于CK,其中棉花地力稳性大团聚体含量最高,含量>87%;枸杞地水稳性大团聚体含量最高,含量>79.7%,不同人工耕作模式均增加了大团聚体含量。除CK表层外都以大团聚体(>0.25 mm)为主,0—10 cm土层苜蓿地土壤团聚体力稳性最高,10—20 cm土层棉花地土壤团聚体力稳性最高,0—30 cm土层枸杞地的土壤团聚体水稳性最高,人工耕作模式下土壤团聚体稳定性均显著高于CK。不同土地利用方式之间有机碳含量差异显著,在0—30 cm土层下,苜蓿地,棉花地,枸杞地,葡萄地团聚体有机碳含量分别为5.91~15.46,5.50~10.70,8.12~16.11,6.90~13.67 g/kg,均显著高于CK(3.91~8.73 g/kg),主要分布在0.25~0.5 mm粒级(6.5~12.11 g/kg),各人工土地利用方式下土壤团聚体有机碳含量均显著增加,且枸杞地有机碳含量增加最显著。因此,该区域土地开垦后土壤团聚体稳定性增强,土壤养分增多,土壤结构得到一定程度的改善;开垦后的4种土地利用方式中,枸杞作物耕作模式固碳能力更强,水稳性更好,更有利于土壤养分保持。

| [1] |

郑伟, 朱进忠. 新疆草地荒漠化过程及驱动因素分析[J]. 草业科学, 2012, 29(9): 1340-1351. |

| [2] |

宋豫秦, 曹淑艳. 关于荒漠化地区可持续发展的几点思考: 以北方沙漠化地区为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2001, 11(4): 90-93. |

| [3] |

胡琴, 陈为峰, 宋希亮, 等. 开垦年限对黄河三角洲盐碱地土壤质量的影响[J]. 土壤学报, 2020, 57(4): 824-833. |

| [4] |

Cates A M, Ruark M D, Hedtcke J L, et al. Long-term tillage, rotation and perennialization effects on particulate and aggregate soil organic matter[J]. Soil and Tillage Research, 2016, 155: 371-380. DOI:10.1016/j.still.2015.09.008 |

| [5] |

刘艳, 马茂华, 吴胜军, 等. 干湿交替下土壤团聚体稳定性研究进展与展望[J]. 土壤, 2018, 50(5): 853-865. |

| [6] |

童晨晖, 王辉, 谭帅, 等. 亚热带丘岗区经果林种植对红壤团聚体稳定性的影响[J]. 应用生态学报, 2022, 33(4): 1012-1020. |

| [7] |

邓华, 高明, 龙翼, 等. 生物炭和秸秆还田对紫色土旱坡地土壤团聚体与有机碳的影响[J]. 环境科学, 2021, 42(11): 5481-5490. |

| [8] |

陈山, 杨峰, 林杉, 等. 土地利用方式对红壤团聚体稳定性的影响[J]. 水土保持学报, 2012, 26(5): 211-216. |

| [9] |

韩新生, 马璠, 郭永忠, 等. 土地利用方式对表层土壤水稳性团聚体的影响[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(2): 114-120. |

| [10] |

庄庆威, 吴世新, 杨怡, 等. 近10年新疆不同程度盐渍化耕地的时空变化特征[J]. 中国科学院大学学报, 2021, 38(3): 341-349. |

| [11] |

陈红, 吴世新, 冯雪力. 近15年来新疆耕地开垦时空特征分析[J]. 干旱区资源与环境, 2010, 24(9): 16-21. |

| [12] |

刘可祥, 王勇辉. 艾比湖湿地不同植被覆盖下土壤碳蓄积对比分析[J]. 干旱地区农业研究, 2017, 35(6): 261-265. |

| [13] |

张雪妮, 吕光辉, 贡璐, 等. 新疆艾比湖湿地自然保护区不同土壤类型无机碳分布特征[J]. 中国沙漠, 2013, 33(4): 1084-1090. |

| [14] |

周驰, 何隆华, 杨娜. 人类活动和气候变化对艾比湖湖泊面积的影响[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2010, 30(2): 121-126. |

| [15] |

阿迪拉·阿布力米提, 王勇辉. 艾比湖湿地不同水淹条件下土壤养分变化研究[J]. 环境科学与技术, 2020, 43(2): 12-20. |

| [16] |

王勇辉, 何旭, 海米提·依米提. 艾比湖湿地土壤粒度特征分析[J]. 干旱地区农业研究, 2014, 32(6): 183-187. |

| [17] |

马璠. 黄土丘陵区土壤团聚体研究思考[M]. 宁夏 银川: 宁夏人民教育出版社, 2018.

|

| [18] |

丁俊男, 于少鹏, 史传奇, 等. 寒区湿地不同土地利用方式对土壤理化性质和团聚体稳定性的影响[J]. 生态学杂志, 2021, 40(11): 3543-3551. |

| [19] |

袁晓良, 李俊雅, 葛乐, 等. 不同土地利用方式对土壤团聚体稳定性及其导水率的影响[J]. 水土保持研究, 2020, 27(4): 67-71. |

| [20] |

蒋腊梅, 白桂芬, 吕光辉, 等. 不同管理模式对干旱区草原土壤团聚体稳定性及其理化性质的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2018, 36(4): 15-21. |

| [21] |

鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 3版.北京: 中国农业出版社, 2000.

|

| [22] |

孙文泰, 马明, 牛军强, 等. 陇东雨养苹果覆膜对土壤团聚体结构稳定性与细根分布的影响[J]. 生态学报, 2022, 42(4): 1582-1593. |

| [23] |

吴旭, 牛耀彬, 高照良, 等. 不同治理措施下高速公路堆积体土壤团聚体变化特征[J]. 水土保持研究, 2022, 29(3): 71-77. |

| [24] |

周纯亮, 吴明. 中亚热带四种森林土壤团聚体及其有机碳分布特征[J]. 土壤, 2011, 43(3): 406-410. |

| [25] |

黄晶, 孔亚丽, 徐青山, 等. 盐渍土壤特征及改良措施研究进展[J]. 土壤, 2022, 54(1): 18-23. |

| [26] |

Zhang Zengzhi, Li Liangjing. Grass-planting and film-spraying material based on hydrophobicity-modified soil particles in preventing soil hardening[J]. Procedia Engineering, 2012, 27: 482-489. |

| [27] |

惠超, 杨卫君, 宋世龙, 等. 生物炭施用对麦田土壤团聚体机械稳定性及春小麦产量的影响[J]. 土壤通报, 2022, 53(2): 349-355. |

| [28] |

张钦, 于恩江, 林海波, 等. 连续种植不同绿肥作物的土壤团聚体稳定性及可蚀性特征[J]. 水土保持研究, 2019, 26(2): 9-16. |

| [29] |

李浩, 李燕芳, 陈国栋, 等. 枣棉间作模式下不同种植间距对棉花产量和品质以及土壤微生物的影响[J]. 现代农业科技, 2021(15): 1-3. |

| [30] |

Zhang Bin, Horn R. Mechanisms of aggregate stabilization in ultisols from subtropical China[J]. Geoderma, 2001, 99(1/2): 123-145. |

| [31] |

白雪娟, 曾全超, 安韶山, 等. 子午岭人工林土壤微生物生物量及酶活性[J]. 应用生态学报, 2018, 29(8): 2695-2704. |

| [32] |

柴瑜, 李希来, 于金峰, 等. 有机肥施用量对黄河源不同坡向退化高寒草甸土壤团聚体及有机碳的影响[J]. 草地学报, 2022, 30(7): 1613-1620. |

| [33] |

Feng Haojie, Wang Shunyi, Gao Zideng, et al. Aggregate stability and organic carbon stock under different land uses integrally regulated by binding agents and chemical properties in saline-sodic soils[J]. Land Degradation & Development, 2021, 32(15): 4151-4161. |

| [34] |

周传艳, 陈训, 周国逸, 等. 不同土地利用方式及开垦时间对岩溶山区土壤养分空间分布的影响[J]. 应用与环境生物学报, 2011, 17(1): 63-68. |

| [35] |

Yeasmin S, Jahan E, Molla M A, et al. Effect of land use on organic carbon storage potential of soils with contrasting native organic matter content[J]. International Journal of Agronomy, 2020, 2020: 1-9. |

| [36] |

张少民, 白灯莎, 刘盛林, 等. 覆膜滴灌条件下土地开垦年限对土壤盐分、养分和硝态氮分布特征的影响[J]. 新疆农业科学, 2018, 55(11): 2060-2068. |

| [37] |

郭冉, 梁成华, 杜立宇, 等. 栽培年限对日光温室土壤团聚体有机碳含量与组分的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2013(5): 4-28. |

| [38] |

Okolo C C, Gebresamuel G, Zenebe A, et al. Accumulation of organic carbon in various soil aggregate sizes under different land use systems in a semi-arid environment[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2020, 297: 106924. |

| [39] |

Kätterer T, Bolinder M A, Andrén O, et al. Roots contribute more to refractory soil organic matter than above-ground crop residues, as revealed by a long-term field experiment[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2011, 141(1/2): 184-192. |

| [40] |

Sanford G R, Posner J L, Jackson R D, et al. Soil carbon lost from Mollisols of the North Central U.S.A. with 20 years of agricultural best management practices[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2012, 162: 68-76. |

2023, Vol. 43

2023, Vol. 43