2. 中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100;

3. 郑州大学 农学院, 河南 郑州 450001

2. Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources, Yangling, Shaanxi 712100, China;

3. School of Agricultural Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450001, China

土壤退化是全世界面临的主要环境问题之一,地球上大约有2.00×109 hm2的土壤资源受到土壤退化的影响。黄土高原被认为是世界上受土地退化影响最严重的地区之一,近50 a来,由于气候变化,植物蒸腾量增大,人为干扰加强等因素的长期影响,黄土高原土壤水分负平衡现象频发,土壤干燥现象加剧,出现了土壤干层现象[1]。土地退化限制了该地区社会经济的可持续发展,严重影响到生态安全和旱作农业的高质量发展。生物炭是生物有机材料在缺氧高温慢热解(<700 ℃)下生产的一类难溶、稳定、高度芳香化、富含碳素的固态物质[2],作为一种土壤改良剂,在提高土壤肥力、蓄水保水、增加作物产量方面起到了重要的作用[3-5],生物炭作为土壤改良剂的研究已成全球热点。目前,关于生物炭对土壤水分和持水性影响的研究较多,现有的研究结果表明生物炭可提高土壤的持水能力,生物炭的施加使土壤入渗率、饱和导水率、土壤持水能力和临界吸力存在显著提高[6-7]。然而,现有这些研究大多通过测定生物炭添加土壤的一些水分参数来说明生物炭添加对土壤蓄水和持水性等的影响,而缺乏生物炭添加土壤中水分变化、补给及消退过程长野外期监测试验,对生物炭添加土壤中水分变化对降雨的响应报道较少。

黄土高原降雨多集中在7—9月,且雨热同季,农作物生长需水也集中在雨季,但黄土高原土层厚,地下水位深,降雨几乎是土壤水的唯一补给途径。同时,该地区夏季降雨多为短历时的暴雨[8],暴雨过后可能是较长时间的干旱。生物炭能否改变黄绵土土壤水分补给消退过程,且协调土壤中的水、肥、气、热,从而提高该区域雨水资源利用率,还需要系统地研究。因此,本文试图通过对不同生物炭添加处理下黄绵土土壤水分动态变化进行长期监测,分析生物炭添加对雨季降雨入渗过程中水分补给—消退的机制和生物炭添加对土壤储水、保水性和黄土高原间歇性干旱的影响,为黄土高原地区科学使用生物炭进行土壤改良和确定生物炭的合理施用量提供基础支撑。

1 材料与方法 1.1 研究区概况研究区位于陕西延安市安塞区安塞水土保持综合试验站(108°51′44″—109°26′18″E,36°30′45″—37°19′31″N)。安塞区地处陕西省北部,黄土高原腹地,平均海拔1 371.9 m,属暖温带半湿润向半干旱过渡区,春季干旱多风,夏季炎热多雨,冬季干燥寒冷,年均无霜期160 d,年均气温8.8 ℃,年均降雨量500 mm,降雨主要集中在7—9月。研究区处于暖温带落叶阔叶林向干草原过渡的森林草原区,原始植被现已无存,以人工林草地为主,主要有刺槐(Robinia pseudoacacia)、柠条(Caragana intermedia)、沙棘(Hippophae rhamnoides)和紫花苜蓿(Medicago sativa)等,果树有苹果、杏、枣、核桃、山楂等,农作物以谷、糜、玉米、荞麦、马铃薯、豆类等为主。在土壤类型上处于黄绵土与沙黄土交错区,地带性土壤为黑垆土,绝大部分已流失,黄土母质广泛出露地表,主要为黄绵土。

1.2 试验布设本试验使用的生物炭来自陕西亿鑫生物能源科技开发有限公司,以苹果枝条为原料制备,通过筛分配置使得生物炭粒径组成与黄绵土的微团聚体组成相似。试验地在平坦的梯田上,小区长4 m,宽1.6 m,共5个,分别设置生物炭添加量为0% (B0,对照),1% (B1),2.5% (B2.5),4% (B4)和7% (B7)。各小区20 cm土层内添加生物炭,添加时多次翻耕保证其与土壤充分、均匀混合。所有小区始建于2017年5月,于7月10日完工,7月15日完成所有生物炭的添加。小区处于裸露休闲状态,植物生长期及时清除植物,每年年初4—6月份对所有小区进行翻耕,翻耕深度为20 cm,于2020年7—10月采集黄绵土土壤样本并进行各个指标的测定。相关土壤性质数据见表 1。

|

|

表 1 不同处理黄绵土土壤主要性质 Table 1 Main properties of loessial soil under different treatments |

采用多层一体式土壤水分温度测量系统(JDTS-01)对不同土层的土壤含水量进行动态监测,2019年11月在每个小区放置一台仪器,地下土壤每隔10 cm设置一个测点,分别测量0—10,10—20,20—30,30—40 cm土层的土壤含水量,测量记录间隔时间为0.5 h。本次研究以分析2020年雨季(7月1日至10月1日,共92 d)的监测数据为主。为检验该系统测量结果的准确性,使用烘干法[9]对2020年监测的数据进行校正,打钻测定4个土层的土壤含水量,2020年5—11月每月测定1次,共7次,每次测定时每个设置3个重复,得到两种方法测得的土壤体积含水量后采用回归分析方法进行校正,每台仪器的校正回归方程见表 2。

|

|

表 2 土壤含水量校正回归方程 Table 2 Corrected regression equation of soil moisture content |

中国科学院安塞水土保持综合试验站提供了2020年的降雨数据,此降雨数据采用S-RGA-M002翻斗式雨量计采集,测量精度为±1%。降雨数据显示2020年7月1日至10月1日共有38次降雨事件,总降雨量为465.8 mm,占全年降雨量的68.6%,其中小雨有29次,中雨6次,大雨2次,暴雨1次,分别占2020年7—9月总降雨次数的76.3%,15.8%,5.3%,2.6%,且8月4日到8月6日的1次降雨降水量为190.4 mm,属于百年一遇的强降雨过程。

1.5 数据处理土壤水分补给量是指降雨前后0—40 cm土层储水量的水分动态变化,计算公式如下[10-11]:

| $ \Delta \mathrm{SW}_b=\mathrm{SW}_{\max }-\mathrm{SW}_0 $ | (1) |

式中:ΔSWb为土壤水分的补给量(%); SWmax为雨后各土层土壤含水量最大值(%); SW0为降雨开始时的土壤含水量(%)。

土壤水分消退量是指系列降雨结束后到下次降雨开始前的水分动态变化,计算公式如下[12]:

| $\Delta \mathrm{SW}_x=\mathrm{SW}_{\max }-\mathrm{SW}_1 $ | (2) |

式中:ΔSWx为土壤水分消退量(%); SW1为下次降雨开始前的土壤含水量(%)。

使用Excel 2010和OriginPro2021软件对数据进行常规统计分析并绘图,使用SPSS 27进行双变量相关分析。

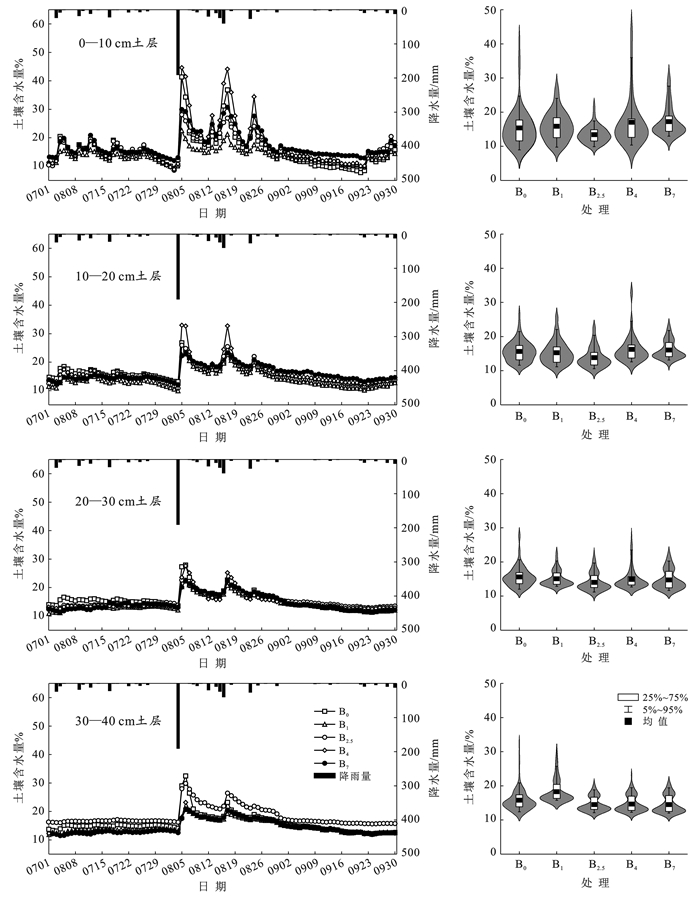

2 结果与分析 2.1 生物炭添加土壤剖面水分动态变化如图 1所示,不同处理下土壤水分随土层深度的变化存在明显差异。随土层深度增加,对照(B0)的平均含水量从15.36%微弱增加到15.8%;B1处理平均土壤含水率先降低后增加,在30—40 cm处最大(18.29%);B2.5处理随土层深度呈增加趋势,但其含水量与其他生物炭添加量相比在各深度都最小;B4和B7处理呈现降低的趋势,分别从17.05%和17.22%降低到14.68%和14.5%。不同处理之间各土层土壤含水量也存在差异。与不同生物炭添加量土壤相比,对照(B0)在0—10 cm的平均土壤含水量仅大于B2.5处理,在10—20 cm大于B1和B2.5处理,在20—30 cm最大,在30—40 cm仅低于B1处理。在0—20 cm土层中,降雨量较大时,B4处理的土壤含水量最高,雨量较小或未发生降雨的情况下,B7处理的土壤含水率最高;在20—30 cm土层中,对照(B0)的土壤含水量最高,而30—40 cm土层中,只有B1处理的土壤含水率明显高于B0,其余几个处理的土壤含水率都略低于B0且都相差不大。

|

图 1 生物炭添加处理下各土层土壤含水量的变化 Figure 1 Changes of soil water content in different soil layers under biochar addition treatment |

综合整个0—40 cm土层,土壤含水率月均值最大为B4处理,其次为B1,最小值出现在B2.5处理中。以上结果表明,在低生物炭含量(B1)增加了深层土壤水分,而高生物炭含量(B4和B7.5)增加了表层土壤水分,整体上生物炭添加能在一定程度上增加土壤水分含量,2.5%左右的生物炭添加量可能是影响土壤水分入渗和蒸发的拐点。

不同处理下各土层土壤水分对降雨量的响应存在差异。小雨条件下(6.6 mm)各处理仅有0—10 cm土层对降雨响应明显,其中B4处理涨幅最大,B7次之,B2.5最小。中雨条件下(11.4 mm)B0和B1处理的各土层土壤水分均增加,B2.5和B4处理只有0—10,10—20 cm土层土壤含水量增加,而B7处理仅有0—10 cm土层土壤含水量增加,说明在这种降雨下,对照和生物炭添加较少的处理,土壤水分能够快速下渗,生物炭添加量较高的处理,降雨入渗后土壤水分基本停留在0—20 cm。在大雨条件下(39.6 mm)所有处理各土层土壤含水量均发生了明显的变化,各土层水分增长更加均匀,水分增加不再集中于0—20 cm土层。而在大暴雨(190.4 mm)发生后,各土层的土壤水分含量涨幅巨大,B0处理各土层水分增长较为均匀,添加生物炭后,浅层土壤水分增长幅度更大,相比之下深层土壤增长更缓慢,随生物炭含量增加这种趋势更加明显。

2.2 生物炭添加对土壤水分补给和消退的影响分析图 2为每场降雨过程各小区不同土层的土壤水分补给情况。从图中可以明确发现,由于每次降雨量不同,水分补给量的离散程度非常大。降雨对各土层的水分补给随土层深度增大而逐渐减小,各土层的补给量均值分别为4.03%,1.74%,0.96%,0.75%。不同处理下各土层的补给量也存在差异,在0—20 cm土层,B4和B7处理每次降雨后的补给量大于B0处理,但在20—40 cm土层中,B0的补给量显著大于其他几个处理,说明添加一定量的生物炭后,降雨带来的水分补给能够很大程度上滞留在土壤耕层。总体来看,B4处理下土壤水分补给效果最好。由于降雨量不同造成的影响,各土层补给量均为强变异水平(124.7%≤Cv≤334.0%)。

|

图 2 生物炭处理下各土层土壤水分补给量的变化 Figure 2 Changes of soil water supplyment in different soil layers under biochar treatment |

图 3为每场降雨结束后各小区不同土层的土壤水分消退情况,发现水分消退量的变化趋势与水分补给量的变化趋势基本一致,随着生物炭添加量增大,水分消退量呈现先减小后增大的趋势,随着土层深度增加水分消退量逐渐减小。B4和B7处理的水分消退量在0—20 cm土层依然显著大于其他添加生物炭的处理,B2.5处理下水分补给量较小,消退量也较小。整体来看,0—20 cm土层中,添加生物炭的处理的水分消退更快,而在20—40 cm土层中,B0水分消退量更大,说明不添加生物炭的土壤在降雨后水分入渗的土层深度更深。B4处理的水分消退量最大,水分消退集中在0—30 cm土层,即多为土壤蒸发造成。各土层消退量均为强变异水平(124.7%≤Cv≤334.0%)。

|

图 3 生物炭处理下各土层土壤水分消退量的变化 Figure 3 Changes of soil water regression in different soil layers under biochar treatment |

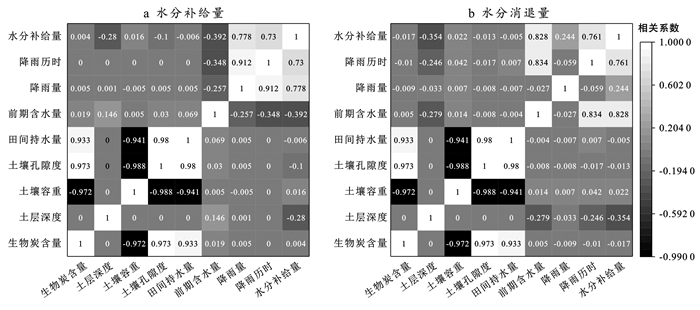

双变量相关分析探讨了不同处理下土壤水分补给和消退变化的影响因素,结果显示对水分补给量影响最大的因素均为降雨因素,如降雨量、降雨历时等,影响水分补给量的因素从强到弱依次为降雨量、降雨历时、前期含水量、土层深度、土壤容重、土壤孔隙度、田间持水量、生物炭含量,其中降雨量、降雨历时、前期含水量和土层深度呈极显著相关(p<0.01);影响水分消退量的因素从强到弱依次为水分补给量、最大含水量、土层深度、消退历时、土壤容重、生物炭含量、土壤孔隙度、田间持水量,其中水分补给量、降雨量、降雨历时、土层深度为极显著相关(p<0.01)。从图 4可以看出,生物炭加入土壤后,能使得土壤容重减小、孔隙度和田间持水量增大,且都为极显著相关(p<0.01),生物炭通过对土壤性质的影响间接影响土壤水分补给与消退过程,使土壤水分补给量增大、消退量减小。

|

图 4 水分补给量与水分消退量双变量相关分析 Figure 4 Bivariate correlation analysis of water supplyment and regression |

土壤入渗过程主要受到土壤水和土壤入渗能力的影响,土壤水是植物吸收水分的主要来源,而土壤水分的主要来源是大气降水和灌溉水[13],由于本研究的试验田未曾灌溉,土壤水分即全部来自于大气降水。水分入渗是水进入土壤并形成土壤水的过程,是降水、地表水、土壤水和地下水相互转化的重要环节[14]。而土壤入渗能力主要受土壤自身特性的影响,如土壤容重、质地、结构、前期含水量等。本研究中,不添加生物炭及添加少量生物炭的情况下,土壤水分分布情况为随土层深度增大土壤含水量缓慢增大;而在B4和B7处理下,呈现随土层深度增大含水量逐渐减少的趋势,这说明添加少量的生物炭时,土壤容重减小[15-16],孔隙度增大[17],土壤的通透性因此增加,导致土壤水分向更深层入渗。而根据李帅霖等[18]的研究结果,在生物炭用量高的情况下,会出现水分入渗能力降低的现象,主要原因是生物炭虽然增大了土壤孔隙度,但中孔隙总体积减小,小孔隙和大孔隙的总体积增大,可能导致有效孔隙的减小,水分运动通道趋于复杂,会限制水分入渗,这一结论也与我们的研究结果一致,即生物炭添加量大于4时,土壤水分在0—20 cm土层中得以更好地保留。因此高用量的生物炭可以改善耕层土壤的水分分布情况,减小水分向深层土壤入渗,使作物生长发育阶段能够更好地利用土壤水,从而达到缓解干旱的目的[19]。同时生物炭的添加,改变了土壤的颜色,进而改变的土壤的反射等特性,也可能导致土壤水分的变化,这方面还需进一步深入的研究。

3.2 生物炭对土壤水分补给的影响结合对土壤水分补给量的双因素分析,发现生物炭添加增大了土壤田间持水量,减小了土壤容重,都会引起土壤水分补给量的减小[20]。所以B1和B2.5处理的土壤水分补给量比对照(B0)有所减少,由于黄绵土有机质含量低,孔隙度高,土层软绵,土质疏松,透水性良好,施用生物炭后,土壤孔隙度增大,容重减小,促进了土壤水分入渗过程,造成一部分土壤水分向更深层入渗,所以水分补给量减小[21]。生物炭添加也增大了土壤孔隙度,会促进土壤水分入渗,减少浅层土壤的水分补给,但据李元元[22]研究发现生物炭添加到土壤中会降低土壤非毛管孔隙度,而非毛管孔隙是水分入渗的主要通道,也存在一些研究认为生物炭的细粒子可能会堵塞土壤孔隙从而使水的渗透率降低[23],可能会使土壤水分得以保留在耕层土壤中。所以当生物炭施用量增大后,在B4和B7处理下,更多粒径较小的生物炭可能会堵塞部分土壤孔隙,加之生物炭添加量增加,疏水性更为明显,导致水分入渗不畅,大部分能够滞留在0—40 cm土壤中,使得土壤水分补给量增大。所以本研究结果表明,生物炭添加能够微弱增大土壤水分补给量,生物炭添加量在大于4%(wt/wt)时,对土壤水分补给最有利。但本研究因为在雨季间断的连续降雨条件下,土壤含水率一直维持在较高水平,所以生物炭的影响作用表现比较微弱。

3.3 生物炭对土壤水分消退的影响土壤水分消退量为土层渗漏量与蒸散发量之和[24]。季志恒等[25]通过实测资料发现降雨发生后的一段时间,土壤水接近饱和,由于水分充分,这时的蒸散强度很大,土壤水分消退较快;当降雨停止以后,表层土壤中的水分逐渐减少,蒸散发向下层土壤延伸扩散,强度也逐渐减弱,但表层土壤水分的蒸散发随时都在进行,使土壤由湿润变为干燥。在本研究结果中也可以发现,表层土壤的水分消退量一直保持在比较高的水平,由于生物炭加入土壤后会使土壤颜色变深,因此会在一定程度上提高土壤的吸热性能[26],促进土壤蒸发现象加剧,增大0—10 cm土层的土壤水分消退量。决定水分渗漏的主导因素是土壤的透水性,土壤的团粒结构、机械组成、孔隙度大小、密实程度等都直接影响土壤的透水性,土壤质地越黏重透水性越弱,渗漏量越小,反之土壤越是沙质化透水性越强,渗漏量越大[27]。高海英等[17]认为,随着生物炭用量的增大,土壤水分渗透率逐渐减小,饱和含水量、毛管持水量逐渐增大,对于质地较轻的土壤,会降低土壤的通透性,抑制土壤水分入渗,所以生物炭能够在一定程度上降低黄绵土的通透性,减小水分渗漏,因此可以抑制10—40 cm土层的水分消退现象。以上几种改变的综合效应导致生物炭添加降低了0—40 cm土层的水分消退量,所以生物炭添加有利于耕层土壤水分的保持。

由于本试验只针对2020年雨季的土壤水分变化情况进行了分析,为确定生物炭在旱季及其他年份雨季的影响作用,以及生物炭对更深层次土壤水分变化的影响,还需要进一步的试验加以分析验证。

4 结论黄土高原地区由于降水量少、植物蒸腾量大、降水集中且多暴雨等原因,水土流失和干旱并存,分析生物炭添加后土壤水分补给、消退及储存过程等在雨季的动态变化,对于提高降水资源的利用率和合理施用生物炭进行土壤改良都具有重要意义。本研究基于不同生物炭添加处理的土壤水分长期监测,得到以下结论。

(1) 生物炭添加显著影响各土层的水分分布情况。不添加生物炭时,降雨后水分能够快速下渗,而生物炭添加量较高的土层能够使降雨后的土壤水分下渗速度变慢,浅层土壤水分增长幅度较大,深层土壤水分增长幅度相比减慢,随生物炭含量增大这种趋势更加明显。

(2) 生物炭对土壤水分补给过程存在一定的促进作用,主要借助于对土壤性质的改变,即增大了土壤总孔隙度,减小了土壤容重,增大了土壤田间持水量。在这些因素的共同作用下,土壤水分补给量随生物炭施用量的增加呈先下降后上升的趋势,在0—20 cm土层中,4%添加量处理下的水分补给量与对照相比增大了23.6%,7%添加量增大了3.3%。因此本研究认为生物炭施用量大于4%时对土壤水分补给的促进作用更为显著。

(3) 生物炭添加会提高土壤蒸散发量,减小土层渗漏量,综合来看降低了20—40 cm土层土壤水分消退量,4%添加量和7%添加量处理下水分消退量分别减少了24.6%和25.4%。因生物炭作为土壤改良剂可以增加土壤水分补给量,降低消退量,从而增大了0—40 cm土层的储水量,有利于作物生长发育。

| [1] |

邵明安, 贾小旭, 王云强, 等. 黄土高原土壤干层研究进展与展望[J]. 地球科学进展, 2016, 31(1): 14-22. |

| [2] |

Lehmann J, Joseph S. Biochar for Environmental Management: Science, Technology and Implementation[M]. Routledge, 2015.

|

| [3] |

Chan K Y, Van Zwieten L, Meszaros I, et al. Agronomic values of greenwaste biochar as a soil amendment[J]. Soil Research, 2007, 45(8): 629. DOI:10.1071/SR07109 |

| [4] |

Karami N, Clemente R, Moreno-Jiménez E, et al. Efficiency of green waste compost and biochar soil amendments for reducing lead and copper mobility and uptake to ryegrass[J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 191(1/2/3): 41-48. |

| [5] |

Blanco-Canqui H. Biochar and soil physical properties[J]. Soil Science Society of America Journal, 2017, 81(4): 687-711. DOI:10.2136/sssaj2017.01.0017 |

| [6] |

Yi Susan, Chang N Y, Imhoff P T. Predicting water retention of biochar-amended soil from independent measurements of biochar and soil properties[J]. Advances in Water Resources, 2020, 142: 103638. DOI:10.1016/j.advwatres.2020.103638 |

| [7] |

王艳阳, 魏永霞, 孙继鹏, 等. 不同生物炭施加量的土壤水分入渗及其分布特性[J]. 农业工程学报, 2016, 32(8): 113-119. |

| [8] |

王麒翔, 范晓辉, 王孟本. 近50年黄土高原地区降水时空变化特征[J]. 生态学报, 2011, 31(19): 5512-5523. |

| [9] |

伍永秋, 刘宝元, Erikvanden E, 等. 黄土高原土壤水分的自动监测: TDR系统及其应用[J]. 水土保持学报, 2001, 15(2): 108-111. |

| [10] |

吴奇凡. 黄土高原陆地水储量变化归因分析及区域尺度地下水补给[D]. 陕西杨凌: 西北农林科技大学, 2019.

|

| [11] |

杨磊, 张涵丹, 陈利顶. 黄土宽梁缓坡丘陵区次降雨对土壤水分补给效率与阈值研究[J]. 中国科学: 地球科学, 2018, 48(4): 457-466. |

| [12] |

王柏, 孙艳玲, 于艳梅. 玉米滴灌水肥一体化条件下土壤水分迁移规律试验研究[J]. 水利科学与寒区工程, 2019, 2(6): 21-26. |

| [13] |

雷志栋, 胡和平, 杨诗秀. 土壤水研究进展与评述[J]. 水科学进展, 1999, 10(3): 311-318. |

| [14] |

赵西宁, 吴发启. 土壤水分入渗的研究进展和评述[J]. 西北林学院学报, 2004, 19(1): 42-45. |

| [15] |

De Almeida W S, Panachuki E, de Oliveira P T S, et al. Effect of soil tillage and vegetal cover on soil water infiltration[J]. Soil and Tillage Research, 2018, 175: 130-138. |

| [16] |

潘云, 吕殿青. 土壤容重对土壤水分入渗特性影响研究[J]. 灌溉排水学报, 2009, 28(2): 59-61. |

| [17] |

高海英, 何绪生, 耿增超, 等. 生物炭及炭基氮肥对土壤持水性能影响的研究[J]. 中国农学通报, 2011, 27(24): 207-213. |

| [18] |

李帅霖, 王霞, 王朔, 等. 生物炭施用方式及用量对土壤水分入渗与蒸发的影响[J]. 农业工程学报, 2016, 32(14): 135-144. |

| [19] |

房彬, 李心清, 赵斌, 等. 生物炭对旱作农田土壤理化性质及作物产量的影响[J]. 生态环境学报, 2014, 23(8): 1292-1297. |

| [20] |

李卓, 吴普特, 冯浩, 等. 容重对土壤水分入渗能力影响模拟试验[J]. 农业工程学报, 2009, 25(6): 40-45. |

| [21] |

Zhou H, Fang H, Zhang Q, et al. Biochar enhances soil hydraulic function but not soil aggregation in a sandy loam[J]. European Journal of Soil Science, 2019, 70(2): 291-300. |

| [22] |

李元元. 生物炭添加对黄绵土坡面土壤侵蚀的影响及机制研究[D]. 陕西杨凌: 西北农林科技大学, 2021.

|

| [23] |

Kookana R S, Sarmah A K, Van Zwieten L, et al. Biochar application to soil[M]. Amsterdam: Elsevier, 2011: 103-143.

|

| [24] |

朱志龙. 土壤水分消退规律分析[J]. 水文, 1994, 14(4): 36-39. |

| [25] |

季志恒, 樊福来. 土壤水消退的时空变化规律分析[J]. 水文, 2003, 23(1): 23-27. |

| [26] |

Laird D A, Brown R C, Amonette J E, et al. Review of the pyrolysis platform for coproducing bio-oil and biochar[J]. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 2009, 3(5): 547-562. |

| [27] |

陈新均, 王学全, 卢琦, 等. 季节性河道土壤水分及其渗漏特征初探[J]. 干旱区研究, 2020, 37(1): 97-104. |

2023, Vol. 43

2023, Vol. 43