2. 中国水利水电科学研究院 水利部水土保持生态工程技术研究中心, 北京 100048;

3. 北京林业大学 水土保持学院, 北京 100083

2. Research Center on Soil and Water Conservation of the Ministry of Water Resources, China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Beijing 100048, China;

3. College of Soil and Water Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China

东北黑土区是世界四大黑土区之一,是中国重要的商品粮基地和生态屏障。由于高强度且重用轻养的垦殖开发,东北黑土区已面临严重水土流失问题,黑土层变薄、肥力下降,威胁到黑土资源的可持续利用和国家粮食安全[1]。新中国成立70 a来,全国水土流失综合防治取得显著成效,水土流失面积实现了由“增”到“减”的历史性转变[2]。东北黑土区的水土流失治理起步较晚,2003年起开展了国家水土流失综合治理试点工程,之后相继启动实施了3期国家农业综合开发东北黑土区水土流失重点治理工程、东北黑土区侵蚀沟综合治理工程,分别以坡面和沟道为重点进行治理,2017年国家又启动了东北黑土区侵蚀沟治理专项工程[3],取得了明显成效。经过近20 a的探索,东北黑土区的国家水土保持重点工程总体形成了较为完善的技术与管理体系[4-7],在黑土地保护中发挥了重要示范引领作用。

坡耕地和侵蚀沟水土流失防治是东北黑土区水土保持重点工程的主要对象,也是破解黑土地“变薄”“变瘦”“变少”问题的关键[8-12]。“十四五”期间,国家拟在黑土区范围内的内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江实施耕地保护面积6.70×104 km2,治理长度大于100 m的大中型侵蚀沟7 000条[13]。随着国家水土保持重点工程建设规模的扩大,工程质量和成效得到更多关注。水土保持措施保存率是重点工程验收或后续评估时的措施有效保存面积与最初实施的措施面积的比值,一定程度上反映水土保持措施对项目区自然社会条件的适宜程度,不仅直接决定措施水土保持功能,也间接反映水土保持措施的质量优劣,同时也是水土保持措施减水减沙效益评价的基础指标和水土保持规划制定的重要依据[14-20]。3S技术和无人机技术的应用,为水土保持重点工程的措施核查提供了高效、便捷的手段,配合遥感影像可快速、准确获取措施类型、数量和质量[21-23]。

目前,水利部水土保持监测中心、水利部松辽水利委员会、沈阳农业大学等单位针对东北黑土区的国家水土保持重点工程保存情况进行过多次评估,但相关成果未见报道。为此,本研究以该区国家水土保持重点工程为对象,基于高分遥感、无人机、移动终端等技术手段,通过定位调查及实地复核,以图斑为单元,定量评估水土保持措施保存情况。在此基础上,分析不同坡面和沟道措施类别在不同地区间的保存情况,总结不同措施的实施运行现状,并进行措施优选和问题诊断,最终给出相应的提质增效建议,以期为更加科学高效实施东北黑土区国家水土保持重点工程建设和促进黑土地保护提供有益参考。

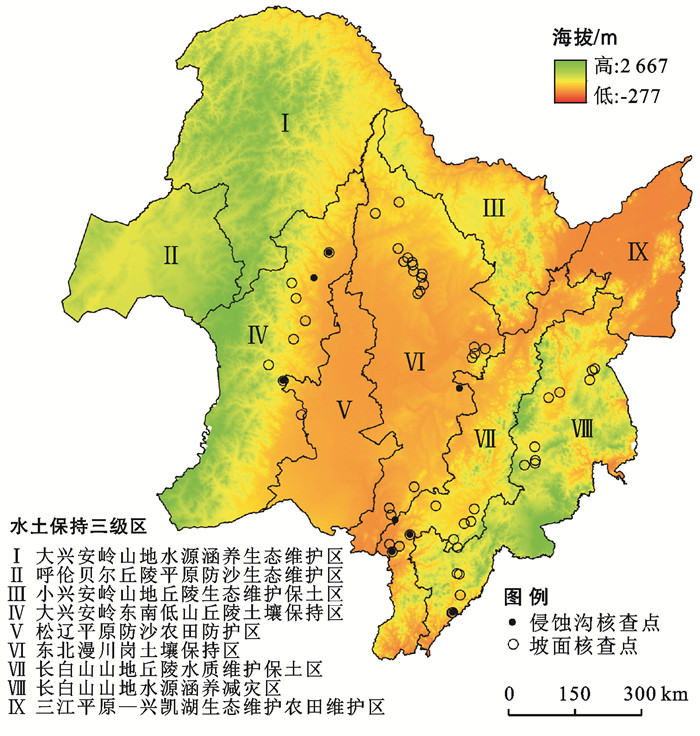

1 研究区概况东北黑土区位于松辽流域,主要分布在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古4省(区)的244个县(市、区、旗),总面积1.09×106 km2,占松辽流域总土地面积的88%,包含9个国家水土保持三级分区(图 1)。

|

图 1 东北黑土区水土保持概况和抽样点分布 Figure 1 Overview of soil and water conservation and distribution of sampling points in black soil region of Northeast China |

东北黑土区内耕地面积占其国土面积的1/3,以长缓地形为主,坡长一般为500~2 000 m,小于3°的耕地分别占耕地总面积的80%以上[1]。该区属于寒温带气候,气候干燥寒冷,降雨集中多以暴雨形式出现,7—9月的降雨量占年降水量的70%左右[9]。特殊的地理环境特征决定了其坡面土壤侵蚀受降雨、风力、冻融和融雪径流等多种外营力的复合影响,虽然开垦时间不长,但土壤侵蚀造成的土地退化已非常严重。根据2020年全国水土流失动态监测结果,全区水土流失面积2.16×105 km2,分布百米以上的侵蚀沟2.90×105余条[21-22]。相比开垦初期,黑土层厚度和有机质含量整体减半[24],部分黑土剥蚀殆尽,侵蚀沟道切割耕地也日益严重,直接威胁国家粮食安全和生态安全。

2 数据来源与研究方法2019年3—7月在东北黑土区开展了国家水土保持重点工程核查评估工作。评估工作组按照确定的小流域及图斑号,采取遥感影像解译、无人机航拍与现场核查的“空天地”一体化调查方式开展资料搜集和数据整理工作。对照批复的实施方案和工程竣工图,现场复核坡面和沟道治理措施保存及效益情况,根据措施有效保存面积和设计面积对每种措施的保存率进行测算,最后进行汇总分析,从措施适用性、后期管护等方面提出应对策略。

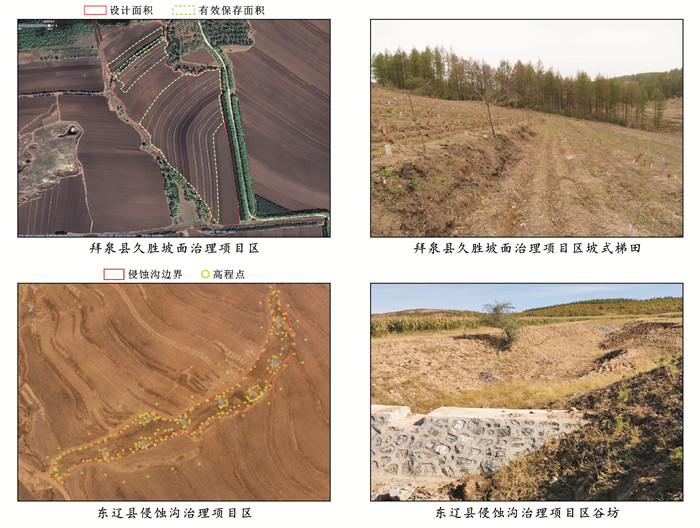

综合项目类型、分布及其典型性等因素,按项目县各项措施20%比例随机抽核,其中2017—2018年实施的侵蚀沟治理项目逐条逐项措施复核(图 2)。最终,共抽核国家水土保持重点工程项目50个(图 1),分布于60个小流域(项目区),共涉及措施图斑507个。坡面治理工程主要抽核了改垄、水平梯田、坡式梯田、地埂植物带、林草措施、封禁治理、经果林、整地工程等11种措施,分布于52个小流域,涉及图斑325个,占总图斑数量的64.7%;沟道治理工程主要抽核了谷坊、沟头防护、沟底插柳、削坡、秸秆填沟、石笼、植物措施等16种治沟措施,分布于8个小流域(项目区),涉及侵蚀沟32条,累计抽核措施数量为182个,占总图斑数量的35.3%。

|

图 2 东北黑土区水土保持措施抽核图斑和现场 Figure 2 Survey map spots and sites of soil and water conservation measures in black soil region of Northeast China |

抽核的325个坡面治理工程图斑,涉及11种治理措施,措施平均保存率56.51%。不同措施间,改垄、整地和经果林保存率较高,均达70%以上,尤其整地措施全部保存完好(图 3)。东北黑土区地形长缓,普遍采用机械化耕作,适用性好且后期管护容易的坡面治理措施相对保存持久。整地工程是为了实现坡面林草植被的恢复与重建,以蓄水保土为目标实施的水平沟、水平阶、鱼鳞坑等水土保持工程措施,该类措施建设投入较高,质量和效益稳定且后期易于管理维护,所以相对能够持久保存。改垄是东北黑土区坡耕地治理最常见的耕作措施,通过改变微地形,拦截径流,控制侵蚀[25-26]。垄耕总体不影响长缓地形的机械化耕作需要,不额外占用耕地,基本不增加投入,且在一定程度上可促进增产,是兼顾生产需求的生态和经济双赢措施。

|

图 3 东北黑土区坡面治理措施保存率 Figure 3 Preservation rate of slope treatment measures in black soil region of Northeast China |

广义上,经果林属于植物措施,但其保存率(80.00%)远高于其他植物措施(64.52%)。林草成活率是影响植物措施保存率的重要因素,灌木林、水土保持林、退耕还草等措施因经济效益较低,往往缺乏管护,而经果林则因经济效益驱动普遍会得到农户的主动维护,因此具有更高林木成活率和措施保存率。后续应加强东北黑土区植物措施适宜性分析,筛选适宜当地自然气候条件的树草品种,同时关注植物措施损毁原因以及后期管护存在的不足,提出针对性优化方案,以提高水土保持林等措施成活率和保存率。

值得注意的是,水平梯田、坡式梯田和地埂植物带3种主要措施的保存率不足60%,尤其地埂植物带的保存率仅32.30%。水土保持措施占地及其与机械化生产的适应问题一直是东北黑土区水土保持措施应用面临的挑战。梯田和地埂植物带布设后,都会直接改变坡面地形,截短坡长,不仅减少了可耕作的土地面积,也对机械化作业带来一定障碍。此外,由于东北黑土区坡耕地内往往缺乏径流排导设置,春季融雪和夏季暴雨过程中,因长缓地形的上坡汇流的集中冲刷容易导致横向拦截措施发生损毁。未来应探索梯田和地埂植物带水土保持功能和综合效益的优化提升技术,并研究扰动小、占地少、适机耕的生态节地型新措施,提高水土保持措施对现代化农业的适宜性。

3.1.2 坡面治理措施保存率区域分异东北黑土区地域广阔,自然和社会条件存在分异,为此按水土保持三级分区进一步分析措施保存情况。结果显示,不同区域间的措施保存率差异明显。调查的坡面措施分布于4个三级区,其中大兴安岭东南低山丘陵土壤保持区的措施整体保存率较高,达79.16%;东北漫川漫岗土壤保持区最低,仅46.98%;长白山山地水源涵养减灾区和长白山山地丘陵水质维护保土区居中,分别为56.63%和59.71%(表 1)。

|

|

表 1 东北黑土区水土保持三级分区坡面治理措施保存率 Table 1 Preservation rate of slope treatment measures in third-grade regions of soil and water conservation in black soil region of Northeast China |

在大兴安岭东南低山丘陵土壤保持区,各种措施的平均保存率明显高于其他区域,且不同措施间的保存率也存在明显的区域分异。虽然整个东北黑土区的水平梯田、坡式梯田和地埂植物带保存率均不足60%,但该区3种措施的保存率分别高达95.00%,82.41%,73.95%。这在一定程度上说明这些措施在该区的适用性和后期管护情况较好。此外,改垄和封禁治理的保存率也达到86.18%和79.89%,优于对应措施在整个东北黑土区的平均保存情况。

在东北漫川漫岗土壤保持区,各类措施整体保存率最低,其中水平梯田、坡式梯田、地埂植物带的保存率分别仅19.03%,35.31%,19.80%;改垄和封禁治理的保存率虽达到72.90%和70.00%,但仍低于东北黑土区的平均水平。总体上,大规模、机械化的农业耕作,对水土保持措施的实施和保存带来较大挑战,需要对传统措施进行优化提升,探索适宜东北长缓地形的农田水土保持新措施和新技术。

在长白山山地丘陵水质维护保土区,除改垄、整地工程和林草措施的保存率分别达80.45%,100%和100%外,其余措施的整体保存率均偏低,其中坡式梯田的保存率仅12.97%。在长白山山地水源涵养减灾区,改垄和水平梯田的保存率明显高于东北黑土区平均水平,分别达90.83%和90.29%,坡式梯田和地埂植物带的保存率则相对偏低,分别为36.17%和14.80%,经果林和林草措施的保存率也基本在50%以下。总体上,在长白山山地丘陵区,改垄和水平梯田措施适用现状较好,而其他措施则普遍存在不确定性,尤其坡式梯田和地埂植物带需要改良设计和加强管护,以提升措施的适宜性和保存情况。

水土保持措施保存率除与区域自然和社会条件密切相关外,后期管护也是重要影响因素,在相关措施保存率较高的区域调研管护经验,可为其他区域提供借鉴。为此,今后可在大兴安岭东南低山丘陵土壤保持区和长白山山地水源涵养减灾区针对水平梯田、在大兴安岭东南低山丘陵土壤保持区针对坡式梯田和地埂植物带、在长白山山地水源涵养减灾区针对改垄、在长白山山地丘陵水质维护保土区针对林草措施和整地工程等,开展专题调查,总结经验,指导其他区域优化相关措施的实施与管理。

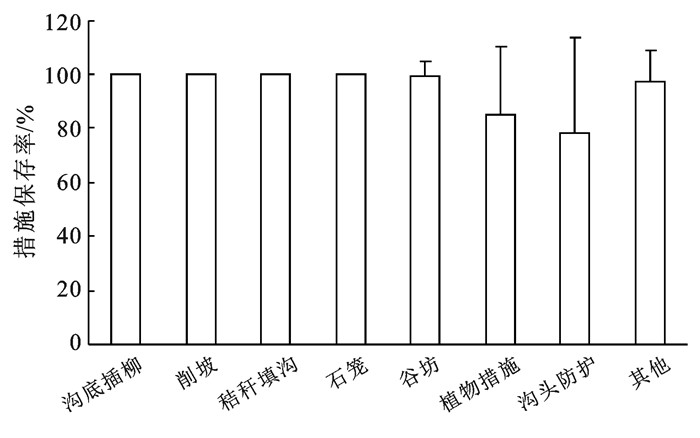

3.2 侵蚀沟治理措施保存率分析 3.2.1 侵蚀沟治理措施保存率类别差异东北黑土区侵蚀沟治理措施的整体保存率为95.00%,明显高于坡面措施,但不同治沟措施间也存在差异。结果显示,削坡、石笼、沟底插柳、秸秆填沟4种措施的保存率为100%,谷坊的平均保存率为99.30%,说明这5种治沟措施稳定性和适宜性俱佳。治沟的植物措施通常是在沟内按一定密度栽植乔、灌树种,平均保存率为85.34%,林木种类的适宜性和后期管护水平都会直接影响林木成活率(图 4)。

|

图 4 东北黑土区侵蚀沟治理措施保存率 Figure 4 Preservation rate of gully treatment measures in black soil region of Northeast China |

坡面径流多从沟头汇入侵蚀沟,造成溯源侵蚀,沟头防护措施主要用来拦截或阻断坡面径流进入沟道,从而控制沟头前进。调查结果显示,沟头防护在各类治沟措施中的保存率最低,仅为78.20%,说明沟头是侵蚀沟治理的重点和难点部位,应重点加强相关措施的改进研发和后期管护投入。

3.2.2 侵蚀沟治理措施保存率区域分异调查的侵蚀沟治理措施分布在4个水土保持三级分区,其中长白山山地水源涵养减灾区、东北漫川漫岗土壤保持区、长白山山地丘陵水质维护保土区的治沟措施整体保存率均在95%以上,基本完好保存;大兴安岭东南低山丘陵土壤保持区的保存率则相较低,也达到了90.83%(表 2)。

|

|

表 2 东北黑土区水土保持三级分区侵蚀沟治理措施保存率 Table 2 Preservation rate of gully treatment measures in third-grade regions of soil and water conservation in black soil region of Northeast China |

在大兴安岭东南低山丘陵土壤保持区,共抽核9条侵蚀沟,涉及4类治沟措施。其中,植物措施全部保存完好,谷坊保存率为98.04%,沟头防护措施保存率较低,仅为77.50%。此外,沟头防护措施保存率标准差达到40.23%,在自然和社会条件基本一致的相同三级分区内,这种差异可能主要因后期管护不同所致。总体上,该区侵蚀沟治理的植物措施运用和维护良好,沟头防护措施的质量和管护需要重点关注提升。

在长白山山地丘陵水质维护保土区,共抽核12条侵蚀沟,涉及8类治沟措施。其中,谷坊、削坡、石笼、沟底插柳、秸秆填沟的保存率均达100%,说明这5种措施在该区较为适宜;沟头防护和植物措施的保存率在不同三级分区间最低,分别为75.00%和59.69%,说明这两种措施在该区的适用性相对较差。总体上,该区治沟措施整体保存状况较好,今后可重点开展谷坊、削坡、石笼、沟底插柳、秸秆填沟等措施实施的经验总结和推广,并加强沟头防护和植物治沟措施的优化提升。

4 结论与建议东北黑土区水土保持重点工程中治沟措施保存情况明显优于坡面措施,平均保存率分别为95.00%和56.51%。坡面措施保存率存在明显的类别和区域分异,生态节地型措施的保存率相对较高,其中改垄、整地和经果林等措施保存较好,水平梯田、坡式梯田和地埂植物带的保存率不足60%,相同措施在各三级分区的保存情况普遍差异明显。侵蚀沟治理措施普遍保存完好,但个别措施(沟头防护和植物措施)在部分地区也存在提质增效和加强管护的空间。

针对上述结论,提出如下建议:①加强现有措施优化,完善管护制度,落实管护责任,加大管护投资,开展适应现代农业的农田水土保持新措施研发,探索建设黑土地水土保持技术中试基地,为新技术落地检验和应用推广提供平台。②加强梯田等传统措施改良、高效地埂植物优选及管护,完善坡面径流蓄、排、导措施体系,研发生态节地型坡耕地水土保持措施及优化配置,保障黑土地用养结合、永续利用。③加强沟头防护和植物措施的管护,并重点加强沟头等侵蚀沟防治重点和难点部位的措施改进和研发。④结合智慧水土保持建设,定期开展重点工程“天空地一体化”成效评估,对标黑土地保护和乡村振兴等国家战略,加强水土保持措施适宜性评价,形成分区分类措施推荐名录,提升精准治理水平;对标水土保持示范创建,打造不同类型重点工程样本,发挥以点带面的辐射引领作用。

| [1] |

刘宝元, 张甘霖, 谢云, 等. 东北黑土区和东北典型黑土区的范围与划界[J]. 科学通报, 2021, 66(1): 96-106. |

| [2] |

Department of Soil and Water Conservation of Ministry of Water Resources. 水土保持70年[J]. 中国水土保持, 2019(10): 3-7. |

| [3] |

张晟旻, 李浩. 东北黑土区的侵蚀沟治理措施与模式[J]. 水土保持通报, 2020, 40(3): 221-227. |

| [4] |

张兴义, 刘晓冰. 东北黑土区沟道侵蚀现状及其防治对策[J]. 农业工程学报, 2021, 37(3): 320-326. |

| [5] |

郭孟洁, 李建业, 李健宇, 等. 实施16年保护性耕作下黑土土壤结构功能变化特征[J]. 农业工程学报, 2021, 37(22): 108-118. |

| [6] |

张兴义, 刘晓冰. 中国黑土研究的热点问题及水土流失防治对策[J]. 水土保持通报, 2020, 40(4): 340-344. |

| [7] |

温磊磊, 王教河, 任明, 等. 东北黑土区水土流失综合治理成效[J]. 中国水土保持, 2021, 471(6): 4-7. |

| [8] |

秦伟, 殷哲, 曹文洪, 等. 东北黑土区侵蚀沟系统防治现状与未来[J]. 泥沙研究, 2021, 46(3): 72-80. |

| [9] |

刘卉芳, 单志杰, 秦伟, 等. 东北黑土区水土流失治理技术与模式研究评述[J]. 泥沙研究, 2020, 45(4): 74-80. |

| [10] |

张瑜, 徐子棋, 杨献坤, 等. 吉林省山地丘陵区典型坡面水土保持措施适宜性研究[J]. 森林工程, 2021, 37(6): 25-33. |

| [11] |

张瑜, 徐子棋, 徐长林, 等. 黑土低山丘陵区水平梯田地力提升措施对土壤质量和玉米产量的影响[J]. 水土保持通报, 2022, 42(6): 190-196, 222. |

| [12] |

杨庆楠, 徐金忠, 李志飞, 等. 典型黑土区陡坡植草水土流失防治效果研究[J]. 水土保持通报, 2019, 39(6): 117-123. |

| [13] |

农业农村部, 国家发展和改革委员会, 财政部, 等. 国家黑土地保护工程实施方案(2021—2025年)[R], 北京, 2021.

|

| [14] |

喻权刚. 黄河流域四大水土保持重点治理区治理措施保存率的分析评价[J]. 水土保持通报, 1995, 15(1): 1-7. |

| [15] |

代富强. 水土保持技术的适宜性评价[J]. 江苏农业科学, 2014, 42(12): 8-12. |

| [16] |

冉大川. 黄河中游水土保持措施的减水减沙作用研究[J]. 资源科学, 2006, 28(1): 93-100. |

| [17] |

许炯心. 黄土高原水土保持有效性研究[J]. 水土保持学报, 2001, 15(1): 105-109. |

| [18] |

罗梦琦, 段倩, 姜雅琼, 等. 基于图斑精细化管理的国家水土保持重点工程治理效果评估[J]. 浙江农林大学学报, 2021, 38(1): 165-172. |

| [19] |

王海燕, 丛佩娟, 袁普金, 等. 国家水土保持重点工程效益综合评价模型研究[J]. 水土保持通报, 2021, 41(6): 119-126. |

| [20] |

杨路明, 胡红. 水土保持重点工程实施效果评估实践分析[J]. 海河水利, 2020, 225(5): 7-10. |

| [21] |

庞毅. 无人机测量技术在新疆水土保持重点工程核查中的应用[J]. 中国水土保持, 2020(7): 65-66. |

| [22] |

屈创, 董亚维, 王略, 等. 国家水土保持重点工程信息化监管实施效果评估[J]. 中国水土保持, 2019(8): 62-65. |

| [23] |

李镇, 秦伟, 齐志国, 等. 东北漫川漫岗和山地丘陵黑土区侵蚀沟形态特征遥感分析[J]. 农业工程学报, 2019, 35(14): 133-140. |

| [24] |

中国科学院. 东北黑土地白皮书(2020)[R], 北京, 2021.

|

| [25] |

包昂, 范昊明, 许秀泉, 等. 东北半干旱区不同耕作方式下的侵蚀性降雨标准比较[J]. 土壤通报, 2022, 53(1): 81-88. |

| [26] |

牟廷森, 沈海鸥, 贺云锋, 等. 黑土区垄作方式对坡耕地土壤侵蚀的调控效果[J]. 水土保持通报, 2022, 42(2): 22-30. |

2023, Vol. 43

2023, Vol. 43

温磊磊(1985—), 男(汉族), 河北省邢台市人, 博士, 工程师,主要从事水土保持监督管理等相关工作。Email:

温磊磊(1985—), 男(汉族), 河北省邢台市人, 博士, 工程师,主要从事水土保持监督管理等相关工作。Email: