2. 深圳龙岗区重点区域规划建设管理署, 广东 深圳 518116

2. Key Area Planning Construction and Management Bureau of Longgang, Guangdong, Shenzhen 518116, China

改革开放至今,大量人口、资源涌向城市促进了国民经济的快速发展。城市建成区面积也由1981年的7 438 km2扩张到2020年的60 721.32 km2,但数量与规模的扩大并不代表着效率的提升[1]。这一过程伴随着两大问题:一是城市用地向外扩张导致大量农地非农化,不仅造成大量城市土地闲置浪费,也对耕地保护及国家粮食安全造成威胁[2];二是污染问题愈发严峻,生态环境破坏严重,弱化了经济发展质量,影响到人民对美好生活的向往[3]。联合国开发计划署公布的《2020年全球人类发展指数》中国排在第85位;《2020年全球环境绩效指数》显示,在将近200个国家之中,中国位于第120名,这综合反映出中国经济发展对环境带来了巨大的压力。在此背景下,推行城市土地绿色利用,提高其绿色利用效率,对实现经济高质量发展、社会公平稳定、生态环境保护等多维一体的高质量发展意义重大。

已有文献围绕土地绿色利用效率评价与影响因素探索方面开展了大量研究,并形成了丰富的理论成果。在效率评价方面,学者一开始多以经济产出最大化为导向,认为效率直观体现在单位土地面积产出的增加[4-5]。随着研究的深入,一些学者对地均生态服务价值进行了探讨,因此将土地利用中的生态负效应纳入评价体系内,这也成为城市土地绿色利用效率评价的雏形[6-7]。此后,学者们进一步认为土地绿色利用效率是城市发展中经济、社会、环境因素的综合考量,并形成更加全面的评价体系[8-9]。在影响因素探究方面,通过对包含全国、地区、省、市等研究尺度下城市土地绿色利用效率的高低与分异,从地理环境、发展阶段、产业结构、政策制度、技术创新等方面探讨其形成原因,并针对性地提出政策建议[10-13]。过去的土地绿色利用效率研究更多地关心其对经济增长与环境保护的影响,却忽略生态文明的建设内容,这虽然在一定程度上指导了社会生产实践,但没有将绿色效率研究与高质量发展相融合,未能形成高质量发展视角下的城市土地绿色利用效率的测度体系与提升策略。高质量发展理念最早体现在生态风险研究之中[14],学者针对由人类活动而产生的环境污染、灾害频发展开了大量定量研究,但这也仅仅考虑人类发展带来的生态破坏问题[15-17]。在此基础上发展而来的“生态效率”虽兼顾了经济发展与资源环境,更加契合了绿色理念的要求,但缺少对社会维度的考究。高质量发展是中国今后发展的目标,是未来“经济—社会—生态”协调发展的必然选择和解决现实困境的重要手段[18-19]。如今,高质量发展理念体现到了社会发展的方方面面,如经济高质量发展、产业高质量发展、技术高质量发展等[20-22]。仅关心经济维度,忽略社会、生态等其他维度,这显然不符合时代要求。

江苏省位于长江三角洲地区,地理位置优越,自然资源种类和数量丰富。经济总量位居全国第二,综合发展水平与人均GDP均居全国第一。早在2014年,其下辖的13个市均进入全国百强市。但早期由于过度追求经济发展,忽视了对社会公平、生态环境的关注,导致区域间的发展不平衡,环境污染问题也十分严重。基于此,本文以江苏省13个城市2008—2020年数据为基础,围绕高质量发展就“经济—社会—生态”3个维度探讨城市土地绿色利用效率的内涵,分析城市土地绿色利用效率的差异与变化,检验分权化、绿色化、全球化对城市土地绿色利用效率提升影响。本文的边际贡献在于将城市土地绿色利用效率测度融于高质量发展体系内,在其理论基础下重新审视与测算城市土地绿色利用效率。同时,从中国对土地重点管控的本源和高质量发展的角度探究城市土地绿色利用效率的影响因素,为改善江苏省高质量利用城市土地提供科学依据。

1 高质量发展视角下城市土地绿色利用效率内涵高质量发展是实现“经济—社会—生态”协调发展的重要方式,也是突破发展瓶颈的有效手段。依据十九大报告最新阐释,是指在不降低产出的前提下减少能耗、物耗和污染排放,同时最大程度增加社会公共物品的有效供给,给予民众更多的物质财富和精神财富,满足大众对生态产品、生活环境的美好追求,增加居民幸福感的一种可持续发展模式[23]。高质量发展是全面性的发展,是“高效—和谐—持续”3个方面的绿色发展,其相互间紧密联系[24]。其中“高效”是更高效率的发展,是从“快”到“好”之间的转变,要深化供给侧结构性改革,加快质量、效率变革;“和谐”是更加公平的发展,缩小地区差距,推动建立合理、公平分配体系,极大增进民生福祉;“持续”是更加绿色的发展,面对日益严重的资源约束、生态环境问题,要推动建立资源节约、环境友好的高质量发展体系。

土地绿色利用是高质量发展实现的重要途径之一,狭义的土地绿色利用是考虑生态环境保护,旨在土地利用过程中,保证产出不降低的情况下尽可能产生较少的“污染物”[25]。随着高质量发展理念不断深入,生态环境保护不是土地绿色利用的唯一目的,其内涵也应该更全面。从高质量发展视角下重新审视土地绿色利用应该包括“高效—和谐—持续”多方面的绿色利用。基于此,本文定义城市土地绿色利用效率为:土地在进行生产经营活动过程中,产生对经济发展、社会公平、居民生活、环境保护等各个方面的综合效益。城市土地绿色利用效率包括“经济—社会—生态”3个维度,体现在“经济上高效、社会上和谐、生态上持续”三方面,具体内涵包括:①高效内涵。在现有生产技术水平条件下,单位面积的城市土地尽可能获得更多的经济利益、社会利益、生态利益;②和谐内涵。从物质、精神层面最大程度满足人们对美好生活的向往,提高居民的生活水平,促进分配公平稳定,增进民生福祉;③持续内涵。关注城市土地利用过程中产生的污染问题,注重土地的可持续利用,打造更优美的生态宜居环境,提供更多的优质生态产品,极大改进居民的绿色生活。

2 研究方法和数据来源 2.1 城市土地绿色利用效率测度目前对土地资源利用效率的测算方法主要有参数法和非参数法[26-27]。其中,参数法主要为随机前沿分析法(stochastic frontier analysis,SFA),其作为分析多投入单产出的计量经济方法可以利用生产函数精确模拟评价对象的绝对效率,但其局限于单产出,不适宜应用于带有多向产出的相关研究。非参数法主要为数据包络分析法(data envelopment analysis,DEA),其是在每个截面数据中确定一个最优前沿面,通过比较各评价单元与生产前沿面的相对距离获得相对效率。Tone在DEA模型的基础上创新了Super-SBM-Undesirable模型[28],该模型既面向投入也面向产出,同时能够对相对有效单元进一步区分,真实反映各地区之间效率的本质。其数学表达式为:

| $ {\rho _{{\rm{EE}}}} = \min \frac{{1 + \frac{1}{m}\sum\limits_{i = 1}^m {\frac{{\bar X}}{{{X_{ik}}}}} }}{{1 - \frac{1}{{{S_1} + {S_2}}}\sum\limits_{p = 1}^{{S_1}} {\frac{{\overline {{y^u}} }}{{y_{pk}^u}}} + \sum\limits_{q = 1}^{{S_2}} {\frac{{\overline {{y^v}} }}{{y_{qk}^v}}} )}} $ | (1) |

| $ s.t. \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {\bar X \ge \sum\limits_{j = 1, \ne k}^n {{X_{ij}}} {\lambda _j};\overline {{y^u}} \le \sum\limits_{j = 1, \ne k}^n {y_{pj}^u} ;\overline {{y^v}} \ge \sum\limits_{j = 1, \ne k}^n {y_{qj}^v} }\\ {\bar X \ge {X_k};\overline {{Y^u}} \le Y_k^u;\overline {{Y^v}} \ge Y_k^v}\\ {{\rm{其中: }}{\lambda _j} \ge 0, i = 1, 2, 3 \cdots m;j = 1, 2, 3 \cdots n;}\\ {p = 1, 2, 3 \cdots {S_1};q = 1, 2, 3 \cdots {S_2}} \end{array}} \right. $ | (2) |

式中:ρEE为江苏省各个城市土地绿色利用效率测算值;n为决策单元DMU的数量,即江苏省内城市数量;k代表第k个城市;X表示综合投入指标;Yu表示综合期望产出指标;Yv表示综合非期望产出指标;一组投入m、期望产出S1和非期望产出S2构成一个完整的决策单元;λ为权重向量。

2.2 数据处理与来源基于前文对城市土地绿色利用效率内涵的分析,体现“经济—社会—生态”三维一体的高质量发展理念,以“经济上高效、社会上和谐、生态上持续”为具体内容,构建城市土地绿色利用效率评价指标体系(表 1)。指标体系分为投入、产出指标两大类,产出指标从“高效—和谐—持续”3方面进行分解,力求从高质量发展视角审视江苏省城市土地绿色利用效率。投入指标中,城市土地数据为市辖区建成区面积表示;资本投入采用通过永续盘存法计算所得的市辖区固定资本存量[29];劳动力投入采用市辖区就业人口数表示;能源数据采用市辖区能源消费总量。各投入产出数据均来源于《中国城市统计年鉴》《江苏统计年鉴》。部分年份相关数据异常值及空缺,采用前后年的相应指标的均值替代以保证数据的完整性。

|

|

表 1 高质量发展视角下城市土地绿色利用效率测算指标体系 |

借助maxDEA Pro软件,对江苏省2008—2020年13个城市土地的绿色利用效率进行测算,在计算过程中选取CRS模型,以控制规模报酬不变。同时引入不包含非期望产出的结果定义为常规效率,与土地绿色利用效率进行对比,结果详见表 2。

|

|

表 2 江苏省各城市土地绿色利用效率 |

通过表 2可以发现,2008—2020年13个城市中大多数年份土地绿色利用效率都明显低于常规效率,说明常规效率被普遍高估了。引入“社会—生态”指标后的土地利用效率更能体现出高质量发展的要求。因此,后文的效率分析均以城市土地绿色利用效率为主。江苏省各城市的土地绿色利用效率都处于较高水平,均值为0.899。其中最高的是镇江市,在样本考察期均位于生产前沿面上。排名稍后的有宿迁市、扬州市、无锡市,其大多数年份中城市土地绿色利用效率也位于生产前沿面上。城市土地绿色利用效率较低的有淮安市、徐州市、盐城市和常州市,其平均水平为0.772。从城市土地绿色利用效率差异情况来看,徐州市、连云港市、盐城市、淮安市和南通市等地的效率标准差均超过0.1。这表明这几个城市在2008—2020年城市土地绿色利用效率出现了较大的波动,可能在个别年份出现土地资源浪费、经济产出降低或社会生态不协调的现象。总体来看,城市土地绿色利用效率处于较高水平的多为苏南城市,处于末游的多为苏北城市。苏南城市依靠乡镇企业高速发展,成就了经典的“苏南模式”[30]。在倡导高质量发展后,他们靠着苏南优渥的生态禀赋条件,首先赢在生态文明建设的起跑线上领先于其他地区城市。而苏北地区经济发展较为薄弱,在既要实现政府所下达的社会经济发展要求,又要实现生态保护的双重压力下,必然在各个目标中摇摆权衡[31],一定程度上过度注重经济产出,而忽视社会生态方面的考虑,最终导致城市土地绿色利用效率的低下。

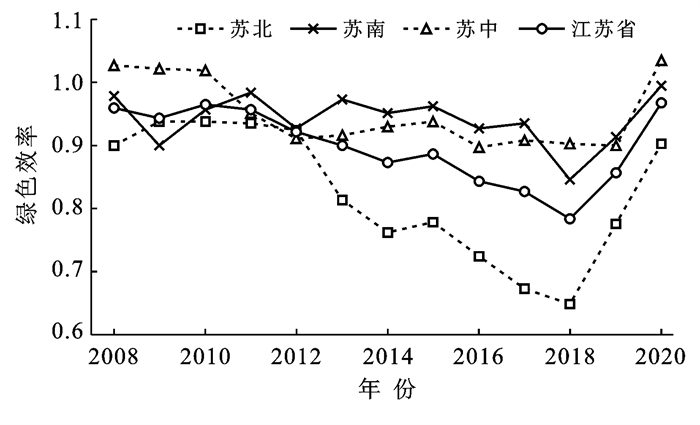

3.2 区域间差异与趋势分析从江苏省及各区域城市土地绿色利用效率的变化趋势来看(图 1),江苏省在2018年前城市土地绿色利用效率处于缓慢下降状态,2018年之后表现出不同程度的上涨趋势。分地区来看,2012年前,苏南、苏中和苏北3大区域城市土地绿色利用效率相差不多,且苏中最高。2012年之后3大区域城市土地绿色利用效率差距拉大,形成南高、北低,且平均水平恶化的局面。直到2018年,3大区域城市土地绿色利用效率恶化情况出现拐点,转而向改善方面发展。这可能是因为2017年十九大首次提出高质量发展表述,表明中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,为江苏省转型绿色发展指明了道路。由于政策的滞后性,最终在2018年出现转折。以江苏省13个城市的二、三产业增加值为权重,计算其历年城市土地绿色利用效率加权变异系数。

|

图 1 江苏省各地区城市2008—2020年土地绿色利用效率变动趋势 |

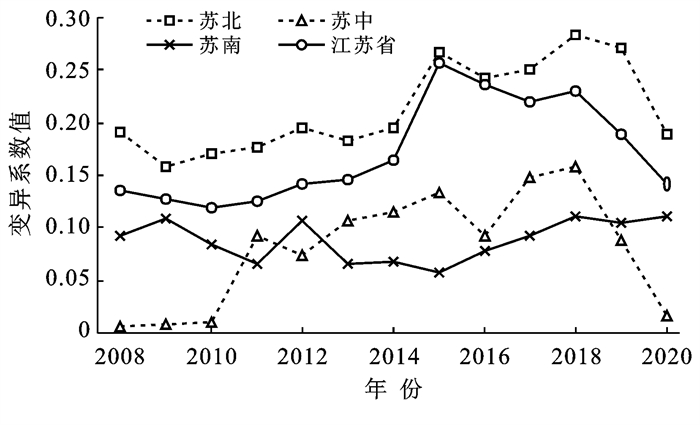

由图 2可见,江苏省变异系数值出现了先缓慢上升而后缓慢下降的两个阶段:2008—2015年,呈现上升的趋势,2015年到达峰值0.257;2015—2020年,呈现下降的趋势,降到2020年的0.142。在第一阶段中,国家主要围绕以经济建设为中心的生产活动,对社会、生态等方面缺乏关注;在第二阶段中,变异系数逐渐降低,城市间差异在减少。随着高质量发展的提出,各个城市开始注重土地利用的综合效率,经济增长快的地区为了重视社会生态质量,放缓速度。经济增长慢的地区此时获得了生态发展的政策红利,从而整体上江苏省城市土地绿色利用效率波动降低。分地区来看,除苏南外,苏中、苏北波动情况与江苏省整体一致。这可能是因为苏南经济发展迅猛,在高质量发展要求下,地方政府采取的政策手段各不相同,因此获得的最终效果也各有不一,导致苏南城市土地绿色利用效率的波动不减反增。

|

图 2 江苏省各地区城市2008—2020年土地绿色利用效率变异系数变动趋势 |

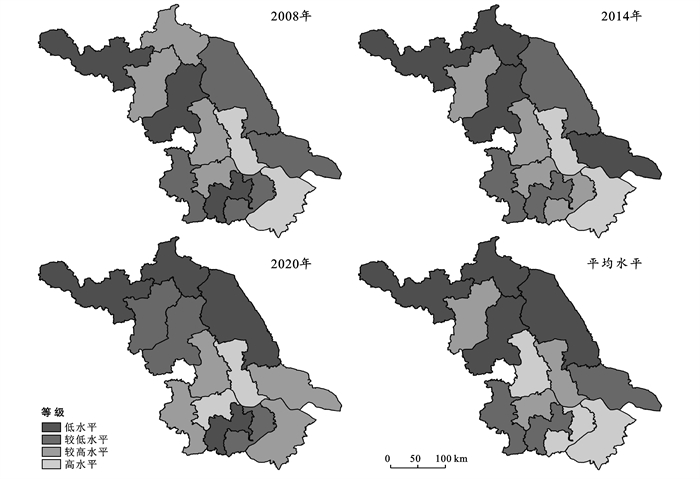

本文利用ArcGIS 10.6对江苏省13个城市土地绿色利用效率进行空间可视化。并通过自然断点法将城市土地绿色利用效率水平区分为低水平、较低水平、较高水平和高水平4类。从图 3可以看出,江苏省城市土地绿色利用效率在不同年份中空间分布格局存在较大差异,2008—2014年,出现城市土地绿色利用效率低水平地区向北集聚,高水平地区向南发展的态势。

|

图 3 江苏省城市土地绿色利用效率空间分布 |

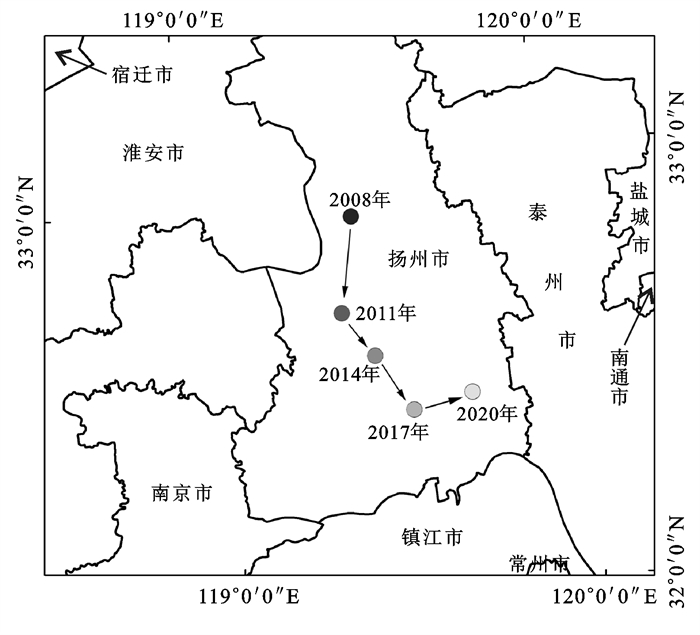

2014—2020年,出现高水平地区向苏中地区集聚,较高水平普遍分布在苏南,而苏北地区普遍还处于低水平。江苏省整体分布特征呈现出“北低南高、西低东高”的格局;局部区域差异明显,不同水平绿色效率在空间上大多呈现出连续性分布。对江苏省城市土地绿色利用效率重心迁移轨迹进行空间可视化,由图 4可知,江苏省城市土地绿色利用效率重心位于扬州市内,而扬州市位于苏南地区,这也说明了江苏省城市土地绿色利用效率南部地区更具优势。从变迁过程来看,其重心变迁过程总体由西北向东南偏移,也说明了江苏省内东南部城市土地绿色利用效率增长趋势大于西北部地区。出现上述格局与变迁状况的原因可能是,在江苏省面临社会—经济—生态发展任务时,苏南地区及偏东部港口城市具有优越的经济条件和地理区位,各种优势资源要素必将聚集于此产生竞争效应和选择效应,从而更容易实现产业高级化与专业化集聚[32],实现产业结构向着绿色效率更高的方向转型发展。而西北部地区虽然也面临着生态保护任务,但为提升其经济产出而承接发达城市淘汰而来的产业,从而对其土地绿色利用效率的提升造成一定阻碍。

|

图 4 江苏省城市土地绿色利用效率重心变迁 |

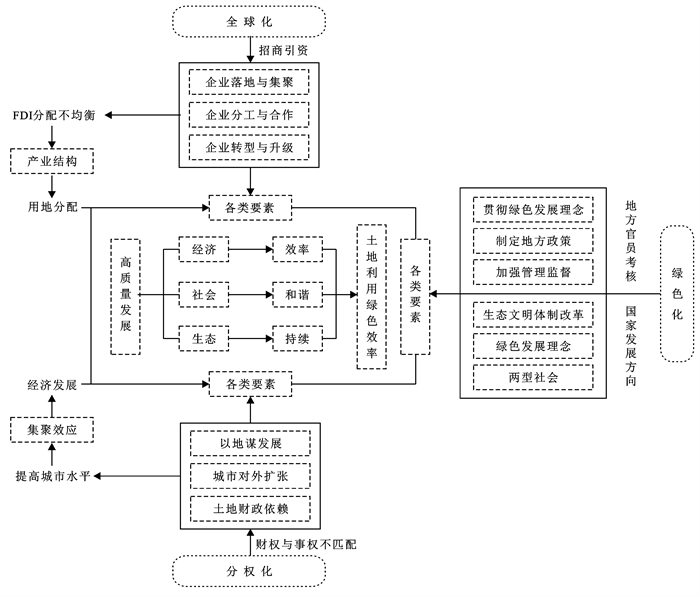

城市土地绿色利用效率是多种因素共同作用的结果。为从中国对土地重点管控的本源和高质量发展的角度探究城市土地绿色利用效率的驱动因素,本文从“分权化、绿色化、全球化”三方面进行阐述(图 5)。①分权化。分税制改革以后,地方政府事权与财权的不协调导致了地方的财政缺口。在以“GDP论英雄”的现实状况下,地方政府利用手中的土地要素逐渐形成了一套“以地谋发展”的循环模式[33]。地方政府通过土地财政收入,改善城市基础设施,更新城市面貌,为人才引进、企业落地创造了条件,由此产生的集聚效应不仅促进地方经济发展也提高了土地利用效率[34]。由于城市内部空间的局限性,在新一轮的财政压力下,地方政府为了填补财政空缺,利用手中的事权不断通过“征地—卖地—发展”破坏了城市周边较多的优质农田,不利于城市土地的高效利用[35]。基于此,本文以分权化为基础,选取城市发展水平(CL)、财政压力(FP)两项指标探讨其对城市土地绿色利用效率的影响。②绿色化。“绿色化”最早来源于《关于加快推进生态文明建设的意见》,它是建立在有限的自然资源和环境容量约束条件下的发展模式。从十六届五中全会倡导的两型社会(资源节约型、环境友好型)就包含了绿色发展理念的萌芽;党的十八届五中全会对于新发展理念中的“绿色”进行了深入阐释,在“两型”社会的基础上强调要优化产业结构、转变生活、生产方式[36];党十九大提出了建设美丽中国的宏伟蓝图,这表明中国已经在不断切实推进绿色发展。部分地方政府将“绿色GDP”纳入干部考核体系,不断出台地方环境保护政策,加强管理监督,积极对城市绿色进行重点规划和重新整治,高度重视绿色发展[37]。基于此,本文以绿色化为基础,选取森林覆盖率(FCR)、城市公园绿地面积(UPGS)两项指标探讨其对城市土地绿色利用效率的影响。③全球化。对外贸易是促进经济快速增长的重要驱动力。外商直接投资在促进投资规模和数量的持续增长的同时也对当地的社会、生态环境产生巨大影响。政府为了招商引资,通过完善基础设施、改善生产环境、升级生产工艺、设立开发区等吸引海外投资。企业之间的密切配合、良性竞争有利于企业内部的转型与升级进而提高各类资源的利用效率[32]。与此同时,经济全球化的同时促进了城市经济发展,使得土地资源在产业间的分配比例改变了城市土地利用方式,实现产业结构优化升级,进而影响到其利用效率。基于此,本文以全球化为基础,选取外商直接投资(FDI)和产业结构(IS)两项指标探讨其对城市土地绿色利用效率的影响。

|

图 5 城市土地绿色利用效率影响因素分析框架 |

为了从高质量发展视角下审视“分权化、绿色化、全球化”对城市土地绿色利用效率的影响,选择面板数据模型进行计量分析,设定模型形式设定如下:

| $ \begin{array}{l} {\rm{ULU}}{{\rm{E}}_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{\rm{C}}{{\rm{L}}_{it}} + {\beta _2}{\rm{F}}{{\rm{P}}_{it}} + \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\beta _3}{\rm{FC}}{{\rm{R}}_{it}} + {\beta _4}{\rm{UPG}}{{\rm{S}}_{it}} + \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\beta _5}{\rm{FD}}{{\rm{I}}_{it}} + {\beta _6}{\rm{I}}{{\rm{S}}_{it}} + {\mu _{it}} + {\nu _{it}} \end{array} $ | (3) |

式中:ULUEit, CLit, FPit, FCRit, UPGSit, FDIit, ISit分别表示城市i在时期t的城市土地绿色利用效率、城市发展水平、财政压力、森林覆盖率、城市公园绿地面积、外商投资额和产业结构;β为待估参数;μ表示未观测到的不随时间变化的地区差异;ν表示随机误差项。

文中所涉及的数据主要来源于《江苏统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》。各变量名称及描述性统计详见表 3。

|

|

表 3 变量名称及描述性统计 |

面板数据回归多采用混合OLS、随机效应、固定效应模型等。为了最终确定回归模型,首先检验个体效应是否显著性。采用固定效应模型进行回归,其结果中的F统计量表明该面板数据存在个体效应;采用随机效应模型进行回归,其结果报告显示在1%水平下显著,说明固定效应和随机效应模型效果均比混合OLS模型更有说服力;在此基础上进行LM检验和Hausman检验,得出二者均在1%水平下显著,表明选择固体效应模型更合理,检验结果详见表 4。方便对比分析,表 5同时展示出混合OLS模型和固定效应模型的回归结果。下文主要对固定效应模型回归结果进行解释说明。

|

|

表 4 模型检验结果 |

|

|

表 5 城市土地绿色利用效率影响因素面板模型估计结果 |

从分权化的角度来看(表 5),城市经济水平(CL)的估计系数对江苏省城市土地绿色利用效率在1%置信水平上显著为负,表明随着城市经济水平的提高会对土地绿色利用效率产生负向影响。这可能是因为,在过去的发展阶段,由于过度追求土地经济而忽略了土地在社会生态中的重要作用,因此抑制了绿色效率的提升。前人学者在环境库兹涅茨曲线理论的指导下认为,经济水平与环境保护之间有非线性关系。因此,本文在表 5中加入城市经济水平(CL)的平方项。发现城市经济水平的二次项显示其对江苏省城市土地绿色利用效率在1%置信水平上显著为正,表明样本考察期内,城市水平的提高对江苏省城市土地绿色利用效率存在U形非线性影响,同时在现阶段,处于U形曲线的左侧。出现这种情况可能是因此随着2017年高质量发展的提出,江苏省需要时间来提出扭转当前以经济高速发展为目标的经济政策,因此造成一定时段上随着经济水平的提高,江苏省城市土地绿色利用效率出现恶化的局面。但是从长远发展来看,随着江苏省提出以“经济—社会—生态”综合高质量发展为目标的发展规划,必然会扭转当前城市土地绿色利用效率降低的局面,转而向高效率,高质量发展,这也符合环境库兹涅茨曲线理论。财政压力(FP)的估计系数对江苏省城市土地绿色利用效率在10%置信水平上显著为负,表明财政压力越大,越是阻碍城市土地绿色利用效率的提升。这表明,财政压力越大,地方政府需要更多的财政收入满足城市基础设施建设,更新城市面貌,引进人才、企业落地创造条件,因此也就越依赖土地对经济发展的支撑,忽视对社会和谐和生态可持续的要求。

从绿色化的角度来看,森林覆盖率(FCR)和城市公园绿地面积(UPGS)对江苏省城市土地绿色利用效率在1%和10%置信水平上显著为正,说明森林覆盖率和城市公园绿色面积的提高对江苏省城市土地绿色利用效率表现出正向促进作用。江苏省已经深刻意识到生态环境对于城市发展的重要作用,部分地方政府将“绿色GDP”纳入干部考核体系,不断出台地方环境保护政策,加强管理监督,积极对城市绿色进行重点规划和重新整治,高度重视绿色发展,因此也对城市土地的绿色利用起到促进作用。

从全球化的角度来看,外商直接投资额(FDI)的估计系数对江苏省城市土地绿色利用效率在5%置信水平上显著为正,表明地方政府为了吸引外商,通过完善基础设施、改善生产环境、升级生产工艺、设立开发区等方式,必然提升了土地利用中的各项生产、生活标准,为外商入驻提供了完善的承载基础。相对的,吸引来的外商企业也通过了地方政府的双向选择,其经济产出与环保、消防等要求也均符合地方政府的发展诉求,因此促进了城市土地绿色利用效率。产业结构(IS)对江苏省城市土地绿色利用效率表现出在10%水平显著下的正影响,随着城市经济的发展以及在产业退二进三中结构优化、转型、升级,有利于城市土地绿色利用效率的提升。

5 结论(1) 各城市间的土地绿色利用效率都处于较高水平,13个地级市中大多数年份绿色效率都明显低于常规效率,说明常规效率被普遍高估了,引入“社会—生态”指标后的土地利用效率更能体现出高质量发展的要求。

(2) 江苏省城市土地绿色利用效率均处于较高水平,整体表现出“北低南高、西低东高”的格局;土地绿色利用效率空间变迁方面,在垂直方向由北向南偏移,在水平方向上由西向东偏移。多数城市2018年前城市土地绿色利用效率呈下降趋势,2018年之后出现上升趋势。

(3) 江苏省各地区城市土地绿色利用效率的波动差异呈现不同表现,苏北与苏中在2018年之前为先上升,在2018年之后再下降;苏南为在2015年之前先下降,2015年之后又上升。

(4) 从“分权化、绿色化、全球化”3方面选取指标探讨对江苏省城市土地绿色利用效率的影响,其中森林覆盖率、公园绿地面积、外商直接投资和产业结构对城市土地绿色利用效率呈促进作用,城市发展水平对其为U型非线性影响,且现阶段处于U形曲线左侧,财政压力是导致城市土地绿色利用效率下降的主要原因。

基于上述发现,需要从倡导正确的高质量发展方式,加强区域一体化合作,促进地方产业结构转型升级,改变经济发展方式等方面分地区制定不同的优化调整措施,以提高江苏省城市土地绿色利用效率。倡导高质量发展方式就应适度提高城市绿色面积,提高人居环境水平,同时注重对社会、生态效益考核,形成充分合理的绿色城市发展方式。加强区域一体化合作、促进地方产业结构转型升级,提升地区现代工业体系和服务体系的高级化水平,从而降低污染排放与能源消耗。改变经济发展方式,苏南地区要加大对外资入驻的监管力度,以及对第二、三产业的相关政策扶持;苏北、苏中地区要积极完善基础设施配置,吸引要素资源存留,禁止走“以资源谋发展,以污染换增长”的发展老路。

| [1] |

丁玉龙. 城市规模对绿色经济效率的影响及空间效应研究: 基于我国285个地级及以上城市数据的实证分析[J]. 城市问题, 2021(12): 55-68. |

| [2] |

谭荣, 曲福田. 中国农地非农化与农地资源保护: 从两难到双赢[J]. 管理世界, 2006(12): 50-59, 66. |

| [3] |

刘荣增. 城市扩张与经济增长质量的规模空间效应研究[J]. 求索, 2020(3): 157-164. |

| [4] |

李永乐, 舒帮荣, 吴群. 中国城市土地利用效率: 时空特征、地区差距与影响因素[J]. 经济地理, 2014, 34(1): 133-139. |

| [5] |

Cao Xiaoshu, Liu Yongwei, Li Tao, et al. Analysis of spatial pattern evolution and influencing factors of regional land use efficiency in China based on ESDA-GWR[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 520-526. DOI:10.1038/s41598-018-36368-2 |

| [6] |

Xie Xue, Fang Bin, Xu Hanzeyu, et al. Study on the coordinated relationship between urban land use efficiency and ecosystem health in China[J]. Land Use Policy, 2021, 102: 105235. DOI:10.1016/j.landusepol.2020.105235 |

| [7] |

Shi Xiuhua, Zhou Fei, Wang Zhe. Research on optimization of ecological service function and planning control of land resources planning based on ecological protection and restoration[J]. Environmental Technology & Innovation, 2021, 24: 101904. |

| [8] |

Liu Jing, Jin Xiaobin, Li Hanbing, et al. Spatial-temporal changes and driving factors of the coordinated relationship among multiple land use efficiencies integrating stakeholders vision in Eastern China[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 336: 130406. DOI:10.1016/j.jclepro.2022.130406 |

| [9] |

Tan Shukui, Hu Bixia, Kuang Bing, et al. Regional differences and dynamic evolution of urban land green use efficiency within the Yangtze River Delta, China[J]. Land Use Policy, 2021, 106: 105449. DOI:10.1016/j.landusepol.2021.105449 |

| [10] |

白帅, 吴金华, 王祯. 河南省城市韧性与土地利用效率的耦合协调性[J]. 水土保持通报, 2022, 42(1): 308-316. |

| [11] |

聂雷, 王圆圆, 邵子南, 等. 城市土地利用效率测度及其影响因素: 基于中国十大城市群的实证分析[J]. 经济问题探索, 2022(2): 82-93. |

| [12] |

卢新海, 李佳, 刘超, 等. 中国城市土地绿色利用效率驱动因素及空间分异[J]. 地理科学, 2022, 42(4): 611-621. |

| [13] |

丁一, 郭青霞, 秦明星. 黄河流域资源型城市土地绿色利用效率时空演变及影响因素[J]. 农业工程学报, 2021, 37(19): 250-259. |

| [14] |

王洁, 摆万奇, 田国行. 土地利用生态风险评价研究进展[J]. 自然资源学报, 2020, 35(3): 576-585. |

| [15] |

Hunsaker C T. Assessing ecological risk on a regional scale[J]. Environmental Management, 1990, 14(3): 325-332. |

| [16] |

Landis W G. Ecological risk assessment conceptual model formulation for Nonindigenous species[J]. Risk Analysis, 2004, 24(4): 847-858. |

| [17] |

Suter G W, Norton S B, Barnthouse L W. The evolution of frameworks for ecological risk assessment from the red book ancestor[J]. Human and Ecological Risk Assessment, 2003, 9(5): 1349-1360. |

| [18] |

任保平, 文丰安. 新时代中国高质量发展的判断标准、决定因素与实现途径[J]. 改革, 2018(4): 5-16. |

| [19] |

金碚. 关于"高质量发展"的经济学研究[J]. 中国工业经济, 2018(4): 5-8. |

| [20] |

王忠辉, 冯玉婷, 张飞. 我国沿海省份经济高质量发展能力综合评价[J]. 统计与决策, 2022, 38(9): 114-118. |

| [21] |

李蕾, 刘荣增. 产业融合与制造业高质量发展: 基于协同创新的中介效应[J]. 经济经纬, 2022, 39(2): 78-87. |

| [22] |

曾燕萍, 蒋楚钰, 崔智斌. 数字金融对经济高质量发展的影响: 基于空间杜宾模型的研究[J]. 技术经济, 2022, 41(4): 94-106. |

| [23] |

赵剑波, 史丹, 邓洲. 高质量发展的内涵研究[J]. 经济与管理研究, 2019, 40(11): 15-31. |

| [24] |

韩阳. 建设高效、和谐可持续发展的城市空间[J]. 湘潭大学自然科学学报, 2000(1): 75-79. |

| [25] |

卢丽文, 宋德勇, 李小帆. 长江经济带城市发展绿色效率研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(6): 35-42. |

| [26] |

Yan Siqi, Peng Jianchao, Wu Qun. Exploring the non-linear effects of city size on urban industrial land use efficiency: A spatial econometric analysis of cities in eastern China[J]. Land Use Policy, 2020, 99: 104944. |

| [27] |

Liu S, Park S, Choi Y, et al. Efficiency evaluation of major container terminals in the top three cities of the Pearl River Delta using SBM-DEA and undesirable DEA[J]. the Asian Journal of Shipping and Logistics, 2022, 38(2): 99-106. |

| [28] |

Tone K. A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 143(1): 32-41. |

| [29] |

张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算: 1952-2000[J]. 经济研究, 2004(10): 35-44. |

| [30] |

宋林飞. 苏南区域率先发展实践与理论的探索: 从"苏南模式""新苏南模式"到"苏南现代化模式"[J]. 南京社会科学, 2019(1): 1-10. |

| [31] |

周咏馨, 朱雨南, 姚旗龙. 工业用地绩效差异的政策责任约束力研究: 以江苏省为例[J]. 中国土地科学, 2021, 35(5): 84-92. |

| [32] |

张雯熹, 吴群, 王博, 等. 产业专业化、多样化集聚对城市土地利用效率影响的多维研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(11): 100-110. |

| [33] |

刘守英, 王志锋, 张维凡, 等. "以地谋发展"模式的衰竭: 基于门槛回归模型的实证研究[J]. 管理世界, 2020, 36(6): 80-92. |

| [34] |

冯雨豪, 吴群, 王健, 等. 中国城市建设用地集聚对利用效率的影响: 机理、空间效应与分群差异[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(1): 97-106. |

| [35] |

王春杰, 黄金升. 地方政府差别化以地引资竞争策略研究: 来自微观土地交易的证据[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2021, 21(5): 124-136. |

| [36] |

朱孟珏, 庄大昌, 李涛. 基于环境约束的中国矿业城市工业用地效率评价[J]. 中国土地科学, 2018, 32(10): 59-66. |

| [37] |

董会忠, 李旋, 张仁杰. 粤港澳大湾区绿色创新效率时空特征及驱动因素分析[J]. 经济地理, 2021, 41(5): 134-144. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42