2. 中国科学院 新疆生态与地理研究所, 新疆 乌鲁木齐 830011;

3. 蒙纳士大学, 维多利亚州 墨尔本 3800

2. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi, Xinjiang 830011, China;

3. Monash University, Melbourne 3800, Victoria, Australia

中国高度重视生态文明建设。“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰”[1]。防沙治沙被列为生态建设的优先发展领域,沙产业作为沙漠化治理的重要手段,也得到了广泛关注。

2010年12月国家林业局出台了《进一步加快发展沙产业的意见》,2013年1月国务院批准了《全国防沙治沙规划(2011—2020年)》,2022年1月国家林业和草原局发布《全国沙产业发展指南》,明确指出推动沙产业高质量发展,对于反哺生态建设、增加社会就业、促进农牧民增收、保障市场供应、推动沙区人口资源环境可持续发展等发挥着重要作用。

20世纪60年代初,钱学森[2-3]提出“与其在月球上找空间,不如在地球上搞发展,要用新思维来看待沙漠,沙漠地区可以创造上千亿的产值。”1984年8月他在农科院第二届学术委员会上作《创建农业型的知识密集产业农业、林业、草业、海业和沙业》的报告时首次提出“沙业产业”这一概念,认为沙业产业就是在荒漠戈壁发展生产,将荒漠戈壁变成取之不绝的地面油田。沙业产业是农业型的知识密集产业,是以太阳为直接能源,靠植物的光合作用进行产品生产的体系。在荒漠戈壁直接利用太阳能电池、风力资源发电,这类产业尽管是在沙漠戈壁进行,也创造了收益,但都是直接利用太阳能,没有通过植物光合作用,不属于农业型生产,也非沙业产业[4]。自沙产业理论提出后,许多专家、学者对沙产业的内涵进行了探讨,从不同角度阐释了沙产业的概念(表 1)。于丽媛借鉴国际标准产业分类和国民经济行业分类标准,建立了一套涵盖目前沙产业所有生产活动,且适应管理需求的沙产业分类体系,将沙产业分为4部分、12大类、31中类、109小类[5]。随着防沙治沙实践的深入,人们对沙产业认识的不断深化,其内涵更加丰富,沙产业不再单单指在农业生产中的应用,还延伸到了沙漠能源、化工、建材和旅游等领域,已经从一个单纯的产业领域逐步形成了一种新的经济形式—沙漠经济[6]。

|

|

表 1 沙产业概念不同观点比较 |

在全球荒漠化形势日益严峻的今天,国外对荒漠化[20-23]、荒漠农业[24-27]、沙漠光伏和沙漠水产养殖等[28-29]的研究很多,但对“沙产业”的总体论述较少,未明确提出沙产业这一概念。对沙漠的开发利用,主要是依托沙漠地区的水、土、光热资源,再结合现代生物科学成果、水利工程和计算自动控制技术等发展知识密集型产业[15]。如以色列将传统沙漠农业发展为高效农业[30];美国发展的“环境调控农业”[31];澳大利亚发展以温室高效生产与育种相结合的旱地农业[32];日本通过技术创新,使用机械动力发展沙漠农业[33];埃及将沙漠治理与就业有机结合,鼓励青年大学生进行沙漠垦殖工程[34];阿尔及利亚根据沙漠的特点和分布情况,创造条件发展沙产业[35]。中国是世界上荒漠化面积最大、受影响人口最多、风沙危害最重的国家之一,荒漠化土地总面积2.61×106 km2,占国土面积的27.2%[36]。中国推动防沙治沙成效显著,全国一半以上可治理沙化土地得到治理,实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变[37]。中国将发展沙区特色产业作为防沙治沙的重要内容,明确提出“沙产业”的概念,并制定了一系列促进沙产业发展的政策和措施。新时代中国治沙方略,要面向2035年、对接联合国可持续发展目标、服务国家需求。同时,中国沙产业之路为落后的发展中国家提供了脱贫经验,治沙方案走向世界是中国义不容辞的大国责任[38]。中国学者从沙产业发展现状[39-44]、实践模式[45-50]、效益评价[51-55]、产业综合开发对策[56-58]、文献综述[62-64]等方面做了较全面的研究。研究认为发展沙产业是解决人地关系矛盾的根本出路[41],中国对沙区资源的开发利用已扩大到多个领域[39],中国沙产业存在企业规模小、精深加工能力弱、科技创新不足和融资难等问题[40, 42-44]。通过分析沙产业实践案例,总结了沙产业实践模式[48];提出要围绕“沙产业+”,推行产业融合发展模式[49]。通过典型沙产业企业评价了典型沙区的沙产业综合效益、循环经济生态效率[53, 55];通过植物防沙工程中寄生药用植物,探讨了其种植技术及其产业经济效益[58]。也有学者提出沙产业发展路径[59-60]、逆转中国沙漠和荒漠化地区的可能解决方案[61]。此外,还有学者基于CNKI数据库运用文献计量法可视化分析了1993—2019年、1984—2020年和1978—2020年有关沙产业和沙漠资源开发利用的文献[62-64],认为沙产业的发文量总体呈上升态势,但相关研究学者、机构合作少,分布分散、学科交叉不足,主要研究主题包括“防沙治沙”“可持续发展”“区域研究”等。沙产业作为21世纪战略新兴产业[65],兼具社会、生态、经济等多重效益,蕴藏着巨大的发展潜力。但是,缺乏针对WOS外文文献研究。本文基于WOS数据库来分析沙产业的发展现状、研究热点及其发展趋势,旨在揭示目前沙产业的研究态势,为未来沙产业的研究提供新思路。

1 数据来源与研究方法 1.1 数据来源本文以WOS核心数据集作为检索来源,通过检索发现,以主题为“desert industry”“sand industry”“deserticulture”检索的结果涵盖范围广,与真正意义上的沙产业相关性不大,所以将沙产业分类,通过产业类型设置检索方式:①“desert ecological agriculture”or“sustainable agriculture in the global drylands”(156);②“desert new energy industry”or“desert phototovoltaic”or“desert wind power”(261);③“desert tourism”(134);④“combat desertification”(519);检索时间为1984—2021年,文献类型articles和review articles,语种English,最后将这4种检索结果组配,共得到1 070条结果。

1.2 研究方法CiteSpace是应用Java语言开发的可视化软件,主要基于“共引分析理论”原理,采用“寻径网络”等算法,通过数据挖掘、信息处理、科学计量和图谱绘制来可视化展示某一学科或研究领域的知识演化路径、学科前沿和研究热点[66]。“共被引分析”是指2篇文献共同出现在了第3篇施引文献的参考目录中,这2篇文献就形成共被引关系,对文献数据集合进行共被引关系挖掘的过程就是文献共被引分析,通过共被引分析可以揭示相关研究领域的重要知识拐点,实现对研究领域演化潜在动力机制的分析和发展前沿的探测[67]。自2005年引入中国后,在地理[68-72]、旅游[73-74]等学科广泛应用。本文主要运用CiteSpace软件中共现、共引功能,对筛选后的文献进行可视化,从而获得文献共被引、关键词共现和突现知识图谱。在生成的图谱中,N代表节点数量;E代表连线数量;Density为网络密度;Q为聚类轮廓值,值越大,表示网络聚类结果越好;S表示相似性程度,越接近于1,说明网络的同质性越高,当值大于0.5,表示聚类结果具有合理性;Pruning表示网络裁剪的方法[73]。

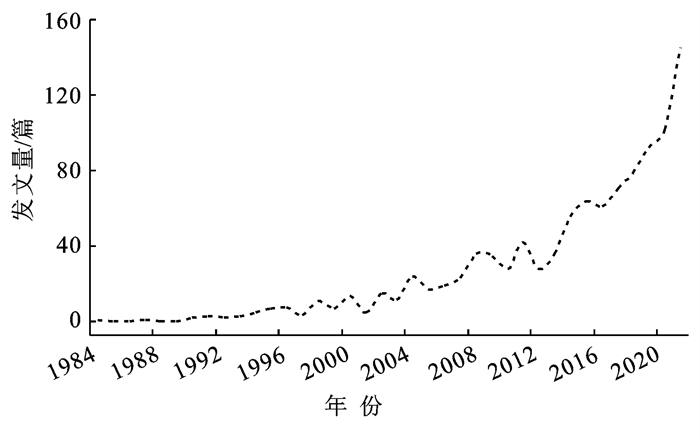

2 基于WOS的沙产业结果与分析 2.1 发文量分析从文献数量上来看,沙产业研究大致经历了缓慢增长(1984—2010年)—快速增长(2011—2021年)的发展过程(图 1)。1984—2010年这25 a间累计发文量282篇,呈现缓慢增长的趋势,2011—2021年,这与当时全球范围内荒漠化状况持续恶化这一背景密切相关。2007年联合国大会宣布2010—2020年为“联合国荒漠及防治荒漠化十年”;2009年要求各机构针对10 a计划发起相关活动;2010年正式启动“联合国荒漠与荒漠化防治十年”计划,旨在通过可持续管理土地推动旱地保护,在此背景下,形成了许多沙漠综合防治及沙产业开发的研究成果。

|

图 1 沙产业研究发文量变化统计 |

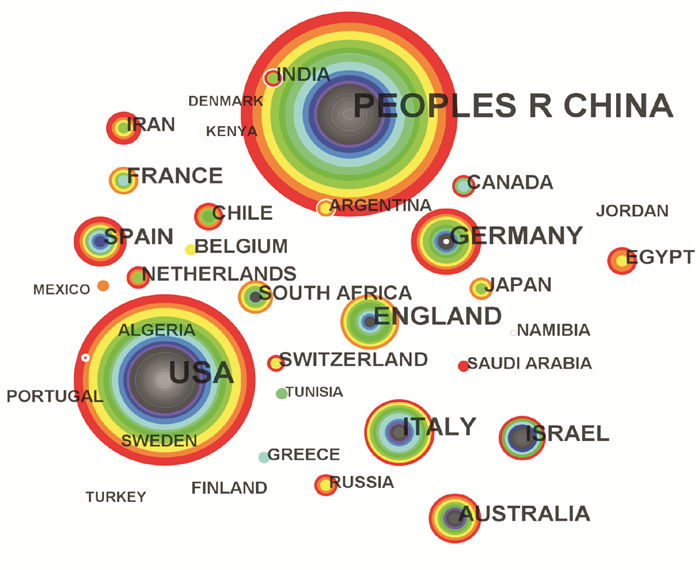

沙产业研究国家合作网络如图 2所示,图中103个节点,506条连线,网络密度0.0963,说明不同国家间的合作较为密切,尤其是荒漠化发生严重的国家。从发文频次上来看,排名第1的是中国,发文频次317;排名第2的是美国,发文频次212;排名第3的是德国,发文频次69,排在4到10位的分别是意大利、英国、以色列、西班牙、澳大利亚、法国和伊朗。从中介中心来看,德国、英国、美国排名前3,说明这些国家不仅是沙产业研究的高产国,而且其研究成果具有较大影响力。

|

图 2 沙产业研究国家合作网络图谱 |

沙产业作者合作图谱如图 3所示,共有节点727个,连线615条,网络密度0.0023。说明当前沙产业领域的研究者较多,但研究人员的研究方向、研究领域较宽泛,目前国际上尚未形成固定的研究主题及范式,整体合作不紧密,仅部分学者在研究上有往来,大多数都是形成相对独立且单一的小群体。Luca Salvati为最高产作者,与另外3位高产作者组成的作者合作类团是沙产业领域最显著的合作团体;雷加强研究员是第二高产作者,主要从事风沙环境及防沙治沙研究;以K. Kellner,M. Winslow和M. Akhtarschuster为核心的发文者形成了沙产业研究领域联系最为密切的网络合作团体。尽管目前有关沙产业的研究领域比较广泛,但也有相似性,呈现出相互交叉、相互影响的发展态势。

|

图 3 沙产业研究作者合作网络图谱 |

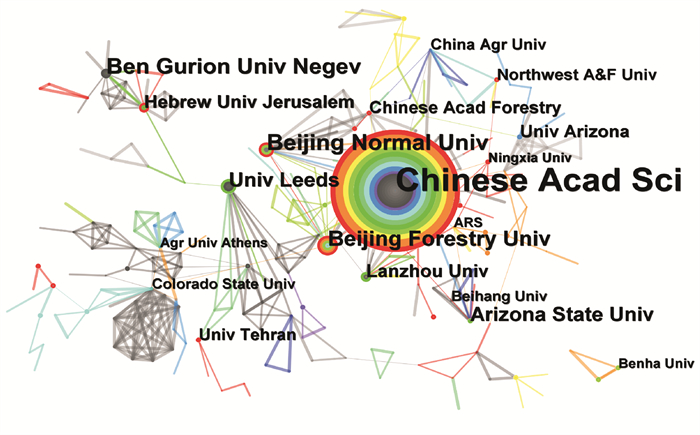

发文机构合作图谱如图 4所示,共有节点590个,连线656条,网络密度0.003 8。节点大小代表机构的发文频次。发文频次最高的是中国科学院,它与北京师范大学、北京林业大学、兰州大学、西北农林科技大学等联系较为密切,近年来互相输出成果较多;发文频次第2的是中国科学院大学,其与兰州大学、宁夏大学、美国农业科学研究院有频繁的合作往来;本·古里安大学和希伯来大学、利兹大学和德黑兰大学形成了比较稳定的合作网络(表 2)。

|

图 4 沙产业研究机构合作网络图谱 |

|

|

表 2 高频次发文机构统计结果 |

图 5为沙产业研究的共被引图谱,图中节点的大小代表共被引频次的多少,节点之间的连线表示共被引的关系。表 3显示了沙产业研究领域被引频次较高文献的信息。由图 5可知,共被引频次最高的文献基本都在2010—2018年,说明这一阶段是沙产业研究发展的关键阶段,出现了许多具有重要影响力的成果。影响较大的高被引文献集中在:通过制定土地退化中性概念框架来实现土地平衡[75]、中国土地沙漠化的形成机制及监测、控制和减轻土地沙漠化的关键战略[61, 76]、土地退化与可持续土地管理监测与评估方法[77]、建立综合性全球监测及评估方案解决全球荒漠化问题[78-79]、全球荒漠化的发展:建立旱地发展范式等[80-81]方面。

|

图 5 沙产业文献共被引合作网络图谱 |

|

|

表 3 WOS核心合集共被引文献 |

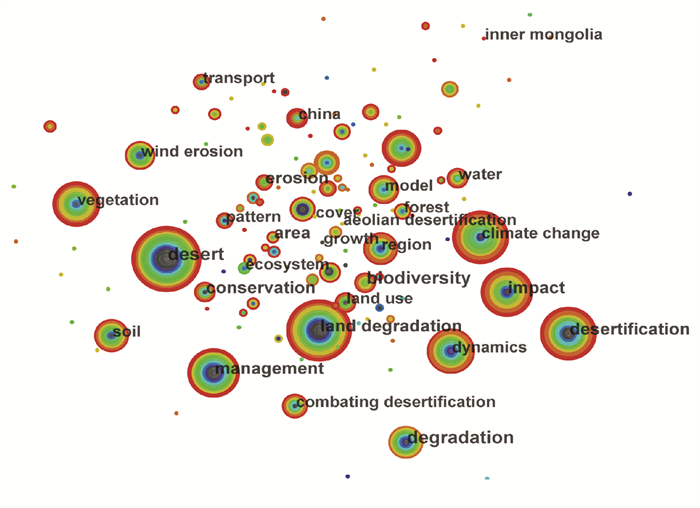

将数据导入CiteSpace,设置时间范围1984—2021年,时间切片1 a,节点类型“关键词”,节点阈值K=25,网络修剪选择寻径网络算法,得到节点为653,网络连线为2216,网络密度为0.010 4的关键词网络共现图谱(图 6),关键词共现频次较高的词为desertification(沙漠化、荒漠化)、impact(荒漠化的影响)、climate change(气候变化)、desert(沙漠)、land degradation(土地退化)、management(管理)、vegetation(植被)、dynamics(驱动力),其中最大子网络desertification的成员有547个节点,占653个节点中的83%。

|

图 6 沙产业关键词网络共现图谱 |

对关键词进行突现分析,得到99个具有最强引用爆发力的突现关键词,突现性表示变量值在短期内有很大变化,突现性强的关键词的出现,表明某时期学者发现了新的研究领域、研究视角,从而表现为一定时期的学术前沿或热点,在图谱种用红色显示[82]。表 4显示了引用爆发强度前24的关键词,由表 4可知,生态(ecology,3.10)、澳大利亚(Australia,2.19)、非洲(Africa,2.89)、丰度(abundance,2.20)、管理(management,2.10)、景观(landscape,4.24)、沙丘(sand dune,2.16)和牧场(rangeland,2.58)的突现强度从2000年开始明显增长,2010年左右结束。2013年开始,出现了卡拉哈里沙漠(Kalahari,2.62)、草地(grassland,3.01)、修复(restoration,2.28)、平衡(balance,2.24)、系统(system,2.53)、土壤侵蚀(soil erosion,2.43)和沙漠化的防治(combating desertification,2.11)等暴发性较强的关键词。近年来,关键词爆发强度较大的关键词有表面(surface,3.70)、生态系统服务(ecosystem service,5.08)、框架(framework,3.16)、旅游(tourism,2.90)、响应(response,2.50)和归一化植被指数(ndvi,2.17)等,说明这段时间内沙产业领域的研究热点主要集中在:制定土地退化中性的科学概念框架[83-84]、创新解决人类对生态系统服务与产品的依赖[85-87]、利用遥感方法评估土地退化[88-90]、开发沙漠生态旅游资源等[91-93]方面。

|

|

表 4 沙产业研究领域1984—2021年前24突现关键词 |

荒漠化的发生与发展导致生态系统服务丧失,还会对可持续生计构成严重威胁,人们认识到相较于恢复荒漠化土地生产力所耗的经济成本而言,防治沙漠化的成本更低,于是改善旱地的干预措施成了关注的焦点。在受荒漠化影响的农业生态系统中,可以通过改善农业和促进资源可持续利用扭转荒漠化,如改进现有灌溉系统、引入新作物品种、改进集水技术、控制土壤侵蚀、管理放牧等,未来在沙漠农业系统中,沙产业的研究重点还是在创新无土栽培技术、温室生物防治等技术上。此外在偏远的沙漠农业地区使用清洁能源的潜力较好,但到目前为止,可再生能源的使用还局限于使用单一可再生能源技术,大规模使用可再生能源项目少。光伏、风能和生物质能源是绿色能源,发展沙漠和戈壁光伏产业是未来沙漠绿色能源产业的方向。

3 结论与展望 3.1 结论本文在梳理前人研究的基础上,以Web of science核心合集为数据源,分别从发文量、发文期刊、发文机构、关键词等方面对沙产业的发展状况进行了系统分析,结果表明:①沙产业研究经历了由缓慢增长—快速增长的发展过程。②沙产业研究重要产出国为中国、美国、德国、意大利、西班牙、英国、以色列、澳大利亚、伊朗等国,都是受荒漠化影响较为严重、对沙漠的开发与治理比较重视的国家。③机构间的合作较为紧密,科研交流互动频繁,形成了几个相对稳定的合作类团,该领域研究者较多,但研究人员的研究方向、研究领域比较宽泛,目前尚未形成固定的研究主题及研究范式。④研究热点主要从“修复与平衡”视角出发,通过构建可持续发展框架、完善生态系统服务、发展生态工程、建立沙漠公园、开展工厂化养殖等多种途径来践行沙漠治理与开发。

本文研究的不足之处在于,虽然CiteSpace能做到科学文献计量分析,但由于数据检索方式、检索词选取等方面的限制,可能无法精准全面地检索到所有有关沙产业研究的文献,导致新出现的关键词、短期内发表的重要文献被遗漏,使研究结果不够全面,分析结果存在偏差,今后应该进一步完善文献筛选方法。

3.2 展望沙漠作为地球上特殊的地理单元,生态环境脆弱,但蕴藏着丰富的资源,沙漠资源的开发为人类的生产生活开辟了新的空间。未来沙产业的研究与发展应该注重以下几个方面的内容:①重视沙产业多学科交叉研究,推动沙产业理论与实践相结合。目前,沙产业研究重实践轻理论。沙产业是涉及多学科的综合性产业,以系统工程学、产业经济学、生态经济学、信息系统学、地理科学、生物工程、农业科学等为学科基础,通过系统工程学的组装配套、产业经济学的科学运营,将现代生物、物理、化学等研究成果,用于沙产业生产的各个环节,集成跨学科知识,实现光热能量转化,打破学科分割,实现跨学科、跨地区、跨行业人才培养。在沙产业理论指导下,各界学者和专家对沙产业的核心内容、内涵外延有了一定的共性认识,但也表现出理论滞后实践,对沙产业发展的指导也有一定的局限性,因此急需在实践中不断丰富产业内涵,形成理论体系,指导实践创新。②注重沙产业统计分类研究,筑牢沙产业研究和服务管理基础。沙产业作为新兴产业,涉及经济活动种类复杂多样,目前沙产业构成和分类体系不健全,关于沙产业的统计分类和产值计算体系没有建立起来,导致现有的有关沙产业的研究要么关注产业本身属性,要么侧重于沙产业在各地的实践模式或沙产业政策支持,并没有透过产业发展的表面现象,运用数据对其进行更深层次的研究[5]。此外,已有的有关沙产业分类研究难以出台相关标准,导致沙产业发展存在处于无序现象,无法与传统行业对接,也没有适用于沙产业系统的产值计算方法,沙产业发展带来的防风固沙、涵养水源、固碳释氧等生态功能很难直接用经济学方式进行价值核算[94]。因此,科学界定沙产业及相关产业的统计范围,形成全面、可持续的统计研究,能够准确反映其生产、加工、流通、服务等全产业链价值,有助于深化沙产业研究和管理。③创新沙产业发展模式,形成沙产业融合发展。沙产业是知识密集型的综合产业体系,在发展过程中涉及多个产业渗透和交叉重组,由于不同区域或同一区域资源禀赋不同、制度政策环境不同、经济社会发展阶段不同、产学研合作主体不同,发展沙产业不可能采用同一模式,所以沙产业或以某种单一类型存在,或是多种模式的融合。如我国甘肃省结合河西地方自然特色,以藻类研究开发为切入点,建成了螺旋藻养殖及系列产品开发生产基地,形成具有特色的沙产业发展模式[16, 47];新疆形成了以沙生特色经济作物种植为特点的沙产业发展模式[17, 33];内蒙古在毛乌素[41]、乌兰布和[55]、库布齐[95]形成了沙地中草药材种植加工、光伏发电综合利用、生态饲料加工、特色养殖、新能源化工、沙生植物种植开发、生态旅游等多融合型沙产业等沙产业发展模式。鉴于目前沙产业发展仍处于初级阶段,产业融合发展程度较低,且融合过程中存在产业功能拓展不足、产业科技创新力不足、产业内外融合要素主动性不强等问题。因此,在实践过程中要围绕“沙产业+”,推行沙产业交叉融合发展,拓展沙产业功能;延长产业融合链,推进沙产业产品供应链创新与应用;激发沙产业各部分活力,促进技术要素在各环节的渗透,实现产业增值。④发挥沙产业协同创新联盟作用,加快沙产业科研成果转移转化。“沙产业”是防沙治沙工作创新点,针对沙漠化治理和沙产业开发,国内开展了大量的研究,也取得了许多重要的理论研究成果和实用技术成果,但由于缺乏系统化的成果技术转化机制和平台,这些成果难以应用于沙区实践。1997年,甘肃省成立河西学院微藻工程技术研究中心。2015年,西北师范大学牵头组建省级风沙危害区生态修复与沙产业协同创新中心;2018年,内蒙古阿拉善盟成立了沙产业商会、沙产业创新学院、沙产业技术创新战略联盟,同年,陕西省沙产业技术创新战略联盟成立;2019年,国家林草局批复由中国科学院新疆生态与地理研究所联合疆内外多家科研机构和企业联合创建干旱区防沙治沙与沙产业创新联盟。以上中心和联盟分别搭建各具特色的沙产业创新平台,鼓励高校、科研院所到企业参与合作,支持企业搭建科技创新平台,开展沙产业理论、沙生动植物基因图谱绘制、沙生植物品种选育和种植、沙生动植物开发利用、沙漠风光氢储一体化等技术的研究和探索,开展理论—试验—示范—推广全链条研究,推进产学研一体化发展。随着国内外沙产业发展,联盟将发挥沙产业技术资源优势,引导沙产业领域的项目、人才、平台等资源优化整合,进一步聚集科技、人才、资本等创新要素,加强产业创新体系建设,促进产业发展技术集成,加速创新成果转移转化。

| [1] |

习近平. 推动我国生态文明建设迈上新台阶[J]. 资源与人居环境, 2019(2): 6-9. |

| [2] |

郝诚之. 对钱学森沙产业、草产业理论的经济学思考[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2004(1): 134-136. |

| [3] |

陈宇宏. 对钱学森沙产业的理论认识[J]. 西部大开发, 2016(5): 29-32. |

| [4] |

钱学森. 创建农业型的知识密集产业-农业、林业、草业、海业和沙业[J]. 农业现代化研究, 1984(5): 1-6. |

| [5] |

于丽媛. 沙产业分类及产值计算方法研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2015.

|

| [6] |

王自庆. 以沙产业理论推进新疆沙漠经济发展的模式研究[J]. 实事求是, 2011(4): 70-72. |

| [7] |

毕相生, 朱玉杰, 徐洪山, 等. 创建沙产业保护生态环境的几个问题初探[J]. 鹤城环境, 1993(Z1): 17-19. |

| [8] |

田裕钊. 对沙产业的认识和实践[J]. 科技导报, 1994(11): 7-11. |

| [9] |

赵雪雁, 巴建军. 绿洲的持续发展与沙产业[J]. 干旱区资源与环境, 1997(3): 15-19. |

| [10] |

樊胜岳, 李斌. 沙产业理论内涵探讨[J]. 中国沙漠, 1999, 19(3): 59-63. |

| [11] |

朱俊凤. 沙产业理论概念及其内涵的探讨[J]. 中国沙漠, 2004, 24(5): 13-17. |

| [12] |

刘恕. 对沙产业科学内涵的认识: 纪念钱学森沙产业论述发表 20周年[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2005(1): 57-61. DOI:10.3969/j.issn.1008-245X.2005.01.011 |

| [13] |

郝诚之. 对钱学森沙产业理论的经济思考[C]//《鄂尔多斯学研究成果丛书》经济研究, 2012: 263-269.

|

| [14] |

李发明, 张莹花, 贺访印, 等. 沙产业的发展历程和前景分析[J]. 中国沙漠, 2012, 32(6): 1765-1772. |

| [15] |

周立军. 宁夏沙产业发展研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2012.

|

| [16] |

吴春荣. 甘肃河西沙产业现状及其发展策略[D]. 陕西杨凌: 西北农林科技大学, 2012.

|

| [17] |

高新生. 新疆沙产业的发展历程和前景分析[J]. 吉林农业, 2017(11): 107. |

| [18] |

崔徐甲. 沙产业的理论内涵与实践模式研究[D]. 陕西西安: 陕西师范大学, 2018.

|

| [19] |

王岳, 刘学敏, 哈斯额尔敦, 等. 中国沙产业研究评述[J]. 中国沙漠, 2019, 39(4): 27-34. |

| [20] |

Portnov B A, Safriel U N. Prospective desertification trends in the Negev: Implications for urban and regional development[M]//Environmental Challenges in the Mediterranean 2000-2050. Springer, Dordrecht, 2004: 123-138.

|

| [21] |

Negaresh H, Rakhshani Z, Firoozi F, et al. Desertification assessment using the analytic hierarchy process and GIS in Southeast Iran[J]. Geografiska Annaler, Series A. Physical Geography, 2016, 98(1): 1-14. DOI:10.1111/geoa.12120 |

| [22] |

Akbari M, Shalamzari M J, Memarian H, et al. Monitoring desertification processes using ecological indicators and providing management programs in arid regions of Iran[J]. Ecological Indicators: Integrating, Monitoring, Assessment and Management, 2020, 111: 106011. |

| [23] |

Kamel S, Dahl C. The economics of hybrid power systems for sustainable desert agriculture in Egypt[J]. Energy, 2005, 30(8): 1271-1281. DOI:10.1016/j.energy.2004.02.004 |

| [24] |

Singh H P. Sustainable development of the Indian desert: The relevance of the farming systems approach[J]. Journal of Arid Environments, 1998, 39(2): 279-284. DOI:10.1006/jare.1998.0405 |

| [25] |

Jensen M H. Controlled environment agriculture in deserts, tropics and temperate regions: A world review[J]. Acta Horticulturae, 2002, 578: 19-25. |

| [26] |

Avni Y, Avni G, Porat N. A review of the rise and fall of ancient desert runoff agriculture in the Negev Highlands: A model for the southern Levant deserts[J]. Journal of Arid Environments, 2019, 163: 127-137. DOI:10.1016/j.jaridenv.2019.01.010 |

| [27] |

Tepper Y, Porat N, Bar-Oz G. Sustainable farming in the Roman-Byzantine period: Dating an advanced agriculture system near the site of Shivta, Negev Desert, Israel[J]. Journal of Arid Environments, 2020, 177: 104134. DOI:10.1016/j.jaridenv.2020.104134 |

| [28] |

Al-Dousari A, Al-Nassar W, Al-Hemoud A, et al. Solar and wind energy: Challenges and solutions in desert regions[J]. Energy, 2019, 176: 184-194. DOI:10.1016/j.energy.2019.03.180 |

| [29] |

Vo T T E, Je S M, Jung S H, et al. Review of photovoltaic power and aquaculture in desert[J]. Energies, 2022, 15(9): 3288. DOI:10.3390/en15093288 |

| [30] |

邓启明, 黄祖辉, 胡剑锋. 以色列农业现代化的历程、成效及启示[J]. 社会科学战线, 2009(7): 74-78. |

| [31] |

郑光华. 美国设施农业发展概况[J]. 世界农业, 1999(3): 13-16. |

| [32] |

曹茂. 澳大利亚农业干旱简史与政策实践[J]. 古今农业, 2021(1): 89-96, 115. |

| [33] |

方宾伟. 新疆沙产业经营模式研究[D]. 新疆石河子: 石河子大学, 2018.

|

| [34] |

Moghazy N H, Kaluarachchi J J. Sustainable agriculture development in the Western Desert of Egypt: A case study on crop production, profit, and uncertainty in the Siwa region[J]. Sustainability, 2020, 12(16): 6568. |

| [35] |

黄泽全. 阿尔及利亚的农业[J]. 世界农业, 1983(11): 51-53. |

| [36] |

李智卓. 我国荒漠化防治政府主导责任的实践困境及其应对[J]. 法学论坛, 2022, 37(4): 152-160. |

| [37] |

胡璐. 从"沙进人退"到"绿进沙退"[N]. 新华每日电讯, 2022-06-18(4).

|

| [38] |

卢琦, 雷加强, 李晓松, 等. 大国治沙: 中国方案与全球范式[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(6): 656-664. |

| [39] |

王力. 沙产业发展现状及前景展望[J]. 中国水土保持, 2000(3): 28-30, 47. |

| [40] |

金正道. 我国沙产业发展现状及对策建议[J]. 林业经济, 2011(1): 36-39. |

| [41] |

刘志仁, 王红, 贺生成. 基于毛乌素沙漠成因与现状的生态经济开发模式与制度保障[J]. 生态经济, 2007(10): 136-139. |

| [42] |

卜耀军, 郭寒芳, 尚爱军, 等. 榆林风沙区发展沙产业的优势、途径及对策研究[J]. 水土保持研究, 2009, 16(4): 216-219, 224. |

| [43] |

艾力·买买吐松, 土尔逊托合提·买土送, 阿依古丽·克里木拉. 基于SWOT分析下的和田地区沙产业发展现状及其存在问题[J]. 国土与自然资源研究, 2014(4): 68-69. |

| [44] |

吴惠敏, 刘阳, 党晓宏, 等. 鄂尔多斯砒砂岩区沙产业发展现状及技术研究[J]. 中国水土保持, 2022(1): 52-55. |

| [45] |

韩新盛, 郭晓川, 李敏. 基于生态产业链的库布其沙漠沙产业集群发展模式研究[J]. 科学管理研究, 2015, 33(5): 55-58. |

| [46] |

郭彩贇, 韩致文, 李爱敏, 等. 库布齐沙漠生态治理与开发利用的典型模式[J]. 西北师范大学学报: 自然科学版, 2017, 53(1): 112-118. |

| [47] |

王丹霞, 祖廷勋, 罗光宏, 等. 甘肃省张掖市微藻产业发展模式研究[J]. 河西学院学报, 2016, 32(5): 16-20. |

| [48] |

陶明, 黄高宝. 沙产业实践模式研究[J]. 安全与环境学报, 2009, 9(3): 100-105. |

| [49] |

刘璐, 钱福檬, 钱贵霞. 沙产业融合发展模式[J]. 中国沙漠, 2020, 40(3): 67-76. |

| [50] |

赵吉, 钱贵霞, 杨志坚, 等. 沙区生态产业理论体系与实践模式[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(12): 1-8. |

| [51] |

黄成娟. 甘肃河西走廊沙产业发展模式研究[D]. 甘肃兰州: 兰州大学, 2009.

|

| [52] |

王睿, 周立华, 陈勇, 等. 库布齐沙漠3种沙产业模式的经济效益评价[J]. 中国沙漠, 2017, 37(2): 392-398. |

| [53] |

钱贵霞, 田欣. 不同发展模式的沙区生态产业价值链特征及其综合效益[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(12): 25-34. |

| [54] |

张倩, 孙志宏, 张南. 内蒙古沙区苁蓉产业发展效益评价[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(2): 41-46. |

| [55] |

田欣, 刘璐, 钱贵霞, 等. 乌兰布和沙漠沙产业循环经济生态效率研究: 以金沙集团为例[J]. 世界农业, 2020(07): 101-109, 115. |

| [56] |

董瑞杰, 董治宝, 曹晓仪, 等. 中国沙漠生态旅游资源赋存及开发策略[J]. 水土保持通报, 2013, 33(1): 152-156. |

| [57] |

刘小鹏, 李同升. 西北干旱半干旱区沙产业建设综合绩效与农业可持续发展: 以宁夏中北部为例[J]. 水土保持通报, 2001, 21(3): 63-66. |

| [58] |

范敬龙, 李丙文, 徐新文, 等. 基于植物防沙工程的沙产业技术进展: 以肉苁蓉种植产业为例[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(6): 717-723. |

| [59] |

张宇, 胡玉玲, 姜晓莹. 内蒙古沙产业高质量发展路径分析[J]. 中国统计, 2021(10): 32-35. |

| [60] |

郭慧敏, 吴铁雄. 冀西北沙区沙产业综合开发的对策[J]. 改革与战略, 2010, 26(7): 128-130. |

| [61] |

Zhang Zhihua, Huisingh D. Combating desertification in China: Monitoring, control, management and revegetation[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 182: 765-775. |

| [62] |

吴迪, 杜子华, 钱福檬. 基于CiteSpace的中国沙产业研究现状与趋势展望[J]. 农业展望, 2020, 16(3): 66-73. |

| [63] |

张晓琴, 苏志珠, 马义娟, 等. 基于CNKI期刊文献数据库的沙产业研究进展分析[J]. 中国沙漠, 2021, 41(3): 56-65. |

| [64] |

陈闻君, 赵欣悦. 基于知识图谱的中国沙漠资源开发与利用研究综述[J]. 当代经济, 2022, 39(1): 44-49. |

| [65] |

史振业, 冯起. 21世纪战略新兴产业沙产业[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 3.

|

| [66] |

陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. 引文空间分析原理与应用CiteSpace实用指南[M]. 北京: 科学出版社, 2014.

|

| [67] |

Chen C. CiteSpaceⅡ: Detecting and Visualizing Emerging Trends[J]. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 2006, 57(3): 359-377. |

| [68] |

严若谷, 周素红, 闫小培. 西方城市更新研究的知识图谱演化[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 83-88. |

| [69] |

韩增林, 李彬, 张坤领, 等. 基于CiteSpace中国海洋经济研究的知识图谱分析[J]. 地理科学, 2016, 36(5): 643-652. |

| [70] |

王梓懿, 沈正平, 杜明伟. 基于CiteSpaceⅢ的国内新型城镇化研究进展与热点分析[J]. 经济地理, 2017, 37(1): 32-39. |

| [71] |

李伯华, 罗琴, 刘沛林, 等. 基于CiteSpace的中国传统村落研究知识图谱分析[J]. 经济地理, 2017, 37(9): 207-214, 232. |

| [72] |

孙威, 毛凌潇. 基于CiteSpace方法的京津冀协同发展研究演化[J]. 地理学报, 2018, 73(12): 2378-2391. |

| [73] |

安传艳, 李同昇, 翟洲燕, 等. 1992-2016年中国乡村旅游研究特征与趋势: 基于CiteSpace知识图谱分析[J]. 地理科学进展, 2018, 37(9): 1186-1200. |

| [74] |

李丽霞, 何彪, 童昀. 中国旅游高质量发展研究热点及趋势分析: 基于CiteSpace的知识图谱分析[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2022, 56(1): 51-61. |

| [75] |

Cowie A L, Orr B J, Sanchez, et al. Land in balance: The scientific conceptual framework for Land Degradation Neutrality[J]. Environmental Ence & Policy, 2018, 79: 25-35. |

| [76] |

Wang T, Xue X, Zhou L, et al. Combating aeolian desertification in northern China[J]. Land Degradation & Development, 2015, 26(2): 118-132. |

| [77] |

Reed M S, Buenemann M, Atlhopheng J, et al. Cross-scale monitoring and assessment of land degradation and sustainable land management: A merhodologicla framerowk for knowledge managementy[J]. Land Degradation & Development, 2011, 22(2): 261-271. |

| [78] |

Reynolds J F, Grainger A, Stafford Smith D M, et al. Scientific concepts for an integrated analysis of desertification[J]. Land degradation & development, 2011, 22(2): 166-183. |

| [79] |

Vogt J V, Safriel U, Von Maltitz G, et al. Monitoring and assessment of land degradation and desertification: towards new conceptual and integrated approaches[J]. Land Degradation & Development, 2011, 22(2): 150-165. |

| [80] |

Reynolds J F, Stafford Smith D M, Lambin E F, et al. Global desertification: Building a science for dryland development[J]. Science, 2007, 316(5826): 847-851. |

| [81] |

Dregne H E. Desertification control: A framework for action[J]. Environmental Monitoring & Assessment, 1995, 37(1/3): 111-122. |

| [82] |

夏梅梅, 钟宛凌, 欧阳里山, 等. 1989-2018年国内作物连作障碍研究现状: 基于CNKI的文献计量学分析和科学知识图谱研究[J]. 农学学报, 2021, 11(3): 46-54. |

| [83] |

Gonzalez-Roglich M, Zvoleff A, Noon M, et al. Synergizing global tools to monitor progress towards land degradation neutrality: Trends, Earth and the World Overview of Conservation Approaches and Technologies sustainable land management database[J]. Environmental Science & Policy, 2019, 93: 34-42. |

| [84] |

Okpara U T, Stringer L C., Akhtar-Schuster M, et al. A social-ecological systems approach is necessary to achieve land degradation neutrality[J]. Environmental Science & Policy, 2018, 89: 59-66. |

| [85] |

Romo-Leon J R, van Leeuwen W J D. Castellanos-Villegas A: Using remote sensing tools to assess land use transitions in unsustainable arid agro-ecosystems[J]. Journal of Arid Environments, 2014, 106: 27-35. |

| [86] |

Tan Minghong, Li Xiubin. Does the Green Great Wall effectively decrease dust storm intensity in China: A study based on NOAA NDVI and weather station data[J]. Land Use Policy, 2015, 43(43): 42-47. |

| [87] |

Wang Xunming, Hua Ting, Lang Lili, et al. Spatial differences of aeolian desertification responses to climate in arid Asia[J]. Global and Planetary Change, 2017, 148: 22-28. |

| [88] |

Meroni M, Schucknecht A, Fasbender, et al. Remote sensing monitoring of land restoration interventions in semi-arid environments with a before-after control-impact statistical design[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2017, 59: 42-52. |

| [89] |

Garcia CL, Teich I, Gonzalez-Roglich M, et al. Land degradation assessment in the Argentinean Puna: Comparing expert knowledge with satellite-derived information[J]. Environmental Science & Policy, 2019, 91: 70-80. |

| [90] |

Santarem F, Saarinen J, Brito J C. Mapping and analysing cultural ecosystem services in conflict areas[J]. Ecological Indicators, 2020, 110: 105943. |

| [91] |

Maghsoudi M, Moradi A, Moradipour F, et al. Geotourism development in world heritage of the Lut Desert[J]. Geoheritage, 2019, 11(2): 501-516. |

| [92] |

Winkler D E, Brooks E. Tracing extremes across Iconic desert landscapes: Socio-ecological and cultural responses to climate change, water scarcity, and wildflower superblooms[J]. Human Ecology, 2020, 48(2): 211-223. |

| [93] |

Colléony A, Geisler G, Shwartz A. Exploring biodiversity and users of campsites in desert nature reserves to balance between social values and ecological impacts[J]. Science of The Total Environment, 2021, 770: 145255. |

| [94] |

张晓琴. 基于生态系统服务价值的沙产业生态效益评估[D]. 山西太原: 山西大学, 2021.

|

| [95] |

何丽娟, 蒙仲举, 党晓宏, 等. 库布齐沙产业模式及可持续发展对策[J]. 绿色科技, 2021, 23(2): 15-20. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42