全球气候变化日益严重,威胁着人类的可持续发展。陆地生态碳储量作为全球碳储量的一部分,在减缓温室效应和调节气候变化方面发挥着至关重要的作用[1]。土地利用变化是决定陆地生态碳储量和影响碳循环的重要因素[2],它通过改变地球表面的生物地球化学过程及其能量流动和物质循环[3],进而改变植被和土壤的固碳能力,使陆地生态系统碳储量及其分布格局发生变化。自工业革命以来,化石燃料燃烧、森林资源破坏、农业生产和城市垃圾处理等人类活动极大程度地改变了土地利用方式[4],土地利用变化每年导致的碳排放量约为4.30×109 t[5]。因此,研究土地利用变化与陆地生态碳储量之间的响应关系,对维持区域碳循环的平衡与稳定有重要意义。

目前已有大量研究基于通量观测、野外调查和统计数据分析等方法计算碳储量,但此类方法存在空间代表性不足、野外调查样本数据有限、仪器设备费用昂贵等缺点[6]。为解决上述问题,CEVSA,BIOME-BGC,CENTURY等生物地球化学模型逐渐被广泛应用于陆地生态碳储量的估算,如亓伟伟等[7]运用BIOME-BGC模型模拟增温1.2~1.7 ℃下青藏高原高寒草甸生态系统碳通量的变化,结果表明短期增温导致系统净碳固定增加29.6%。虽然此类模型在一定范围内具有模拟精度高的优点,但其参数输入复杂、通用性差等缺点限制其应用。相较于以上估算方法,InVEST(integrated valuation of ecosystem services and trade-offs)模型具有数据参数需求少、运行速度快,碳储量时空分布与动态变化可视化的特点[8],可长时序、大尺度地反映土地利用变化与碳储量之间的关系,揭示了自然和人类活动对碳储量的影响关系。刘晓娟等[9]基于FLUS-InVEST耦合模型模拟了不同代表性浓度路径情景下2100年中国土地利用变化对碳储量的影响;刘冠等[10]运用InVEST模型估算了1999—2016年陕西省麻塔流域经济果林建设过程中区域碳储量的变化,并分析了坡度、坡向、坡位对碳储量时空分布的影响。Zhu等[11]利用CA-Markov-InVEST耦合模型对中国西北干旱区1990—2020年和2020—2050年生态系统碳储量进行评估和预测,分析并讨论区域土地利用变化对陆地生态碳储量的影响。

祁连山国家公园是中国首批国家公园试点之一,含有森林、草原、冰川、湿地等多种生态系统,具有巨大的固碳潜力。然而,自20世纪50年代以来过度放牧、森林砍伐、矿产资源开发、水电站建设、旅游开发等人类活动的增加,导致祁连山地区生态破坏严重[12]。付建新等[13]研究发现1980—2015年祁连山南坡草地、林地与水域呈现减少趋势,耕地、建设用地与未利用地呈现增加趋势,土地利用转移以水域和未利用地之间的转化为主。张赫林等[14]基于1986—2015年的Landsat时间序列数据,采用光谱扩展与决策树分类方法得出祁连山地区耕地、林地和草地面积总体下降,且草地破碎化、土地荒漠化程度加剧。为保护祁连山生态环境安全,国家相应实施了“草原生态保护补助奖励机制”“草地承包制度”“退耕还林”“天然林保护工程”等一系列生态工程和土地管理政策,使祁连山土地利用发生了显著变化。因此,分析祁连山国家公园不同历史时期土地利用变化状况,并探索其对碳储量的影响,对逐步优化国家公园土地利用结构、增加区域碳储量极具必要性。鉴于此,本研究选取未设立任何自然保护区时间(1980年)、祁连山国家级自然保护区建立时间(1990年)、生态保护成效初现时间(2000年)、生态保护成效巩固时间(2010年)和祁连山国家公园成立时间时期(2018年)5个时间节点,在明确祁连山国家公园1980—2018年土地利用变化过程的基础上,基于InVEST模型研究国家公园陆地生态碳储量的时空分布特征,以期为国家公园生态价值提升、生态工程及土地管理政策调整提供科学依据。

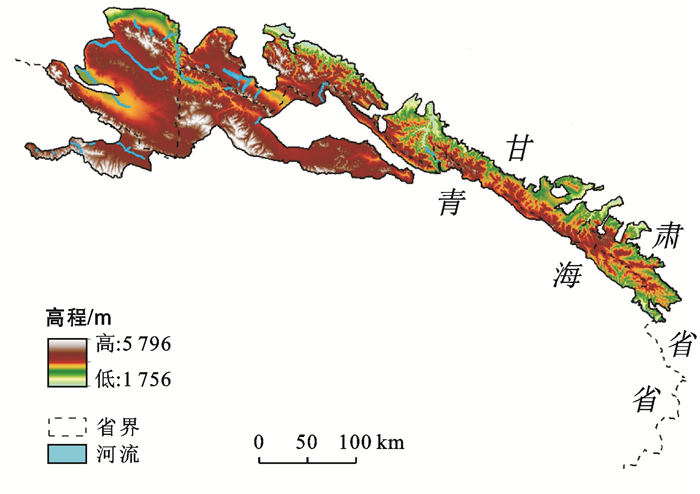

1 研究区概况祁连山国家公园位于中国西北地区,横跨甘肃省和青海省(36°47′—39°48′N,94°51′—103°00′E),总面积为5.02×106 hm2,其中甘肃和青海片区的面积分别为3.44×106 hm2和1.58×106 hm2,占国家公园总面积的68.53%和31.47%,公园内划分为核心保护区和一般控制区,分别占国家公园面积的55%和45%。气候类型为高原大陆性气候,年平均气温约4 ℃,年平均降雨量约400 mm,具有太阳辐射强、昼夜温差大的特点。水资源丰富,高海拔山区以冰冻圈(现代冰川、冻土和季节性积雪)为主要覆地,是黑河、八宝河、托勒河、疏勒河、党河、石羊河、大通河等河流的发源地,因此被称为“固体水塔”。植被分布具有明显的经度地带性和垂直地带性,广泛分布着森林、草原、灌丛、草甸、垫状植被、沼泽和水生植被等多种植被类型(图 1)。

|

图 1 祁连山国家公园概况 |

本研究选取1980,1990,2000,2010,2018年5期土地利用数据,采用土地转移矩阵计算相邻两时间节点(即1980—1990,1990—2000,2000—2010,2010—2018)的土地转移方向以及转移面积,统计相应时段各土地利用动态指数和土地利用重要性指数,定量化描述祁连山国家公园1980—2018年土地利用变化的方向和强度。

土地利用单一动态指数是研究区内某一土地利用类型在一定时间范围内的数量变化,反映一定时间段内某土地类型的变化速率[15]。其计算公式如下:

| $K = \frac{{{U_b} - {U_a}}}{{{U_a} \times T}} \times 100\% $ | (1) |

式中:K为某种土地利用类型的单一动态指数; Ua和Ub分别为研究初期和研究末期某种土地利用类型的数量; T为研究期。

土地利用综合动态指数是指研究区一定时间内土地利用变化的强度[16]。其计算公式如下:

| ${K_{{\rm{total }}}} = \left( {\frac{{\sum\limits_{i = 1}^n \Delta {U_{i - j}}}}{{2\sum\limits_{i = 1}^n {{U_i}} }}} \right) \times \frac{1}{T} \times 100\% $ | (2) |

式中:Ktotal为某时期的土地利用综合动态指数; Ui为研究初期的i类土地利用类型面积; ΔUi-j为研究期内i类土地利用类型转换为非i类土地利用类型面积的绝对值。

土地利用变化重要性指数用于筛选土地利用变化过程中主要的土地变化类型[17]。该指数越大,相应的土地利用类型在土地利用变化中更为重要,主导性更强。其计算公式如下:

| ${D_i} = \frac{{{A_i}}}{A}$ | (3) |

| $A = \sum\limits_{i = 1}^n {{A_i}} $ | (4) |

式中:Di为i类土地利用类型的土地利用变化重要性指数,取值为0~1。Ai为i类土地利用类型的变化面积; A为研究区一定时期内所有土地利用变化面积的总和。

土地利用转移矩阵主要分析各土地利用类型的变化方向(研究期初各土地利用类型的流向和期末各土地利用类型的来源),以便更好地理解土地利用的时空演变过程[18]。其计算公式如下,

| ${C_{i \times j}} = 10A_{i \times j}^t + A_{i \times j}^{t + 1}\quad (i < 10, j < 10)$ | (5) |

式中:Ci×j为t到t+1时期土地利用变化图; Ai×jt为t时期的土地利用类型图; Ai×jt+1为t+1期土地利用类型图; i, j分别代表不同的土地利用类型。

2.1.2 InVEST模型InVEST模型(integrated valuation of ecosystem services and trade-offs)由美国斯坦福大学、大自然保护协会(TNC)与世界自然基金会(WWF)联合开发,用于模拟不同土地利用情景下生态系统服务功能的变化,旨在为决策者权衡人类活动的效益和影响提供科学依据。InVEST模型中的Carbon模块将生态系统碳储量划分为4个基本碳库,即地上生物碳(土壤以上所有存活植物中的碳)、地下生物碳(植物活根系统中的碳)、土壤碳(矿质土壤和有机土壤中的有机碳)和死亡有机碳(凋落物、枯木和垃圾中的碳)。碳储量是由各土地利用类型4个碳库的平均碳密度乘以相应的土地面积计算所得。其计算公式如下:

| $C = {C_{{\rm{above }}}} + {C_{{\rm{below }}}} + {C_{{\rm{soil }}}} + {C_{{\rm{dead }}}}$ | (6) |

| ${C_{{\rm{total }}}} = \sum\limits_{k = 1}^n {{A_k}} \times {C_k}\quad (k = 1, 2, \cdots , n)$ | (7) |

式中:C为某土地利用类型单位面积碳储量之和(t); Cabove为地上生物量的碳密度(t/hm2); Cbelow为地下生物量的碳密度(t/hm2); Csoil为土壤有机碳密度(t/hm2); Cdead为死亡有机物碳密度(t/hm2); Ak为某土地利用类型面积(hm2); Ctotal为区域生态系统碳储量(t)。

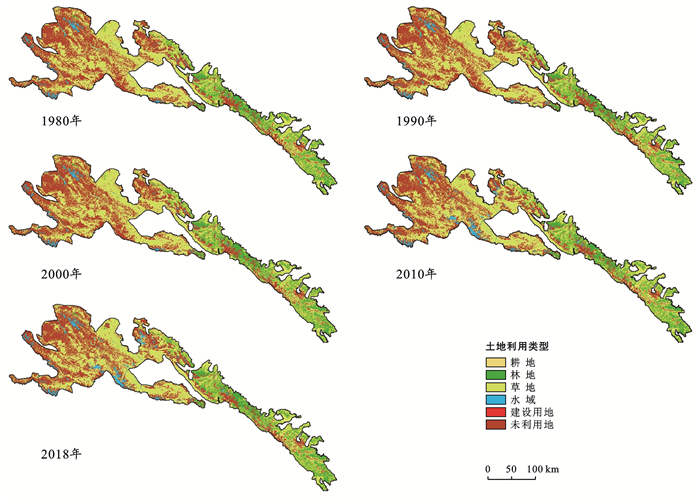

2.2 数据来源 2.2.1 土地利用数据土地利用数据来源于中国科学院资源环境数据中心(http://www.resdc.cn/data),包括6个一级类和26个二级类,分辨率为30 m×30 m。根据祁连山国家公园的实际土地利用情况,研究区内无水田、滩涂、城镇用地,因此二级类型分为21类(表 1)。本研究经重分类处理后将土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6类,裁剪后得到1980,1990,2000,2010,2018年5期祁连山国家公园土地利用类型分布图(图 2)。

|

|

表 1 祁连山国家公园土地利用类型 |

|

图 2 1980—2018年祁连山国家公园土地利用分布 |

InVEST模型Carbon模块在计算过程中进行了简化,其假设某一土地利用类型的碳密度不随着时间发展而变化。本研究所使用的碳密度数据从已有研究文献中获得(表 2)。由于碳密度随区域而变化,为了保证模拟精度,碳密度参数选取围绕西北地区,主要集中在黑河和疏勒河流域附近。另外,研究区建设用地主要用于矿产资源开采和水电站建设,地表硬化,因此将其碳密度视为0。

|

|

表 2 祁连山国家公园土地利用类型碳密度(以C计) |

为定量分析祁连山国家公园1980—2018年的土地利用变化幅度,本研究对各土地利用类型的面积和比例变化进行了统计,结果见表 3。草地是祁连山国家公园主要的土地利用类型,约占研究区面积的42.96%,未利用地面积略小于草地,其次是林地、水域、耕地和建设用地,耕地和建设用地面积之和仅占研究区总面积的0.34%。1980—2018年祁连山国家公园土地利用类型面积整体呈现为“3增3减”的变化特征,即林地、水域、建设用地面积增加,耕地、草地、未利用地面积减少。相较于1980年,2018年林地面积增加2 469.87 hm2,增幅为0.40%;水域面积增加78 021.54 hm2,增幅为77.07%;建设用地面积增加108.36 hm2,增幅为13.49%;耕地面积仅减少43.83 hm2,降幅为0.27%;草地面积减少19 626.03 hm2,降幅为0.91%;未利用地面积减少高达66 170.52 hm2,降幅为3.12%。另外,1980—2018年研究区土地利用综合动态指数由0.002增加至0.802(表 4),表明土地利用结构和土地利用方式变化明显,尤其2000年后不同土地利用类型间相互转化愈加复杂和活跃。发生变化的土地利用面积为5.90×105 hm2,占国家公园总面积的11.77%。其中,未利用地、草地和林地是转化最为频繁的土地利用类型,累计变化面积占总变化面积的96.59%(表 5)。

|

|

表 3 1980—2018祁连山国家公园土地利用类型变化 |

|

|

表 4 1980—2018祁连山国家公园土地利用动态指数 |

|

|

表 5 1980—2018年祁连山国家公园土地利用面积转移矩阵 |

为进一步研究祁连山国家公园1980—2018年土地利用类型转化方向和变化强度,本研究对各土地利用类型的土地利用动态指数和土地利用变化重要性指数进行了分析,结果见表 4,土地转移矩阵见表 5。

(1) 耕地面积呈现“减少—增加—快速增加—快速减少”的变化特点。耕地向林地和草地转化是其面积减少的主要原因,分别占耕地面积转出量的32.13%和62.34%,这主要是因为“退耕还林还草(1999年)”和“牧草良种补贴(2011年)”政策的实施,政府鼓励牧区有条件的地方开展人工种草以减轻草原生态压力,增强饲草供应能力。

(2) 林地面积呈现“减少—增加—快速增加”的变化特点。2000年后林地面积逐步增加,且2010—2018年增加速度最快,其土地利用单一动态指数为历史最高值(0.049%),主要由草地和未利用地转入,分别占林地转入量的78.15%和17.61%,这是因为国家大力投资林业建设工程,包括退耕还林工程(1999年)、天然林保护工程(2000年)、三北防护林工程(1978年)等。祁连山地区2000—2010年实施天然林保护工程后森林覆盖率增长了1.3%,活力木储蓄增加了2.12×106 m3[21]。

(3) 草地面积呈现“减少—增加—快速减少”的变化特点。1980—1990年草地面积减少973.53 hm2,其土地利用单一动态指数(-0.005%)和土地利用重要性指数(0.465)表明草地是该时期变化较为重要的土地利用类型,初步呈现退化的趋势。2010—2018年草地面积迅速减少,其土地利用单一动态指数(-0.112%)和土地利用重要性指数(0.553)上升。从转移方向上看,1980—2018年草地主要转出为林地和未利用地,分别占草地转出量的30.61%和65.52%,表明草地退化程度逐步加深,草地趋于荒漠化、石漠化和盐渍化。20世纪80年代初草原地区开始实施“承包责任制”,承包、围封和过度放牧导致草地破碎化,草原植被覆盖面积下降[22]。随后出台的“草原禁牧与草畜平衡制度(2005年)”“生态移民”等政策忽视了草畜平衡和草场资源分布之间的矛盾,超载过牧、偷牧等行为持续影响草原退化。总体而言,人类活动和政策干扰是草地退化的重要原因之一。

(4) 水域面积总体呈现“增加—减少—快速增加”的变化特点,主要由未利用地转入,转入的未利用地占水域转入量的91.24%。祁连山冰川过去50 a呈现物质亏损和退缩减薄的状态,根据对疏勒河径流模拟发现过去40 a冰川融水对径流的平均贡献率为23.60%[23],因此冰川消融产生的水文效应可能是水域面积增加的原因之一。

(5) 建设用地面积呈现为“增加—减少—快速增加”的变化特点。主要由耕地、草地和林地转入,分别占建设用地转入量的18.67%,16.33%和50.59%,表明研究区内部分项目建设以侵占耕地,破坏林地和草地为代价。特别是2010—2018年建设用地面积激增198.90 hm2,其土地利用单一动态指数为同期土地利用类型中的最高值(3.488%),表明该时期国家公园内的人类活动逐渐增加。祁连山国家公园自然资源丰富,矿产无序开采、旅游过度开发及水电站建设所带来的经济利益加速了建设用地面积的扩张。

(6) 未利用地面积呈现为“轻微增加—减少—轻微增加”的变化特点,总体呈下降趋势,2000—2010年下降速度最快。从转移方向上来看,未利用地主要转为林地、草地和水域。同期,林地和草地是转为未利用地的主要土地利用类型,但未利用地转出为林地和草地的面积小于林地和草地转入的面积,表明林地、草地和未利用地之前相互转化较为频繁,且植被覆盖面积逐渐增加。

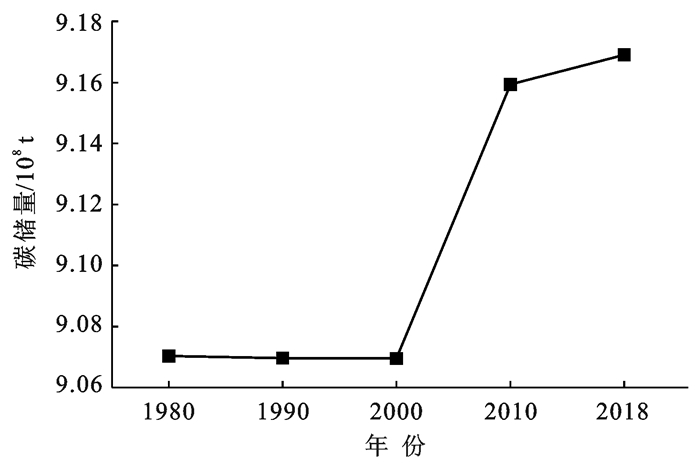

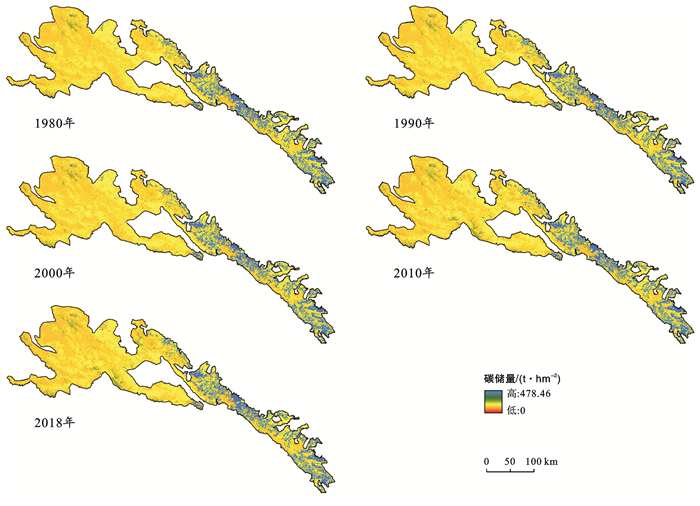

3.2 祁连山国家公园碳储量时空分布特征从数量上来看(图 3),祁连山国家公园1980, 1990, 2000, 2010, 2018年的碳储量分别为9.07×108,9.07×108,9.07×108,9.16×108,9.17×108 t,呈现“先减后增”的趋势,可将碳储量变化分为3个阶段,即轻微下降—快速增长—缓慢增长,总计增加9.87×106 t。具体表现为,1980—2000年碳储量下降了7.39×104 t,降幅仅为0.01%;2000—2010年碳储量增长速度较快,增加了8.97×106 t,增幅为0.99%;2010—2018年碳储量增加了9.70×105 t,增幅为0.11%,即2000—2010年碳储量的增加速度是2010—2018年的9倍。

|

图 3 1980—2018年祁连山国家公园碳储量变化趋势 |

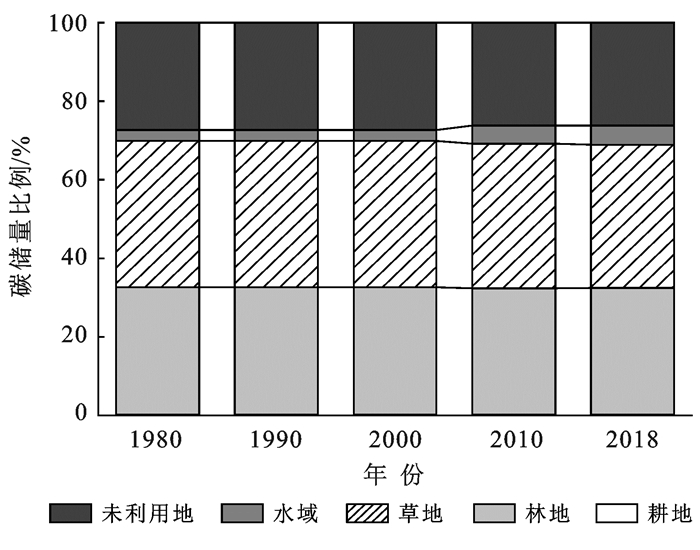

由土地利用类型(图 4)可知,草地是最主要的碳库,其碳储量约占区域总碳储量的37.02%,其次是林地(32.41%)、未利用地(26.87%)、水域(3.57%)和耕地(小于1%)。

|

图 4 祁连山国家公园各土地利用类型碳储量比例分布 |

各时间点上不同土地利用类型的碳储量比例结构总体上未发生明显变化,但2000年后比例变化趋势略有不同,其中水域碳储量比例增加,而林地、草地和未利用地的碳储量比例有所下降。统计表明,虽然未利用地碳储量比例与草地碳储量比例相差-8.16%,具有较差的固碳能力,但因其占地面积较大,仍是国家公园重要的碳库之一。

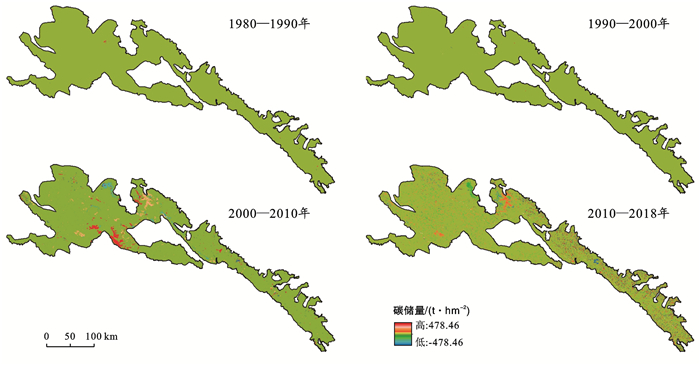

从空间分布上看(图 5),1980—2018年祁连山国家公园碳储量空间分布呈现出大致相同的格局,具体表现为沿祁连山脉东南走向碳储量逐步增加,呈现出“西低东高”的格局。碳储量低值区域主要集中分布在研究区西段和中段西侧,碳储量高值区域集中分布在研究区东段和中段东侧,而碳储量中值则零散分布于研究区西段。这种空间分布格局与祁连山国家公园土地利用类型及植被分布状况有一定的联系,即碳储量高值区主要地类以林地为主,低值区主要地类为未利用地,而碳储量中值区域相应的土地类型为水域。从空间变化上看(图 6),1980—2000年祁连山国家公园碳储量空间格局变化不大。2000—2010年碳储量变化区域具有零星分布的特点,碳储量显著增加的区域主要分布在研究区西段东南侧和中段北侧,这一时期水域面积扩张剧烈,大面积的未利用地转为水域;而碳储量显著下降的区域分布在研究区西段北侧和中段南侧,主要是因为该区域草地退化转为未利用地。2010—2018年,研究区土地利用变化剧烈,导致碳储量空间格局整体波动。

|

图 5 1980—2018年祁连山国家公园碳储量分布特征 |

|

图 6 1980—2018年祁连山国家公园碳储量时空变化分布特征 |

由于不同土地利用类型间转移面积、土壤和植被碳密度不同,土地利用变化对碳储量的影响也不同,碳储量变化情况见表 6。耕地转出导致碳储量增加8.34×105 t,主要是因为退耕还林政策及人工种草技术使大面积耕地转为碳密度更高的林地和草地,植被面积逐渐扩大,有利于碳储量的增加。林地具有较强的固碳能力,其碳密度是本研究所有土地利用类型中的最大值,因此林地转出为任何土地利用类型都不利于碳储量的封存。林地转出所减少的碳储量为2.95×107 t,占碳储量总减量的78.46%。而增加的林地主要由草地和未利用地转入,使碳储量分别增加2.34×107 t和5.92×106 t,共占碳储量总增量的60.70%。草地呈“减少—增加—快速减少”波动变化,整体表现出草地退化趋势,但草地转出却使碳储量增加了1.74×107 t。这是因为草地转为碳密度更高的林地和水域,且转移面积较大,导致碳储量的减少量小于增加量。水域是面积涨幅最大的土地利用类型,主要由未利用地转入,未利用地的转入使碳储量增加了1.14×107 t,占碳储量总增量的23.60%。建设用地面积呈现为“增加—减少—快速增加”,主要由耕地,林地和草地转入。

|

|

表 6 1980—2018年祁连山国家公园土地利用类型变化及其引起的碳储量变化 |

本研究将建设用地的碳密度设为0,因此建设用地转为其他土地利用类型有利于碳储量的增加,共计增加了8.13×104 t。而耕地、林地和草地转为建设用地使碳储量分别减少了7.29×103 t,3.99×104 t和4.07×104 t,三者之和却仅占碳储量总减量的0.23%,主要是因为建设用地的面积比例过小。未利用地面积总体呈现减少趋势,其转出为其他土地利用类型使碳储量增加了2.29×107 t,转为林地、草地和水域所增加的碳储量远大于其转为耕地、建设所减少的碳储量。

尽管祁连山国家公园生态环境由“遭受严重破坏”逐渐过渡到“有序恢复”,但其仍是保障西部生态安全的巨大碳库。1980—2018年土地利用变化导致祁连山国家公园碳储量总体增加9.87×106 t。生态系统的正向演变(耕地、草地和未利用地转为林地,耕地和未利用地转为草地,未利用地转为水域)造成的碳储量增量为4.71×107 t,占碳储量总增量的97.52%,而生态系统逆向演变(林地转出、草地转为未利用地、耕地和草地转为建设用地)造成的碳储量减量为3.57×107 t,占碳储量总减量的95.21%。由此可见,1980—2018年祁连山国家公园碳储量增加主要是因为生态系统正向演变使得碳密度较高的土地利用类型面积增大,植被覆盖面积增加,土壤和植被地上、地下碳储量增加。

4 讨论与结论 4.1 讨论 4.1.1 碳储量时空变化及其影响因素陆地生态系统是世界上最大的碳库,受不同土地利用类型碳密度影响,区域土地利用格局变化必然影响陆地生态碳储量的时空分布,不少学者已对土地利用变化和生态系统碳储量之间的关系进行了研究[24-25]。本研究将土地利用动态变化和InVEST模型相结合,分析1980—2018年祁连山国家公园生态破坏和生态恢复前后的土地利用变化,评估土地利用变化对陆地生态碳储量的影响。研究表明,1980—2018年祁连山国家公园碳储量呈现“先减后增”的趋势,2000年后增幅较大且增速较快,总计增加了9.87×106 t,一定程度上反映了祁连山国家公园生态恢复措施有利于碳储量的积累,区域生态系统功能逐步增强。自20世纪80年代,研究区陆续实施“草原承包政策”“草原禁牧与草畜平衡制度”“草原生态保护补助奖励机制”“退耕还林”“退牧还草”“天然林保护工程”“三北防护林”等一系列生态工程和土地管理政策,促进生态系统的正向演变(耕地、草地和未利用地转为林地,耕地和未利用地转为草地,未利用地转为水域),使碳密度较低的土地利用类型转为碳密度较高的土地利用类型,增加植被覆盖面积,从而增加区域碳储量。这与部分学者的研究结果一致。Deng等[26]认为2000—2010年全球碳汇中退耕还林工程贡献了约25%的生物碳储量,可抵消我国2010年3%~5%的碳排放量。邓蕾[27]认为黄土高原生态系统长期植被恢复显著提高生态系统碳储量及固碳潜力。Zhao等[20]认为黑河上游流域生态工程的实施使土地利用类型转为高碳密度的林地和湿地,预测2015—2029年生态工程的实施将增加10.27×109 t的碳储量。因此,生态工程、土地管理政策,以及自然保护区生态管理引起的土地利用变化可以维持并增加碳储量。另外,本研究结果表明其他土地利用类型转为建设用地时会导致陆地生态碳储量减少,这与Zhu等[28]、杨皓然等[29]的研究结果一致。Zhu等[28]研究表明改革开放以来浙江省经济快速发展,建设用地大面积侵占耕地和草地,导致1990—2010年碳储量减少17.5×109 t。杨皓然等[29]认为土地利用转型导致CO2过度排放及能源过度消耗,多数城市存在生态低效率问题。由此可见,不同转移方向的土地利用变化对陆地生态系统碳储量的影响效果具有两面性。

结合生态系统正向演变下土地利用变化对碳储量的影响可知,祁连山国家公园未来应继续实施和巩固天然林保护、退牧还草、退耕还林还草等生态工程,促进建设用地和未利用地向林地、草地的转变。同时,公园未来发展更需注重草地资源保护,通过围栏封育、草畜平衡措施、生物侵害防治、人工种草等方式对重度退化草地精准修复以减轻草地生态压力。

4.1.2 不确定性分析① InVEST模型在计算碳储量时具有一定的局限性。模型中土地利用变化是影响碳储量的唯一因素,忽略了碳密度年际变化带来的影响。而碳密度受气候、地形、水文、氮沉降、土壤类型、土壤呼吸速率、植被类型等多个条件的影响[30]。②土地利用监测数据精度难以保证。虽然本研究的土地利用数据统一来源于中科院资源环境科学与数据中心,但是随着遥感技术的发展Landsat影像在1980—2018年时间段传感器经历多次升级,其波段等关键参数发生较大变化,再加上不同解译人员的主观性,不同时间节点的数据精度存在差异。③InVEST模型计算忽略了各生态工程和土地管理政策理论和方法上的缺陷对区域生态效益造成的负面影响。祁连山国家级自然保护区开启天然林保护工程后,人工林面积持续增加,但由于缺乏必要的人为干扰和管理,人工林存在密度过大、生态效益低等问题[31]。禁牧政策的长期实施破坏草原生态系统平衡,导致草地生物多样性和生物量下降,造成草原资源浪费和草地持续退化[32]。Zhou等[33]研究表明,禁牧5 a后应适度耕作、修剪和季节性禁牧、放牧,以减缓草地退化。

虽然InVEST模型存在一定的不确定性,但其运算结果清晰地反映了祁连山国家公园1980—2018年碳储量的时空变化,碳储量作为生态系统服务功能之一,一定程度上能够反映研究区生态恢复情况。因此,在以后的研究中需加强以下方面的工作:①实地监测各土地利用类型的碳密度,考虑林木生长过程中的年度碳储量增量,多角度综合修正InVEST模型;②采用高分辨率影像作为土地利用分类基础数据,细化土地利用类型的分类,尤其祁连山国家公园草地占地面积最大,可按照草地植被覆盖度分为高覆盖度草地、中覆盖度草地、低覆盖度草地,提高碳储量计算精度;③随着祁连山国家公园各生态工程和土地管理政策的实施,未来可对不同政策情景下的土地利用变化进行模拟和预测,科学评价不同政策实施的合理性,分析其对社会、经济、生态、文化等方面的影响,为调整政策内容提供科学依据。

4.2 结论本研究将土地利用动态变化和InVEST模型联系,评估祁连山国家公园1980—2018年碳储量时空变化,分析了土地利用变化对区域碳储量的影响,得出以下结论。

(1) 祁连山国家公园1980,1990,2000,2010,2018年的碳储量分别为9.07×108,9.07×108,9.07×108,9.16×108,9.17×108 t,呈现“先减后增”的趋势,总体增加了9.87×106 t。

(2) 祁连山国家公园碳储量空间分布特征显著,与土地利用类型有一定联系。碳储量较高的地区主要集中在公园东段和中段东侧,以林地为主;碳储量较低的地区主要集中在公园西段和中段西侧,以未利用地为主。

(3) 生态系统的正向演变(耕地、草地和未利用地转为林地,耕地和未利用地转为草地,未利用地转为水域)所造成的碳储量增量为4.71×107 t,占碳储量总增量的97.52%,主要是因为碳密度较高的土地利用类型面积比例增加,植被覆盖面积增加,提高了土壤和植被碳储量,进而使整个国家公园碳储量增加。

| [1] |

Houghton R A. Revised estimates of the annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land use and land management 1850-2000[J]. Tellus B: Chemical and Physical Meteorology, 2003, 55(2): 378-390. |

| [2] |

张海凤, 崔桂善. 土地利用/覆盖类型的变化对陆地生态系统碳收支的影响[J]. 中国资源综合利用, 2019, 37(1): 176-179. DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2019.01.049 |

| [3] |

王晓东, 蒙吉军. 土地利用变化的环境生态效应研究进展[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2014, 50(6): 1133-1140. |

| [4] |

Fang Jingyun, Yu Guirui, Liu Lingli, et al. Climate change, human impacts, and carbon sequestration in China[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 115(16): 4015-4020. DOI:10.1073/pnas.1700304115 |

| [5] |

de B Richter D, Houghton R. Gross CO2 fluxes from land-use change: Implications for reducing global emissions and increasing sinks[J]. Carbon Management, 2011, 2(1): 41-47. DOI:10.4155/cmt.10.43 |

| [6] |

马学威, 熊康宁, 张俞, 等. 森林生态系统碳储量研究进展与展望[J]. 西北林学院学报, 2019, 34(5): 62-72. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2019.05.10 |

| [7] |

亓伟伟, 牛海山, 汪诗平, 等. 增温对青藏高原高寒草甸生态系统固碳通量影响的模拟研究[J]. 生态学报, 2012, 32(6): 1713-1722. |

| [8] |

侯红艳, 戴尔阜, 张明庆. InVEST模型应用研究进展[J]. 首都师范大学学报(自然科学版), 2018, 39(4): 62-67. DOI:10.3969/j.issn.1004-9398.2018.04.012 |

| [9] |

刘晓娟, 黎夏, 梁迅, 等. 基于FLUS-InVEST模型的中国未来土地利用变化及其对碳储量影响的模拟[J]. 热带地理, 2019, 39(3): 397-409. |

| [10] |

刘冠, 李国庆, 李洁, 等. 基于InVEST模型的1999-2016年麻塔流域碳储量变化及空间格局研究[J]. 干旱区研究, 2021, 38(1): 267-274. |

| [11] |

Zhu Guofeng, Qiu Dongdong, Zhang Zhuanxia, et al. Land-use changes lead to a decrease in carbon storage in arid region, China[J]. Ecological Indicators, 2021, 127: 107770. DOI:10.1016/j.ecolind.2021.107770 |

| [12] |

王涛, 高峰, 王宝, 等. 祁连山生态保护与修复的现状问题与建议[J]. 冰川冻土, 2017, 39(2): 229-234. |

| [13] |

付建新, 曹广超, 郭文炯. 1980-2018年祁连山南坡土地利用地形梯度变化及其地形因子地理探测[J]. 水土保持研究, 2021, 28(6): 371-381. |

| [14] |

张赫林, 彭代亮, 邓睿, 等. 基于Landsat时间序列数据的祁连山区域土地利用变化[J]. 北京工业大学学报, 2017, 43(5): 665-676. |

| [15] |

王秀兰, 包玉海. 土地利用动态变化研究方法探讨[J]. 地理科学进展, 1999, 18(1): 81-87. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.1999.01.012 |

| [16] |

刘纪远, 布和敖斯尔. 中国土地利用变化现代过程时空特征的研究: 基于卫星遥感数据[J]. 第四纪研究, 2000, 20(3): 229-239. DOI:10.3321/j.issn:1001-7410.2000.03.003 |

| [17] |

罗娅, 杨胜天, 刘晓燕, 等. 黄河河口镇-潼关区间1998-2010年土地利用变化特征[J]. 地理学报, 2014, 69(1): 42-53. |

| [18] |

春兰, 秦福莹, 包玉海. 3个时期达里诺尔国家级湿地自然保护区土地利用动态研究[J]. 中国农学通报, 2018, 34(13): 100-105. DOI:10.11924/j.issn.1000-6850.casb17120013 |

| [19] |

宋洁, 刘学录. 祁连山国家公园森林地上碳密度遥感估算[J]. 干旱区地理, 2021, 44(4): 1045-1057. |

| [20] |

Zhao Minmin, He Zhibin, Du Jun, et al. Assessing the effects of ecological engineering on carbon storage by linking the CA-Markov and InVEST models[J]. Ecological Indicators, 2019, 98: 29-38. DOI:10.1016/j.ecolind.2018.10.052 |

| [21] |

杨全生, 汪有奎, 李进军, 等. 祁连山自然保护区天然林保护工程的成效分析[J]. 中南林业科技大学学报, 2015, 35(1): 89-95. |

| [22] |

杨理. 基于市场经济的草权制度改革研究[J]. 农业经济问题, 2011, 32(10): 102-109. |

| [23] |

Zhao Changming, Hou Fujiang, Song Xiaoyu, et al. Tightening ecological management facilitates green development in the Qilian Mountains[J]. Chinese Science Bulletin, 2019, 64(27): 2928-2937. |

| [24] |

吴佩君, 刘小平, 黎夏, 等. 基于InVEST模型和元胞自动机的城市扩张对陆地生态系统碳储量影响评估: 以广东省为例[J]. 地理与地理信息科学, 2016, 32(5): 22-28. |

| [25] |

朱文博, 张静静, 崔耀平, 等. 基于土地利用变化情景的生态系统碳储量评估: 以太行山淇河流域为例[J]. 地理学报, 2019, 74(3): 446-459. |

| [26] |

Deng Lei, Liu Shuguang, Kim D G, et al. Past and future carbon sequestration benefits of China's grain for green program[J]. Global Environmental Change, 2017, 47: 13-20. |

| [27] |

邓蕾. 黄土高原生态系统碳固持对植被恢复的响应机制[D]. 陕西杨凌: 西北农林科技大学, 2014.

|

| [28] |

Zhu Enyan, Deng Jingsong, Zhou Mengmeng, et al. Carbon emissions induced by land-use and land-cover change from 1970 to 2010 in Zhejiang, China[J]. Science of the Total Environment, 2019, 646: 930-939. |

| [29] |

杨皓然, 吴群. 碳排放视角下的江苏省土地利用转型生态效率研究: 基于混合方向性距离函数[J]. 自然资源学报, 2017, 32(10): 1718-1730. |

| [30] |

吕超群, 孙书存. 陆地生态系统碳密度格局研究概述[J]. 植物生态学报, 2004, 28(5): 692-703. |

| [31] |

丁文广, 勾晓华, 李育. 祁连山生态绿皮书: 祁连山生态系统发展报告(2020)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2021.

|

| [32] |

Yin Yali, Wang Yuqin, Li Shixiong, et al. Soil microbial character response to plant community variation after grazing prohibition for 10 years in a Qinghai-Tibetan alpine meadow[J]. Plant and Soil, 2021, 458(1/2): 175-189. |

| [33] |

Zhou Lihua, Wang Ya, Yang Guojing. Study on the timely adjustment of the grazing prohibition policy: Ban or lift? Empirical research from local government managers[J]. Sustainability, 2018, 10(12): 4852. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42