2. 中国科学院大学 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

土地是人类生存与发展的基础,是人类进行各项活动的场所[1]。随着全球环境变化研究的深入和发展,逐渐发现土地利用/覆被变化(LULC)是引起全球环境变化的主导因素之一[2]。土地利用变化是人类作用于自然环境的直观反映,受自然因素和人文因素的影响。同时也对气候变化、区域生态系统循环和人类社会的发展产生重要影响[3]。土地利用的时空变化过程及其驱动力研究是国内外学者研究的热点问题之一。Turner等[4]采用案例对比研究方法分析全球土地利用变化与环境变化的关系;Gao等[5]研究了中国南方东江流域LUCC及背后驱动力,以期辅助管理者规划、设计和实施土地资源管理。Dang等[6]基于地理信息系统(GIS),并综合考虑社会经济和自然因素,构建了越南达喀尔省LUCC驱动模型,结果显示该模型有助于规划者和决策者制定可持续的规划和管理战略。

卢旺达共和国(以下简称“卢旺达”)是中国“一带一路”倡议中重要的参与国之一。“一带一路”目的在于促进中国经济向全球化的方向发展,而土地利用变化是决定区域经济发展至关重要的因素。因此,土地利用变化监测对卢旺达的生态环境和经济建设具有重大意义。近年来,学者们对卢旺达气候变化和人类活动对生态系统和土地利用的影响已有研究[7-14]。发现气温的变化[7]、降水的时空分布[8],径流深度等[9]气候因素的变化是卢旺达耕地、林地以及水域的分布发生改变的重要原因。社会经济主要通过人口变化、GDP增长、政策实施等因素影响卢旺达土地利用类型变化[10-13]。王鹏新等[10]利用1987,1999,2009年的Landsat卫星数据,研究了卢旺达基加利市城市化进程中的土地利用变化,结果表明卢旺达的人口持续增长,土地利用率低下,人口增长和城市化等因素导致了土地利用的剧烈变化。Rwanyiziri等[11]分析了位于卢旺达基加利市的城市增长的时空格局及其对Rwampara湿地的影响,发现人口因素(即高人口增长率和高人口密度)是造成该地区城市增长和湿地资源退化的主要原因。Akinyemi[12]通过对卢旺达西北部的中部地区土地利用变化的分析,发现人类活动是导致该区环境变化的主要驱动因素。Nkundabose等[13]利用遥感工具评估卢旺达东部省的土地利用/土地覆盖(LULC)变化,发现政府政策法规、人口增长和经济发展等因素导致该地区土地利用发生变化。现有关于卢旺达土地利用变化研究侧重于分析卢旺达局部土地利用变化,土地利用演变分析的时效性和整体性不足。气候变化和人类活动对土地利用变化的影响存在抵消、协同等作用[14]。为深入分析不同驱动力对卢旺达土地利用变化的作用情况,需进一步研究和探讨气候变化和人类活动之间的相互作用情况,为决策提供基础理论支持。

本文以卢旺达作为研究区域,通过对比分析卢旺达地区1992—2019年土地利用变化,拟探讨其土地利用变化及驱动因素,分析在气候变化、社会经济作用下卢旺达土地利用变化规律,以期为优化该地区的土地资源配置、合理开发利用土地资源提供参考。

1 研究区域与数据来源 1.1 研究区概况卢旺达位于非洲中东部赤道南侧(28°45′—30°54′W,1°2′—2°50′S),地势西高东低,多山地和高原,国土面积26 338 km2,平均海拔1 598 m。该地区属热带高原气候,全年包括两个旱季(6—9月和12—2月)和两个雨季(3—5月和10—11月)[15]。年平均降雨量为1 000~1 300 mm,气温15~20 ℃[16]。境内植被分为天然林和人工林,天然林主要是常绿树种,人工林以松树、桉树、桤木和金合欢树种为主[17]。卢旺达大部分地区属尼罗河流域,境内主要河流为尼亚巴隆哥河(Nyabarongo River),最终汇入尼罗河上游支流卡盖拉河(Kagera River)[12]。卢旺达作为人口密集区山地农业系统典型区域,是落后的农牧业国家,被联合国确定为世界最不发达国家之一[18]。卢旺达人口密度大且以农业人口为主[19],2019年全国总人口为1.26×107人,其中70%人口从事农业,主要集中于中部地区和西部基伍湖(Lake Kivu)沿岸,但粮食不能自给。2019年该国农牧业占国内生产总值约26.4%,耕地面积约为1.15×106 hm2,约占国土面积的45.47%,人均耕地面积仅为0.09 hm2 [20]。经济来源主要为农业和服务业,玉米、水稻、小麦、爱尔兰马铃薯、芭蕉、豆类和木薯是卢旺达的主要作物[19]。随着卢旺达2020年远景规划、中国“一带一路”倡议和联合国可持续发展目标等在该国的实施和推进,卢旺达不仅实现了经济的快速发展,其生态环境保护和绿色可持续发展也备受关注。

1.2 数据来源土地利用类型数据来源于欧洲航天局(European Space Agency)(http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/)1992—2019年的全球陆地覆盖数据,空间分辨率为300 m。土地利用分类系统参照欧洲航天局提供的分类标准和卢旺达现有的土地分类将研究区地类重分类为农地、林地、草地、水域、城镇用地、灌木林地、湿地和裸地。气温、降水和干旱指数等气候因素数据来自东英格利亚大学(University of East Anglia)的气候研究所(Climatic Research Unit, CRU),选择CRU TS V4.05月均(0.5 °×0.5 °)气温、降水与干旱指数数据集。社会经济数据来源于1992—2019年联合国粮农组织(http://www.fao.org/home/en/)以及世界银行网站(https://data.worldbank.org.cn/)。

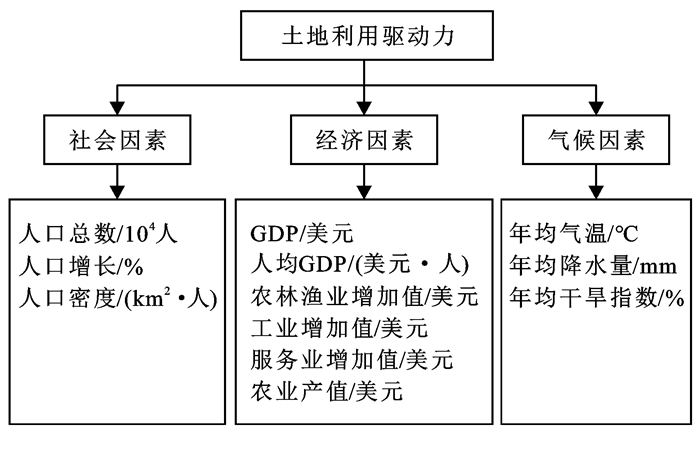

本文结合卢旺达土地利用变化情况以及国内外研究成果[9, 21-22],从社会因素、经济因素和气候因素3个维度12指标进行分析。构建指标体系如图 1。

|

图 1 卢旺达土地利用驱动力分析的指标体系 |

土地利用动态度包括单一土地利用动态度(M)和综合土地利用动态度(LC),是指某种或综合土地利用类型在某一区域内一定时间范围所发生的面积变化,模型表达式分别为[23]:

| $M = \frac{{{U_b} - {U_a}}}{{{U_a}}} \times \frac{1}{T} \times 100\% $ | (1) |

| ${\rm{LC}} = \left( {\frac{{\sum\limits_{i = 1}^n \Delta {\rm{L}}{{\rm{U}}_{i - j}}}}{{2\sum\limits_{i = 1}^n {{\rm{L}}{{\rm{U}}_i}} }}} \right) \times \frac{1}{T} \times 100\% $ | (2) |

式中:Ub与Ua分别为研究时段末期与初期某种土地利用类型面积;LUi为初期土地利用类型的面积; ΔLUi-j为土地利用类型转化面积的绝对值; T为研究时间长度, M和LC值的大小反映了区域某种和综合土地利用类型的相对变化幅度, M值为正值表示增加, 负值表示减少。土地利用类型动态度反映出区域某种或综合土地利用类型的相对变化剧烈程度。

1.3.2 空间自相关分析利用全局空间自相关指标Global Moran’ I系数分析土地利用变化在整个研究区有无聚集性,热点分析检测其热点或冷点的局部空间聚集性。公式如下:

| ${\rm{Global}}\;{\rm{Moran's}}\;I = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {{W_{ij}}} } \left( {{x_i} - \bar x} \right)\left( {{x_j} - \bar x} \right)}}{{{S^2}\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {{W_{ij}}} } }}$ | (3) |

| $G_i^* = \frac{{\sum\limits_{j = 1}^n {{W_{ij}}} {x_j} - W_i^*\bar x}}{{S\sqrt {\frac{{〔 {n{S_{1i}} - {{\left( {W_i^*} \right)}^2}} 〕}}{{n - 1}}} }}$ | (4) |

式中:n为单元数量; xi, xj表示i和j地某要素属性值(i≠j); Wij为空间权重矩阵; S表示要素的标准差。Moran’I系数反映空间邻近区域的元素属性值的相似度, I>0, 表示空间分布呈正相关; I<0, 表示空间分布呈负相关; I=0, 表示不存在空间相关性。

1.3.3 驱动力分析方法气候与社会经济因素通过SPSS软件进行离散化[24],分为10类。离散化可以有效降低时间复杂性,解决因子的单位差异[25]。在地理探测器验证得到的q统计值最大,分类效果最好。

(1) 地理探测器。一种基于空间异质性理论的空间分析模型,在生态环境、社会经济等方面研究中普遍适用[26]。模型包括因子探测、风险区探测、生态探测和交互作用探测4部分,本研究利用因子探测和交互探测定量评估土地利用类型变化驱动力的影响程度。其中,因子探测主要用来探测影响因变量与自变量的关系,通过q值来度量,其取值范围为0~1,表示自变量X解释了100×q%的因变量Y,值越大解释能力越强。计算公式如下:

| $q = 1 - \frac{{\sum\limits_1^n {{N_i}} \times \sigma _i^2}}{{N \times {\sigma ^2}}} = 1 - \frac{{{\rm{SSW}}}}{{{\rm{SST}}}}$ | (5) |

| ${\rm{SSW}} = \sum\limits_1^n {{N_i}} \times \sigma _i^2, \quad {\rm{SST}} = N \times {\sigma ^2}$ | (6) |

式中:i=1, …, n, 表示自变量X的分层; N和Ni分别为总体和i层的单元数; σ2和σi2分别为整个研究区域和i层的方差; SSW为层内方差之和; SST为整个研究区内的总方差。

(2) 交互探测。探测不同驱动因子之间的交互作用,即q(Xi∩Xj),并与单因子作用时的q值相比较,进而判断双因子的交互作用对因变量的影响是增强或减弱。其中Xi,Xj表示不同的驱动因子,首先将Xi和Xj两个驱动因子的图层叠加,得到Xi∩Xj新图层,再利用公式(5)和(6)计算得到q(Xi∩Xj),同时与q(Xi)和q(Xj)相比较,最后得出交互作用的结果。交互类型见表 1。

|

|

表 1 交互探测器交互作用类型 |

由各时段土地利用类型比例(表 2)可知,卢旺达土地利用类型占国土面积的比例差异较大,且主要以农地为主,其次为林地、水域、灌木林地、湿地、草地和城镇用地。1992—2019年,研究区的农地、林地、草地和湿地表现出减少趋势,城镇用地、灌木林地和水域呈增长趋势。其中,城镇用地面积增幅最大,面积增加119.17 km2,动态度达23.91%。农地和林地面积减幅最大,面积分别减少64.67 km2,61.67 km2,但其相对变化幅度较小,动态度为-0.02%和-0.08%。水域、草地、灌木林地和湿地的面积变化幅度较小。研究期间,综合土地利用变化面积为2 475.50 km2,综合土地利用动态度较低,为0.11%,动态度呈先降后升趋势。1992—2000年土地利用类型间转化频繁,面积变化为1 180.38 km2,动态度为0.19%。

|

|

表 2 1992—2019年卢旺达土地利用变化情况 |

卢旺达的土地利用主要经历了3个变化阶段:①1992—2000年的波动期。该期间农地面积增幅较大,增长了1.87%,而林地面积大量损失,降幅达到2.32%。草地、灌木林地、水域和湿地面积变化相对较小;②2000—2010年的稳定期。该阶段各地类变化幅度均不超过0.5%,在这一阶段农地面积降幅达到0.5%,林地面积增幅达到0.5%。灌木林地、水域和湿地面积分别下降了0.1%,0.05%和0.04%。③2010—2019年的波动期。与第一个波动期不同的是,该期间林地面积大幅增加,增幅达到1.57%。农地面积则大幅减少,降幅达到1.52%。其余土地利用类型面积略有变化。3个阶段城镇用地的面积均呈现增长趋势,3个阶段面积分别增长了1.90,76.85,40.42 km2。第二阶段城镇用地的面积增加了近3倍,动态度达到27.21%,这表明2000—2010年卢旺达的城镇化处于高速发展阶段,而造成这一现象的主要原因可能是人口的急速增长。

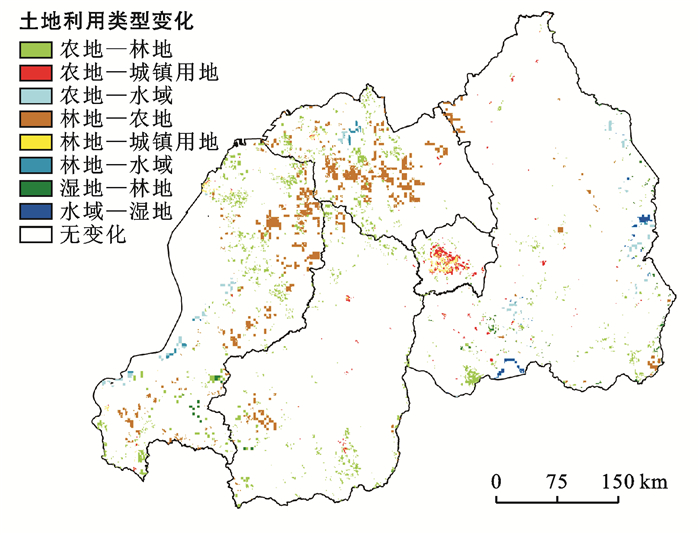

基于GIS软件的空间分析功能,将1992,2000,2010,2019年的土地利用分类图像进行两两叠加,计算出研究区土地利用类型转换矩阵,来定量说明土地利用之间的相互转化状况(图 2和表 3)。

|

图 2 1992—2019年卢旺达土地利用类型的空间变化 |

|

|

表 3 卢旺达1992—2019年土地利用面积转移矩阵 |

1992—2019年,卢旺达土地利用类型变化主要以农地、林地、水域和城镇用地的转换为主。1992—2000年,林地主要转换为农地,约占农地面积的3.24%,农地主要转换为水域,占水域面积的4.31%。2000—2010年,各土地利用类型间转换较为平缓,农地主要转换为林地和城镇用地,约为林地的4.4%和城镇用地1.31倍,林地主要转换为农地和城镇用地,约为农地的0.2%和城镇用地的1.3倍。2010—2019年,农地、林地和城镇用地间转换突然加剧,其中,农地主要转换为林地和城镇用地,约为林地的10.61%和城镇用地的29.23%。整体来看,农地和林地之间转换的面积基本一致,但从空间分布来看,农地增加的区域主要在北部省和西部省,而林地增加部分主要在国家公园区域,并在农地中出现大量碎片化的林地,这主要是该区实施森林保护和植树造林的结果。

城镇化促使了研究区城市边缘的农地和林地转换为城镇用地,其中城镇用地面积增幅最明显的区域是基加利,其次是鲁亨盖里、基塞尼和吉塔拉马(Gitarama)等城市。水域和湿地的变化主要在天然湖泊和河流附近,水域面积的增加主要由农地和林地的转入,减少部分主要转换为湿地。

2.2 卢旺达土地利用变化的空间相关性分析 2.2.1 全局自相关变化分析卢旺达不同土地利用类型面积比例的全局Moran’s I值均大于0,Z统计值在25.27~112.32之间,在给定的4个年份内,全局Moran’s I值均大于0,并通过了显著性检验(表 4)。这说明卢旺达各地类整体呈正向空间自相关关系,表现出空间聚集性特征。1992—2019年,农地空间分布集聚性呈先快速增加后缓慢下降再上升的趋势。林地、草地和灌木林地空间分布集聚特征先增强后减弱。城镇用地和水域的空间分布集聚特征呈下降趋势,而湿地的空间分布集聚特征则呈整体上升趋势。

|

|

表 4 1992—2019年卢旺达土地利用类型的全局Moran’s I值 |

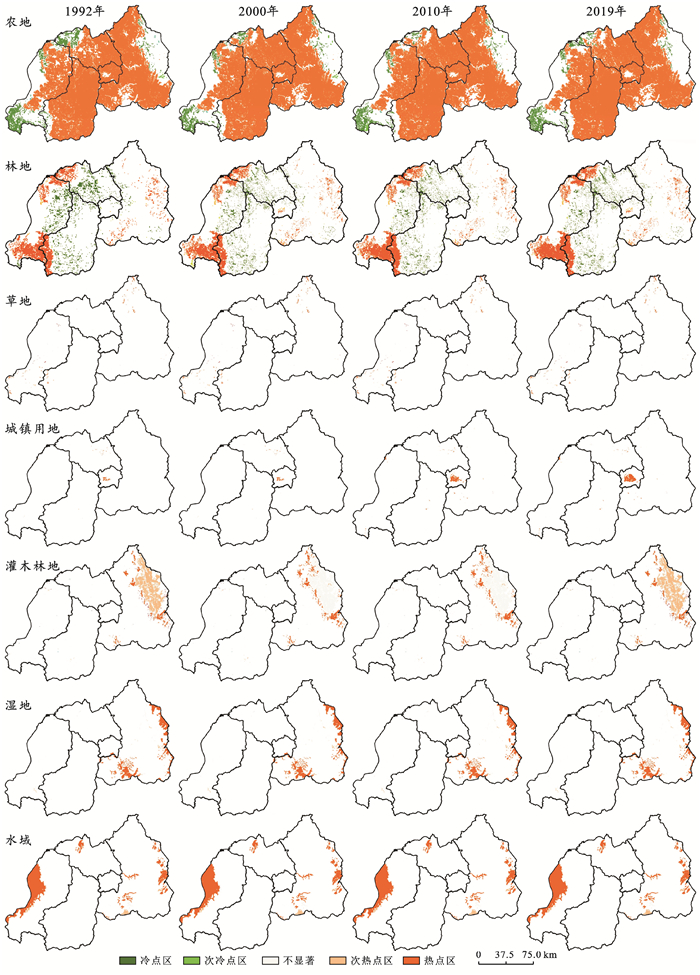

1992—2019年,研究区冷热点变化以农地、林地、城镇用地和灌木林地为主(图 3)。研究期间,农地的热点区和冷点区变化较大。以2000年为界,农地热点区呈先增加后下降的趋势,冷点区则呈先下降后上升的趋势。其中2000年的西部省和北部省的热点区增加明显,由块状分布变为面状分布。

|

图 3 1992—2019年卢旺达土地利用类型的Local Getis-Ord G*热点分析 |

冷点区主要分布在国家公园附近,2000—2019年,火山国家公园南部的冷点区明显减少,主要转变为热点区,而基伍湖东南部的冷点区明显增加。林地的热点区整体呈增加趋势,冷点区则呈先下降再增加的趋势。

热点区主要分布在火山国家和纽恩威国家公园,其增加区域也主要位于这两个区域。1992—2000年,西部省与北部省的冷点区明显减少,由块状分布变为点状分布,比例减少1.48%,2000—2019年,西部省与北部省的冷点区明显回升。城镇用地的热点区增加区域主要位于基加利,这主要与该地区的城镇用地分布较为集中有关。灌木林地的热点区变化不大,主要集中在阿卡盖拉国家公园周边区域;次热点区变化明显,1992—2000年次冷热点区比例下降5.21%,2010—2019年,次热点区增加5.21%。水域的热点区变化较小,其次热点区的空间位置由西向东移动,比例变化不大。草地与湿地的热点区与次热点区基本保持一致。

2.3 卢旺达土地利用变化的驱动力分析土地利用变化过程极其复杂,受多种因素制约,其中最重要的是自然因素和社会经济因素[27]。在短时间研究尺度上,土地利用变化受波动周期短、变化频繁的气候因素和社会经济因素的驱动[28]。因此,本文采用地理探测器分析引起土地利用变化的驱动力。

2.3.1 因子探测用因子探测器定量探测气候因素与社会经济因素对土地利用类型变化的作用强度,以1992—2019年土地利用类型变化的因子探测值q表征所选因子对土地利用变化的影响强度(表 5)。

|

|

表 5 1992—2019年卢旺达各社会经济因素对土地利用变化作用强度 |

总体而言,社会经济因素对各地类的作用基本强于气候因素,且不同土地利用类型的驱动因素也是不同的。其中,农地、林地和灌木林地变化的驱动力主要是农林渔业增加值与农业产值。社会经济因素对城镇用地和草地变化的驱动效果显著,q值在0.8以上。水域变化主要受温度和农林渔业增加值驱动,湿地变化主要受GDP,人口总数和服务业增加值的驱动。

2.3.2 交互探测交互探测是双因子交互作用所得q值解释力与单因子作用时q值解释力的比较,卢旺达1992—2019年7种土地类型变化驱动因子的交互探测结果(图 4)表明,单因子作用的q值小于双因子交互作用的q值,即交互作用的结果均为双因子增强,表明研究区的土地利用变化是由多种因子复杂交互共同作用而成,影响程度低的气候因素与社会经济因素交互作用解释力后明显增强,q值大于0.9。就农地、灌木林地和湿地而言,农林渔业增加值与年均气温交互作用的解释力最大,q值在0.999 9以上。农林渔业增加值与年均降雨交互作用对水域解释力最大,q值为0.999 9。人口增长与年均降雨的交互作用对林地的解释力最大,值为0.999 9。对于城镇用地和草地而言,社会经济因素与气候因素的交互作用的q值解释力均大于0.99,其中人口增长与年均气温交互作用的q值解释力最大,分别为1,0.999 6。

|

图 4 1992—2019年卢旺达土地利用变化驱动因子交互探测结果 |

总之,不同土地利用类型的气候与社会经济驱动因子不同,其独立作用的q值解释力小于两因子交互作用,表明土地利用变化是一个复杂的演变过程。不同地类的影响因素并不是孤立的,而是相互制约、相互促进的关系[29]。将所有影响因子看成一个完整的系统,才能完整地揭示土地利用演变过程的驱动机制。

3 讨论通过卢旺达土地利用变化分析可知,农地与林地是研究区主要的土地利用类型,1992—2019年,农地和林地的波动极为明显。大量的林地转换成农地和城镇用地,被转换的林地主要在保护区以外的区域。Akinyemi等[10]在卢旺达西北地区也得出相同结论,即保护区以外的森林容易被转换为农地和城镇用地,Basnet [30]对2001—2011年基伍湖地区的森林变化分析证实了这一现象。Arakwiye等[16]发现在2000年之后卢旺达80%的林地增长区域与人工种植林的位置一致,说明林地的增长主要依靠人工造林。卢旺达水域面积的波动主要是河流和湖泊的变化,由农地和林地的转换而来。城镇用地增加的面积基本来自城市边缘的农地和林地。Akinyemi等[31]在基加利的研究也证实了这一点,即卢旺达通过“定居点整合计划”将居民集中到基加利,将林地和农地转化为城镇用地以此满足城市的扩张。

从土地利用变化的驱动因子分析可知,除水域外,短时期内社会经济要素对各地类变化的驱动作用强于气候因素,且各因子交互作用之后的解释力增强。研究期间,卢旺达的土地利用变化类型主要以农地、林地和城镇用地为主。其中,农业因素是农地、林地和灌木林地的主要驱动要素。根据联合国粮农组织资料显示,70%的卢旺达人口以农业收入作为主要经济收入,薪柴则是卢旺达的主要能源。研究期间,卢旺达农地的面积呈先增后降的变化,而林地面积变化则相反。1992—2000年,林地转换为农地为558.67 km2。原因是1994年卢旺达爆发动乱,导致人口3 a内下降13%,农业产量下降4.6%。动乱期间,难民迁移到森林地区并开始破坏森林资源[32]。战后人口回流,但由于经济水平受到战争的影响,回流人口的生存无法得到有力的保证,为了生存大量的森林被砍伐和开垦来应对能源短缺和农业需求[33]。2000—2019年,林地面积增加524.72 km2,增加的面积大部分来自退耕的农地[16]。其农业产量增加2.51倍,农林渔业增加值增加了7.76倍,但农林渔业增加值比例由45.52%下降到26.35%。这表明随着经济的发展,卢旺达的产业结构进行了调整,其农业发展质量也得到提高,导致不适合耕种的农地被转换为林地[11]。社会经济要素对城镇用地变化的驱动作用最为明显,GDP增长和人口变化更能解释城镇用地的扩张,经济增长是城镇用地扩展最重要、最根本的驱动因素[11]。2000—2019年,城镇用地面积由28.25 km2增长到145.51 km2(表 3)。卢旺达的GDP增长3.8倍,人口增长近68.33%。服务产业增加值增长11.8倍。社会经济的发展,使得产业结构进一步优化,工业和服务产业的不断发展必将涉及城镇用地扩张的问题,因此在城市附近表现为林地和农地向城镇用地转换。水域面积的变化主要受温度的驱动,28 a内卢旺达年平均气温以0.09℃/14 a上升,且最高气温和最低气温都有增温的趋势,这促使了研究区地面蒸发更加旺盛,导致水域面积出现减少,而农林渔业增加值的增长则促使了水域面积的扩张。除此之外,人口的增长和城市化进程的加剧,导致研究区的河谷农业被河道所占用,甚至用来蓄水[34]。农地的扩张(其特点是雨水渗透能力低),降雨之后,大量雨水径流迅速流入当地湖泊、河流,从而促使了水域面积的增加。

此外,政策也是影响土地利用变化的重要因素之一[7]。为保障农业生产和控制侵蚀,卢旺达共和国于2000年提出2020年愿景规划,即2020年总体森林覆盖率提高到30%。2004年提出《国家土地政策》对农地开发进行管理。在政府倡导下,植树已成为卢旺达习俗的一部分[35]。卢旺达通过颁布的森林保护和养护措施来保护森林丰富的生物多样性和旅游活动的经济价值[36],发现减少人类干扰的保护区和国家公园出现了天然林再生的情况[37]。

随着社会稳定的发展,2011年卢旺达的人口数量达到1.10×107人,平均人口密度超过400人/km2。巨大的人口压力下,使得卢旺达面临粮食安全,能源危机,资源枯竭等一系列社会问题。卢旺达进一步提出“植树造林项目”(PAREF),农林复合经营的方式[38],调整产业结构,发展服务业[11],通过“一带一路”与中国加深交流来缓解土地开发的压力。结果表明,2010—2019年卢旺达的农林渔业增加值与服务业增加值增加1.5倍,中国与卢旺达的双边贸易额增加2.4倍。中国通过对卢旺达的农业技术援助,如穆塔拉第四垦区农田整治项目、援卢旺达农业示范中心项目等,帮助该地区的水稻实际产量提高3倍[21],减缓了农地开垦的压力。

结合卢旺达土地利用特点,本文提出以下几点建议:①需要对卢旺达的土地进行可持续利用,即由于农业和城市化等因素的土地需求增加,林地面临被开发的压力,总体目标应是通过考虑所有土地使用的长期利益,最大限度地促进土地的有效管理;②建立国家公园间动物迁徙的森林野生廊道并对其进行保护;③随着旅游业的快速发展,需要对人口进行管理,减少对生态环境的影响。本文使用的300 m分辨率陆地覆盖数据,可能会导致土地利用变化的面积存在一些偏差。同时,研究在探究相关驱动机制时,主要从数据本身的角度对其进行分析,对相关土地利用政策的解读与量化仍需加深,未来应该采用分辨率更高的陆地覆盖数据,增强对政策影响机制的量化,更准确地评估卢旺达土地利用变化特征及其驱动力。

4 结论本文以卢旺达为研究区,利用土地利用动态度、土地利用转移矩阵、土地利用类型变化分析卢旺达1992—2019年土地利用变化特征,并从气候、社会、经济3个维度选取12个指标来构建指标体系,采用地理探测器分析土地利用类型的驱动力。

(1) 研究区的土地利用类型以农地(68%)和林地(16%)为主,其次为灌木林地、水域和湿地,城镇用地占比最小,但城镇用地的增幅最大,研究期间增加了4.5倍。

(2) 城镇用地、灌木林地和水域表现出增加趋势,农地、林地、草地和湿地呈减少趋势。农地与林地是变化幅度最大的土地类型,且变化区域主要在北部省、西部省以及国家公园。城镇用地的增加主要来自农地和林地,其增加区域主要是基加利等城市。不同土地利用类型空间分布表现出空间集聚性特征。

(3) 人类活动是该国土地流转的主要驱动力。社会和经济指标对研究区土地利用类型面积变化的作用强于气候因素。各驱动因子独立作用的q值解释力小于两因子交互作用,说明该区域的土地利用变化是受多因素共同影响的结果。

| [1] |

张浚茂, 臧传富. 东南诸河流域1990-2015年土地利用时空变化特征及驱动机制[J]. 生态学报, 2019, 39(24): 9339-9350. |

| [2] |

刘纪远, 宁佳, 匡文慧, 等. 2010-2015年中国土地利用变化的时空格局与新特征[J]. 地理学报, 2018, 73(5): 789-802. |

| [3] |

李少英, 刘小平, 黎夏, 等. 土地利用变化模拟模型及应用研究进展[J]. 遥感学报, 2017, 21(3): 329-340. |

| [4] |

Turner B L 2nd, Lambin E F, Reenberg A. The emergence of land change science for global environmental change and sustainability[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2007, 104(52): 20666-20671. DOI:10.1073/pnas.0704119104 |

| [5] |

Gao Changjun, Zhou Ping, Jia Peng, et al. Spatial driving forces of dominant land use/land cover transformations in the Dongjiang River watershed, Southern China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2016, 188(2): 84. DOI:10.1007/s10661-015-5088-z |

| [6] |

Dang A N, Kawasaki A. Integrating biophysical and socio-economic factors for land-use and land-cover change projection in agricultural economic regions[J]. Ecological Modelling, 2017, 344: 29-37. DOI:10.1016/j.ecolmodel.2016.11.004 |

| [7] |

Ngarukiyimana J P, Fu Yunfei, Sindikubwabo C, et al. Climate change in Rwanda: The observed changes in daily maximum and minimum surface air temperatures during 1961-2014[J]. Frontiers in Earth Science, 2021, 9: 619512. DOI:10.3389/feart.2021.619512 |

| [8] |

Jonah K, Wen Wang, Shahid S, et al. Spatiotemporal variability of rainfall trends and influencing factors in Rwanda[J]. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2021, 219: 105631. DOI:10.1016/j.jastp.2021.105631 |

| [9] |

Karamage F, Zhang Chi, Fang Xia, et al. Modeling rainfall-runoff response to land use and land cover change in Rwanda (1990-2016)[J]. Water, 2017, 9(2): 147. DOI:10.3390/w9020147 |

| [10] |

王鹏新, 林巧, 李艳, 等. 应用Landsat数据研究非洲城市化进程中的土地利用变化: 以卢旺达基加利市为例[C]//中国农业工程学会2013年学术年会. 江苏镇江. 中国农业工程学会, 2013.1-5.

|

| [11] |

Rwanyiziri G, Kayitesi C, Mugabowindekwe M, et al. Spatio-temporal analysis of urban growth and its effects on wetlands in Rwanda: The case of rwampara wetland in the city of Kigali[J]. Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 2020, 24(9): 1495-1501. DOI:10.4314/jasem.v24i9.2 |

| [12] |

Akinyemi F O. Land change in the central Albertine rift: Insights from analysis and mapping of land use-land cover change in north-western Rwanda[J]. Applied Geography, 2017, 87: 127-138. DOI:10.1016/j.apgeog.2017.07.016 |

| [13] |

Nkundabose P J, Nshimiyimana F, Twagirayezu G, et al. Employing remote sensing tools for assessment of land use/land cover (LULC) changes in eastern Province, Rwanda[J]. American Journal of Remote Sensing, 2021, 9(1): 23. DOI:10.11648/j.ajrs.20210901.13 |

| [14] |

刘金巍, 靳甜甜, 刘国华, 等. 新疆玛纳斯河流域2000-2010年土地利用/覆盖变化及影响因素[J]. 生态学报, 2014, 34(12): 3211-3223. |

| [15] |

雷诺达. 卢旺达和中国南部城市中心区观赏植物资源多样性分析[D]. 北京: 北京林业大学, 2011.

|

| [16] |

Karamage F, Zhang Chi, Ndayisaba F, et al. Extent of cropland and related soil erosion risk in Rwanda[J]. Sustainability, 2016, 8(7): 609. DOI:10.3390/su8070609 |

| [17] |

Westinga E, Mukashema A, van Gils H. A comparison of fine resolution census and image-based national forest inventories: A case study of Rwanda[J]. Forestry: an International Journal of Forest Research, 2013, 86(4): 453-461. DOI:10.1093/forestry/cpt016 |

| [18] |

刘爱军, Raphael N, 王诗含, 等. "一带一路"战略与卢旺达农业投资环境分析[J]. 世界农业, 2016(10): 221-224. |

| [19] |

Arakwiye B, Rogan J, Eastman J R. Thirty years of forest-cover change in Western Rwanda during periods of wars and environmental policy shifts[J]. Regional Environmental Change, 2021, 21(2): 1-15. |

| [20] |

马波, 李朝栋, 王百群, 等. 卢旺达共和国山地丘陵区土壤侵蚀调查报告[J]. 水土保持通报, 2019, 39(6): 281-288. |

| [21] |

赵小汎. 土地利用生态服务价值指标体系评估结果比较研究[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 25(1): 98-105. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201601012 |

| [22] |

吴堑虹, 刘琼, 段雪刚. 土地利用结构指标新探及计算程序研究[J]. 地理与地理信息科学, 2015, 31(1): 110-114. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2015.01.023 |

| [23] |

杨爱民, 朱磊, 陈署晃, 等. 1975-2015年玛纳斯河流域土地利用变化的地学信息图谱分析[J]. 应用生态学报, 2019, 30(11): 3863-3874. |

| [24] |

徐超璇, 鲁春霞, 黄绍琳. 张家口地区生态脆弱性及其影响因素[J]. 自然资源学报, 2020, 35(6): 1288-1300. |

| [25] |

王莉红, 张军民. 基于地理探测器的绿洲城镇空间扩张驱动力分析: 以新疆石河子市为例[J]. 地域研究与开发, 2019, 38(4): 68-74. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2019.04.011 |

| [26] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. |

| [27] |

张宇硕, 吴殿廷, 吕晓. 土地利用/覆盖变化对生态系统服务的影响: 空间尺度视角的研究综述[J]. 自然资源学报, 2020, 35(5): 1172-1189. |

| [28] |

刘丹, 璩路路, 李琳娜. 黑龙江北部边境样带土地利用时空变化特征及其驱动因素[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2021, 57(3): 417-423. |

| [29] |

邓信翠, 陈洋波. 1990-2018年东江流域土地利用变化及其驱动力[J]. 水土保持通报, 2020, 40(6): 236-242. |

| [30] |

Basnet B, Vodacek A. Tracking land use/land cover dynamics in cloud prone areas using moderate resolution satellite data: A case study in Central Africa[J]. Remote Sensing, 2015, 7(6): 6683-6709. DOI:10.3390/rs70606683 |

| [31] |

Akinyemi F O, Pontius R G, Braimoh A K. Land change dynamics: Insights from intensity analysis applied to an African emerging city[J]. Surveyor, 2017, 62(1): 69-83. |

| [32] |

Landholm D M, Pradhan P, Kropp J P. Diverging forest land use dynamics induced by armed conflict across the tropics[J]. Global Environmental Change, 2019, 56: 86-94. |

| [33] |

Fetene A, Yeshitela K, Gebremariam E. The effects of anthropogenic landscape change on the abundance and habitat use of terrestrial large mammals of Nech Sar National Park[J]. Environmental Systems Research, 2019, 8: 19. |

| [34] |

Li Chaodong, Yang Mingyi, Li Zhanbin, et al. How will Rwandan land use/land cover change under high population pressure and changing climate?[J]. Applied Sciences, 2021, 11(12): 5376. DOI:10.3390/app11125376 |

| [35] |

Van Oosten C, Uzamukunda A, Runhaar H. Strategies for achieving environmental policy integration at the landscape level: A framework illustrated with an analysis of landscape governance in Rwanda[J]. Environmental Science & Policy, 2018, 83: 63-70. |

| [36] |

Munanura I E, Backman K F, Sabuhoro E, et al. The potential of tourism benefits to reduce forest dependence behavior of impoverished residents adjacent to volcanoes National Park in Rwanda[J]. Tourism Planning & Development, 2020, 17(5): 475-496. |

| [37] |

Courard-Houri D, Chancellor R, Rundus A, et al. A method for estimating the current and future carbon content of standing biomass applied to Gishwati Forest Reserve, Rwanda[J]. Journal of Tropical Forest Science, 2016, 28: 416-425. |

| [38] |

Clay N, King B. Smallholders' uneven capacities to adapt to climate change amid Africa's "green revolution": Case study of Rwanda's crop intensification program[J]. World Development, 2019, 116: 1-14. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42