2. 南宁师范大学 北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室, 广西 南宁 530001

2. Key Laboratory of Environment Change and Resources Use in Beibu Gulf, Ministry of Education, Nanning, Guangxi 530001, China

城乡关系是最基本的社会经济关系,是中国向第二个百年目标迈进的新征程上需要重视与着力解决的根本性问题[1]。在城市的虹吸效应下,劳动力、土地等资源从农村流向城市,城乡发展差距进一步拉大,乡村的衰落对可持续发展形成严峻挑战[2]。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调“十四五”时期要全面实施乡村振兴战略,健全城乡融合发展机制,推动城乡要素平等交换、双向流动,增强农业农村发展活力。推进城镇化与乡村振兴双向协同互动是破解城乡二元结构、实现城乡统筹发展的重大战略举措,有利于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接[3]。边境地区是内陆对外开放重要门户,也是全面建成小康社会、优化城镇空间格局的重要组成[4]。在中国开放转型和复杂地缘环境背景下,深入刻画边境地区城镇化和乡村振兴发展格局、研究二者协调发展的影响因素,对于丰富边境安全理论、维护边境繁荣稳定与长期国土安全具有重要理论意义与实践意义。

当前,国内外学者围绕城镇化和乡村振兴的交互关系开展了系列研究,研究成果渐趋丰富,相比于城镇化,乡村振兴的相关研究起步较晚,如何将二者有机结合成为城乡统筹背景下的研究新方向。大多数学者认为,城乡是不可分割的有机整体,城镇化和乡村振兴存在相互依存、相互促进、共同发展的关系[5-6]。近年来围绕两大战略的研究主要集中于二者的耦合关系、驱动机制及优化路径等方面,以宏观层面的理论探讨为主[7-8]。例如,马长发等[9]研究了中国西部地区两大战略的发展现状及互动情况,对促进西部地区城乡融合具有重要意义;雷娜等[10]运用面板格兰杰因果检验和耦合协调模型分析了两大战略之间的因果关系及其关系强度,研究发现二者之间存在相互影响的双向因果关系且耦合协调度呈收敛性增长的动态特征;徐维祥等[11]采用空间马尔可夫链以及地理加权回归模型研究了两大战略耦合协调的动态演进及其驱动机制,研究发现政府驱动、投资驱动、人口驱动呈现南北层级带状分布,而消费驱动、收入驱动、产业驱动呈现东西层级带状分布;俞云峰等[12]研究发现两大战略存在协整关系,在长期均衡条件下,乡村振兴指数水平每提高1%时,新型城镇化指数水平就会提高0.941 4%;叶超等[13]认为新型城镇化与乡村振兴战略结合应聚焦两大战略的共生效应,科学评价城乡耦合程度,明确城乡融合的时空格局,提炼两大战略的耦合机制。

综合来看,结合新时代背景将两大战略有机结合的研究较少,围绕其中一个战略作定性定量研究比较多,无法为构建边境发展新格局提供系统有力的理论指导,不利于当前边境地区城乡融合的统筹推进。已有研究尺度多聚焦全国、省级等宏观尺度,针对具有重要战略地位的边境地区城镇化与乡村振兴二者耦合协调关系及影响因素有待深入研究。边境地区城镇化与乡村振兴二者协调发展不仅关乎乡村振兴战略的整体推进,还关乎民族地区的和谐与稳定、繁荣与发展以及国家的边防安全与少数民族民众的国家认同。基于此,本文在结合前人研究的基础上,构建中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴的指标体系,采用耦合协调度模型与灰色关联度模型探究2008—2018年中国边境9省(区)两大系统的耦合协调关系及影响因素,以期为推进边境地区城镇化与乡村振兴两大战略协调发展、统筹边境地区城乡高质量发展及维持边境民族地区长期繁荣稳定提供一定的政策参考意义。

1 研究区概况中国是世界上陆地边境线最长和毗邻国家数量最多的国家,陆地边界线全长2.20×104 km,沿线9个边境省(区)域包括广西、云南、西藏、新疆、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林和辽宁,区域分散性、破碎性特征鲜明,毗邻越南、缅甸、老挝、印度等14个国家。中国边境地区地形复杂,基本上以高原和盆地为主,气候类型主要包括亚热带季风气候、高原山地气候及温带大陆性气候等。中国边境地区由于受地理区位、交通条件及资源禀赋的限制,人口比较稀疏,经济发展动力不足,边境9省(区)域城镇化进程相对较慢,经济发展呈不均衡特点[14]。边境贸易、旅游是边境地区重要的经济活动。随着2000年兴边富民行动的正式启动及后续政策红利的持续释放,加大了对边境地区基础设施建设的投入力度,为边境地区社会经济发展带来显著增长效应,到2020年,边境地区生产总值达1.40×1013元,相比2000年增加1.22×105元。据“七普”数据显示,边境9省(区)常住人口为2.74×108人,相比“六普”(2010年)减少了2.19×106人,其中人口流失最多的省份为黑龙江。边境作为陆地边疆的重要边沿性组成部分,对维护国家领土主权完整和巩固边疆安全等方面都发挥着重要而特殊的作用[15]。

2 数据来源及研究方法 2.1 数据来源城镇化的相关研究已经较为丰富,由于城镇化是一个复合的自然社会过程,体现“人—地”发展空间博弈的耦合系统。人口城镇化和土地城镇化作为衡量其水平的两个重要维度,人口城镇化的评价内涵主要为人口构成中城镇人口的提高、人口素质的提升与人口生活的小康化,土地城镇化的评价内涵主要从规模、投入及产出3方面表征。这里借鉴前人研究思路[16-21],基于数据可获取的基础上从人口和土地两个维度构建城镇化评价体系;相较城镇化,关于乡村振兴指标体系构建国内外研究较为欠缺,多集中于理论研究,已有研究存在参考意义但存在一定的主观性。根据乡村振兴的总要求,注重协同性、关联性,参照已有乡村振兴水平测度相关研究[22-24],紧密围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕、治理有效”五维度构建了乡村振兴评价指标体系。本文研究所用的社会经济数据出自2009—2019年《中国区域经济统计年鉴》《中国国土资源统计年鉴》《中国农村统计年鉴》及沿边9省(区)统计年鉴,针对某些指标个别年份或省份缺失的数据采用插值法进行补足(表 1)。

|

|

表 1 中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴评价指标体系 |

本文采用熵值法确定城镇化与乡村振兴两大系统评价体系的指标权重,由于指标存在类型、量纲不一致,采用极值法进行无量纲化处理,利用加权求和法测算得到中国边境9省(区)城镇化指数与乡村振兴指数。具体如下[25]:

| $ f_{i}=\sum w_{j} \times x_{i j}^{\prime} $ | (1) |

式中:fi为i省城镇化发展指数或乡村振兴发展指数; xij′为i省第j项指标的标准化值;wj为城镇化或乡村振兴子系统中第j个指标的权重。fi越大, 即城镇化发展指数或乡村振兴指数越大, 则表征城镇化水平或乡村振兴水平越高。

2.2.2 耦合协调度模型为了揭示中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴两大系统之间的关系,本文采用耦合协调度模型测度两大系统的耦合协调度指数。计算模型如下:

| $ D=\sqrt{C \times T}, \quad C=\sqrt{\frac{U_{1} \times U_{2}}{\left(U_{1}+U_{2}\right)^{2}}} $ | (2) |

| $ T=\alpha U_{1}+\beta U_{2} $ | (3) |

式中:C为综合城镇化与乡村振兴两系统的耦合度; U1, U2表示两个系统的发展水平。D为耦合协调度; T为两系统的综合协调指数, α, β为待定系数。由于城镇化与乡村振兴对于边境发展具有同等重要性, 均取α, β为0.5。借鉴已有研究成果[26], 将城镇化与乡村振兴两大系统的耦合度与协调度所处阶段进行划分(表 2)。

|

|

表 2 耦合度与协调度类别划分标准 |

鉴于影响两系统耦合协调水平的驱动因素具有复杂性,因此本文选取灰色关联度模型对各驱动因素进行分析,采用均值化法对指标数据进行无量纲化处理。根据本文研究内容,将城镇化与乡村振兴两系统的耦合协调度为参考数列,记为X0=〔X0(1), X0(2), …, X0(m)〕,驱动因素为比较数列,记为Xi=〔X(1), X(2), X(3), …, X(m)〕。主要计算公式如下[27]:

| $ \zeta(k)=\frac{{\mathop {\min }\limits_i }\left|X_{0}^{\prime}(k)-X_{i}^{\prime}(k)\right|+\rho\; {\mathop {\max }\limits_i }\left|X_{0}^{\prime}(k)-X_{i}^{\prime}(k)\right|}{\left|X_{0}^{\prime}(k)-X_{i}^{\prime}(k)\right|+\rho \;{\mathop {\max }\limits_i }\left|X_{0}^{\prime}(k)-X_{i}^{\prime}(k)\right|} $ | (4) |

| $ r_{i}=\frac{1}{m} \sum\limits_{k=1}^{m} \zeta_{i}(k) $ | (5) |

式中:ζ(k)为绝对关联系数; X0′(k)和Xi′(k)分别为无量纲化后的参考序列与比较序列的标准化值; ρ为分辨系数, 取值为0.5; ri为灰色关联度。参照已有研究成果[28], 将关联度划分如下[0, 0.35]低关联, 表示系统耦合作用弱; (0.35, 0.65]中等关联, 表示系统间耦合作用中等; (0.65, 0.85]较高关联, 表示系统耦合作用较强; (0.85, 1]高关联, 表示系统耦合作用极强(表 2)。

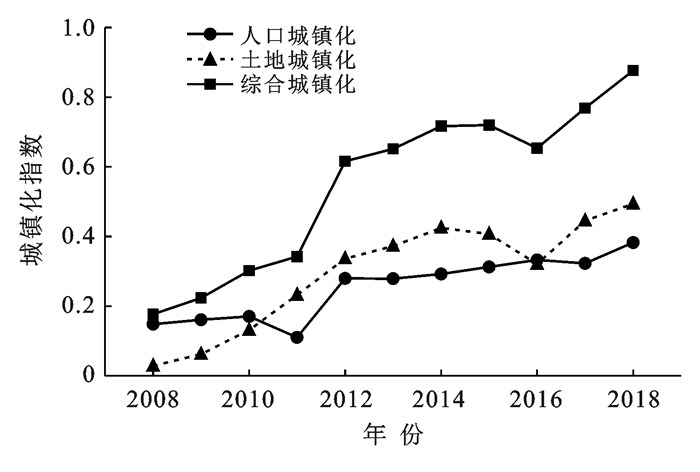

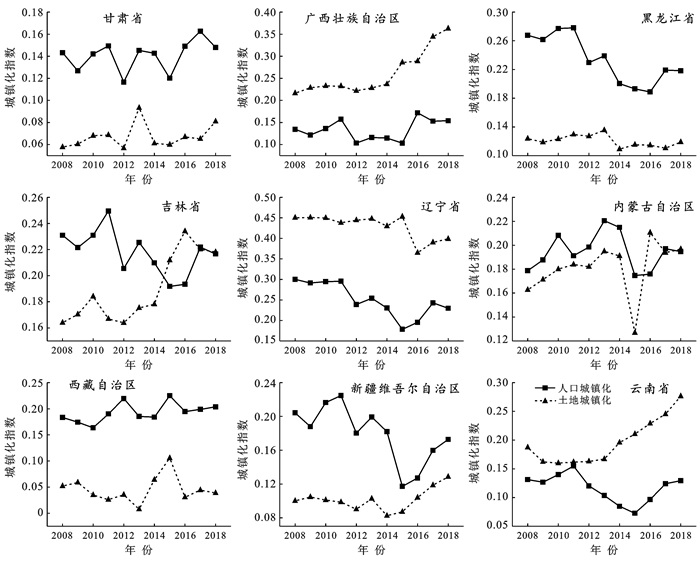

3 结果与分析 3.1 中国边境9省(区)城镇化指数分析从时间序列变化来看,2008—2018年中国边境9省(区)综合城镇化指数呈波动上升态势(图 1),综合城镇化指数由0.177上升至0.876,年均增长率为17.35%,其中2011—2012年综合城镇化指数上升最快,增幅为79.93%,凸显了“十二五”期间国家加大对边境地区发展要素投入所产生的经济刺激效应;从城镇化子系统看,人口城镇化整体指数由0.148上升至0.332,土地城镇化整体指数由0.029上升至0.494,年均增长率分别为8.42%,32.96%。总体上边境省份土地城镇化速度高于人口城镇化,体现城镇化发展过程中人口—土地增长的非均衡性,若土地城镇化长期高于人口城镇化,要警惕产生土地资源低效利用现象。从地域差异来看,边境各省人口、土地城镇化水平呈现不同程度的波动发展态势(图 2),其中广西、辽宁、云南的土地城镇化指数高于人口城镇化,其余6省土地城镇化滞后于人口城镇化,其中辽宁的人口城镇化与土地城镇化水平均最高,这与其老工业基地基础及新型城镇化规划相关,受经济转型影响,后期城镇化速度有所放缓。

|

图 1 2008—2018年中国边境9省(区) 整体城镇化发展水平变化 |

|

图 2 2008—2018年中国边境9省(区)人口—土地城镇化指数 |

从时间序列来看(表 3),2008—2018年中国边境9省(区)乡村振兴整体指数由0.273直线上升至0.756,年均增长率为10.72%,进一步反映近年来边境地区城乡统筹推进力度加大,且城乡融合效果显著。从地域差异来看,边境省份乡村振兴综合水平指数均值分布在0.241~0.671之间,得分最高的省份为辽宁省(0.671),得分最低的省份为西藏自治区(0.241),边境地区的乡村振兴综合水平存在较为明显的空间差异。整体上乡村振兴指数标准差由0.127波动降至0.105,说明在“兴边富民”“一带一路”、精准扶贫等政策溢出效应下边境9省(区)的乡村发展差距渐趋拉近。由表 3可知,2008年,甘肃省、西藏、新疆、云南这4个省(区)的乡村振兴指数低于平均水平(0.497),其余5个省超过均值。至2018年,均值线(0.532)两侧分布的省份数量渐趋持平,一定程度上说明边境9省(区)的乡村振兴发展经历“非均衡—均衡”的显性转型。

|

|

表 3 2008—2018年中国边境9省(区)乡村振兴指数 |

从乡村振兴子系统来看,中国边境9省(区)中乡村振兴发展较高水平地区有辽宁(0.671)、广西(0.613)、黑龙江(0.597)3个省(区)。辽宁是乡村振兴水平最高,在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕5个方面得分均较高。其次是广西,广西在乡村振兴各方面发展相对较均匀,但在生活富裕得分较低。黑龙江产业兴旺得分最高,治理有效水平较低;边境9省(区)中乡村振兴发展中等水平地区有云南(0.526)、内蒙古(0.539)、吉林(0.544)3个省份,云南在生态宜居、乡风文明两方面有一定的优势,其他3方面有待加强,尤其是生活富裕。内蒙古在产业兴旺、生态宜居、乡风文明3方面得分较高,治理有效方面仍需发力。吉林在产业兴旺、乡风文明、治理有效3方面需进一步补足。边境9省(区)中乡村振兴发展低水平地区有甘肃(0.466)、新疆(0.496)、西藏(0.241)3个省份(区),生态环境脆弱、相关基础设施落后等制约了其乡村振兴发展广度、力度、深度的延伸,综合各省份乡村振兴子系统得分来看,甘肃地区在生态宜居、乡风文明两方面得分良好,未来需重点发展产业兴旺、生活富裕、治理有效3方面。新疆生态宜居得分最低,应重点加强生态保护与生态修复。西藏在治理有效方面得分较高,其他4方面得分均最低。

3.3 中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴耦合协调度分析根据公式(2)测算出中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴两系统的耦合协调度指数(表 4),结果表明,2008—2018年,两系统的耦合协调程度由2008—2011年的中度协调(0.332~0.444)向2012—2018年的高度协调(0.537~0.638)转变,两系统良性互动效应凸显,城乡统筹水平稳步提升,但仍有较大的上升空间。至2018年,边境9省(区)城镇化与乡村振兴的耦合协调度分布在0.263~0.628之间,各省域耦合协调度存在明显空间差异,其中辽宁的耦合协调程度为高度协调,甘肃、广西、黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、云南的耦合协调程度为中度协调,西藏的耦合协调程度为低度协调。整体上,由于自然地理、社会经济、历史文化等因素差异性,边境地区两系统耦合协调度整体呈现“两端小、中间大”不均衡发展格局,两系统处在高度协调及低度协调的省份数量少,大多边境省份两系统的耦合协调程度处于中度协调阶段。未来应结合边境9省(区)乡村发展特点因地制宜地制定差异化发展政策(表 5),以助推广大边境地区乡村振兴“大工程”高质量推进。

|

|

表 4 2008—2018年中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴两系统的耦合协调度 |

|

|

表 5 中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴协调发展分区策略 |

城镇化与乡村振兴两大系统的耦合协调发展受到人、地、钱、产等耦合要素的影响,兼具动态性、复杂性与差异性。鉴于已有研究成果及边境地区实际情况[8-13],考虑数据可获取性、完整性,选取以下6个维度指标作为影响边境9省(区)两大系统耦合协调度的影响因素,分别是经济发展(地均外贸进出口总额)、政府决策(农林水事务支出)、互联互通(农村互联网普及率)、产业发展(第二三产业产值/第一产业值)、农业进步(农业机械总动力)、人口迁移(乡村人口)。

经测算得出(表 6),各维度指标的灰色关联度系数均大于0.5,且为正值,表明其对促进边境9省(区)城镇化与乡村振兴二者协调发展具有重要作用,灰色关联度按照由大到小顺序排列为:政府决策(0.777)>农业进步(0.764)>互联互通(0.736)>产业结构(0.720)>经济发展(0.705)>人口迁移(0.634),说明边境9省(区)两大系统的协调发展是不同内外部力量交织耦合作用下的结果,其中政府决策起到关键引导作用,互联互通加速城乡要素的流动配置,产业结构为乡村发展提供重要内生“造血”力量,经济发展与人口迁移具有外部“输血”作用。未来边境地区应进一步加大城乡统筹财政支出力度,完善交通基础设施网络,在挖掘资源禀赋优势及适应市场化的基础上调整优化产业结构,主动融入“一带一路”开放格局中,进一步加强跨境经贸合作交流,以产业吸引边民就业及带动边民致富。

|

|

表 6 中国边境9省(区)6维度影响因素的灰色关联度 |

从省域差异来看,影响边境9省(区)两系统协调发展的主导因素不同,但邻近省域两大系统协调发展存在共同影响因素,说明边境9省(区)在社会经济发展过程中存在着集聚效应与传染效应。就东北地区来说,影响黑龙江两大系统协调发展的较高关联因素为经济发展(0.790)与互联互通(0.650),影响吉林两大系统协调发展的较高关联因素为政府决策(0.650)与产业结构(0.741),影响辽宁两大系统协调发展的较高关联因素为互联互通(0.692)、政府决策(0.656)、人口迁移(0.694)与农业进步(0.673),黑龙江和辽宁存在共同影响因素,说明互联互通对促进两地城镇化与乡村振兴协调发展具有重要意义,未来应进一步完善农村地区基础设施建设,加快推进数字乡村建设,通过大数据赋能城乡统筹;华北地区的内蒙古在今后推进两大系统协调发展中应关注经济发展(0.696)、产业结构(0.709)与农业进步(0.730)3个较高关联因素,聚焦对外贸易与特色产业发展的联动效应,以科技创新赋能区域产业发展;就西北地区来说,影响甘肃两大系统协调发展的较强关联因素为互联互通(0.712)、政府决策(0.651),影响新疆两大系统协调发展的较强关联因素有经济发展(0.669)、产业结构(0.685),未来应注重因地制宜,有序补足城镇化与乡村振兴二者统筹发展中的短板。经济发展、产业结构为新疆和内蒙古的共同影响因素,未来应探索加强两地在对外经贸、产业升级等领域的跨省交流;就西南地区来说,影响西藏两大系统协调发展的较强关联因素为互联互通(0.646)、政府决策(0.691)与人口迁移(0.692),影响云南两大系统协调发展的较强关联因素为互联互通(0.783)、政府决策(0.719)、产业结构(0.759)与农业进步(0.653),互联互通与政府决策为两地的共同影响因素,体现政府财政投入与相关基础配套设施建设对于促进两大系统协调发展具有重要意义;对于华南地区的广西来说,互联互通(0.842)与农业进步(0.668)为影响两大系统协调发展的较强关联要素,山地丘陵地形一定程度制约了区域农业可持续发展,也阻滞了城乡之间的信息交换,导致城乡发展统筹推进压力较大,未来应充分考虑发挥农业科技创新技术的替代效应,赋能区域高质量发展。

4 结论与建议 4.1 结论(1) 2008—2018年中国边境9省(区)综合城镇化指数呈波动上升态势,总体上土地城镇化高于人口城镇化,这一现象在以人为核心的新型城镇化的背景下起到警惕作用,应避免城市发展继续呈摊大饼式蔓延;

(2) 2008—2018年中国边境9省(区)乡村振兴综合水平指数呈直线上升趋势,乡村振兴综合水平指数标准差呈波动下降状态,反映边境城乡统筹力度进一步加大,省域间乡村发展差距不断在缩小;

(3) 中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴两大系统的协调程度由中度协调向高度协调转变,按照两系统耦合协调度将9省(区)划分为优化提升型、调整进步型与重点突破型;

(4) 中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴两大系统的协调发展是不同内外部力量交织作用下的结果,其中政府决策起到关键引导作用,互联互通扮演“催化剂”角色,产业结构提供重要内生“造血”力量,经济发展与人口迁移具有外部“输血”作用。

4.2 建议本文对中国边境9省(区)城镇化与乡村振兴的耦合协调及影响因素进行了研究,对于统筹推进边境城乡一体化、保障国土安全具有一定理论与实践意义。由于边境9省(区)在地理条件、资源禀赋、历史文化、科技创新等方面存在区域差异性,未来应因地制宜采取针对性措施补齐发展短板,推进城镇化与乡村振兴“双轮驱动”。

(1) 建立健全城乡融合发展机制,积极推进农业转移人口市民化。稳步推进要素市场化配置改革,加速城乡发展要素自由流动与优化配置。积极实施兴边富民行动支持广大边境地区振兴发展,加强基础设施互联互通以提升边境城镇功能。从国土安全考虑出台系列政策推动城镇固边,如加大陆地边境0~3 km范围内的边民补助力度,提高边民互市贸易免税额度。创新边境土地利用管理方式,以特色产业促进产业兴边。

(2) 因地制宜聚焦“城镇化+乡村振兴”,分区分级分类制定发展战略,结合考虑区域地缘优势、资源禀赋与发展定位等实际情况,调整城乡统筹推进的模式、力度及节奏。比如支持资源型边境地区经济转型发展,推动口岸经济型边境地区延伸开放广度与深度,加大桂黔滇喀斯特石漠化区等生态脆弱地区生态修复治理力度。

(3) 以国土空间规划统筹区域协调发展,加快构建跨区域协同发展新格局。完善省、市、县、乡镇、村庄等中微观尺度上城镇化与乡村振兴两大战略系统的多级联动机制,加强边境省份在产业合作、生态保护、文化交流、科技创新、能源等领域的合作,深度融入“一带一路”,打造沿边境线打造特色边境城镇梯度带,辐射带动周边边境乡村地区发展,提升边境地区城镇化与乡村振兴协调发展水平。

(4) 激活创新驱动内生发展动力,以体制创新、科技创新、文化创新等要素为边境地区城镇化与乡村振兴协调发展注入新活力,创新跨省域城乡建设用地增减挂方式,建立健全集体经营性建设用地入市制度。运用大数据、人工智能、供应链等新技术,提升产业链现代化水平。在考虑国家粮食安全、边疆安全的前提下,探索构建中国边境地区城镇化与乡村振兴“一张图”。

本文只考虑了省域尺度上的数据,缺乏县域、乡镇级等更微观尺度上数据的支撑,指标体系也有待进一步优化,这些因素不可避免会对最终结果的精确性产生一定影响。探索不同尺度下边境地区城镇化与乡村振兴的时空互动格局,构建更全面系统的综合评价指标体系,明确“人—地—产—业”要素对两大系统耦合协调发展的驱动机制,分区域分类型提出区域差异化发展模式,是本文未来亟需研究的问题,通过深入挖掘中国边境地区城镇化与乡村振兴协调发展背后的逻辑机理、优化路径,以期更好地服务国家战略发展需求。

| [1] |

郭远智, 王介勇. 中国城乡转型的时空格局及其优化决策[J]. 地理科学进展, 2021, 40(11): 1799-1811. DOI:10.18306/dlkxjz.2021.11.001 |

| [2] |

Liu Yansui, Li Yuheng. Revitalize the world's countryside[J]. Nature, 2017, 548(7667): 275-277. DOI:10.1038/548275a |

| [3] |

刘彦随, 杨忍. 中国县域城镇化的空间特征与形成机理[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1011-1020. |

| [4] |

宋周莺, 虞洋. 中国边境地区的城镇化可持续发展态势[J]. 经济地理, 2019, 39(5): 55-64. |

| [5] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. |

| [6] |

郭远智, 刘彦随. 中国乡村发展进程与乡村振兴路径[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1408-1421. |

| [7] |

Bertoni D, Cavicchioli D. Farm succession, occupational choice and farm adaptation at the rural-urban interface: The case of Italian horticultural farms[J]. Land Use Policy, 2016, 57: 739-748. DOI:10.1016/j.landusepol.2016.07.002 |

| [8] |

刘依杭. 新时代乡村振兴和新型城镇化协同发展研究[J]. 区域经济评论, 2021(3): 58-65. |

| [9] |

马长发, 朱晓旭. 西部地区新型城镇化和乡村振兴互动关系研究[J]. 生态经济, 2021, 37(5): 99-105. |

| [10] |

雷娜, 郑传芳. 乡村振兴与新型城镇化关系的实证分析[J]. 统计与决策, 2020, 36(11): 67-72. |

| [11] |

徐维祥, 李露, 周建平, 等. 乡村振兴与新型城镇化耦合协调的动态演进及其驱动机制[J]. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2044-2062. |

| [12] |

俞云峰, 张鹰. 浙江新型城镇化与乡村振兴的协同发展: 基于耦合理论的实证分析[J]. 治理研究, 2020, 36(4): 43-49. DOI:10.3969/j.issn.1007-9092.2020.04.006 |

| [13] |

叶超, 于洁. 迈向城乡融合: 新型城镇化与乡村振兴结合研究的关键与趋势[J]. 地理科学, 2020, 40(4): 528-534. |

| [14] |

宋周莺, 祝巧玲. 中国边境地区的城镇化格局及其驱动力[J]. 地理学报, 2020, 75(8): 1603-1616. |

| [15] |

白利友. 中国的陆地边境治理及其研究[J]. 新视野, 2017(5): 28-34. DOI:10.3969/j.issn.1006-0138.2017.05.004 |

| [16] |

崔许锋. 民族地区的人口城镇化与土地城镇化: 非均衡性与空间异质性[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(8): 63-72. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2014.08.009 |

| [17] |

卢新海, 柯楠, 匡兵, 等. 中部地区土地城镇化水平差异的时空特征及影响因素[J]. 经济地理, 2019, 39(4): 192-198. |

| [18] |

吕添贵, 吴次芳, 李洪义, 等. 人口城镇化与土地城镇化协调性测度及优化: 以南昌市为例[J]. 地理科学, 2016, 36(2): 239-246. |

| [19] |

陈凤桂, 张虹鸥, 吴旗韬, 等. 我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J]. 人文地理, 2010, 25(5): 53-58. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.05.011 |

| [20] |

陈昱, 田伟腾, 马文博. 人口城镇化与土地城镇化的耦合关系及其空间差异: 以中原城市群为例[J]. 生态经济, 2019, 35(8): 104-110. |

| [21] |

吴一凡, 刘彦随, 李裕瑞. 中国人口与土地城镇化时空耦合特征及驱动机制[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 1865-1879. DOI:10.11821/dlxb201810004 |

| [22] |

张挺, 李闽榕, 徐艳梅. 乡村振兴评价指标体系构建与实证研究[J]. 管理世界, 2018, 34(8): 99-105. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.08.008 |

| [23] |

陈国生, 刘小凤, 蒋淑玲, 等. 湖南省乡村振兴耦合协调发展测度与路径选择研究[J]. 经济地理, 2019, 39(5): 191-197. |

| [24] |

Liu Yansui, Zang Yuzhu, Yang Yuanyuan. China's rural revitalization and development: Theory, technology and management[J]. Journal of Geographical Sciences, 2020, 30(12): 1923-1942. DOI:10.1007/s11442-020-1819-3 |

| [25] |

刘润佳, 把多勋. 中国省会城市紧凑度与城镇化水平关系[J]. 自然资源学报, 2020, 35(3): 86-600. |

| [26] |

杨清可, 段学军, 李平星, 等. 江苏省土地开发度与利用效益的空间特征及协调分析[J]. 地理科学, 2017, 37(11): 1696-1704. |

| [27] |

徐雪, 王永瑜. 新时代西部大开发乡村振兴水平测度及影响因素分析[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 42(5): 129-137. DOI:10.3969/j.issn.1004-3926.2021.05.017 |

| [28] |

朱润苗, 陈松林. 耕地集约利用与新型城镇化的耦合关联研究: 以福建省为例[J]. 农业现代化研究, 2021, 42(4): 600-609. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42