2. 深圳市水务局, 广东 深圳 518035;

3. 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心,广东 深圳 518115

2. Water authority of Shenzhen Municipality, Shenzhen, Guangdong 518035, China;

3. Shenzhen intelligent water comprehensive command, dispatching and support center, Shenzhen, Guangdong 518115, China

水土流失是各种生态问题的集中反映,也是导致经济贫困的根源。长期以来,中国都将水土流失治理的重点放在了偏远山区,而忽略了城市的水土流失及其治理[1]。自20世纪90年代起,随着中国城市化大范围、高速度的发展,城市水土流失问题已经备受瞩目[2-5]。1995年,水利部在深圳市召开首次沿海城市水土保持工作座谈会,面对深圳市乃至珠江三角洲等沿海发达地区出现的触目惊心的水土流失,首次提出了城市水土流失及水土保持问题。此后,全国各地按水利部要求对城市水土流失进行了调查。结果表明,城市水土流失是城市化发展进程中带有普遍性、全局性和紧迫性的问题。它在中国经济发达或者城镇化发展快速地区尤为严重[5-6]。本文根据中国典型城市水土流失的实际,就城市水土流失的概念、危害、成因、特点和防治对策进行总结,分析城市水土保持工作中存在的问题,并展望未来研究方向,以期为中国城市水土流失研究和治理提供参考依据。

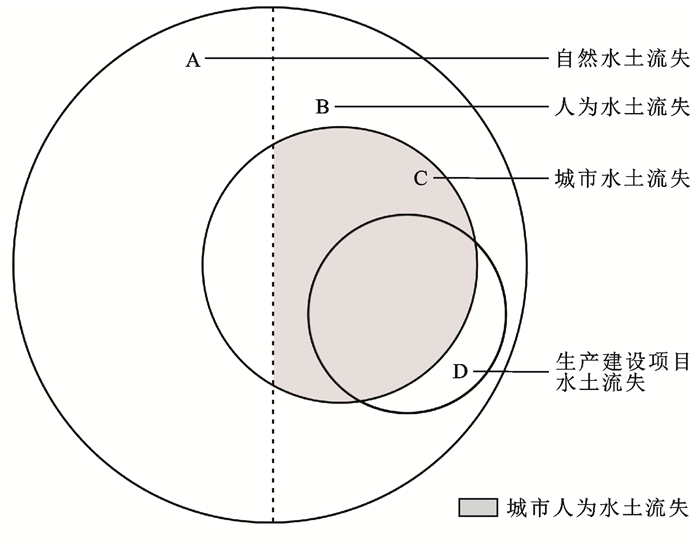

1 城市水土流失概念城市水土流失是指在城市化进程中,发生在城市建成区、城市规划控制区及城市周边影响区,由于自然因素和人为因素所引起的水土资源破坏与损失[7]。它主要是人为活动引发,包括建设用地开发、采石、筑路、架桥、引排水及城市垃圾处理等生产建设过程[8]。城市范围内发生的自然水土流失也属于广义城市水土流失的范畴[5, 9]。当强调人为因素主导的城市水土流失时,它主要为各种生产建设项目造成的水土流失,笔者建议称其为“城市人为水土流失”,这是常用的狭义城市水土流失概念,也是本文所用的概念(见图 1)。

|

图 1 中国城市水土流失的概念结构框架 |

纵观城市水土流失研究,有3点值得注意:①在流失动力方面,多强调或单指人为原因[2, 4, 10],也有在人为原因之外,关注自然外营力的降雨、风力、重力、径流冲刷等[11]。②就流失主体而言,早期多注重城市土壤侵蚀[12-13],越来越多的学者认为城市水土流失包括水、土两种资源的破坏和损失[5, 7, 14-15]。这里的“土”除了包括城市自然土壤外,还包括大量城市基本建设产生的松散堆积物、工业固体废弃物、城市生活垃圾及各种建筑体的剥蚀物等;“水”主要指地表和地下水[15],也是土壤侵蚀的动力因子,其破坏与损失包括水量的损失和水质的破坏两个方面[7]。③从空间分布来看,多指整个城市建设区及周边地区,其中周边地区相当于城市郊区或城乡接合部[6, 9],也有研究涵盖建制乡镇[7, 12]。同时,城市水土流失不仅有发生于地表的径流冲刷,也包括地下的潜蚀,从而构成城市水土流失立体系统[14]。

2 中国城市水土流失的危害城市水土流失,是人类活动使得城市生态系统自我调节功能减弱和对污染物的环境容量降低, 原始生态环境丧失平衡。大量高强度的水土流失, 给中国城市造成的危害主要包括管道淤积、风沙扬尘、水源污染、资源衰退和环境受损等多方面。

2.1 引起管道淤积,增加内涝风险城市水土流失最直接、最明显的危害,就是泥沙和废弃物造成城市排水管道的淤堵和河道、湖泊水库的淤积,使排水管网的排泄功能衰竭,湖泊水库的防洪蓄水能力减弱,行洪能力下降,常引起城市大面积内涝,造成严重的经济损失[1, 10, 16]。例如,国务院关于河南省郑州市“7·20”特大暴雨灾害调查组公示郑州市2021年“7·20”特大暴雨事件,导致河南全省受灾人数达1 478.6万人,因灾死亡失踪398人,直接经济损失高达1 200.6亿元。广州市2010年5月的一场强暴雨导致受浸点共118处,经济损失约5.4亿元[17]。广州市2020年“5·22”特大暴雨导致全市产生443处积水,多地受浸,地铁13号线停运,严重影响城市公共安全[18]。大量生产建设项目水土流失造成的排水管井淤塞是导致城市内涝的关键因素之一。

2.2 导致风沙扬尘,降低空气质量城市建设过程中施工开挖与弃土的堆积、运输过程都会造成扬尘和尘土洒落,市区楼宇之间的“峡谷效应”,导致大风日数增多和风速增大,极易出现尘土飞扬的现象,降低空气质量,恶化城区生态环境[19]。有研究[8]表明,扬尘是PM2.5的主要来源之一。北京大学环境科学与工程学院郑玫教授对北京市PM2.5进行的源解析结果显示,风沙扬尘占PM2.5质量的20%[8]。扬尘不仅降低大气能见度,导致雾霾的形成,还会增加人们健康风险,这种现象在中国北方地区尤其明显和严重。

2.3 造成水源污染,破坏水体生态城市生产建设过程中产生的固体废弃物以及市民日常生活产生的生活垃圾,可产生大量酸性、碱性和有毒物质(如重金属、残留农药、病原体等)。这些物质遇雨随着地表径流一起流入城市河湖,造成城市水源污染[20]。城市水土流失造成的河湖高浓度的悬浮泥沙,减少了水体内部阳光的穿透性,最后淤积附着在水底基质上,破坏鱼类的产卵床和觅食地,导致鱼类及各种底栖物种的消失[21]。退化水体也逐步失去其娱乐和审美价值,并对公众健康造成威胁[22]。

2.4 引发资源衰退,威胁城市安全由于城市建设中大面积的地表土层被剥离,原有植被遭到破坏,导致地表径流大部分流失,使得地下水位不断地下降。随着地下水位下降,地下水力坡度逐渐增加,流速增快,地下水侵蚀冲刷能力也将逐渐增强,造成土壤潜蚀,以及地面下沉、塌陷、地裂等地质灾害[10]。此外,随着城市大规模开发建设的进行,无法利用的大量剩余土方堆积以及不稳定的山坡坡体对基础设施构成威胁,危及人民生命财产的安全。深圳市2015年12月20日发生的光明新区渣土受纳场滑坡事故,直接经济损失达8.81亿元[8]。据云南省昭通市人民政府公告,2021年4月10日云南省镇雄县五德镇渡船坝社区因人为工程活动引发边坡坍塌事故,造成3人死亡,直接经济损失510万元。

2.5 导致环境受损,阻碍经济发展由于城市的单位面积国内生产总值(GDP)远高于农村及其他边远地区,水土流失往往会造成巨大的经济损失[10]。水土流失还会使城市整洁度大大降低,给人们留下“脏乱差”的印象,不仅影响市民的生活和工作,还会影响城市的投资环境,制约城市的可持续发展。例如,20世纪90年代初,深圳市玉龙坑垃圾填埋场、布吉镇上水径九矿开发区等无序的土地开发,造成大片的裸露地,极大地破坏了城市形象。城市水土流失也增加了城市建设和治理的资金压力。仅在1995—2000年期间,深圳市财政投入水土流失治理的资金就达1.5亿元,全社会累计投入资金约为14.5亿元[23]。

3 中国城市水土流失成因不合理的人为因素(主要是各种生产建设活动),是触发和加剧城市水土流失的主要动力和根本原因[8]。主要包括:水土保持意识和法制监督,土地利用方式和建设规划,以及弃土弃渣监测管理和水土保持设施修缮建设等方面。

3.1 水土保持意识淡薄,法制监督不完善在经济快速发展过程中,人们的水土保持意识比较淡薄,城市基础建设单纯追求经济利益,使城市水土流失越发严重。很多建设单位为了在短时间内获得最大的经济效益忽视了生态环境的保护,经常出现过度开发和盲目开发等现象,导致水土流失加剧。同时,因为城市水土保持方面相关的法律法规还不尽完善,尚未建成完整的水土保持监督、执法机构体系。许多城市并未将水土保持相关法规落到实处,住建、水利、环境、卫生、城管等部门存在政出多门、责权不清等不合理现象。另外还有城市水土保持的相关法律法规职责交叉,执行不到位等问题。

3.2 土地利用方式多样,建设规划不合理随着城市建设的发展,城市不透水面面积比例不断提高,地面下渗率降低,使洪峰流量增加,加大了水流的天然侵蚀力[24]。因城市建设造成不透水面增加,2020年广州市“龙舟水”径流峰值出现时间提前了1~2 h[17]。大量的地表径流遇孔洞或裂缝下泄易造成地面塌陷,加剧地质与洪涝灾害[25]。同时,城市规划有时欠缺前期调查,对潜在水土流失考虑不足[26]。一些规划建设用地长期抛荒裸露,旧城改造拆迁会产生废渣、土石块,地表受雨水的直接打击冲刷,经常会引起不同程度的水土流失。此外,城市竖向规划设计考虑不周,也存在塌陷滑坡、堵塞淹没、山体剥皮、泥石流等水土流失危险[27]。

3.3 垃圾弃土弃渣普遍,监测管理不到位随着城市的发展与工业规模的扩大,大量的生活垃圾、工业垃圾、建筑垃圾成批量增长。据自然资源部不完全统计,中国每人每天平均排放垃圾为1 kg,电力行业每日会产生45 t灰渣,冶金行业每日会产生3 t灰渣[26]。目前,中国垃圾的无害化处理率低于5%,汛期垃圾随径流直接进入河湖中,不仅会直接污染水体,而且降低了河道的泄洪能力,加速了城市的水土流失进程。普通的城市水土流失往往未能引起管理部门及时有效的关注。因为目前城市水土流失监管仍以人力巡查为主,方式被动,手段单一,实施周期长,覆盖面积小,人力成本高,难以实现快速、全面、主动的监管。

3.4 水土保持设施损毁,修缮建设不及时城市多建在水土资源丰富,水土保持设施完善的区域。在城区不断扩大的同时,往往伴随着城市周围生态屏障的减小和原有水土保持设施的消失。城市建设需要大量的土石开发作业,破坏了原有土壤表面,导致土壤内部出现大量空隙或渗水。在缺乏水土保持设施的情况下,一旦出现暴雨,这些地方容易产生崩塌、滑坡等灾害。同时,城市地下管道在暴雨冲刷中容易爆裂,造成地下土壤的侵蚀(即潜蚀),会造成道路、建筑塌陷的隐患,直接威胁城市居民的人身和财产安全。

4 中国城市水土流失特征城市水土流失具有区别于传统水土流失的特点。它主要包括物源复杂性和发生人为性,侵蚀超强性和表现隐蔽性,历时持续性和强度周期性以及危害严重性和污染面源性。

4.1 物源复杂性和发生人为性城市水土流失的“土”物源相当复杂,主要包括:地表土壤及土石岩体,各种车辆所带的泥土,各种基建的弃土弃石,煤烟、城市降尘、工业废弃物,生活垃圾,以及各种洗涤物所带的粉尘、泥沙等[12, 28]。城市水土流失的过程很大程度上是通过路道、地下排水管道、地表排水渠道等进入沟谷或河流,其径流、泥沙的运移过程、方式等已深受人为因素的影响。它与建设者本身的素质、环境保护意识、城市建设用地规划、城市水土保持法制直接相关[10]。

4.2 侵蚀超强性和表现隐蔽性城市水土流失的侵蚀强度远超传统意义的水土流失。传统自然水土流失的土壤侵蚀模数按6级划分,剧烈程度的土壤侵蚀模数大于1.50×104 t/(km2·a),而城市水土流失的侵蚀模数一般达2.00×104~4.00×104 t/(km2·a),甚至超过1.00×105 t/(km2·a)[29]。城市建设过程在推山填沟、堆积平台时形成的开挖山体凌空面斜坡、堆积平台外缘松散斜坡和堆积平台堆积面等“两坡一面”引起的水土流失最为严重[10, 29]。同时,城市水土流失的隐蔽性较强。城市地表径流被各类建筑物阻挡分割,大部分经地下管道排泄,地表以下的潜蚀作用则更难以发现[12]。也正因如此,很长一段时间,城市水土流失并未引起人们足够的重视[14]。

4.3 历时持续性和强度周期性不同于自然水土流失多在雨季发生,城市建设、工业生产等人类活动,以及工业废料、生活垃圾堆放等水土流失源的形成均是持续不断的,导致城市水土流失形成了持续性的危害[10]。城市水土流失强度多随生产建设项目的工程进展呈现周期性的变化。施工前期需要平整地表,开挖土方,破坏植被,导致土壤侵蚀量比开建前增加3~5倍;施工期间,地表逐渐被硬化,部分裸露的地表侵蚀速率和侵蚀量继续上升,并达到峰值;施工后期,大部分裸露地表已被硬化的路面和植被所取代,植树种草和各项护坡工程等改善了环境质量,地表的抗侵蚀能力大大增强,水土流失量迅速减弱[30]。

4.4 危害严重性和污染面源性城市是区域政治、经济和文化的中心,人口密集,产业集中,环境价值高,一旦城市受灾就可能引起连锁反应,灾害损失逐级放大,产生巨大的经济损失,还可能危及生命安全[30]。2000年前后,深圳、珠海、中山等珠江三角洲城市的人为水土流失面积达845.70 km2,其中多为城市水土流失,所造成的直接经济损失达9.5亿元[31]。城市水土流失发生时,携带城市道路和停车场的镍、铜、锌、镉、铅和多环芳烃等大量面源污染物进入渠道、湖泊、河道等处,造成大量面源污染物聚集。与美国相比,中国城市非点源污染各主要污染物平均浓度偏高,且各主要污染物平均浓度均远高于中国地表水环境质量Ⅴ类标准和城镇二级污水处理厂二级排放标准[32-33]。

5 中国城市水土流失防治对策城市水土流失防治对策, 也即通常意义的城市水土保持。针对中国城市水土流失所采取的预防和治理措施,主要包括完善法律法规,理顺体制机制,普及宣传教育,注重源头控制,兼顾水土资源,深化科学研究等6个方面。以下结合中国城市水土保持先行示范城市——深圳市的水土保持实践进行阐述。

5.1 完善法律法规,促进规范执法法不严则不治,令不行则不严。只有完善的法制才能有效规避履职风险,使城市水土保持行业的管理者、从业者有“底气”和“底牌”落实水土流失防控和治理,规范行政相对人权利义务[34]。张晓远等[35]认为预防城市水土流失的根本措施是健全执法机构,强化执法力度。建立健全水土保持法律法规体系,首先是制定和完善地方性水土保持法规,加强依法监管力度。其次是建立健全水保监督执法机构,配置足够的监督执法人员,提高执法人员业务素质和执法水平,保证生产建设项目水土保持“三同时”制度落到实处,依法防治水土流失。

深圳市从1995年开始编制全国第一部城市水土保持规划工作以来,先后大规模开展了以控制泥沙为重点的开发闲置地的水土流失治理,和以改善背景山体生态景观为重点的裸露山体缺口整治[4]。在经济高速发展的同时,充分利用特区立法权,顺应“放管服”需求,修订、完善《深圳经济特区水土保持条例》,出台系列配套法律法规文件,实现了生产建设项目水土流失防治的方案审批—后续设计—监测监管—专项验收“全链条”管理[34]。

5.2 理顺体制机制,实现部门协同城市水土保持是一项复杂而综合的系统性工程,需要确保政府在水土保持工作中发挥主导作用[22]。要建立中央统筹,省负总责,市县落实的工作体制。水利部、流域机构和省级水行政部门负责问题发现和督促落实,市县以违法行为认定和查处为主,建立权责清单,制订逐级督查制度,建立健全城市水土保持诚信和信用评价制度。建立城市水土保持的长效机制,防治方略上强调预防为主,实行预防监督和治理相结合,工程措施与植物措施相结合[30]。建立稳定、高效的组织保障体系,明确政府、主管部门、企业各自的工作职责和分工,政府各相关职能部门统一城市水土保持目标,建立分工合作,协调联动的各项制度和机制。

深圳市历来高度重视水土保持体制机制建设工作。1997年,市政府成立市水土保持工作领导小组,2002年,在全国首创城市水土保持监督管理市场化运作新模式,建立起覆盖深圳全市的水土保持监督监测网络,为动态监测水土流失和及时治理其隐患奠定了基础[34]。2012年,深圳市水务局率先在全国创建了生产建设项目水土保持方案度汛制度,作为已批复水土保持方案的重要组成部分和有力补充。市区水务主管部门联合住建、交通、城管、电力等行业主管部门,对其所辖生产建设项目水土保持工作开展联合执法和检查,推动了水土保持全行业的齐抓共管,为深圳市“水清岸绿,鱼翔浅底”的水环境治理做出了显著贡献[34]。

5.3 普及宣传教育,先行建设规划城市水土流失防治的根本在于影响人的行为。因此,宣传工作在城市水土保持工作中具有举足轻重的地位[34]。在宣传方面应强化水土保持基本国策意识,水土流失是头号环境问题意识,水土保持是生态环境建设主体意识和依法行政意识,坚持面向管理部门,面向建设单位,面向广大市民,采取灵活多样的形式,调动全社会的力量,参与到城市水土保持工作中来。同时,城市水土保持规划应以城市总体规划为指导,以水土保持法律、法规为依据,通过划定城市水土保持生态红线等措施,将水土保持的有关规定和要求,贯穿于城市的规划管理和各项开发建设之中[36]。

深圳市在水土保持宣传方面坚持走多层次、多渠道、全方位之路,依托深圳市水土保持科技示范园的公益平台,以水土保持入工地、入社区、入学校、入党校等主题,通过上门服务、座谈、执法检查、普法活动等形式,面对特定行政相对人和普通社会公众开展宣传,营造全社会关注和支持水土保持的良好氛围[34]。深圳市的城市规划,要求“高起点规划,高标准建设,高效能管理”。深圳市自1995年率先在全国开展城市水土流失调查,编制城市水土保持规划,并先后编制了《×××区水土保持生态建设控制性规划》《深圳市裸露山体缺口水土保持生态建设规划》和《深圳市水土保持生态建设规划(2000-2050)》等,为城市水土保持工作提供了实施依据[4]。

5.4 注重源头控制,强化过程监管城市水土流失的防治根本是对流失源的合理处置。生产建设过程中应尽量减少各种废弃物的排放,对已经形成的废弃物,寻求新技术对其加工转化,并把建筑垃圾堆放地变成生态环境优美的景观。结合入渗措施和拦集蓄引设施,增加地下水储量,减少径流侵蚀,节约水资源[10]。在过程监管方面,要实行严格审批,把好准入关,确定严格控制区、禁止建设区、限制开发区及其准入条件。在满足准入条件的前提下,必须编报水土保持方案,经审核通过后与主体工程同步实施[29]。要组织对在建生产建设项目的跟踪检查,提高水土保持方案的实施率。建立水土保持日常监督检查、汛前专项检查、随机抽查、违法移交和联合惩戒全链条、多维度的监管制度[34]。

深圳市2020年度在全国首创生产建设项目“红、黄、绿”监管方式,实现了深圳在建生产建设项目一张图、一表单、一台账、一张网的综合监管模式。按照《深圳市生产建设项目水土流失隐患风险等级划分》规定的裸露地表面积、项目堆土(渣)量、项目汇水面积、边坡高度4个因子及动土量等因素,确定监管红牌项目,加大监督检查频次。通过水土保持监督执法专项行动,及时惩治未批先建、未验先投、未开展水土保持后续设计等违法违规行为。将水土保持违法违规行为纳入信用中国等统一信用信息平台,使违法主体一处受罚,处处受限[34]。

5.5 兼顾水土资源,系统综合治理把水土保持工作方向由传统的“重土轻水”转向“水土兼治”模式。改变传统单一排水思路,遵循渗透、滞留、蓄积、净化、使用、排放等统筹兼顾的管理理念,因地制宜,科学规划设计与统筹实施城市水系工程。按照城市建设排水标准,兴建排水管网,并设置沉沙池,确保排水安全顺畅[32]。合理布置植物景观,增加城市绿化面积和森林覆盖率,打造城市多层次、多目标、多功能的绿化空间。针对水土流失影响严重的生产建设项目,因地制宜采取适当防护措施。例如,防洪排导措施、降雨蓄渗措施、土壤资源调配措施以及其他工程措施。这些措施包括综合护坡工程、自嵌式挡土墙、城市雨水收集系统、表土剥离及堆存技术、下凹式绿地等[29]。

在各项保“土”措施之外,通过海绵城市建设,兼顾城市保“水”,是深圳市跨越城市发展“门坎”的关键措施[37]。深圳市成立了市级海绵城市建设工作领导小组。近年该市先后通过多项法律法规和技术标准,切实推进海绵城市建设,包括:《深圳市水务局关于印发深圳市水务类海绵城市施工图设计审查要点的通知(深水函〔2018〕2508号)》《海绵城市建设项目施工、运行维护技术规程(DB4403/T 25-2019)》《深圳市建设项目海绵设施验收工作要点及技术指引(试行,2019年11月)》《深圳市海绵城市规划要点和审查细则(2019年修订版)》及《海绵型道路建设技术标准(SJG 66-2019)》等等。

5.6 深化科学技术创新,开启智慧水保时代城市水土保持理论基础研究是实现管理创新的基础。在生态城市[10]和低影响发展理念的基础上,城市水土保持工作引入“海绵城市”的概念十分必要。海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。加大高新技术的应用,包括城市水土流失防治技术、生态清洁小流域建设技术、采石场整治技术、“3S”技术、生态修复技术等[35]。优化生产建设项目水土保持方案合规性分析方法[38],发展扰动图斑快速识别和提取技术[39],改变中国生产建设项目水土流失预测多采用类比法而精度较低的现状[39]。通过搭建系统平台,综合运用多种技术实现信息化监管。

深圳市基于水利部“天地一体化”平台建设,围绕水土保持工作发展定位,结合“3S”技术和分布式智能终端、无人机等技术手段,健全水土保持智能感知体系,搭建智慧监管平台,不断提升水土保持信息化水平。通过重点生产建设项目视频监控,高分遥感影像水土流失调查,水土流失AI识别等高科技手段,构建了具有深圳市特色的水土保持监督管理信息一体化系统,推进城市水土保持工作进入智慧水保时代[34]。

6 中国城市水土保持目前存在的问题经过近30 a来的努力,中国城市水土流失及水土保持工作取得了丰硕成果。一些城市的水土流失面貌呈现出较大的改观。城市水土保持工作目前存在的问题主要体现在以下几个方面。

(1) 认识方面。人们对城市水土流失的严重危害认识尚存不足,未将城市水土保持工作上升至城市发展的战略层面去考虑。部分生产建设项目的建设、监理、施工等参建单位水土保持意识淡漠,特别是作为水土流失防治责任主体的建设单位,存在只看重施工进度,忽视水土保持的问题[40]。

(2) 政策方面。水土保持法规体系不够健全,行政审批制度改革后监管模式亟待建立,生产建设项目水土流失监管方式需进一步完善[34]。水土流失防治责任和内容未纳入项目建设、施工、监理合同,参建单位水土流失防治责任不清晰,水土保持责任人不明确。水土保持后续设计落实率不高,生产建设项目水土保持方案属于可行性研究阶段,与项目主体设计存在脱节[40]。

(3) 科技方面。城市水土保持的理论体系欠缺,对城市生产建设项目缺少量化判别和评价的技术手段,导致预防监督工作缺乏深度和广度[41]。目前城市水土保持监管仍以人力巡查为主,难以应对生产建设项目多、分布广及雨季长、暴雨频发的巨大挑战。由于水土流失具有时效性强的特点,现有手段难以实现及时取证,城市水土流失监管多处于被动状态[40]。

(4) 保障方面。城市水土保持的投入严重不足,经费、人力有限,检查覆盖项目少、频次低,难以全面掌握区域内生产建设项目水土流失的整体情况和动态变化[41]。水土保持措施费目前尚未单独计列,常包含在项目安全文明施工费用中,导致水土保持措施经费落实存在困境和难题[40]。

7 中国城市水土保持研究展望随着中国城市化进程的快速发展和生态文明建设的全面推进,未来城市水土流失及水土保持工作应在理论研究、应用优化以及经验推广等维度积极开展。

(1) 理论层面。结合生产建设项目等人为扰动界面土壤侵蚀发生发展的过程,分析它与城市化过程的内在联系与耦合机制,探讨城市水土流失中的侵蚀动力、侵蚀过程和侵蚀规律[5, 42]。鉴于城市水土流失的特殊性,需要在大量实地调查和模拟试验的基础上,提出中国城市水土流失定量评价指标体系,并建立相应的评价模型[42]。跨区域、跨行业、多学科协作,探索城市水土流失动态监测方法,完善城市水土流失“调查—监测—评估”体系[6]。

(2) 应用层面。下一步的城市水土保持工作中,应继续积极探索新思路、新技术并应用于城市水土流失治理、水土保持监测等各个环节,明确城市水土保持的目标与功能,实现城市水土保持与城市功能的有机结合[42]。加强水土保持监测和技术标准制定等基础工作,充分运用好“天—空—地”一体化遥感等现代化技术手段,推动信息技术与城市水土流失防治工作深度融合,实现全天候、全地域、全生命周期监管[43]。

(3) 实践层面。积极有效推广深圳市等典型城市的水土保持经验,加强相关部门之间的联动,加大对失信行为的惩戒力度。从生产建设项目水土流失防治措施入手,完善水土保持法规制度体系,建立水土保持长效管理机制,创建水土保持人才专家库,推动水土流失监管信息化和智慧化,创新水土保持国策宣传和理论研究,多措并举,综合施策,持续提升城市水土保持工作成效[34]。

| [1] |

康姣姣. 城市化进程中水土保持生态保护与资源利用对策[J]. 山西水土保持科技, 2021(1): 34-35. |

| [2] |

唐克丽. 城市水土流失和城市水土保持[J]. 水土保持通报, 1997, 17(5): 1-2. |

| [3] |

谢汉生, 王冬梅, 苏新琴. 城市水土流失对城市环境的影响及其对策[J]. 水土保持学报, 2002, 16(5): 67-70. |

| [4] |

吴长文. 城市水土保持的理论与实践[J]. 中国水土保持科学, 2004, 2(3): 1-5, 21. |

| [5] |

曾祥坤, 王仰麟, 李贵才. 中国城市水土保持研究综述[J]. 地理科学进展, 2010, 29(5): 586-592. |

| [6] |

王继增, 吴志峰, 朱立安, 等. 关于城市水土流失研究中若干问题的探讨[J]. 水土保持通报, 2005, 25(4): 106-110. |

| [7] |

祁生林, 杨进怀, 张洪江, 等. 关于我国城市水土保持的刍议[J]. 水土保持研究, 2006, 13(3): 115-118. |

| [8] |

刘建. 城市水土流失危害与防治对策[J]. 山西水土保持科技, 2017(2): 4-5, 8. |

| [9] |

邓岚, 宋桂琴. 我国城市水土流失研究进展初探[J]. 水土保持学报, 2001, 15(5): 72-75. |

| [10] |

李险峰, 郭昭滨. 论城市水土流失和生态城市建设[J]. 防护林科技, 2018(6): 62, 70. |

| [11] |

李薇, 阮煜. 城市建设中水土流失的成因及防治对策[J]. 科技创新与应用, 2014(9): 106. |

| [12] |

甘枝茂, 孙虎, 吴成基. 论城市土壤侵蚀与城市水土保持问题[J]. 水土保持通报, 1997, 17(5): 57-62. |

| [13] |

柴宗新. 城镇侵蚀及其防治[J]. 中国水土保持, 1997(1): 33-36, 65. |

| [14] |

袁仁茂, 杨晓燕, 李树德. 论城市水土流失及其类型系统[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2001, 37(3): 400-406. |

| [15] |

万方秋, 丘世钧, 王继增. 城市水土流失强度分级指标体系初探[J]. 水土保持研究, 2003, 10(2): 79-82. |

| [16] |

Huang Chunbo, Zhou Zhixiang, Teng mingjun, et al. Effects of climate, land use and land cover changes on soil loss in the Three Gorges Reservoir area, China[J]. Geography and Sustainability, 2020, 1(3): 200-208. DOI:10.1016/j.geosus.2020.08.001 |

| [17] |

杨婷. 浅析城市水土流失与行洪排涝: 以珠江三角洲城市为例[J]. 水利技术监督, 2013, 21(4): 31-32, 44. |

| [18] |

陈文龙, 夏军. 广州"5·22"城市洪涝成因及对策[J]. 中国水利, 2020(13): 4-7. |

| [19] |

史东梅, 蒋光毅, 郭宏忠, 等. 生产建设项目人为水土流失的生态环境损害评估[J]. 中国水土保持科学(中英文), 2021, 19(2): 71-79. |

| [20] |

周继霞, 张凤太, 苏维词. 中国西南山地型城市水土流失及其防治措施研究[J]. 水土保持研究, 2007, 14(6): 350-353. |

| [21] |

Trenouth W R, Gharabaghi B. Event-based soil loss models for construction sites[J]. Journal of Hydrology, 2015, 524: 780-788. DOI:10.1016/j.jhydrol.2015.03.010 |

| [22] |

Santikari V P, Murdoch L C. Effects of construction-related land use change on streamflow and sedimentyield[J]. Journal of Environmental Management, 2019, 252: 109605. DOI:10.1016/j.jenvman.2019.109605 |

| [23] |

吴长文. 深圳城市水土保持的探索与实践[J]. 中国水土保持, 2006(8): 29-31. |

| [24] |

熊立华, 闫磊, 李凌琪, 等. 变化环境对城市暴雨及排水系统影响研究进展[J]. 水科学进展, 2017, 28(6): 930-942. |

| [25] |

刘信儒, 王炜榕, 胡学俭, 等. 城市水土保持主要特征分析[J]. 水土保持应用技术, 2006(1): 28-30. |

| [26] |

欧阳佳鑫, 董敬群. 城市规划过程中的水土流失防治[J]. 智能城市, 2016, 2(6): 228. |

| [27] |

刘刚. 红壤丘陵区城市规划建设人为水土流失防治对策研究[J]. 中国水土保持, 2002(2): 31-32, 36. |

| [28] |

姜爱林, 祝国勇. 城市水土流失形成、特点与防治对策[J]. 城市发展研究, 2000(3): 17-19, 34-78. |

| [29] |

王山河, 袁瀛, 马宁. 浅谈城市水土流失特点及水保措施布局建议[J]. 陕西水利, 2019(4): 199-201. |

| [30] |

李林军. 常宁市的城市水土流失及其防治[J]. 中国水土保持, 2013(3): 45-47. |

| [31] |

黄广宇, 卓慕宁, 王继增, 等. 珠江三角洲地区城市水土流失治理措施及其效益: 以广州市为例[J]. 水土保持通报, 2001, 21(6): 77-79. |

| [32] |

钟鸣辉. 城市水土流失防治原则标准与措施研讨[J]. 中国水利, 2018(8): 11-13. |

| [33] |

国铭, 李铮. 城市水土流失监测探讨[J]. 中国水土保持, 2013(5): 64-66. |

| [34] |

高阳, 林军. "深"耕细作"圳"美润泽: 深圳市生产建设项目水土流失防治成效[J]. 中国水土保持, 2021(5): 1-4. |

| [35] |

张晓远, 段东亮, 杨宪杰, 等. 东莞市水土保持规划防治方略与布局研究[J]. 中国水土保持, 2021(6): 31-34. |

| [36] |

陈法扬. 论我国城市化过程中的水土保持问题[J]. 水土保持研究, 1997, 4(1): 16-18. |

| [37] |

林基雄. 都市新祸: 水土流失: 深圳城市发展中的新课题[J]. 中国水利, 1996(1): 23-24. |

| [38] |

乔恋杰, 万君宇, 周春波. 生产建设项目水土保持遥感监管工作的成效与思考[J]. 水土保持应用技术, 2020(6): 50-51. |

| [39] |

相莹敏, 刘加刚, 卜自珍, 等. 北京市典型生产建设项目土壤侵蚀规律研究[J]. 中国水土保持, 2020(5): 33-35, 69. |

| [40] |

黄守科, 陈建辉, 刘亮水, 等. 浅析深圳城市水土流失监管[J]. 智能城市, 2021, 7(12): 113-114. |

| [41] |

李岚斌, 亢庆, 黄俊. 国产高分卫星遥感在生产建设项目水土保持监督中的应用: 以晋陕蒙接壤煤炭开发集中区为例[J]. 人民珠江, 2019, 40(2): 153-159. |

| [42] |

王玉杰. 浅谈我国城市水土保持[J]. 风景园林, 2013(5): 145-145. |

| [43] |

沈雪建, 李智广, 王海燕. 我国人为水土流失防治进程加快推进[J]. 中国水土保持, 2021(4): 9-11. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42

顾祝军(1970—), 男(汉族), 江苏省淮安市人, 博士后, 教授, 创新中心主任,主要从事生态遥感、水土保持与地理信息应用研究。Email:

顾祝军(1970—), 男(汉族), 江苏省淮安市人, 博士后, 教授, 创新中心主任,主要从事生态遥感、水土保持与地理信息应用研究。Email: