2. 西安理工大学 省部共建西北旱区生态 水利国家重点实验室,陕西 西安 710048;

3. 陕西省引汉济渭工程建设有限公司,陕西 西安 710011

2. State Key Laboratory of Eco-hydrologic Engineering in Northwest Arid Region, Xi'an University of Technology, Xi'an, Shaanxi 710048, China;

3. Hanjiang-to-Weihe River Valley Water Diversion Project Construction Co. Ltd., Shaanxi Province, Xi'an, Shaanxi 710011, China

流域生态补偿机制可适当缓解当前流域水环境污染、水资源不合理开发利用,使流域不同区域的环境与社会经济的可持续发展相协调,得到了学者的广泛关注[1]。早在20世纪50年代,发达国家就开始尝试利用经济手段解决生态环境问题,以促进资源利用与区域可持续发展。John Krutila[2]在1960年提出自然资源价值的概念为研究生态系统服务功能价值提供了理论依据。环境服务的价值是确定补偿标准的基础,生态保护者由于社会经济、地理位置等状况的不同,对补偿需求也不尽相同[3],同时还应考虑生态补偿项目间的对比,以提高其适应度[4]。20世纪80年代初,我国开始了对生态补偿的研究[5]。为减少水土流失、保护森林资源,各地根据实际情况建立了森林生态补偿机制。这是我国生态补偿最早应用的领域[6]。90年代末期,流域生态补偿逐渐成为研究重点。基于水的流动性和流域的完整性,不同区域在水资源的开发、管理和保护等方面是相互关联的[7]。但由于区域发展的不平衡性,两者又存在差异。这就导致了区际间在生态资源利用上的不公平[8-9]。徐大伟等[10]提出了跨区域的生态补偿量测算方法,并用简单综合污染指数法进行水质评价。刘强等[11]以保护区与受益区为基准,运用生态保护成本法和条件价值评估法,建立了生态补偿标准测算模型。郭志建等[12]以改良水质和保持水量的投入成本为基础,提出了流域逐级补偿奖惩制度。王奕淇等[13]提出了基于生态环境价值的生态补偿标准,并以渭河流域为例进行测算。杨玉霞等[14]从原则、内容和水生态补偿资金测算三方面,构建了黄河流域水生态补偿机制,提出了加强水生态补偿机制基础研究与试点工作的建议。马宇菲等[15]构建了黄河流域兰州段的生态补偿机制,并采用条件价值评估法和二元Logistic回归模型进行分析研究。苗江山等[16]通过分析沿黄地区水资源生态现状,构建了黄河流域河南段的水资源生态补偿机制。陈艳萍等[17]从投入和奖惩角度出发,运用综合污染指数法和水量差值法,构建了基于水质水量的生态补偿测算模型,同时考虑资金的时间价值,测算出黄河流域宁夏段的补偿金额。杜勇等[18]根据补偿事项特点和资金利用效率等因素,提出了“量质并重”和“双向动态”的补偿机制,并建议制定相关配套政策和保障措施。过往研究中,更多学者倾向考虑投入、收益和奖惩中的两个来量化补偿量,据此构建的生态补偿测算模型存在不足,同时对补偿主客体间利益分配的公平性考虑也是不够的。因此,本文综合考虑成本、价值和奖惩3个方面,以基本补偿标准为基础,建立基于水质水量的生态补偿标准测算模型,进行奖惩调节,最终确定流域生态补偿标准,并以黄河流域陕西片区为实例进行生态补偿的量化研究。

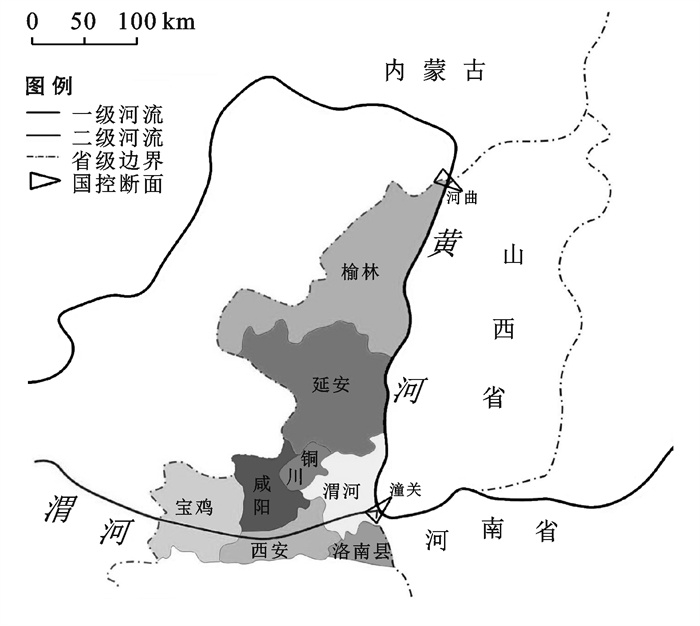

1 数据与方法 1.1 研究区概况黄河流域陕西片区地处黄河中游,自北向南流经陕西、山西两省交界,干流全长714 km,国土面积1.33×105 km2,占陕西省面积的64.2%[19]。由于水资源总量稀缺、时空分布不均衡且与经济社会发展不匹配,导致区域水资源开发利用率高达62%[20]。新中国成立以来,陕西省全面推动水土流失综合治理,使得黄河流域生态环境得到了全面改善,促使陕西绿色版图向北推进400 km,入黄泥沙减少5.90×109 t,同时,陕西省坚持以增绿为治黄之本,大力实施以退耕还林为主的重点林业生态工程,森林覆盖率由退耕前的30.92%增长到43.06%。根据陕西省气象局卫星资料分析表明,以陕北为核心的黄土高原成为全国连片增绿幅度最大的地区[21]。显然,陕西省在黄河流域的生态保护成效显著,但投入的成本和利益的损失是自身的,而产生的效益是自身和中下游地区共同的,即存在投入与收益不对等,导致经济发展与生态建设之间的矛盾日益突出。因此,受益者应给予保护者一定的补偿,以解决当前和潜在的流域生态环境问题,促进全流域水资源共建共享,实现各区域公平发展[22]。

黄河流域陕西片区上下游分别为内蒙古和河南地区,此段流域左右岸间的陕西省与山西省承担同等保护治理黄河的责任,两省同时分摊内蒙古生态保护带来的效益,由于两省生态保护对黄河干流及下游行政区产生的生态服务贡献不同。因此,河南对上游地区的生态补偿标准不同。本文以陕西和河南两省为例对生态补偿量的核算方法进行探讨,选用位于黄河流域陕西片区下游处的潼关监测断面,同时,根据现有数据可知2018年黄河流域陕西片区的年平均降水量更接近多年平均值,故本研究对该监测断面2018年的水质水量数据进行采集,并通过分析与计算得到补偿结果。具体研究区域如图 1所示。

|

图 1 黄河流域陕西片区示意图 |

收集整理黄河流域陕西片区的自然与发展概况、水量水质、供水、用水等基础资料。数据主要来源于2018年的《陕西省生态环境状况公报》《中国水土保持公报》《中国水资源公报》《黄河水资源公报》等相关内容。

1.3 研究方法 1.3.1 基本补偿标准的计算方法本文对保护区内生态保护成本进行定量测算,并将其创造的生态服务价值在补偿主客体间进行合理分摊,计算出保护区内外效益分摊系数,从而量化保护区外所需要承担的生态保护成本,最终确定出基本补偿标准。其中,生态服务价值采用当量法进行计算,具体计算公式为:

| $ {\rm{ES}}{{\rm{V}}_{ij}} = {\rm{V}}{{\rm{C}}_{ij}} \cdot {A_i} $ | (1) |

式中:ESVij为第i种土地类型的第j项生态服务价值; VCij为第i种土地类型的第j项生态服务单价; Ai为第i种土地类型的面积。

基本补偿标准具体计算公式为:

| $ B = C \times (1 + R) $ | (2) |

式中:B为基本生态补偿标准; C为核算出的生态保护成本中应由流域其他行政区承担的部分; R为生态保护投入的回报率, 取近5 a GDP增速的均值。

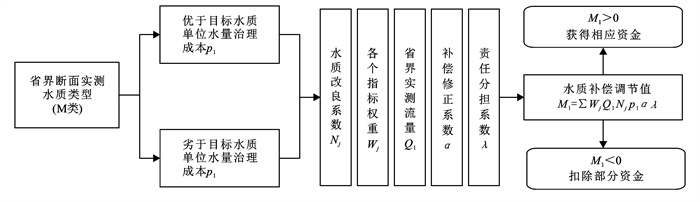

1.3.2 基于水质的调节计算流程及方法国内外关于水环境质量方面的评价方法相对成熟,主要有综合污染指数、水质改良系数法、内梅罗指数法等[23-25]。将上述评价方法的特点与我国流域水环境监测现状相结合,本研究采用相对简单、便于计算的水质改良系数法。计算公式为:

| $ {M_1} = \sum\limits_{j = 1}^n {{W_j} \cdot {Q_1} \cdot {N_j} \cdot {p_1} \cdot \alpha \cdot \lambda } $ | (3) |

式中:M1为水质补偿调节值; Wj为指标权重值, ∑Wj=1; Q1为区域界面出口测得的水量; Nj为水质改良系数; p1为水质改良单位投入成本; α为补偿修正系数; λ为责任分担系数。其中,

| $ {N_j} = \frac{{{S_j} - {D_j}}}{{{S_j}}} $ | (4) |

| $ \alpha = \frac{{{\rm{PGD}}{{\rm{P}}_1}}}{{{\rm{PGDP}}}} $ | (5) |

| $ \lambda = \frac{{{Z_1}}}{{{Z_1} + {Z_2}}} $ | (6) |

式中:Dj为区域界面处指标j的实测浓度值; Sj为指标j的目标浓度值; PGDP1为补偿主体区域的人均GDP; PGDP为全国人均GDP; 当α大于或等于1时, 取值为1; Z1为行政区域a影响目标水质的废污水排放量; Z2为行政区域b影响目标水质的废污水排放量。

当出境水质优于断面控制值时,根据水质的优质程度得到相应的奖励,水质补偿调节值M1为正;反之,水质超标影响下游生态环境,则需惩罚,此时M1为负。基于水质的调节计算流程如图 2所示。

|

图 2 基于水质的调节计算流程 |

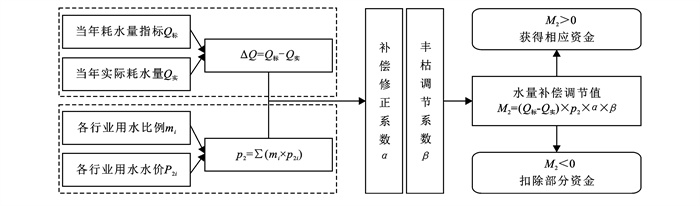

水资源量直接影响区域的社会经济、人文发展和生态环境。目前,大多数流域存在着水资源时空分布不均、供需矛盾突出和过度开发等情况,造成了区域与企业发展受阻以及生态环境恶化等一系列问题。因此,关于水量的生态补偿调节就显得尤为重要,本文以流域的水量分配方案为基础,根据实际耗水量和分配量的差额,进行贡献度计算。具体计算公式为:

| $ {M_2} = \left( {{Q_{标}} - {Q_{实}}} \right) \times {p_2} \times \alpha \times \beta $ | (7) |

式中:M2为水量补偿调节值; Q实为该区域的当年耗水量; Q标为当年分配给该区域的水量; p2为水资源的价格; α为补偿修正系数; β为丰枯调节系数。其中:

| $ {p_2} = \sum ({m_i} \cdot {p_{2i}}) $ | (8) |

| $ \beta = \frac{{{W_{多年}}}}{{{W_{当年}}}} $ | (9) |

式中:mi为i行业用水比例; p2i为i行业用水价格; W多年为多年平均降水量; W当年为当年平均降水量。

当耗水量小于分配量时,根据本区域提供的额外水量得到相应的奖励,水量补偿调节值M2为正;反之,当耗水量大于分配量时,则应惩罚,此时M2为负。基于水量的调节计算流程如图 3所示。

|

图 3 基于水量的调节计算流程 |

为保护黄河流域生态环境,同时给予下游区域优质充足的水源,2018年陕西省实施黄河流域生态保护的主要项目有水土保持、水资源保护、自然保护区建设、节水投资,省级投资共计53.9亿元。详细投资情况详见表 1。其中,水土流失治理面积是由坡改梯、水保林、种草、保土耕作、封禁治理等措施的治理面积统计得出。

|

|

表 1 黄河流域陕西片区2018年生态建设项目成本 |

流域生态环境保护建设除了服务于其他行政区,其自身也是受益者。因此,本文以生态服务价值为基础,对其在保护区内外进行分摊,从而得出流域其他行政区所承担的生态保护成本。在谢高地等[26]提出的中国不同陆地生态系统单位面积生态服务价值当量表的基础上,以全国与陕西粮食产量比进行修正得到陕西省生态服务价值表[27]和根据《陕西省统计年鉴(2019年)》得到的不同土地类型的面积,采用当量法计算出黄河流域陕西片区生态服务价值。由于陕西省各市区生态保护对黄河干流及下游行政区产生的生态服务贡献不同,因此,根据各市距离黄河远近以及受益程度,对区域内的7市1县进行梯级分段计算,沿黄的榆林市、延安市、渭南市和洛南县为第一梯级,其生态功能对应的权重较高;第二梯级为咸阳市、西安市和铜川市,其对应的权重次之;第三梯级为宝鸡市,对应权重较低。通过搜集流域内各方的意见,运用专家赋值法确定保护区内外生态受益的权重系数。详细数据情况详见表 2。第一梯级至第三梯级区域外生态补偿金额分别为382.56,52.83和23.69亿元,受益比例分别是28.9%,18.5%和7.4%。生态服务总价值为1 934.02亿元,区域内为1 474.94亿元,区域外为459.08亿元,其生态服务价值比例分别为76.3%与23.7%。因此,可根据生态服务价值在区域内外的分摊系数对生态保护成本进行分摊,可得陕西省分摊值为41.13亿元。综上所述,陕西省生态保护成本中应由流域下游河南分摊的成本C为12.77亿元,投入回报率R为2015—2019年陕西省GDP增速的均值7.58%,那么黄河流域陕西片区生态补偿量的基本补偿标准B为13.74亿元。

|

|

表 2 黄河流域陕西片区2018年各梯级生态受益权重及其生态服务价值 |

目前,一般污水处理厂将地表劣Ⅴ类提高至地表水Ⅳ类,需增加每1 t水成本0.1元左右,同时每提高一个级别净化所需成本以0.05元/t为单位累加。具体净化成本详见表 3[28]。

|

|

表 3 水质净化成本[28] |

《黄河水资源公报(2018年)》显示,陕西省黄河干流出省断面水质为Ⅳ类,低于目标水质即Ⅲ类水。因此,应当受到惩罚。其中,陕西省出省断面超标污染物仅有1项为总磷,浓度达到0.25 mg/L,而目标水质即Ⅲ类水要求总磷的浓度限制为0.2 mg/L。那么,水质改良单位投入成本p1为0.15元/t,水质改良系数Nj为-0.25。由于《黄河水资源公报(2018年)》未公布黄河干流潼关水文站的实测年径流量,本文利用黄河干流龙门站、三门峡站及支流的华县水文站的实测径流量,得到2018年黄河出省水量Q1为3.60×1010 m3。

根据《陕西省水资源公报》和《山西省水资源公报》可知,2018年黄河流域陕西片区废污水排放总量为9.80×108 t;山西省并未公布本省在黄河流域废污水排放总量,仅公布了全省的总排放量为7.93×108 t,山西省总面积的62.2%属于黄河流域,按面积比计算得到2018年黄河流域山西片区废污水排放总量为4.93×108 t;2018年黄河流域陕西片区Ⅲ类以下水质断面占比27.9%,黄河流域山西片区Ⅲ类以下水质断面占比71.4%。

由此可得,陕西省水质责任分担系数λ为0.437。根据2019年《中国统计年鉴》和《陕西统计年鉴》,2018年国民人均GDP为64 644元,陕西省人均GDP1为62 195元,得到补偿修正系数α为0.96,因此,基于水质的生态补偿调节值为-5.66亿元,即陕西省应补偿下游河南省5.66亿元。

2.4 基于水量的生态补偿标准调节值由于《黄河水资源公报(2018年)》仅给出了陕西省包括地表水和地下水在内的耗水总量5.37×109 m3。按照2015—2017年《黄河水资源公报》,陕西省地表水耗水量占耗水总量比例的多年平均值58.14%进行划分,得到2018年陕西省地表水耗水量Q实为3.12×109 m3。黄委分配给陕西省的地表水耗水量指标Q标为3.80×109 m3,那么陕西省为下游多提供了6.78×108 m3水量。

根据2015—2018年《陕西省水资源公报》统计可知,农业用水量和其他行业用水量占总用水量比例的多年平均值分别为62.61%和37.39%。由于各市区水费征收标准不一致,本文在综合了各市区的情况下,得到农业用水价格为0.25元/m3;其他行业用水按居民生活用水价格为3.50元/m3,得出陕西省黄河水资源的价格p2为1.47元/m3。

根据2019年《中国统计年鉴》和《河南统计年鉴》,2018年国民人均GDP为64 644元,河南省人均GDP1为50 152元,得到补偿修正系数α为0.78。根据《陕西省水资源公报》可知,2018年黄河流域陕西片区平均降水量601.6 mm,比多年平均降水量529.1 mm增加了13.7%,得到丰枯调节系数β为0.88。那么,基于水量的生态补偿调节值为6.84亿元,即河南省应补偿上游陕西省6.84亿元。

3 讨论与结论流域区际生态补偿是一个综合性问题[29]。补偿标准的建立和量化是流域区际生态补偿的基础,也是其顺利实施的重要依据[30]。该文以基本补偿标准为基础,采用水质改良系数法和水量贡献度法,构建了基于水质水量的生态补偿测算模型,并以黄河流域陕西片区为例进行分析研究。

(1) 2018年陕西省关于黄河流域生态保护建设总投资53.9亿元,产生了1 934.02亿元的生态服务价值,保护区内外各占比76.3%与23.7%。

(2) 为统筹补偿客体生态保护积极性与补偿主体支付意愿和支付能力,确定黄河流域陕西片区生态补偿量的基本补偿标准为13.74亿元;基于水质、水量调节值分别为-5.66亿元、6.84亿元,根据“奖优惩劣”原则得到水质水量生态补偿调节值为1.18亿元。因此,2018年陕西省获得生态补偿金额为14.92亿元。

(3) 本文尝试同时考虑成本、价值和奖惩3个方面,提出和建立了生态补偿标准测算新模型,相比以往的测算模型,使得测算结果更符合实际情况,同时也更适应于外部环境要素的变化。

(4) 此外,该研究的生态补偿标准测算模型还存在不足。在指标设置上,保护区内生态建设项目情况还需进一步考证; 在实例分析时,由于涉及的范围较广,搜集到的数据与实际情况还存在一定的偏差。同时,本次研究以陕西和河南两省为例对生态补偿量的核算方法进行了初步探讨,未考虑陕西省与上游内蒙古的补偿关系以及与山西省补偿资金的分配问题,下一步将考虑复杂的计算模型,对复杂的上下游和左右岸的补偿关系进行探索与研究,从而为黄河流域陕西片区的生态补偿标准提供参考依据。

| [1] |

Wang Yizhou, Yang Rongjin, Li Xiuhong, et al. Study on trans-boundary water quality and quantity ecological compensation standard: A case of the Bahao Bridge section in Yongding River, China[J]. Water, 2021, 13(11): 1488. DOI:10.3390/w13111488 |

| [2] |

Farber S C, Costanza R, Wilson M A. Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services[J]. Ecological Economics, 2002, 41(3): 375-392. DOI:10.1016/S0921-8009(02)00088-5 |

| [3] |

Asquith N M, Vargas M T, Wunder S. Selling two environmental services: In-kind payments for bird habitat and watershed protection in Los Negros, Bolivia[J]. Ecological Economics, 2008, 65(4): 675-684. DOI:10.1016/j.ecolecon.2007.12.014 |

| [4] |

Kosoy N, Corbera E. Payments for ecosystem services as commodity fetishism[J]. Ecological Economics, 2010, 69(6): 1228-1236. DOI:10.1016/j.ecolecon.2009.11.002 |

| [5] |

张晓蕾, 万一. 基于水质—水量的淮河流域生态补偿框架研究[J]. 水土保持通报, 2014, 34(4): 275-279. |

| [6] |

王会. 森林生态补偿理论与实践思考[J]. 中国国土资源经济, 2019, 32(7): 25-33, 51. |

| [7] |

禹朴家, 张青青, 樊自立, 等. 玛纳斯河流域生态补偿机制探析[J]. 水土保持通报, 2010, 30(5): 191-195. |

| [8] |

钱水苗, 王怀章. 论流域生态补偿机制的构建: 从社会公正的视角[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2005, 5(5): 80-84. DOI:10.3969/j.issn.1671-0169.2005.05.018 |

| [9] |

刘晓红, 虞锡君. 基于流域水生态保护的跨界水污染补偿标准研究: 关于太湖流域的实证分析[J]. 生态环境, 2007(8): 129-135. |

| [10] |

徐大伟, 郑海霞, 刘民权. 基于跨区域水质水量指标的流域生态补偿量测算方法研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2008, 18(4): 189-194. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2008.04.036 |

| [11] |

刘强, 彭晓春, 周丽旋, 等. 城市饮用水水源地生态补偿标准测算与资金分配研究: 以广东省东江流域为例[J]. 生态经济, 2012, 248(1): 33-36. DOI:10.3969/j.issn.1671-4407.2012.01.006 |

| [12] |

郭志建, 葛颜祥, 范芳玉. 基于水质和水量的流域逐级补偿制度研究: 以大汶河流域为例[J]. 中国农业资源和区划, 2013, 34(1): 96-102. |

| [13] |

王奕淇, 李国平. 流域生态服务价值供给的补偿标准评估: 以渭河流域上游为例[J]. 生态学报, 2019, 39(1): 108-116. |

| [14] |

杨玉霞, 闫莉, 韩艳利, 等. 基于流域尺度的黄河水生态补偿机制[J]. 水资源保护, 2020, 36(6): 18-23, 45. |

| [15] |

马宇菲, 刘进军, 吕文广. 黄河流域居民生态补偿支付意愿及其影响因素实证研究: 以甘肃省兰州市2396位居民为例[J]. 生产力研究, 2020(8): 54-57. DOI:10.3969/j.issn.1004-2768.2020.08.013 |

| [16] |

苗江山, 宋福香, 王建增, 等. 构建河南省沿黄经济带水资源生态补偿机制对策研究[J]. 新乡学院学报, 2019, 36(8): 16-18. |

| [17] |

陈艳萍, 周颖. 基于水质水量的流域生态补偿标准测算: 以黄河流域宁夏回族自治区为例[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(4): 119-126. |

| [18] |

杜勇, 高龙, 杜国志, 等. 北方跨区域横向水生态补偿机制研究: 以永定河流域为例[J]. 水利发展研究, 2020, 20(5): 11-15. |

| [19] |

王育文, 郭忠升. 陕西黄河流域生态保护和森林植被高质量发展建设对策[J]. 人民黄河, 2021, 43(6): 6-9, 15. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2021.06.002 |

| [20] |

张润平, 雷智昌, 秦勇, 等. 关于陕西省黄河流域生态保护和高质量发展的思考[J]. 陕西水利, 2020(1): 91-94. |

| [21] |

陈小玮, 张国华. 陕西黄河流域生态保护报告[J]. 新西部, 2020(13): 66-71. |

| [22] |

徐麦菊, 刘小飞, 刘文康. 基于治污成本法的流域生态补偿标准研究[J]. 水土保持通报, 2017, 37(4): 156-160. |

| [23] |

陆卫军, 张涛. 几种河流水质评价方法的比较分析[J]. 环境科学与管理, 2009, 34(6): 174-176. DOI:10.3969/j.issn.1673-1212.2009.06.049 |

| [24] |

彭文启, 张祥伟. 现代水环境质量评价理论和方法[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005.

|

| [25] |

高荣松. 开发建设项目环境影响评价原理与方法[M]. 四川成都: 四川科学技术出版社, 1989.

|

| [26] |

谢高地, 张彩霞, 张昌顺, 等. 中国生态系统服务的价值[J]. 资源科学, 2015, 37(9): 1740-1746. |

| [27] |

张家其, 杨贺菲, 田亚平, 等. 基于生态系统服务功能价值的湖北省恩施地区生态补偿研究[J]. 水土保持通报, 2016, 36(5): 214-219. |

| [28] |

纪传通. 石头河水源地生态补偿机制与实证研究[D]. 陕西西安: 西安理工大学, 2018.

|

| [29] |

余光辉, 陈莉丽, 田银华, 等. 基于排污权交易的湘江流域生态补偿研究[J]. 水土保持通报, 2015, 35(5): 159-163. |

| [30] |

张乐勤, 许信旺, 曹先河, 等. 秋浦河流域生态补偿标准实证研究[J]. 水土保持通报, 2011, 31(2): 238-241, 246. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42