2. 北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室, 广西 南宁 530001;

3. 广西壮族自治区自然资源生态修复中心, 广西 南宁 530022

2. Key Laboratory of Environment Change and Resources Use in Beibu Gulf, Ministry of Education, Nanning, Guang 530001, China;

3. Natural Resources Ecological Restoration Center of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning, Guangxi 530022, China

城市规模无序扩张迫使城镇空间挤占生态和农业空间引起的经济、社会和生态效益失衡导致了人地关系矛盾愈发显现[1]。如何在有限的城市国土空间上实现以人为本、集约高效、环境友好的紧凑发展和协调好与土地利用效益的关系是破解上述难题的关键,对促进地区高质量可持续发展具有重要意义[2],是当前学者关注的热点[3]。在城市紧凑发展研究方面,伴随城镇化出现的交通拥堵、环境污染等导致国土空间开发效能下降的城市问题一直为政府和学术界关注,因此,“紧凑城市”“精明增长”等针对城市形态扩张的新式理念应运而生。紧凑城市是一种基于土地资源高效利用和精致发展的新思维,由西方学者Dantizg和Satty[4]在1973年首次提出后被欧共体所提倡并在学术界引发一场大讨论[5],相关研究集中在紧凑城市的概念界定[6]、空间形态变化[7]及其与建筑高度[8]、住宅用地[9]和能源性能[10-11]的关系等方面。中国学者在21世纪初开始关注紧凑城市理论,已有研究成果集中在城市形态空间演变[12]、城市紧凑度水平评价[13-14]以及紧凑度与城市[15]、能源[16]、交通效率[17]和城镇化[18]的关系等方面。在城市土地利用效益研究方面,学者对土地利用效益及其结构与城镇化、精明增长的关系进行了广泛的研究。在土地利用效益的研究上,学者遵循“土地效益、效率和可持续性”的规律构建评价指标体系[19],采用神经网络方法、改进TOPSIS、物元模型以及空间计量等模型对县域、市域、省域和全国的土地利用效益进行了评价[20],研究内容由单项效益[19]向经济、社会和生态的综合效益[21]转变;在土地利用的经济、社会和生态效益的相互关系研究上,早期研究主要关注发达城市土地利用社会经济效益和生态环境效益的动态耦合规律[22],近年开始关注城市土地利用的经济、社会和生态效益之间协调关系的时空特征,研究尺度投向省域、经济区和城市群[23];此外,近年来学者还就土地利用效益与城市化[24]、城市精明增长[25]的关系进行了实践探索。中国学者对紧凑度和土地利用效益从多角度开展了有益探索,为城市可持续发展提供了实践参考。但在已有研究中,对于城市紧凑发展多倾向于城市空间扩展和形态演变的分析、归纳、总结,而土地利用效益的研究多从经济、社会、生态方面入手,较少对高质量发展背景下城市紧凑发展与土地利用效益的内在机理推演和交互关系的时空特征研究。基于此,本文以广西壮族自治区为例,通过构建评价指标体系,分析城市紧凑度与土地利用效益在不同时间系列上两者耦合协调关系的时空特征,以期为建设“壮美广西”和推动城市高质量可持续发展提供理论支持和实践参考。

1 研究区概况广西地处中国南疆,东邻粤、港、澳地区,北靠湘、贵两省,西与云南省接壤,南临北部湾,西南与越南毗邻,位于东经104°28′—112°04′,北纬20°54′—26°24′。广西下辖南宁、柳州和桂林等14个地级市,是北部湾城市群、珠江—西江经济带的重要组成部分和“一带一路”倡议、西部陆海新通道的关键节点,也是西南地区最便捷的出海通道。广西聚居壮、汉、瑶、苗、侗、仫佬等民族,壮族人口约占全区户籍总人口的32.50%。岩溶区面积占广西国土面积的35.20%,城市区域土地面积5.45×104 km2。近年通过“开山造城”式的城市扩张日益加剧人地矛盾,研究城市紧凑发展与土地利用效益的时空规律可为今后制定城市发展战略和优化国土空间开发保护格局具有借鉴意义。

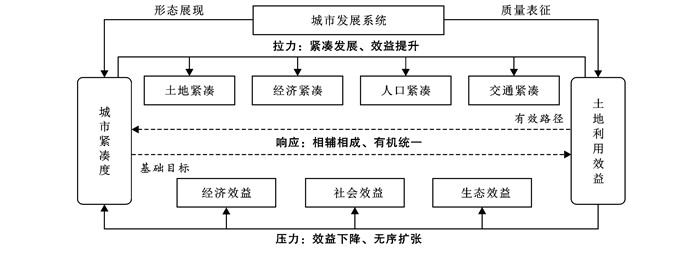

2 研究方法与数据来源 2.1 城市紧凑度与土地利用效益的耦合机制紧凑度与土地利用效益作为城市发展系统的形态展现和质量表征,城市紧凑发展的基础目标是提升城市土地利用效益,土地利用效益的提高为城市紧凑发展提供了有效路径。城市紧凑度与土地利用效益在城市发展中是一个既相互促进又彼此制约的非均衡非线性的开放系统,在新型城市化与高质量发展背景下二者存在相辅相成,有机统一的交互耦合关系(图 1)。①土地利用效益提升为城市紧凑发展奠定物质基础,城市紧凑发展为土地利用效益提升提供外部动力,二者相互促进、此呼彼应。首先,土地利用效益提升可以推动城市紧凑发展,表现为效益要素拉力的传递机制:土地利用的经济、社会和生态效益越高,表明城市经济水平、社会治理能力和生态环境占据优势,能够吸引城市人口和投资要素聚集,为推进城市紧凑发展所需的交通基础设施建设和经济增长奠定物质基础;其次,城市紧凑发展助推土地利用效益提升,表现为空间规模的传导机制:一定规模下的城市土地、经济、人口和交通紧凑发展,要求通过提升土地利用效益有效满足用地需求,减少土地消耗,为提升土地利用效益提供外部动力。②土地利用效益欠佳给城市紧凑发展增压,引起的城市无序扩张直接导致土地利用效益下降,二者相互胁迫、彼此制约。一方面,当城市土地粗放利用、效益不高时,需要扩张城市规模以满足城市化进程不断加快出现的城镇人口集聚和产业发展对建设用地提出的更高需求,土地利用效益欠佳带来的规模扩张压力制约了城市紧凑发展;另一方面,当城市无序扩张,城市人口密度低、地均承载固定资产不高和交通拥堵造成的土地退化、人地关系矛盾突出等问题随之凸显,缩窄土地利用效益提升空间,胁迫土地利用效益提升。因此,实现城市紧凑发展与土地利用效益的协调发展对解决城市化过程中所产生的负面问题具有重要作用。简言之,土地利用效益为城市紧凑发展提供了发展基础和目标导向,而城市紧凑发展完美切合了新型城市化背景下土地利用效益提升的总体要求,是实现城市土地集约利用的有效途径。通过城市紧凑发展与土地利用效益“形态—质量”式的驱动—传导—响应机制,形成相辅相成、有机统一的城市紧凑度—土地利用效益交互耦合系统,推动城市系统运作、演化与发展。

|

图 1 城市紧凑度与土地利用效益的耦合机制 |

结合广西城市发展水平和土地利用实际状况,遵循科学性、可操作性、代表性和可比性原则,从城市紧凑度和土地利用效益两个子系统构建评价指标体系。城市紧凑发展是通过对城市的基础设施、交通、土地乃至于绿化等方面的有序规划,提高城市开发效率与居民生活质量。参照相关成果[18, 25],从土地、经济、人口和交通紧凑4个维度选取12个指标刻画城市紧凑度:广西属于典型的喀斯特地貌,城市空间扩展成本相对较大,故选取市区开发强度和城市用地利用率等指标表征城市土地紧凑,反映城市形态变化情况;选取人均GDP、人均工业总产值等指标表征城市经济紧凑发展情况,反映经济紧凑发展动能;选取人口密度和就业人员结构反映城市人口紧凑水平;选取道路面积和公共出行工具数量表征城市通勤成本和效率,反映城市交通紧凑水平。参照相关成果[20-21],从经济、社会和生态效益3个方面选取15个指标测评城市土地利用效益:土地经济效益中选取地均GDP、二三产业比重等5个指标分别表征土地利用的经济产出水平和产业结构对土地利用经济效益的贡献;考虑到广西作为后发展地区,故选取城镇化率、城镇最低生活保障人数、人均住房面积等5个指标表征土地利用的人口承载能力、就业满足程度和住房需求情况,反映土地利用社会效益;广西属于西部生态脆弱区,提升城市土地利用的生态效益对城市可持续发展至关重要,故土地生态效益中选取地均工业废水排放量、建成区绿化覆盖率等5个指标表征土地利用的生态环境承载压力和生态环境改善水平。因评价指标存在正负属性,在采用极差法对原始数据进行标准化处理后,使用主观方法中的层次分析法(AHP)和客观方法中的熵值法[20]相结合计算各指标综合权重(表 1)。

|

|

表 1 城市紧凑度与土地利用效益评价指标体系 |

研究时段为2003—2018年,因当年度的年鉴次年统计发布,故所用的指标数据来源于相关部门出版的2004—2019年《广西统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《中国环境统计年鉴》以及相关市对应年份的国民经济与社会发展统计公报。对于异常或缺失值,通过平均增长率进行插值。

2.4 研究方法 2.4.1 综合评分结合指标标准化值及其权重系数,求得广西城市紧凑度和土地利用效益评价值。计算公式为[18]:

| $ \left\{ \begin{array}{l} f\left( x \right) = \sum\limits_{i = 1}^n {{a_i} \cdot {w_i}} \\ g\left( y \right) = \sum\limits_{j = 1}^m {{a_j} \cdot {w_j}} \end{array} \right. $ | (1) |

式中:f(x),g(y)分别表示城市紧凑度以及土地利用效益评分; ai, wi分别为紧凑度子系统中第i个指标的标准化值和权重; aj, wj分别是土地利用效益子系统中第j个指标的标准化值和权重。参考相关研究成果[18, 23], 采用自然断裂法将综合评价值分为低、中、高3个等级。

2.4.2 耦合协调度模型为了揭示城市紧凑度与土地利用效益耦合协调的关系,采用耦合协调度模型测度两者的耦合协调度指数。计算公式为[18]:

| $ C = \frac{{\sqrt {f\left( x \right) \times g\left( y \right)} }}{{f\left( x \right) + g\left( y \right)}} $ | (2) |

| $ T = \alpha f\left( x \right) + \beta g\left( y \right) $ | (3) |

| $ D = {\left( {C \times T} \right)^{1/2}} $ | (4) |

式中:C为耦合度; T为综合协调指数; D为耦合协调度; f(x),g(y)分别表示城市紧凑度、土地利用效益评分; α,β为待定系数, 当前城市紧凑发展和土地利用效益存在差异, 土地利用效益对城市发展的贡献程度相对较高, 此处α和β取值分别为0.4, 0.6。根据测度结果并结合已有文献[25], 按0.10的区间间隔将耦合协调度划分为严重失调(Ⅰ)、中度失调(Ⅱ)、轻度失调(Ⅲ)、濒临失调(Ⅳ)、勉强协调(Ⅴ)、初级协调(Ⅵ)、中级协调(Ⅶ)、良好协调(Ⅷ)、优质协调(Ⅸ)和极度协调(Ⅹ)共10种类型。

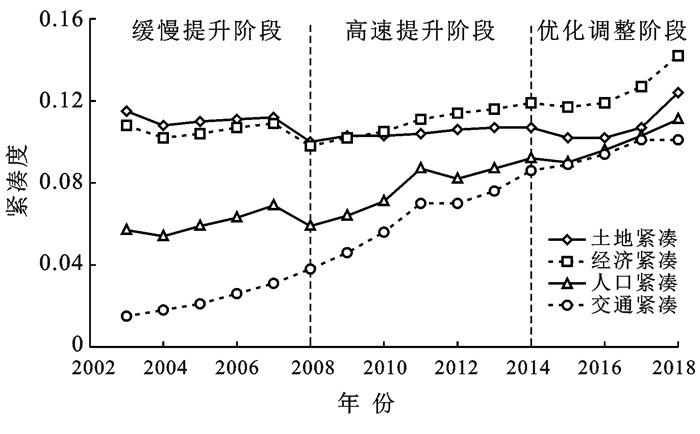

3 结果与分析 3.1 城市紧凑度的时空格局变化 3.1.1 城市紧凑度变化趋势2003—2018年广西城市紧凑度整体呈波动上升趋势,紧凑度指数由2003年的0.301升至2018年的0.433(表 2)。其中,紧凑度指数的中位数由0.271提高到0.392,变异系数由2003年的0.284降至2018年的0.249,表明广西城市紧凑度的离散程度逐渐下降,城市间紧凑度指数差距呈缩小之势。研究期内,广西城市紧凑度呈现明显的阶段性变化特征:2003—2008年为缓慢提升阶段,紧凑度指数升幅为8.33%,紧凑度变异系数和极值差上升,各市紧凑发展水平差距拉大;2008—2014年为高速增长阶段,紧凑度指数由0.326增加到0.407,升幅为24.63%,各市紧凑发展水平差距开始缩减,城市形态调控成效开始显现;2014—2018年为优化调整阶段,各市紧凑发展水平趋于平衡。

|

|

表 2 广西城市紧凑度综合指数描述性统计 |

从城市紧凑度的各个维度来看,差距逐渐收窄,波动变化情况与紧凑度演化特征具有一致性。2003—2018年各维度评价值均呈提高之势,增长幅度表现为:交通紧凑>人口紧凑>经济紧凑>土地紧凑,对城市紧凑度的贡献率由基期年的土地紧凑(39.95%)>经济紧凑(38.22%)>人口紧凑(17.14%)>交通紧凑(4.69%)演变为末年的经济紧凑(30.97%)>土地紧凑(26.09%)>人口紧凑(22.31%)>交通紧凑(20.63%)。研究期内,土地紧凑度保持平稳,以2008年为节点呈现先下降后上升的趋势,在动态调整中优化提升,原因是第二次土地调查彻底“摸清家底”之后,促进了城市土地合理利用;受金融危机和经济刺激政策影响,经济紧凑在2008年出现最低值后开始探底回升,当前经济紧凑在城市紧凑结构中占比最高;人口紧凑经历了W型变化后,在2015年开始稳速提升,广西作为石漠化分布地区,自然生态环境相对较差,人口紧凑度提升与人居环境改善密不可分;交通紧凑以年均13.77%的速度高速提升,近年来广西注重城市交通基础设施建设,大力推行公共通勤模式,推动了城市紧凑发展。广西城市紧凑发展由2003年的“土地—经济”协同促进转为2018年的“经济+土地”两翼带动,符合当前广西城市发展阶段,城市发展已由粗放式发展模式向集约式、高效式转变(图 2)。

|

图 2 广西城市紧凑度各维度评价值变化趋势 |

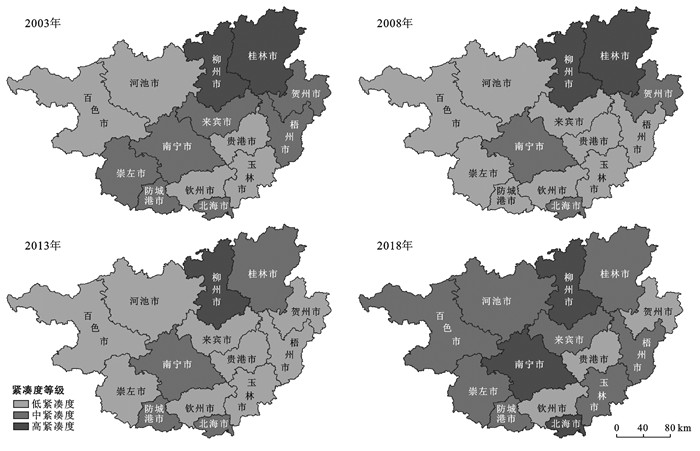

2003—2018年除桂林市外,其余城市紧凑度以不同幅度上升。由图 3可知,各市紧凑度呈现显著的区域差异特征,总体上高紧凑度城市主要在桂中和桂北部,低紧凑度城市主要分布在桂西北、桂东南两侧,中紧凑度城市环高紧凑度城市分布。从紧凑度的空间分布来看,高紧凑度城市包括南宁、柳州和北海市,以上3市是广西资本要素集聚区、知识经济汇集区和高新技术发展优势区,城市紧凑发展水平较高;低紧凑度城市有钦州、贵港和贺州市,这些城市在地形区位、交通设施和经济发展等方面略处弱势,城市转型发展面临土地利用粗放低效和高质量发展后劲不足等问题;中紧凑度城市包括桂林、来宾、梧州、玉林、防城港、崇左、百色和河池市,以上城市在高紧凑度城市的经济带动和资源辐射下,城市紧凑发展水平显著提高。从紧凑度变化的时间跨度来看,2003—2008年有78.57%的城市紧凑度提升,低紧凑度城市数量减少、区域差异减弱;2008—2013年所有城市紧凑度提高,但低紧凑度城市增加,极化现象明显;2013—2018年有92.85%的城市紧凑度增长,紧凑度格局优化成效显著,呈现片状、带状的分布特征。

|

图 3 2003-2018年广西城市紧凑度格局分布 |

由图 4可知,广西城市土地利用效益评分由2003年的0.363提升到2018年的0.574,升幅为57.98%,经历了“稳步优化—加速增长”的过程,实现了效益梯度提升,社会、生态效益逐步提高,经济效益稳步提升快速优化,分项效益对土地利用总效益的累计权重表现为:生态效益>社会效益>经济效益。分系统来看,2014年以前土地经济效益稳步增长,得益于2003—2007年广西与我国一道实现经济高速增长和2008—2014年的经济刺激政策驱动,2015年土地经济效益开始调整优化,原因“十三五”期间广西坚持以“五位一体”的新发展理念为主线谋篇布局,城市经济发展从高速增长转向高质量发展,但当前土地经济效益较低,提升土地经济效益是提高土地利用总效益的着力点。城市经济发展优化了产业布局和用地结构,促进城市人口聚集,带动人口就业,改善城市居民生活水平,推动了土地社会效益小幅提升。土地生态效益变化特征与社会效益基本一致,在土地利用效益结构中占比达47%以上,近年广西发展聚焦“三大生态,两个建成”目标,加快推进生态文明建设和石漠化地区自然生态修复工作,城市山清水秀的自然生态环境面貌焕然一新,土地生态效益加速提升。广西城市土地经济效益和社会效益处于较低水平,今后发展中,在确保土地生态效益不降低、质量有提升的前提下,通过走高质量发展路径改善城市产业结构、优化土地利用布局,大力发展绿色循环产业,实现区域经济、社会、生态可持续发展。

|

图 4 广西城市土地利用效益评价值变化趋势 |

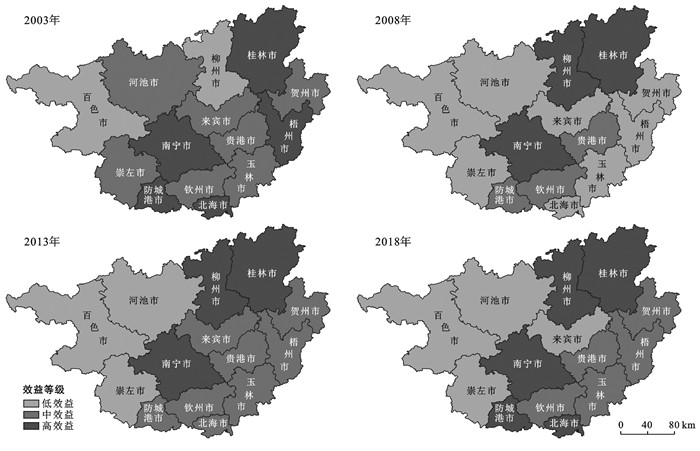

2003—2018年广西各市城市土地利用效益大幅提升,其中工业城市柳州土地利用效益最高、升幅最大,北部湾经济区各市土地利用效益提升优势最明显。由图 5可知,广西城市土地利用效益呈现“南北高、东西低”的空间格局,2003年有35.71%的城市土地利用处于高效益区,原因是在土地生态效益方面占据优势,柳州因土地生态效益欠缺,百色、钦州市因土地经济效益不佳而处于土地利用低效益区,有1/2城市位于土地利用中效益区;至2008年位于高效益区的城市减少,低效益区城市数量增加,区域差异扩大;到2013年广西各市土地利用效益呈现明显的“北高南中西低”极化现象;相比2013年,2018年低效益区城市数量增加,显现“南北夹逼、东西追赶”的发展格局,作为广西经济社会发展引擎的北部湾经济区城市组团土地利用效益高速提升,西江经济带城市土地利用效益差异明显,效益由西向北呈现“低—中—高”的阶梯级差距,由城市地形区位、发展水平、投资偏好和区域发展政策差异所致。

|

图 5 2003-2018年广西土地利用效益格局分布 |

城市紧凑度与土地利用效益存在相互促进、彼此制约的交互关系,实现城市紧凑与土地利用效益的有机统一协调发展是解决城市化过程中所产生的负面问题的重要路径[25]。2003—2018年广西城市紧凑度与土地利用效益综合协调指数上升,对系统协调发展的贡献度提高。从耦合情况(表 3)来看,广西城市紧凑度与土地利用效益的耦合度保持在0.49左右,属于中度耦合状态,处于颉颃阶段,表明两个子系统一直处于互抗衡阶段。从协调发展情况来看,在《国家新型城镇化规划》和《广西壮族自治区新型城镇化规划》的指导下,广西推动城市之间协调发展、强化综合交通运输网络和优化城市空间结构、提升城市基本公共服务水平,促进了城市紧凑发展与土地利用效益的“双提升”,二者耦合协调度由2003年的0.408慢速升至2018年的0.504,协调类型从勉强协调(Ⅴ)向初级协调(Ⅵ)过渡,侧面反映出两个子系统相互促进作用仍偏弱、协调程度较差,尚未达到同步增长状态,耦合协调指数有待提高,协调发展状态亟待改善。

|

|

表 3 广西城市紧凑度与土地利用效益的协调关系 |

2003—2018年广西各市紧凑度与土地利用效益的协调度普遍提高,经历了“濒临失调—勉强协调—初级协调”的演变过程。选取2003,2008,2013和2018年4个时段的耦合协调类型分析广西各市城市紧凑度与土地利用效益耦合关系的时空特征(图 6)。

|

图 6 2003-2018年广西城市紧凑度与土地利用效益耦合协调类型格局 |

2003年广西城市紧凑度与土地利用效益协调度为0.408,属于勉强协调型,协调度呈现桂西、桂东南低,桂东北—桂西南沿线高的“点面”格局特征。其中河池、百色、贵港、玉林和钦州市协调度较低,属于濒临失调型,百色市是一个集革命老区、民族地区、边境地区、大石山区、贫困地区、水库移民区“六位一体”的特殊区域,加上受制于资源环境和交通区位,市区开发程度低,使得城市紧凑度和土地利用效益发展处于“双低”阶段,二者协调发展等级不高;河池、贵港、玉林和钦州因紧凑度与土地利用效益呈现“一低一高”的现象,二者耦合协调度较低。其余9市紧凑度与土地利用效益属于勉强协调发展型,二者尚未形成紧密的协调关系,城市发展面临的困境是如何在扩张城市规模的过程中提升土地利用效益,提高土地集约利用水平。

2008年广西城市紧凑度与土地利用效益协调度为0.431,属于勉强协调型,协调发展类型以“簇图状”分布,呈现明显的集聚效应。其中柳州和桂林市由勉强协调转为初级协调,二者进一步聚合形成较强形式的关联关系,此时期柳州市建成区面积扩张28.74%,但土地利用效益提高了68.72%,带动了城市紧凑度与土地利用效益的差异增长,二者差距相较2008年减小,协调发展水平提高;2003—2008年桂林市着力实现紧凑发展,桂林市是国际著名旅游城市,土地利用具备较高的社会和生态效益,在经济发展的牵引下,城市紧凑度与土地利用效益的协调发展等级迈向新台阶。河池、百色、贵港、玉林和钦州市由濒临失调型转为勉强协调型,城市紧凑度与土地利用效益的协调关系进一步优化。除防城港、北海和来宾市的协调度小幅下降外,其余城市的协调度提升,同属勉强协调型,城市发展面临的困境是如何在现有的城市规模下加快城市基础设施建设,促进人口、资本聚集以保持城市经济高速发展,带动土地利用提质增效。

2013年广西城市紧凑度与土地利用效益协调度为0.479,协调度指数加速上升,属于勉强协调型,协调度总体上呈现“南北高、东西低”的“点环状”格局特征。柳州、桂林、北海和南宁市属于初级协调型,2008年国务院批复实施的《广西北部湾经济区发展规划》将北海市、南宁市纳入北部湾经济区的重要组团城市,经过5 a的规划建设,两市的城市紧凑度与土地利用效益由勉强协调转为初级协调领跑整个经济区,首府南宁市是各种投资要素的聚集区,凭借区位交通和发展政策优势,成为面向区域、中国与东盟合作的综合交通枢纽中心,城市紧凑发展与土地利用效益协同提升;北海市在控制城市规模的同时依靠得天独厚的地理区位和“一带一路”对外开放政策优势大力引进国内外资本,重点发展电子信息、海洋开发等高技术产业和出口加工业,土地集约利用水平较高,由经济建设带动城市紧凑发展。其余10市属于勉强协调发展型,面临的城市发展问题是如何控制城市扩张速度,促进产业转型发展,走城市土地聚集效益佳、辐射能力强的新型城镇化道路。

2018年广西城市紧凑度与土地利用效益协调度为0.504,属于初级协调型,协调度总体上呈现“线性带状”的分布特征,协调发展等级高的城市辐射能力增强。桂东、桂南部的城市协调度升幅较大,初级协调型与勉强协调型城市各占城市总数的50%。近年广西采取城市群、经济区的组团发展策略,促进区域城市协同发展,2014年国务院批复实施的《珠江—西江经济带发展规划》将广西的南宁、柳州、梧州、贵港、百色、来宾、崇左7市纳入珠江—西江经济带建设,构建协调联动空间格局、协同推进重大基础设施建设和推进公共服务一体化等措施极大促进了区域一体化发展,城市紧凑发展与土地利用效益协调水平迈向新阶段。此外,2017年国务院批复《北部湾城市群发展规划》将南宁、钦州、北海、防城港、玉林和崇左市纳入北部湾城市群升级发展,按照“集约紧凑”开发模式加强土地集约利用提升国土空间利用效率和开发品质,推动了城市紧凑与土地利用效益协同发展。广西各市通过城市土地供给侧结构性改革和产业经济转型发展促进了土地利用效益提升与城市紧凑发展,但近年一些城市通过“撤县设区”扩大城市发展规模,城市发展由单核心向多核心转变,城市扩张与土地利用效益处于一种“此消彼长”的状态,目前整体很难突破初级协调状态。

4 讨论与结论 4.1 结论(1) 2003—2018年广西城市紧凑度呈现“缓慢提升—高速增长—优化调整”的波动上升趋势,城市之间差距呈缩小之势。广西城市紧凑发展由“土地—经济”协同促进转为“经济+土地”两翼带动,各市的城市紧凑度呈现显著的区域差异特征,表现为高紧凑度城市主要在桂中和桂北,低紧凑度城市集中在桂西北、桂东南两侧,中紧凑度城市环高紧凑度城市分布。广西城市紧凑度的时空变化符合城市发展阶段,城市发展已由粗放式发展模式向集约高效式转变。

(2) 2003—2018年广西城市土地利用效益评分由0.363升至0.574,经历了“稳步优化—加速增长”的过程,实现了效益梯度提升,分项效益表现为生态效益高于社会效益高于经济效益。受城市地形区位、发展水平、投资偏好和区域发展政策差异影响,广西城市土地利用效益呈现“南北高—东西低”的空间格局。土地利用经济效益和社会效益处于较低水平,促进区域土地利用的社会、经济、生态效益协调发展是今后城市国土空间高质量开发与保护的重点。

(3) 2003—2018年广西城市紧凑度与土地利用效益的耦合协调度由0.408慢速升至0.504,协调类型从勉强协调向初级协调过渡,交互关系愈发紧密。以城市群、经济带的组团方式发展带动广西各市城市紧凑度与土地利用效益的协调度普遍提高,经历了“濒临失调—勉强协调—初级协调”的演变过程,协调度总体上呈现“点面—簇团—线性带状”的格局演变。当前广西城市发展由单核心向多核心转变,城市扩张与土地利用效益处于一种“此消彼长”的状态,相互促进作用偏弱,耦合协调发展程度有待提高。

4.2 讨论文章创新性的探讨了城市紧凑度与土地利用效益的交互影响机制,并建立指标体系基于统计数据源,以广西为例分析二者关系的时空特征,可为提升土地利用效益和促进城市高质量可持续发展提供参考。研究结果显示,广西城市紧凑度在2008年以后呈现“高速增长—优化调整”的阶段性变化趋势,与我国城市紧凑度的增长规律一致[18];城市紧凑度与土地利用效益的协调水平与东部省会城市接近[25]。因评价指标过于复杂且数据获取难度较大,对于系统的评价指标选取还不够全面,应继续完善城市紧凑度的评价指标体系,提升评价结果的准确性。另外,本文还未探明城市紧凑度与土地利用效益的优化提升机制,下一步应深化研究,为调控二者关系提供精准的措施介入参考。

| [1] |

田俊峰, 王彬燕, 王士君. 东北三省城市土地利用效益评价及耦合协调关系研究[J]. 地理科学, 2019, 39(2): 305-315. |

| [2] |

龙花楼. 论土地利用转型与乡村转型发展[J]. 地理科学进展, 2012, 31(2): 131-138. |

| [3] |

张荣天, 焦华富. 转型期省际城镇土地利用绩效格局演变与机理[J]. 地理研究, 2014, 33(12): 2251-2262. |

| [4] |

Dantzig G, Saaty T. Compact city: A plan for a livable urban environment[J]. Operations Research, 1974, 22(2): 446-448. |

| [5] |

Conticelli E. Compact city as a model achieving sustainable development[M]. Cham: Springer International Publishing, 2019.

|

| [6] |

Ewing R, Rong F. The impact of urban form on US residential energy use[J]. Housing Policy Debate, 2008, 19(1): 1-30. DOI:10.1080/10511482.2008.9521624 |

| [7] |

Abdullahi S, Pradhan B, Jebur M N. GIS-based sustainable city compactness assessment using integration of MCDM, Bayes theorem and RADAR technology[J]. Geocarto International, 2015, 30(4): 365-387. DOI:10.1080/10106049.2014.911967 |

| [8] |

Posada H M. Informal housing, spatial structure, and city compactness[J]. Journal of Regional Science, 2018, 58(4): 822-836. DOI:10.1111/jors.12387 |

| [9] |

Abdullahi S, Pradhan B, Mojaddadi H. City compactness: Assessing the influence of the growth of residential land use[J]. Journal of Urban Technology, 2018, 25(1): 21-46. DOI:10.1080/10630732.2017.1390299 |

| [10] |

Salvati A, Coch H, Morganti M. Effects of urban compactness on the building energy performance in Mediterranean climate[J]. Energy Procedia, 2017, 122: 499-504. DOI:10.1016/j.egypro.2017.07.303 |

| [11] |

Echenique M H, Hargreaves A J, Mitchell G, et al. Growing cities sustainably: Does urban form really matter?[J]. Journal of the American Planning Association, 2012, 78(2): 121-137. DOI:10.1080/01944363.2012.666731 |

| [12] |

潘竟虎, 韩文超. 近20年中国省会及以上城市空间形态演变[J]. 自然资源学报, 2013, 28(3): 470-480. |

| [13] |

唐尧, 宋瑜, 谢俊杰. 2000-2010年中国城市空间形态紧凑度变化特征分析[J]. 生态科学, 2016, 35(3): 134-139. |

| [14] |

Zhao Fangqi, Tang Lina, Qiu Quanyi, et al. The compactness of spatial structure in Chinese cities: Measurement, clustering patterns and influencing factors[J]. Ecosystem Health and Sustainability, 2020, 6(1): 743-763. |

| [15] |

黄永斌, 董锁成, 白永平. 中国城市紧凑度与城市效率关系的时空特征[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(3): 64-73. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.03.009 |

| [16] |

田成诗, 李金. 大型城市紧凑度与能源效率的关系研究[J]. 自然资源学报, 2018, 33(10): 1781-1795. |

| [17] |

曹小曙, 梁斐雯, 陈慧灵. 特大城市空间形态差异对交通网络效率的影响[J]. 地理科学, 2019, 39(1): 41-51. |

| [18] |

刘润佳, 把多勋. 中国省会城市紧凑度与城镇化水平关系[J]. 自然资源学报, 2020, 35(3): 586-600. |

| [19] |

杨丽霞, 夏浩, 苑韶峰. 基于耦合协调度的土地利用经济效益空间差异分析: 以浙江省为例[J]. 中国土地科学, 2015, 29(11): 83-88. |

| [20] |

朱文娟, 孙华. 江苏省城市土地利用效益时空演变及驱动力研究[J]. 中国土地科学, 2019, 33(4): 103-112. |

| [21] |

刘畅, 师学义, 梁旭琴, 等. 基于物元模型的资源型城市土地利用效益动态评价研究[J]. 水土保持研究, 2015, 22(4): 122-126. |

| [22] |

梁红梅, 刘卫东, 刘会平, 等. 深圳市土地利用社会经济效益与生态环境效益的耦合关系研究[J]. 地理科学, 2008, 28(5): 636-641. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2008.05.008 |

| [23] |

朱从谋, 李武艳, 徐保根. 长三角城市群城乡建设用地时空关联特征及其利用效益研究[J]. 中国土地科学, 2019, 33(8): 63-70. |

| [24] |

薛建春, 郑海潮, 王雅荣. 基于熵值法的呼包鄂区域土地利用效益与城市化水平耦合协调研究[J]. 水土保持通报, 2019, 39(3): 256-262. |

| [25] |

唐永超, 王成新, 王瑞莉, 等. 基于精明发展的城市扩张与土地利用效益的耦合研究: 以济南市主城区为例[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 91-98. |

2021, Vol. 41

2021, Vol. 41