2. 国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心, 贵州 贵阳 550001;

3. 贵州省水土保持监测站, 贵州 贵阳 550002

2. State Engineering Technology Institute for Karst Desertification Control, Guiyang, Guizhou 550001, China;

3. Technical Consulting and Research Center for Soil and Water Conservation of Guizhou Province, Guiyang, Guizhou 550002, China

世界喀斯特地貌广泛分布,中国西南喀斯特地区位于东亚喀斯特集中分布区中心[1]。喀斯特地貌形成机制复杂,区域地形破碎、土层瘠薄,加之区域降雨量大且集中,致使坡面土壤侵蚀风险极高。同时,喀斯特地区贫困人口集中,人地矛盾突出,存在大量不合理的人类活动,进一步加剧了水土流失,从而导致了石漠化现象的发生和发展,土地生产力也随之下降,进一步加剧了人地矛盾。石漠化已然成为制约中国西南地区发展的重要生态顽疾,治理石漠化已刻不容缓[2],而石漠化治理的关键是区域水土流失的防治[3]。目前,喀斯特地区水土流失治理措施体系主要包括工程措施[4-5]、生物措施[6]、农艺措施等[7-8],其中生物措施具有较好的生态效益与经济效益,是治理水土流失的常用手段[9-10]。国内学者针对种植措施的水土保持功能方面已开展了较多研究,目前对这方面的研究主要集中于黄土高原区、东北黑土区、土石山区及喀斯特区[11-14]。黄土丘陵沟壑区不同种植措施的水土流失防治效果研究表明,草灌木及林地的减沙作用好于耕地[15],东北黑土区研究认为草地水土保持效果高于裸地[16]。由于喀斯特地区特殊和复杂的土壤侵蚀环境,多样的土地利用方式,集中且强度较大的降雨条件,导致区域土壤侵蚀机理较为复杂,而以往对于喀斯特地区坡面土壤侵蚀相关研究多集中在模拟降雨的基础上分析[17-19],部分研究基于野外径流小区,但观测试验时限相对较短[20-23],需进一步开展区域天然降雨条件下坡面土壤侵蚀相关研究;同时,不同种植模式是否显著提高黔中喀斯特区坡面水土保持功能需要进一步探讨。鉴于此,本文基于2014—2018年野外长期观测试验,研究黔中喀斯特地区坡面不同种植措施对土壤保墒、减流减沙等水土保持功能的影响,并探讨不同种植措施产流产沙对降雨因子的响应,以期为黔中喀斯特地区坡面水土流失防治提供参考。

1 试验与方法 1.1 研究区概况龙里羊鸡冲小流域水土保持监测站位于贵州省黔南州龙里县羊鸡冲小流域,小流域中心坐标东经107°00′53″,北纬26°26′58″,面积11.89 km2,其中水土流失面积7.41 km2,占流域总面积的62.32%。龙里羊鸡冲小流域属乌江水系三沅河支流的上游,位于国家水土流失重点治理区珠江南北盘江治理区。植被类型为中亚热带常绿阔叶林,天然林已遭破坏,目前主要是人工林和天然次生林,主要植物种以云贵鹅耳枥(Carpinus pubescens)、马尾松(Pinus massoniana)等为主,土壤类型以黄壤和水稻土为主。

龙里水土保持监测站始建于2004年,设置坡面径流小区18个,坡面径流小区均采用分流池和集流池等测流设备。18个径流小区的处理分别为:1—6号为水保林,7—8号小区为坡耕地,9—10号小区为草地,11—12号小区为裸露小区,13—18号小区为经果林。基于本文研究目的,主要以玉米种植小区为对照组,故本研究不包括前述2个裸露小区;此外,由于小区建设之初的各种因素,17,18号小区(梨树和树莓种植小区)未设置重复,在不设重复小区的情况下,要求各小区在布局、材料和位置等方面保持一致,并采取统一方式管理,以减少不设重复带来的不利影响[24]。龙里羊鸡冲小流域水土保持监测站各径流小区在布设、材料及位置等方面基本一致,全部采取统一的方式管理,且连续多年的观测进一步减少了17,18号小区不设重复带来的不利影响。

本研究所涉16个种植小区涵盖9种种植措施,包括玉米、草地、杨树、墨西哥柏、杨树+墨西哥柏、杨梅、梨树、树莓和桃树,各小区坡度20°~25°,土层厚度80 cm左右,土壤类型均为黄壤。本研究所选径流小区基本情况如表 1所示。

|

|

表 1 龙里羊鸡冲径流小区基本情况 |

本文基于贵州省黔中地区龙里羊鸡冲小流域水土保持监测站,以坡面为研究尺度,径流小区定位观测为主要研究手段,于2014—2018年持续开展野外定位观测。目前研究区主要观测内容包括产流、产沙、降雨、土壤含水率、土壤容重、小区盖度等。侵蚀性降雨结束后8 h内,采用水尺观测集(分)流池水位,再换算为产流量;次降雨产沙量包括两部分,一部分为沉积于集沙槽的泥沙,收集后烘干称重即可。另一部分为集(分)流池中的浑水泥沙量,这部分泥沙的测定,采取取样测试法,具体为测定产流量后充分搅拌集(分)流池中的浑水,然后采集1 000 ml浑水样带回实验室,采用烘干过滤法、比重法等测定浑水泥沙含量,从而推算集(分)流池中的泥沙总量,加上集沙槽的泥沙量即为次降雨泥沙总量;采用如下公式计算径流深和土壤侵蚀模数[25]:

| $ H = \frac{{{{10}^3}V}}{S} $ | (1) |

| $ M = \frac{{10{M_s}}}{S} $ | (2) |

式中:H为坡面径流深(mm);V为坡面产流总量(m3);S为径流小区面积(m2); M为土壤侵蚀模数〔t/(km2·a)〕;Ms为产沙总量(kg)。

利用研究区小气候观测站虹吸式自记雨量计自动观测记录降雨量等气象数据,人工雨量计对校核;2014年4月至2018年12月,每月1号、15号测定径流小区土壤含水率,采用TDR法测定土壤水分含量,每个小区每次重复测量3次,取平均值,测试土层深度小于20 cm(表层土)。

1.3 数据处理及方法分析针对研究区2014—2018年的观测数据,2014年及2017年部分小区因设备故障导致产流产沙数据未记录,但本研究时限较长,研究期间最大产流产沙次数达115次,因此故障导致的部分数据的缺失不会对结果有大的影响。统计分析小流域降雨量、平均降雨强度、30 min最大降雨强度(I30)、土壤含水率、产流及产沙等水土流失相关特征指标,产流产沙数据采用次平均径流深及土壤侵蚀模数,分析相关指标与种植措施的响应关系。运用Excel和SPSS 23软件进行数据处理及分析,ArcGIS 10.2和Origin 2018绘制相关图表。

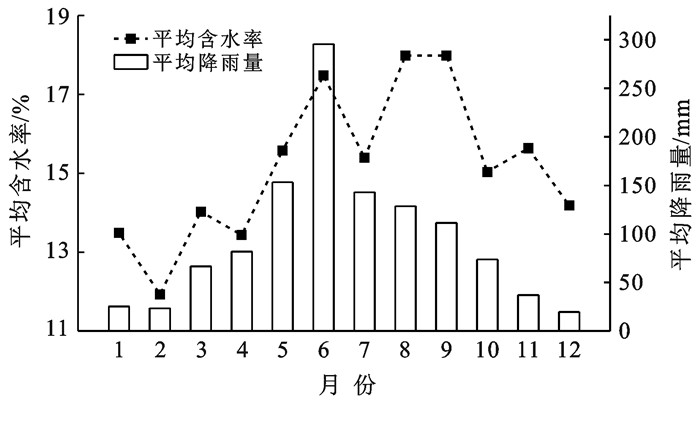

2 结果与分析 2.1 土壤水分对种植措施的响应降雨对土壤含水率的影响十分明显。根据观测资料统计,羊鸡冲小流域2014—2018年降雨总量分别为1 161.7,1 260.9,1 025.8,1 137.9,1 206.0 mm,年变化波动较小。研究区2014—2018年多年月平均土壤含水率及月平均降雨量见图 1,全年降雨主要集中在5—9月,占全年总降雨量的71.79%。多年月均降雨量以6月最大,占年均总降雨量的25.67%;12月降雨量最小,仅占全年降雨量的1.75%。土壤月平均含水率极值出现在5—9月,与平均降雨量的极值相对一致。土壤含水率变化规律与降雨大致相同,4—7月间土壤平均含水率与降雨量月变化趋势一致。

|

图 1 多年月平均降雨量及土壤含水率月际变化趋势 |

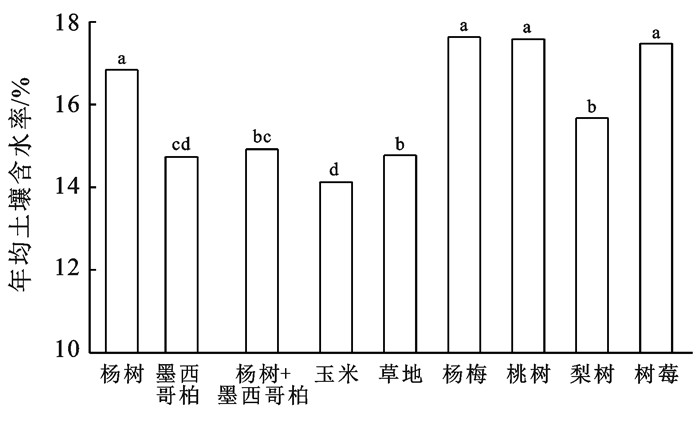

研究期间,龙里羊鸡冲小流域坡面土壤含水率在4.9%~46.3%之间变化,各种植措施下年均土壤含水率从大到小的排序为:杨梅>桃树>树莓>杨树>梨树>墨西哥柏+杨树>草地>墨西哥柏>玉米,多年平均土壤含水率分别为:17.63%,17.58%,17.47%,16.84%,15.67%,14.92%,14.77%,14.73%和14.12%,见图 2。可以看出,除梨树小区外,杨梅、桃树、树莓3种经果林措施土壤含水率均较高,显著高于除杨树以外的其他水保林、草地和坡耕地(p<0.05),杨梅、桃树、树莓间无显著差异(p>0.05),但均显著高于梨树(p<0.05);3种水保林措施中,杨树小区土壤含水率显著高于墨西哥柏和杨树+墨西哥柏(p<0.05),但后两种措施间无显著差异(p>0.05);自然恢复草地和坡耕地多年平均土壤含水率均较低,尤其是坡耕地,显著低于除墨西哥柏以外的所有种植措施(p<0.05)(图 2)。

|

注:图中不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。下同。 图 2 不同种植措施多年平均土壤含水率 |

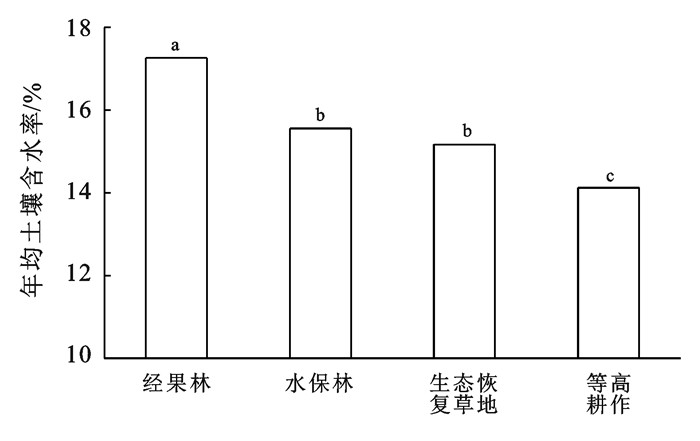

按照生物措施归类分析,结果见图 3。年均土壤含水率大小排序为:经果林>水保林>生态恢复草地>等高耕作,多年平均土壤含水率分别为:17.26%,15.55%,15.17%,14.12%,由此可以看出,经果林措施土壤保墒效果显著高于其他3种措施(p<0.05),而水保林年均土壤含水率低于经果林,但与生态恢复草地无显著差异(p>0.05),等高耕作措施多年平均土壤含水率最低,保水能力相对较差。

|

图 3 不同生物措施多年平均土壤含水率 |

研究区各措施土壤含水率对降雨量的响应不同(见表 2)。桃树种植措施月均土壤含水率与月降雨量呈极显著正相关(p<0.01),相关系数为0.739;杨梅及树莓种植措施月均土壤含水率雨均与月降雨量呈显著正相关(p<0.05),相关系数分别为0.667,0.600。总体来看,各生物措施中,经果林土壤含水率对降雨量的响应最为显著。

|

|

表 2 不同种植措施下降雨量与含水率的相关性 |

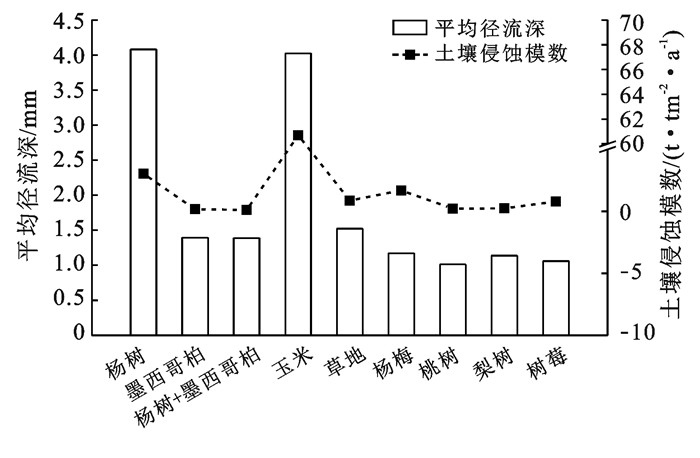

研究期间,就产流而言,不同种植措施条件下,次平均径流深以杨树种植小区最大,4.08 mm,其次分别为玉米4.02 mm,草地1.52 mm,墨西哥柏1.39 mm,杨树+墨西哥柏1.39 mm,杨梅1.17 mm,梨树1.14 mm,树莓1.06 mm及桃树1.01 mm。多重比较分析发现,林地水土保持措施坡面产流显著高于坡耕地和草地(p<0.05)。各种植措施中杨树及坡耕地次平均径流深明显高于其他种植措施,减流效果较差,经果林及草地减流效果最为明显(图 4)。

|

图 4 不同种植措施平均次径流深及土壤侵蚀模数 |

如图 4所示,坡面产沙方面,各种植措施多年平均土壤侵蚀模数以玉米为最大,60.70 t/(km2·a),其次分别为杨树3.00 t/(km2·a),杨梅1.70 t/(km2·a),草地0.90 t/(km2·a),树莓0.80 t/(km2·a),桃树0.22 t/(km2·a),梨树0.24 t/(km2·a),墨西哥柏0.17 t/(km2·a),杨树+墨西哥柏0.11 t/(km2·a),见图 4。可以看出,坡耕地土壤侵蚀风险远高于其他种植措施(p<0.05),占研究区坡面土壤侵蚀总量的90%以上,坡耕地是区域主要的水土流失策源地[26]。

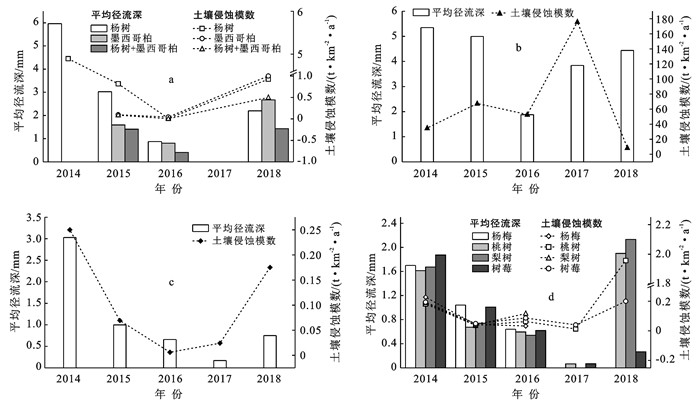

各生物措施产流产沙年季变化特征见图 5。经果林及草地生物措施年均产流量从2014—2017年逐年减少,2018年稍有增多,但增加幅度不大。图 5a中,缺失值是由于径流小区观测设备出现故障未记录,但杨树种植措施2014—2016年平均产流量呈减少趋势,2018年产流量略有增多。坡耕地生物措施在2016年平均产流量最小,其他年份均较高。水保林、经果林及草地生物措施年均产沙量从2014—2017年逐年减少,2018年略有增加。坡耕地措施2014—2018年产沙量波动较大,受降雨及人为因素影响剧烈;水保林、经果林及草地生物措施年均产流与年均土壤流失量变化趋势相同,且均呈减少趋势,坡耕地措施下产流与产沙变化趋势略有不同。各生物措施产流产沙量年际变化的原因可能与降雨量存在关系,而坡耕地由于翻耕、锄草与采收等对土壤表层的结构影响较大,受人为因素干扰较多,低强度降雨也可能导致坡面土壤侵蚀。

|

图 5 各生物措施平均径流深及土壤侵蚀模数年度变化 |

对研究区2014—2018年侵蚀性降雨条件下的径流深、土壤侵蚀模数分别与降雨因子进行相关性分析,结果见表 3。产流产沙与降雨量、平均降雨强度及I30存在正相关关系,但产流产沙对不同种植措施的响应不同[27]。除杨树+墨西哥柏种植措施外,其余8种种植措施产流量与降雨量均呈极显著正相关(p<0.01),相关系数为0.375~0.666。经果林中梨树种植措施的产沙量与降雨量呈正显著相关(p<0.05),树莓措施产沙量与降雨量无显著相关关系(p>0.05),其余7种种植措施的产沙量与降雨量均呈极显著正相关(p<0.01),相关系数为0.302~0.557。总体来看,降雨对各种植措施的产流及产沙量影响均较为明显。

|

|

表 3 不同种植措施下降雨与坡面水土流失的相关性 |

研究区不同种植措施产流产沙对降雨强度的响应存在差异。从表 3可以看出,杨树及杨梅种植措施的产流量与平均降雨强度呈显著正相关(p<0.05),墨西哥柏和杨树+墨西哥柏小区产流量与平均降雨强度呈极显著正相关(p<0.01),但对草地及经果林措施的产沙无显著影响。草地及梨树种植措施产流与I30呈显著正相关(p<0.05),杨树、墨西哥柏、玉米、杨梅及桃树种植措施的产流量与I30呈极显著正相关(p<0.01)。墨西哥柏、杨树+墨西哥柏及杨梅种植措施的产沙量与平均降雨强度呈极显著正相关(p<0.01)。玉米及杨树+墨西哥柏措施与I30呈显著正相关(p<0.05),墨西哥柏措施的产沙量与I30呈极显著正相关(p<0.01)。由此可以得出,各种植措施的产流量产沙量与平均降雨强度及I30均存在正相关性,且产流量与I30的相关性更好。

3 讨论本文分析侵蚀性降雨条件下研究区种植措施对土壤含水率及产流产沙量的影响,结果表明,土壤表层含水率对降雨的变化反应较为敏感。具体而言,1—3月土壤含水率相对较低,4—6月土壤含水率逐渐升高,至8—9月土壤含水率基本保持在较高水平;9—12月,随降雨量逐渐减少,土壤含水率虽有小幅波动,但总体呈逐渐降低趋势。这与前人在喀斯特峰丛洼地区及黄土区的研究结果基本一致[28-29]。但有一特殊现象值得注意,即研究区3—4月土壤含水率先升后降,在降雨量相对较少、植被生长初期需水量较大及气温回升等综合影响下,土壤含水率产生波动[30]。6—8月间土壤含水率与降雨量并不呈正相关关系,土壤含水率的变化受到降雨及地表蒸散发强度的影响[31],以及土壤水分特性决定其调蓄能力进而影响土壤含水率[32],降雨量与地表蒸散发强度之间的消长关系可能是研究区6—8月土壤含水率出现波动的原因。

土地利用方式与土壤容重对土壤水分入渗具有一定的交互影响[33],是影响土壤含水率的重要因素[34]。研究区各种植措施土壤含水率存在显著差异,其中经果林含水率显著高于其他3种措施,李瑞等[26]在贵州喀斯特地区对土壤含水率进行研究,得出土壤含水率林地>草地>耕地,与本文研究一致,蓝家程等[35]在重庆岩溶地区的结论也证实了这一点。但张笑楠等[30]在桂北喀斯特地区得出经果林土壤含水率显著低于次生林和灌草丛,这与本文研究结果存在差异,这可能由于本研究选取的经果林与其研究区经果林的种植时间长短不同,本研究区经济林2004年种植,经过十几年的生长,已形成较为完整的系统,形成了良好的保墒作用。经果林保墒效果优于水保林,原因可能是水保林近年进行了人为锄草干预,导致林下灌木层+草本层的立体结构被破坏,其次研究区水保林种植密度(行株距为1.5 m×1.5 m)高于经果林(行株距为3 m×3 m),一定程度上抑制了林草生长[21],最终导致枯枝落叶层厚度及拦蓄水能力降低,对降雨的溅蚀作用减少,降雨入渗量少。另一方面,研究区经果林土壤容重较水保林低(表 1),质地较好,对土壤水分的调控作用好于水保林。

研究期间,各生物措施产流产沙均以等高耕作(玉米)最大,坡耕地田间耕作活动加大了坡面土壤侵蚀风险。有研究表明耕地措施中顺坡耕作措施土壤流失强度最大[36],横坡垄作在暴雨条件减流93%~95%[37],本研究坡耕地虽采取了等高耕作措施,但水土保持效果仍低于其他生物措施,一方面受耕作活动影响,玉米种植小区土壤容重较大(表 1),进而影响土壤孔隙度及土壤团聚体等土壤特性,导致土壤含水率较低,产流产沙量较大;另一方面,同其他种植措施相比,坡耕地的产流产沙对坡度更敏感,坡度>25°坡耕地的侵蚀量比5°坡耕地的侵蚀量增加3倍多[38],坡度增加可使部分降水未及时入渗转为地表径流,同时水流挟沙能力增强[39]。前人不同土地利用方式的产流产沙现状研究表明,林地水土流失防控效果优于坡耕地种植措施,其中水保林减流减沙效果优于经果林[40],本研究区减流效果以经果林中的桃树种植措施最好,减沙效果以杨树+墨西哥柏种植措施最好,两结论存在一定差异。林地措施水土保持效果主要来自3个方面,包括林冠层的截留作用、林下覆盖植被及枯落物的拦蓄作用以及植物根系对土壤结构的改良作用[6]。本研究经果林种植措施土壤容重较小、板结程度低,土壤含水率高于水保林,且植被覆盖度较高,可有效增加降雨入渗量和减少坡面汇流,进而减流效果好于水保林。减沙效果则以水保林措施较好,水保林措施高大的林冠层可减少降雨对地面的直接溅侵作用,进而减少产沙量,但杨树种植措施减流减沙效果相对较差,与其他水保林小区产流存在显著差异,主要由于杨树虽冠层高大,但其林下植被未形成林灌草复合结构,高大林冠层拦截汇流而成的降雨可能加大了降雨动能,加剧了对表层土壤的侵蚀,故水土保持效果较经果林差,这与其他研究者在红壤区的研究结论一致[41]。综合考虑黔中喀斯特地区自然与人文因素,在高原山区立地条件差的区域,乔木林种植仍是重要的水土保持措施。自然恢复草地与林地种植措施相比,缺少林冠层,虽减流减沙效果低于林地措施,但地表植被的覆盖及地下根系起到了很好稳固土壤结构的作用,相比玉米种植措施有效减少了坡面水土流失。

4 结论黔中喀斯特区不同种植措施条件下,坡面土壤含水率与降雨量变化趋势相同,降雨量增加,土壤含水率增加。不同种植措施土壤含水率存在差异,保水效果以杨梅种植最优,玉米种植(等高耕作)最差;产流量及产沙量均以等高耕作措施为最大,产流量以经果林措施中桃树最小,产沙量以水保林措施中杨树+墨西哥柏最小。

各种植措施中,杨树及墨西哥柏措施的产流量与降雨因子均存在显著正相关,墨西哥柏及杨树+墨西哥柏措施的产沙量与降雨因子存在显著正相关,其他种植措施产流产沙受到更多综合因素的影响。

综上所述,黔中喀斯特地区不同水土保持种植措施土壤含水率差异明显,与坡耕地相比较,其他种植措施提高了土壤含水率,同时也提高了坡面土壤抗侵蚀能力,降低了土壤侵蚀风险。

| [1] |

夏雯, 黄代民, 崔晨, 等. 西南喀斯特地区土壤水分研究进展[J]. 中国农学通报, 2009, 25(23): 442-446. |

| [2] |

戴全厚, 严友进. 西南喀斯特石漠化与水土流失研究进展[J]. 水土保持学报, 2018, 32(2): 1-10. |

| [3] |

熊康宁, 李晋, 龙明忠. 典型喀斯特石漠化治理区水土流失特征与关键问题[J]. 地理学报, 2012, 67(7): 878-888. |

| [4] |

杨磊, 冯青郁, 陈利顶. 黄土高原水土保持工程措施的生态系统服务[J]. 资源科学, 2020, 42(1): 87-95. |

| [5] |

袁希平, 雷廷武. 水土保持措施及其减水减沙效益分析[J]. 农业工程学报, 2004, 20(2): 296-300. DOI:10.3321/j.issn:1002-6819.2004.02.070 |

| [6] |

谢颂华, 郑海金, 杨洁, 等. 南方丘陵区水土保持植物措施减流效应研究[J]. 水土保持学报, 2010, 24(3): 35-38. |

| [7] |

Li Rui, Li Qinggui, Pan Lidong. Review of organic mulching effects on soil and water loss[J]. Archives of Agronomy and Soil Science, 2021, 67(1): 136-151. DOI:10.1080/03650340.2020.1718111 |

| [8] |

黎庆贵, 李瑞, 商崇菊, 等. 黔西北喀斯特区坡耕地有机覆盖措施保墒效应[J]. 中国水土保持科学, 2020, 18(4): 103-114. |

| [9] |

Herweg K, Ludi E. The performance of selected soil and water conservation measures: Case studies from Ethiopia and Eritrea[J]. Catena, 1999, 36(1/2): 99-114. |

| [10] |

郑科, 郎南军, 温绍龙, 等. 水土保持生物措施的研究[J]. 水土保持研究, 2003, 10(2): 73-75. DOI:10.3969/j.issn.1005-3409.2003.02.022 |

| [11] |

高磊, 饶良懿, 崔飞波, 等. 太行山土石山区侵蚀性降雨对典型植物措施产流产沙的影响[J]. 水土保持学报, 2017, 31(1): 5-11. |

| [12] |

蒋荣, 张兴奇, 张科利, 等. 喀斯特地区不同林草植被的减流减沙作用[J]. 水土保持通报, 2013, 33(1): 18-22. |

| [13] |

苏鹏, 贾燕锋, 曹馨月, 等. 东北黑土区不同坡段等间距植物篱减流减沙特征[J]. 水土保持学报, 2019, 33(3): 22-26. |

| [14] |

朱燕琴, 赵志斌, 齐广平, 等. 陇中黄土高原丘陵沟壑区不同植被恢复模式下次降雨产流产沙特征[J]. 干旱区地理, 2020, 43(4): 920-927. |

| [15] |

朱燕琴, 赵志斌, 齐广平, 等. 黄土丘陵沟壑区不同植被类型次降雨产流产沙特征[J]. 草地学报, 2019, 27(1): 28-34. |

| [16] |

励其其, 刘鸿涛, 孟岩, 等. 不同降雨强度和下垫面条件对黑土区坡面产流产沙的影响[J]. 水利水电技术, 2020, 51(5): 91-98. |

| [17] |

雷珊, 魏兴萍. 喀斯特坡地不同地表微地貌产流产沙模拟研究[J]. 三峡生态环境监测, 2019, 4(3): 80-88. |

| [18] |

严友进, 戴全厚, 伏文兵, 等. 喀斯特裸坡产流产沙过程试验研究[J]. 生态学报, 2017, 37(6): 2067-2079. |

| [19] |

袁应飞, 戴全厚, 李昌兰, 等. 喀斯特典型坡耕地模拟降雨条件下的土壤侵蚀响应[J]. 水土保持学报, 2016, 30(3): 24-28. |

| [20] |

蒋荣, 张兴奇, 纪启芳, 等. 坡度和雨强对喀斯特地区坡面产流产沙的影响[J]. 环境保护科学, 2012, 38(5): 13-17. DOI:10.3969/j.issn.1004-6216.2012.05.004 |

| [21] |

纪启芳, 张兴奇, 张科利, 等. 贵州省喀斯特地区坡面产流产沙特征[J]. 水土保持研究, 2012, 19(4): 1-5. |

| [22] |

覃莉, 刘凤仙, 杨智. 喀斯特地区不同坡度径流小区水土流失特征分析[J]. 中国水土保持, 2015(8): 63-65. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2015.08.022 |

| [23] |

杜家颖, 崔丽峰, 涂成龙, 等. 西南喀斯特地区不同覆被下产沙、产流特征分析: 以贵州省关岭县为例[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(7): 267-271. |

| [24] |

Hurlbert S H. Pseudoreplication and the design of ecological field experiments[J]. Ecological Monographs, 1984, 54(2): 187-211. DOI:10.2307/1942661 |

| [25] |

高磊, 饶良懿, 崔飞波, 等. 太行山土石山区典型植物措施水土保持效应[J]. 浙江农林大学学报, 2017, 34(6): 1079-1086. |

| [26] |

李瑞, 张弛, 顾再柯, 等. 贵州喀斯特区典型小流域坡面土壤侵蚀与主要影响因子的响应[J]. 水土保持研究, 2018, 25(3): 1-5. |

| [27] |

林锦阔, 李子君, 许海超, 等. 降雨因子对沂蒙山区不同土地利用方式径流小区产流产沙的影响[J]. 水土保持通报, 2016, 36(5): 7-12. |

| [28] |

缪凌, 董建国, 汪有科, 等. 黄土丘陵区不同土地利用类型下的深层土壤水分变化特征[J]. 水土保持研究, 2016, 23(2): 13-18. |

| [29] |

肖兴艳, 刘方, 姚斌, 等. 中国西南喀斯特土壤水分研究进展[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2015, 30(6): 958-964. |

| [30] |

张笑楠, 王克林, 张伟, 等. 桂西北喀斯特峰丛洼地坡面土地利用对土壤水分的影响[J]. 土壤通报, 2009, 40(6): 1250-1254. |

| [31] |

陈洪松, 傅伟, 王克林, 等. 桂西北岩溶山区峰丛洼地土壤水分动态变化初探[J]. 水土保持学报, 2006, 20(4): 136-139. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.2006.04.033 |

| [32] |

王家文, 周跃, 肖本秀, 等. 中国西南喀斯特土壤水分特征研究进展[J]. 中国水土保持, 2013(2): 37-41. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2013.02.015 |

| [33] |

刘营营, 佘冬立, 刘冬冬, 等. 土地利用与土壤容重双因子对土壤水分入渗过程的影响[J]. 水土保持学报, 2013, 27(5): 84-88. DOI:10.3969/j.issn.1009-2242.2013.05.017 |

| [34] |

刘海隆, 蒋太明, 刘洪斌, 等. 不同土地利用方式对岩溶山区旱坡地土壤水分时空分异的影响[J]. 土壤学报, 2005, 42(3): 428-433. DOI:10.3321/j.issn:0564-3929.2005.03.012 |

| [35] |

蓝家程, 傅瓦利, 彭景涛, 等. 不同土地利用方式土下岩溶溶蚀速率及影响因素[J]. 生态学报, 2013, 33(10): 3205-3212. |

| [36] |

陈众, 田丰, 董俊. 不同土地利用方式对丘陵山区坡面侵蚀产沙量的影响[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(1): 186-191. |

| [37] |

任雨之, 郑江坤, 付滟, 等. 不同耕种模式下降雨等级对紫色土坡耕地产流产沙的影响[J]. 中国水土保持科学, 2020, 18(3): 90-98. |

| [38] |

唐克丽. 中国水土保持[M]. 北京: 科学出版社, 2004.

|

| [39] |

和继军, 蔡强国, 刘松波. 次降雨条件下坡度对坡面产流产沙的影响[J]. 应用生态学报, 2012, 23(5): 1263-1268. |

| [40] |

柏勇, 杜静, 杨婷婷, 等. 不同水土保持措施对石漠化区水土流失的影响[J]. 中国水土保持科学, 2018, 16(2): 103-110. |

| [41] |

杨洁, 莫明浩, 宋月君, 等. 红壤坡地水土保持植物措施下柑橘林地水文生态效应[J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(8): 994-999. |

2021, Vol. 41

2021, Vol. 41