黄河源区地处青藏高原腹地,是中国三江源预防保护区的重要组成部分,也是黄河重要的水源涵养区和水源补给区,提供黄河总水量49%[1],是中国江河中下游地区可持续发展的生态屏障,在西部大开发生态环境的治理保护中肩负着重要责任[2-3]。由于该区域独特的地理位置及生态环境特点,在全球气候变化和人类活动的综合影响下[4],黄河源区的高寒草地发生了不同程度的退化[5]。退化的源区生态环境不但影响本区经济的可持续发展,而且对中下游地区的生态环境和水文条件构成很大威胁。

退化的生态环境导致该区植被覆盖率低,加剧水土流失潜在发生。防治水土流失依然成为该区改善生态环境的有效措施。目前,关于黄河源区或三江源区的土壤侵蚀已有报道[4, 6-7],但大多数研究时间节点较早,不能反映黄河源区水土流失现有状况。且已有的研究多数集中于年度监测成果,少有关于该区水土流失动态变化及空间分析。掌握黄河源区水土流失动态变化情况,如趋好或趋坏,可以更好地反映该区生态保护和建设项目的水土保持措施和评估水土流失治理效果。掌握水土流失空间变化数据,可以为今后黄河源区生态保护提供科学的决策依据,如对水土流失加剧的区域进一步的加大治理或保护力度等。基于此,本文利用1999,2011,2018年水土流失监测数据,掌握黄河源区水土流失监测成果,分析黄河源区水土流失动态变化及其原因,并基于1999年和2018年土壤侵蚀空间数据,分析了该区土壤侵蚀强度等级变化及空间分布情况,以期为该区域生态环境建设和水土流失治理提供数据支撑。

1 研究区概况黄河源区位于青藏高原东北部,区内山脉绵亘,地势西高东低,海拔4 000 m左右,地形开阔、地势平缓,涉及青海、四川和甘肃3个省,地理位置介于95°52′—103°25’E和32°09′—36°34′N之间,面积约1.31×105 km2,占黄河流域总面积(7.95×105 km2)的16.53%。该区雪山连绵,水系发达,支流众多,是中国三江源预防保护区的重要组成部分,也是黄河水资源的主要来源地之一。

黄河源区属高原性大陆性气候,年温差小、日温差大,日照时间长,辐射强烈,风沙大,植物生长周期短,绝大部分地区无绝对无霜期,多年平均降水量198~700 mm,年蒸发量800~1 200 mm[8]。降水主要受西南季风和区域内气候系统影响,季节降水变化差异较大,主要集中在夏、秋季,约占全年降水量75%以上。气候寒旱,日照充足,年日照约2 400~2 800 h,辐射较强,气候系统较不稳定。黄河源区的植被以高寒草原和高寒草甸为主。

2 数据与方法 2.1 数据来源及说明黄河源区水土流失数据主要是基于1999,2011,2018年3个年度的土壤侵蚀数据。各年度间的数据基础、技术路线不完全一致,数据精度有一定偏差。其中2018年土壤侵蚀数据是基于2017—2018年2 m和16 m分辨率卫星影像进行专题信息提取和野外调查,在水力侵蚀区利用中国土壤流失方程CSLE模型,在风力侵蚀区利用风力侵蚀模型〔耕地、草(灌)地、沙地(漠)风力侵蚀模型〕,计算获取2018年全国水土流失动态监测和黄河流域9省区省级水土流失动态监测土壤侵蚀成果数据,利用软件镶嵌和裁切并统计,得到所需区域的土壤侵蚀各强度等级数据。

2011年土壤侵蚀数据是基于2011年全国水利普查数据,根据所占面积比例进行分摊,经各省区进行核实、修改、认可后形成2011年黄河流域水利普查数据。

1999年土壤侵蚀数据是基于1998—1999年30 m分辨率卫星影像进行专题信息提取和野外调查,水力侵蚀区根据土地利用、植被覆盖和坡度进行三因子计算获取,风力侵蚀区根据植被覆盖度和地表情况获取。与2018年相比,1999年土壤侵蚀计算方法不一样,其采用的卫星影像分辨率较低。

本文中的水土流失面积特指水力侵蚀面积和风力侵蚀面积之和,不包含冻融侵蚀。水土流失强度等级包括轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈侵蚀,根据《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007判定[9]。

2.2 研究方法本文利用1999,2011,2018年土壤侵蚀监测(调查)结果,对比分析不同年份黄河源区水土流失动态变化和不同强度等级之间的变化情况。基于1999年和2018年两年的空间数据,计算出同一像元土壤侵蚀强度等级之间的变化情况,包括像元侵蚀强度等级未发生变化、强度等级增加/降低1级、强度等级增加/降低2级、强度等级增加/降低2级及以上。通过空间数据对比,更直观的展现黄河源区水土流失的空间变化情况。

3 结果与分析 3.1 水土流失动态监测结果1999,2011,2018年不同时期黄河源区的水土流失监测(调查)面积如表 1所示。其中1999年水土流失面积为1.50×104 km2,侵蚀强度等级以轻度、中度和强烈为主,占水土流失面积的比例为84.67%;2011年水土流失面积为3.39×104 km2,侵蚀强度等级以轻度为主,占水土流失面积的比例为75.22%;2018年黄河源区水土流失面积为2.51×104 km2,侵蚀强度等级以轻度为主,占水土流失面积的比例为80.88%。

|

|

表 1 不同时期黄河源区水土流失面积及比例 |

据2018年水土流失动态监测结果,黄河源区以风力侵蚀为主,侵蚀面积为1.61×104 km2,占水土流失面积的64.15%;水力侵蚀面积约9 000 km2,占水土流失面积的35.85%。从侵蚀强度等级来看,主要以轻度侵蚀为主,占水土流失面积的80.88%。从分布区域来看,黄河源区水土流失主要集中于青海省,水土流失面积为1.98×104 km2,占黄河源区水土流失总面积的78.89%。黄河源区水土流失面积和各省水土流失面积详见表 2和表 3。

|

|

表 2 2018年黄河源区不同侵蚀类型水土流失面积及比例 |

|

|

表 3 2018年黄河源区各省水土流失面积 |

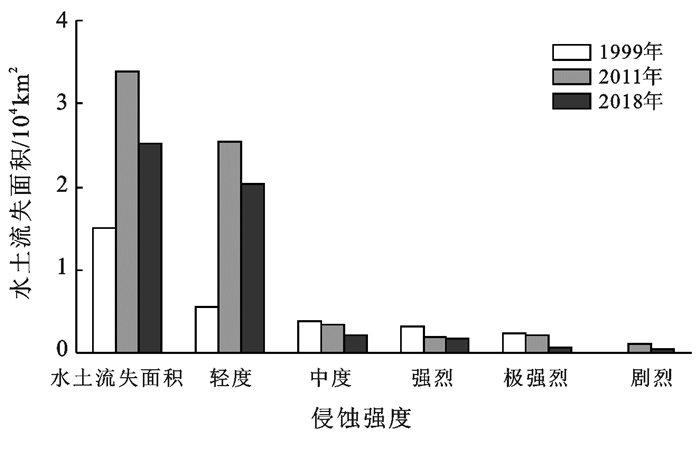

黄河源区1999,2011,2018年水土流失动态变化情况如图 1所示,可以看出,水土流失动态变化表现出先增加后减少,1999年水土流失面积为1.50×104 km2,至2011年增加至3.39×104 km2,2018年水土流失面积减少为2.51×104 km2。从侵蚀强度等级来看,轻度、剧烈侵蚀变化与水土流失动态变化一致,先增加后减少,中度、强烈、极强烈均表现出降低趋势。

|

图 1 黄河源区水土流失动态变化特征 |

表 4为黄河源区水土流失动态变化情况,可以看出,与1999年相比,2011年水土流失面积增加1.89×104 km2,增幅126%,其中轻度侵蚀面积增加比例最多,增加1.99×104 km2,增幅355.36%;2018年水土流失面积增加1.01×104 km2,增幅67.33%,轻度侵蚀面积增加比例最多,增幅262.5%;与2011年相比,2018年水土流失面积减少8 800 km2,减幅25.96%,各侵蚀强度等级水土流失面积均有所减少,轻度、中度、强烈、极强烈、剧烈侵蚀面积分别减少20.39%,35.29%,15.79%,71.43%,60%。胡光印等[10]研究表明,1975—2005年,黄河源区沙化土地面积明显增加,沙漠化土地面积从1975年的1.93×104 km2增加到2005年的2.20×104 km2,增加了2 700 km2。

|

|

表 4 黄河源区水土流失面积动态变化情况 |

对比1999年和2018年土壤侵蚀空间数据,其土壤侵蚀等级空间变化情况分别如表 5和附图 14(见封3)所示。

|

|

表 5 1999-2018年黄河源区土壤侵蚀强度空间动态变化统计 |

|

附图 14 1999-2018年黄河源区土壤侵蚀强度变化 |

由表 5可知,1999年至2018年黄河源区土壤侵蚀强度等级未变化区域占主导,约有77.97%的区域土壤侵蚀强度等级未发生变化;19.33%的区域土壤侵蚀强度等级降低,表现为高强度等级侵蚀向低强度侵蚀转变,其中,10.65%的区域土壤侵蚀强度等级降低2级以上,如极强烈侵蚀降至轻度或微度等级,6.06%的区域土壤侵蚀强度等级降低2级,如强烈侵蚀降至轻度,2.62%的区域土壤侵蚀强度降低1个等级;2.70%的区域侵蚀强度等级增加,加剧1级的占比最高,为2.04%。

黄河源区1999—2018年水土流失面积增加1.01×104 km2,其中风力侵蚀面积增加1.21×104 km2,水力侵蚀面积减少2 000 km2。由附图 14(见封3)可以看出,水土流失面积减少和侵蚀强度等级降低明显的区域主要集中于若尔盖—江河源高原山地区的东北部地区,具体来说,集中于青海省海南藏族自治州的南部、黄南藏族自治州的西部,甘肃省甘南藏族自治州的西南部。水土流失面积增加和强度明显增强的区域主要集中于果洛藏族自治州和海南藏族自治州的东北部。

3.4 动态变化原因分析与2011年相比,黄河源区水土流失面积减少8 800 km2,各侵蚀强度等级水土流失面积均有所减少,轻度、中度、强烈、极强烈、剧烈侵蚀面积分别减少20.39%,35.29%,15.79%,71.43%,60%。水土流失面积和强度的降低除了与各地持续开展的退耕还林工程和大规模的封禁治理措施有关外,还与各地区对水土保持工作的重视程度有关。青海省各级水行政主管部门紧紧围绕黄河源区生态建设存在的主要问题,按照人与自然和谐相处的理念,遵循预防为主、保护优先、自然修复的原则,在源区黄南、海南2州实施了水土保持预防保护工程。通过采取围栏封育、政策性封禁、水土保持监测和健全机构、完善法制等措施,使源区生态环境明显改善,草地退化趋势得到初步遏制,湿地生态功能显著提高,严重退化区植被覆盖度明显提升,逐步走上人与自然和谐相处的道路,积极践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念。

甘南州坚持保护优先,坚守生态红线,加快生态建设步伐。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,加大沙化(黑土滩)综合治理项目和退牧还草工程实施力度,治理沙化和重度退化草原400 km2,治理流动沙丘3.33 km2,治理重度沙化地8 km2,并开展矿山、电站和公路建设项目生态恢复治理。

值得注意的是,相比于1999年,2011年黄河源区水土流失面积增加1.89×104 km2,2018年该区水土流失面积增加1.01×104 km2。草地退化、草原鼠虫害严重,部分地区草场超载放牧,乱开滥挖草地、过量采伐森林等不当人类活动是导致局部地区植被退化,水土流失加剧的主要原因[6]。草场退化主要是由气候变化和人类不合理活动引起的。研究表明,区域暖干化[11]导致该区草场退化,草地退化加剧该地区水土流失、又反过来进一步加剧草地的退化[12]。马守存等[13]研究表明,1982—2013年黄河源区气温呈显著升高、降水则呈微弱增加的趋势,植被覆盖呈现整体缓慢升高、局部退化的趋势。此外,人类不合理的活动,如过度放牧、滥挖虫草等对源区草地不合理的人为干预也是引起草场退化、水土流失加剧的重要因素。

以水土流失强度增加的果洛藏族自治州的玛多县为例,水土流失加剧主要与该区特殊的自然条件和不合理的人类活动有关[14]。玛多县气候条件恶劣,土壤肥力差,多以砾石和粗砂形式存在,严重影响牧草的生长。加之海拔高、气候寒冷干燥,土壤中微生物活性较低,对有机质的分解非常缓慢,直接影响土壤养分的供给。常年的草场破坏、过牧践踏,进一步恶化草场土壤环境。此外,玛多县大风、洪水等灾害频发,严重降低了土壤中肥、气、热等牧草生长所需的条件,加速了土壤生长层土粒的流失,加剧了沙化、砾化进程。

黄河源区的治理要按照习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,将黄河生态系统作为一个有机整体,加强生态保护。以三江源、祁连山、甘南黄河上游水源涵养区和生态功能重要的地区等为重点,保护生态环境,推进实施一批重大生态保护修复和建设工程,提升水源涵养能力,创造更多生态产品,改善该区生态环境,治理水土流失。

4 结论(1) 1999,2011,2018年水土流失数据表明,黄河源区水土流失先增加后降低,与1999年相比,2011年水土流失面积增加1.89×104 km2,2018年水土流失面积增加1.01×104 km2。与2011年相比,2018年水土流失面积减少8 800 km2。草地退化、部分地区草场超载放牧, 乱开滥挖草地等不当人类活动是导致局部地区植被退化,水土流失加剧的主要原因。

(2) 与1999年相比,2018年黄河源区77.97%的区域土壤侵蚀强度等级未发生变化,19.33%的区域侵蚀强度等级降低,2.70%的区域侵蚀强度等级增加。空间区域上看,土壤侵蚀强度等级降低明显的区域主要集中于若尔盖—江河源高原山地区的东北部地区,具体来说,集中于青海省海南藏族自治州的南部、黄南藏族自治州的西部,甘肃省甘南藏族自治州的西南部。水土流失强度等级增加明显增强的区域主要集中于果洛藏族自治州和海南藏族自治州的东北部。

(3) 区域暖干化和不合理的人类活动导致黄河源区草地退化,而草地退化后土壤侵蚀是该地区水土流失加剧、草地进一步恶化的一个重要因素。黄河源区的水土流失治理应按照习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话,以三江源、祁连山、甘南黄河上游水源涵养区和生态功能重要的地区等为重点推进实施一批重大生态保护修复和建设工程,改善该区生态环境,治理水土流失。

| [1] |

马莲, 卢素锦, 司剑华, 等. 黄河源区1961—2017降水序列趋势及突变识别[J]. 四川农业大学学报, 2019, 37(6): 842-851. |

| [2] |

李开明, 李绚, 王翠云, 等. 黄河源区气候变化的环境效应研究[J]. 冰川冻土, 2013, 35(5): 1183-1192. |

| [3] |

王根绪, 李娜, 胡宏昌. 气候变化对长江黄河源区生态系统的影响及其水文效应[J]. 气候变化研究进展, 2009, 5(4): 202-208. DOI:10.3969/j.issn.1673-1719.2009.04.003 |

| [4] |

严慕绥, 许峰, 张卫, 等. 黄河源头区土壤侵蚀现状分析[J]. 水土保持通报, 2004, 24(6): 75-78. DOI:10.3969/j.issn.1000-288X.2004.06.019 |

| [5] |

易湘生, 李国胜, 尹衍雨, 等. 黄河源区草地退化对土壤持水性影响的初步研究[J]. 自然资源学报, 2012, 27(10): 1708-1719. DOI:10.11849/zrzyxb.2012.10.009 |

| [6] |

张有生. 黄河源头区水土流失及治理措施[J]. 青海农林科技, 2007(2): 83-84. DOI:10.3969/j.issn.1004-9967.2007.02.036 |

| [7] |

吴万贞, 周强, 于斌, 等. 三江源地区土壤侵蚀特点[J]. 山地学报, 2009, 27(6): 683-687. DOI:10.3969/j.issn.1008-2786.2009.06.007 |

| [8] |

杜小如, 陈平. 黄河源区水土保持预防保护工程初见成效[J]. 中国水土保持, 2006(10): 44-45. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2006.10.017 |

| [9] |

中华人民共和国水利部. SL190-2007土壤侵蚀分类分级标准[S].北京: 中国水利水电出版社, 2008.

|

| [10] |

胡光印, 董治宝, 逯军峰, 等. 黄河源区1975—2005年沙漠化时空演变及其成因分析[J]. 中国沙漠, 2011, 31(5): 1079-1086. |

| [11] |

杜际增, 王根绪, 李元寿. 近45年长江黄河源区高寒草地退化特征及成因分析[J]. 草业学报, 2015, 24(6): 5-15. |

| [12] |

刘国华, 傅伯杰, 陈利顶, 等. 中国生态退化的主要类型、特征及分布[J]. 生态学报, 2000, 20(1): 13-19. |

| [13] |

马守存, 保广裕, 郭广, 等. 1982—2013年黄河源区植被变化趋势及其对气候变化的响应[J]. 干旱气象, 2018, 36(2): 226-233. |

| [14] |

刘强, 黎曙, 孔令贵. 黄河河源区生态环境面临的主要问题及危害[J]. 现代农业科技, 2017(11): 216-217. DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2017.11.136 |

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40