2. 西北农林科技大学 资源经济与环境管理中心, 陕西 杨凌 712100

2. Research Center for Resource Economics and Environment Management, Northwest A & F University, Yangling, Shaanxi 712100, China

退耕还林工程作为中国投资大、涉及面广、农户参与度高的一项生态建设工程,主要通过生态补偿激励和引导农户改变土地利用类型与结构,来达到生态修复与改善社会福祉的目的[1]。截止到2019年,退耕还林工程已经实施了20 a,累计退耕超过3.33×107 hm2[2],在植被覆盖[3]、土壤保持[4]与增收减贫[4]等方面发挥着重要的作用。然而耕地是粮食生产的基本要素,虽然坚持着基本农田毫不动摇的原则,但是在人口增长与城市扩张的背景下,过多的耕地向林草地转移可能会对粮食生产有不利的影响[6-7]。因而,如何解决生态保护与粮食生产之间的矛盾一直是退耕还林工程需要重点关注的问题。从宏观层面来看,退耕还林工程会引起大面积的耕地向林地和草地转换,而耕地面积的减少又会直接导致粮食生产总量的下降[8-9]。但从另一角度而言,耕地面积的减少会使得农户改变以往广种薄收的粗放型生产模式,增加对未退耕地的投入进行集约化生产,从而有效地改善区域环境与土壤肥力,带动粮食单位面积产量的提高[10-11],在一定程度上弥补耕地面积减少所造成的粮食减产。有研究[12-13]表明,退耕还林工程对全国层面上的粮食生产并没有产生太大的影响,但存在明显的区域差异;退耕还林工程并未对中西部的粮食生产造成较大影响,而对东部的粮食生产造成了较大的负向影响[14-15]。从微观农户层面来看,由于退耕还林工程使得耕地面积和粮食播种面积绝对减少,样本农户的粮食播种面积下降了55.89%,粮食产量下降了31.50%[16];而东梅等[17]在对宁夏的调研发现,在生态脆弱地区推行退耕还林工程并不会影响当地农民的粮食安全状况。综上所述,无论是在宏观还是微观层面,由于样本选择或者统计方法的选择存在差异,退耕还林工程与粮食生产之间的关系尚不明确;并且在宏观尺度上,大多数研究在考察退耕还林工程对粮食生产的影响时,均采用前后比较的描述性分析方法,并未剥离出退耕还林工程对粮食生产的边际贡献以及区域边际贡献差异。本文以山西省117个县域为研究单元,分析退耕前后耕地和粮食生产的时空变化及区域差异,在建立生产函数的基础之上,运用计量分析的方法计算退耕还林工程对粮食生产的作用机制,并考虑退耕还林工程对不同县域粮食生产的影响差异。

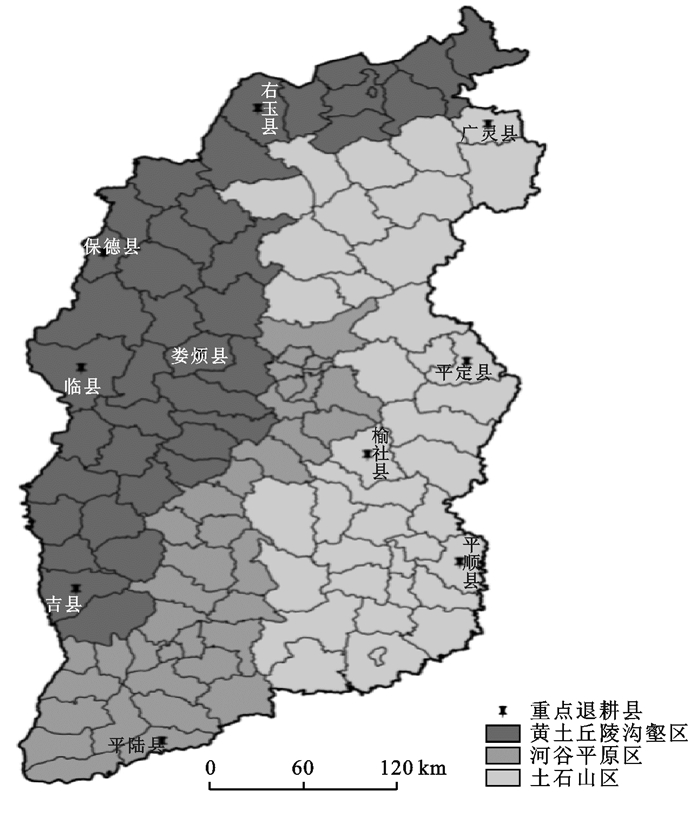

1 研究区概况山西省地处黄土高原地区东部(34°34′—40°44′N,110°14′—114°33′E),共计117个市县区(包括25个市辖区,11个县级市,81个县;本文使用的行政矢量图将大同市的南郊区和矿区以及长治市的城区和郊区进行了合并, 因此实际分析的是115个县域单元),是典型的被黄土所覆盖的山地高原,高原内部起伏不平、河谷纵横。由于地形地貌的复杂和资源的长期过度利用,山西省水土流失严重、生态环境脆弱,全省都纳入在黄土高原治理区范围内。《黄土高原地区综合治理规划大纲》将黄土高原划分为6个综合治理区,并在各地区制定了综合治理示范县作为生态环境治理的典型代表。其中山西省境内包括了黄土丘陵沟壑区、河谷平原区和土石山区3个综合治理区,以及10个综合治理示范县(图 1)。示范县作为各区域的典型代表,有着成熟的环境治理经验和较明显的治理效果,因此本文将山西省的10个示范县作为重点退耕县,将其余的县域划分为非重点退耕县。

|

图 1 研究区范围 |

本文使用的数据主要包括山西省1990—2015年的社会经济数据以及1990,2000,2005,2010年和2015年的土地利用数据。其中社会经济数据来源于各年的《山西统计年鉴》《山西统计调查》以及国家统计局(http://data.stats.gov.cn/index.htm);对于个别缺失的统计数据,根据相邻年份的数据,利用插值法补全数据。土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)的中国土地利用遥感监测数据集,分辨率为30 m,该数据产品是以各期Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源,通过人工目视解译生成,土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、居民地和未利用土地6个一级类型以及25个二级类型。

2.2 研究方法退耕还林工程会直接导致耕地数量减少,而耕地数量减少必然在一定程度上导致粮食产量减少,进而影响粮食安全水平[18]。一些研究发现在部分退耕区以及农户层面上,退耕确实造成了粮食减产的情况[16, 19-21]。但从其他角度来看,退耕对粮食生产也存在着积极作用[10, 22-23],一是退耕使得节约下来的农业投入转移至未退耕地,并通过耕地整理和加大基本农田建设,促进了土地集约利用,从而提高耕地质量和粮食单产水平;二是退耕改善了生态环境,有利于降低自然灾害风险,促进粮食生产。可见退耕可能会提高粮食单产水平,进而提高耕地边际产出。因此,本文以粮食总产量Y作为被解释变量,以累计退耕面积S表示退耕还林政策,来考察退耕对耕地边际产出的影响;同时考虑技术进步、劳动力等要素,选取了可能影响粮食总产量的3个指标:农业机械总动力M、粮食播种面积C和农业劳动力人口L,以期通过生产函数分析各要素对粮食总产量的影响程度。为了剥离出退耕还林对粮食生产的边际贡献,本文在柯布—道格拉斯生产函数的基础上,引入了粮食播种面积和累计退耕面积的交互项,计算退耕还林对粮食生产的作用机制以及边际贡献,构建模型为:

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {\ln Y = {a_0} + {a_1}\ln M + {a_2}\ln C + {a_3}\ln S + }\\ {{a_4}\ln C \cdot \ln S + {a_5}\ln L + \varepsilon } \end{array} $ |

式中:a0为常数项;a1-a5为各解释变量的估计系数;ε为残差。各变量的描述性统计结果详见表 1。

|

|

表 1 生产函数模型中各变量描述性统计 |

山西省退耕还林工程于2000年开始试点实施,2002年在山西省范围内全面启动,截至2015年底,全省累计完成第一轮退耕还林任务1.57×106 hm2,其中退耕地还林4.23×105 hm2[24]。因此本文以2000年为界,将1990—2000年作为退耕前,2000—2015年作为退耕后。以下通过土地利用转移矩阵,分析退耕前后重点退耕县与非重点退耕县土地利用转换的来源、去向及转移的面积大小,并通过观察退耕前后耕地转林草地的空间分布情况,了解土地利用的时空演变过程,进而比较退耕还林工程对重点退耕县和非重点退耕县的耕地变化的影响差异。

3.1.1 重点退耕县土地利用转移变化从重点退耕县的土地利用转移情况来看(表 2—3),1990—2000年期间,耕地转出总面积为1 697.31 hm2,其中主要的转出去向是建设用地,耕地转建设用地的面积为1 413.45 hm2,占耕地转出总面积的83.28%;从新增来源来看,耕地新增总面积为7 036.83 hm2,耕地最主要的增加来源为草地,有6 407.64 hm2的草地转为了耕地,占耕地新增总面积的91.06%。2000—2015年期间,耕地转出总面积为89 683.83 hm2,其中主要转出去向为草地,耕地转草地的面积为50 053.59 hm2,占耕地转出总面积的55.81%,其次耕地转为林地和建设用地的面积分别为23 104.71和15 559.11 hm2,占耕地转出总面积的25.76%和17.35%;从新增来源来看,耕地新增总面积为27 067.77 hm2,耕地的主要来源为草地和林地,来源于草地和林地的面积分别为14 711.31和8 965.80 hm2,占耕地新增总面积的54.35%和33.12%。

|

|

表 2 重点退耕县1990-2000年土地利用转移矩阵 |

|

|

表 3 重点退耕县2000-2015年土地利用转移矩阵 |

从非重点退耕县的土地利用转移情况来看(表 4—5),1990—2000年期间,耕地转出总面积为38 460.87 hm2,其中主要的转出去向是建设用地,耕地转建设用地的面积为23 839.74 hm2,占耕地转出总面积的61.98%;从新增来源来看,耕地新增总面积为37 759.59 hm2,耕地主要的增加来源为草地,有19 504.17 hm2的草地转为了耕地,占耕地新增总面积的51.65%,其次耕地的增加来源为草地和水域,分别占耕地新增总面积的24.66%和23.33%。2000—2015年期间,耕地的转出总面积为478 560.06 hm2,其中主要转出去向仍是建设用地,面积为291 468.33 hm2,占耕地转出总面积的60.91%;从新增来源来看,耕地新增总面积为195 378.21 hm2,耕地的主要来源仍是草地,来源于草地的面积分别为110 258.01 hm2,占耕地新增总面积的56.43%。

|

|

表 4 非重点退耕县1990-2000年土地利用转移矩阵 |

|

|

表 5 非重点退耕县2000-2015年土地利用转移矩阵 |

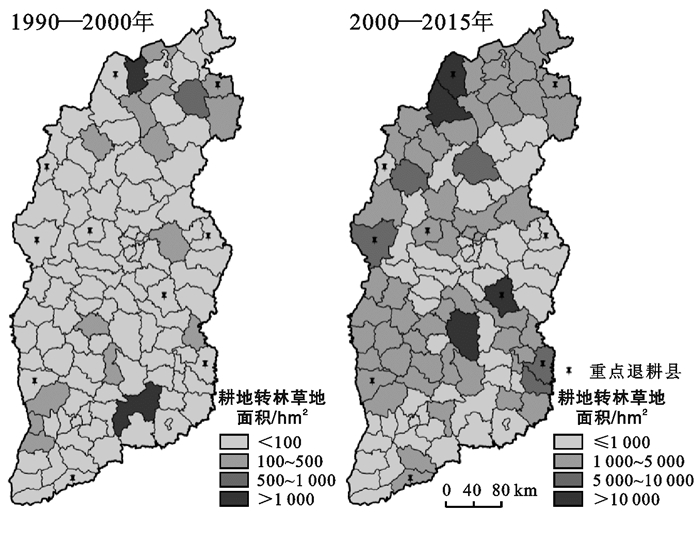

1990—2000年期间,山西省耕地转林草地总面积为10 815.93 hm2,其中耕地转林地面积占52%,耕地转草地面积占48%。从山西省耕地转林草地的空间分布来看(图 2),虽然有耕地向林地和草地转移,但转移面积较小,转移效果并不显著。只有沁水县和大同县耕地转林草地的面积较大,分别为3 225.51和1 561.77 hm2,其余各县耕地转林草地的面积均小于600 hm2,其中有82.6%的县耕地转林草地的面积在平均水平94.05 hm2以下。2000—2015年期间,山西省耕地转林草地总面积为245 891.97 hm2,其中耕地转林地面积占43%,耕地转草地面积占57%。与退耕前相比,退耕后耕地转林草地面积大幅增加,空间转换活跃度更高,因而能够更清楚地观察到耕地向林草地转移的空间分布(图 2)。耕地转林草地比较明显的地区主要集中在山西省西北部的吕梁山脉沿线以及长治市一带,其中耕地转林草地效果最明显且面积在5 000 hm2以上的县域有:朔州市的右玉县、平鲁区,晋中市的榆社县,长治市的沁源县、平顺县、壶关县,吕梁市的临县以及忻州市的原平市、岢岚县。对比退耕前后山西省耕地转林草地的空间分布,退耕后耕地转林草地的效果显著,耕地转林草地面积较大的地区主要集中在水土流失较严重的黄土丘陵沟壑区和土石山区。重点退耕县也取得了一定的成效,退耕后耕地转林草地面积共为73 147.32 hm2,占到了全省耕地转林草地面积的29.75%。从耕地转林草地效果显著的这些区域来看,与《黄土高原地区综合治理规划大纲》中所划分出的生态环境重点治理区域基本契合。

|

图 2 山西省1990-2015年耕地转林草地空间分布 |

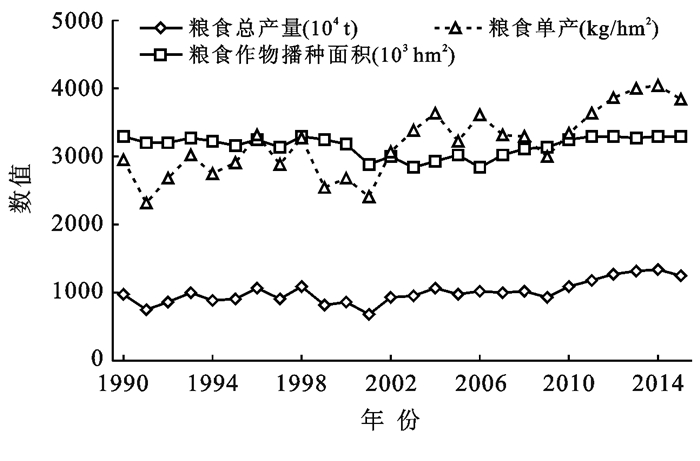

山西省1990—2015年粮食生产变化情况如图 3所示。从粮食播种面积来看,1990—2000年期间,粮食播种面积保持平稳波动;2000—2006年期间,粮食播种面积呈波动减少的趋势,可能是受到退耕还林的影响以及城镇化建设的占用;2006—2015年期间,粮食播种面积缓慢回升,在2010年回升到退耕前水平,之后基本保持平稳,这可能是由于退耕地造林任务量的减少[14],以及国家对农业的政策支持和对耕地的保护性措施,如粮食直补、耕地占补平衡等[25]。从粮食总产量和粮食单位面积产量来看,1990—2015年期间,粮食总产量由1990年的9.69×106 t增加到2015年的1.26×107 t,增幅为30.0%,粮食单位面积产量由1990年的2 945.10 kg/hm2提高到2015年的3 831.75 kg/hm2,提高了30.1%。虽然退耕后山西省耕地面积减少了3.46×105 hm2,但是生态环境得到了改善,未退耕地的粮食单产水平和生产能力得到提升,促进了农业集约化生产[24],因而从长期来看,粮食总产量和粮食单位面积都呈上升趋势。

|

图 3 山西省1990-2015年粮食生产变化情况 |

2000—2015年山西省平均粮食总产量呈上升趋势(表 6),增加了68.12%。其中重点退耕县的平均粮食总产量从43 922.30 t增加到67 936.10 t,增幅为54.67%;非重点退耕县的平均粮食总产量由79 456.27 t增加到134 148.28 t,增幅为68.83%,二者都高于全国粮食总产量42.93%的增幅。但是重点退耕县的平均粮食总产量与非重点退耕县相比,仍有很大的差距,增加幅度也小于非重点退耕县。这主要是由于,重点退耕县是根据生态退化严重等原则选择出来的,其自然环境较差、农业生产条件相对落后,粮食总产量相对较低;其次,作为重点退耕县受到退耕的影响较大,耕地面积减少了6.27×104 hm2,因此虽然粮食总产量是增加的,但是增幅要小于非重点退耕县。

|

|

表 6 山西省2000-2015年平均粮食总产量变化情况对比 |

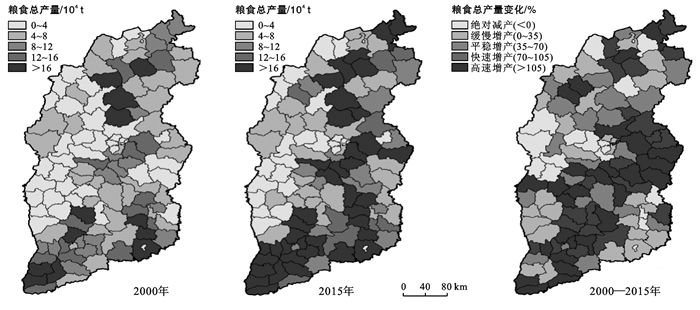

从粮食总产量的空间分布来看(图 4),2000和2015年粮食总产量的低值区和高值区所处位置基本一致,2015年粮食总产量普遍高于2000年,其中运城市的粮食总产量明显高于其他地区,2015年期间13个县中有11个县的粮食总产量都在1.60×105 t以上,还有2个县的粮食总产量也在9.00×104 t以上。粮食总产量较低的地区主要集中在山西省西部的吕梁山脉一带,这一地区正属于黄土高原治理区的黄土丘陵沟壑区,地形破碎、水土流失严重,因而自然生产条件差、农业生产能力低下,粮食总产量普遍较低。而粮食总产量高的地区主要集中在山西省主要盆地所在处:天镇县至朔城区一带的大同盆地、灵丘县至忻州市一带的忻定盆地、榆次区至介休市一带的太原盆地、榆社县至泽州县一带的长治盆地以及洪洞县至芮城县一带的临汾盆地和运城盆地。这些地区地势平缓、水热条件好,更适宜农业生产,因而粮食总产量相对更高。从2000—2015年粮食总产量的增加幅度来看(图 4),粮食总产量以增加为主,80%以上的县都有不同程度的增产,增幅较大的地区主要集中在山西省的中部一带以及临汾盆地和运城盆地一带,其中晋中市增产最明显,有8个县为高速增产;另外有17个县是减产的(大同市城区无粮食产量不算在内),其中有9个县分布在黄土丘陵沟壑区。从重点退耕县来看,榆社县和平陆县为高速增产,广灵县、平顺县和平定县为快速增产,增产幅度都高于全省68.12%的平均增幅;而其他分布于黄土丘陵沟壑区的5个县中,吉县和保德县为缓慢增产,增产幅度低于全省平均增幅,娄烦县、右玉县和临县为绝对减产。

|

图 4 山西省2000-2015年粮食总产量变化空间分布 |

从粮食单位面积产量变化情况来看(表 7),2000—2015年山西省的平均粮食单产水平不断提高,由2 711.89 kg/hm2提高到4 232.10 kg/hm2,增幅为56.06%,高于全国30.32%的增加幅度,并且粮食单产水平高于全国的县域数量,由18个县增加到32个县。但是与全国平均粮食单产水平相比,仍有较大的差距,整体粮食单产水平较低、有待提高。对比重点退耕县与非重点退耕县,重点退耕县的粮食单产水平由1 912.63 kg/hm2提高到了3 131.01 kg/hm2,增幅为63.70%;非重点退耕县由2 788.01 kg/hm2提高到了4 336.97 kg/hm2,增幅为55.56%。虽然重点退耕县的粮食单产水平与非重点退耕县有不小的差距,但是单产增幅要高于非重点退耕县。自然环境差是造成重点退耕县的单产水平较低的主要原因;而单产增幅较高是由于退耕将水土流失严重、生产能力低下的坡耕地转为林地和草地,促进了土地集约利用,同时使得节省下来的生产要素向没有退耕的耕地转移,从而极大提高了土地利用效率和粮食单产水平[23]。

|

|

表 7 山西省2000-2015年粮食单位面积产量变化情况对比 |

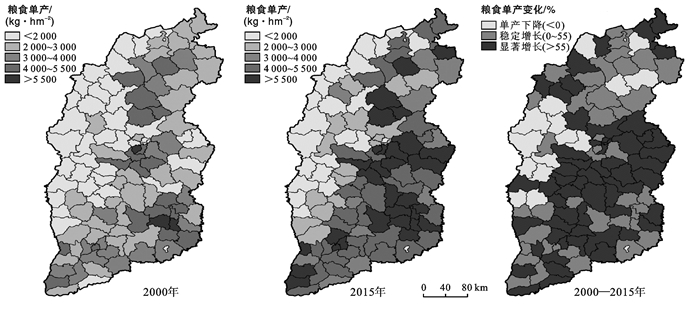

从2000—2015年粮食单产水平的县域统计情况来看(表 8),2000年粮食单产水平普遍较低,处于2 000 kg/hm2以下和2 000~3 000 kg/hm2区间的县域最多,分别有39个县和35个县,占了县域总数的64.34%,而高于全国平均单产水平的只有18个县;2015年粮食单产水平显著提高,处于4 000~5 500 kg/hm2和高于5 500 kg/hm2区间的县域最多,都是32个县,占了县域总数的55.66%,而高于全国平均单产水平的县域数量增加到了32个县。

|

|

表 8 山西省2000-2015年粮食单位面积产量水平县域统计 |

从粮食单产的空间分布来看(图 5),低值区主要集中在西北部的黄土丘陵沟壑区,单产大多都低于2 000 kg/hm2,粮食单产水平较高的地区主要分布在山西省中部和南部的河谷平原区以及东部的土石山区。根据《黄土高原地区综合治理规划大纲》,黄土丘陵沟壑区水土流失严重,坡耕地多、土地贫瘠,长期采用广种薄收的方式进行农业生产,因而粮食单产水平普遍较低;而河谷平原区和土石山区水土流失较轻,特别是河谷平原区地处东西太行吕梁两山之间的中小盆地及河流谷底,自然资源相对丰富,是山西省重要的农业区和经济活动中心,农业技术相对先进,因而粮食单产水平相对较高。

|

图 5 山西省2000-2015年粮食单产变化空间分布 |

从单产增加幅度来看(图 5),单产水平以增长为主,其中单产显著增长的县域占了50%,主要集中在晋中市和山西省的中部地区,但也有15个县的单产水平是下降的,单产下降的地区主要集中在西部的黄土丘陵沟壑区。重点退耕县中,右玉县、临县和娄烦县单产水平下降,吉县单产水平略微提高,其余的6个县单产水平均显著提高,单产增幅都明显高于全省平均增幅。

3.3 实证分析结果本文在柯布—道格拉斯生产函数的基础之上,引入粮食播种面积与退耕累计面积的交互项,以便考察退耕还林工程对粮食总产量以及边际总产量的影响,运用Stata15.1软件对数据进行回归计算,估计结果详见表 9。

|

|

表 9 对粮食总产量回归的估计结果 |

从估计结果来看,退耕还林工程对粮食生产具有显著的正向影响。累计退耕面积每增加1%,会引起粮食总产量平均增加0.038%;而累计退耕面积每增加1%,会引起粮食边际总产量平均增加0.740%,即粮食单位面积产出平均增加0.740%。可以看出,虽然退耕还林工程短期内会导致粮食播种面积减少,但是可以促使农户由粗放型的农业生产向集约型生产方式的转变,并且有效地改善区域环境与土壤肥力,带动粮食单位面积产量的提高[10-11],从而提高粮食总产量。农业机械总动力对粮食总产量均具有显著的正向影响,农业机械总动力每增加1%,会引起粮食总产量增加0.279%。然而劳动力对粮食总产量的影响不显著的原因,一是农业机械化的推进对劳动力具有一定的替代的作用,在一定程度上弱化了劳动力要素对粮食生产的贡献;二是农村劳动力存在剩余,导致粮食生产存在“内卷化”,即“过密增长”现象,并且粮食生产者呈现老龄化、兼业化和教育水平低下现象[26-27],因而增加一单位劳动投入不会对粮食生产产生明显效应。

4 结论(1) 对比重点退耕县和非重点退耕县退耕后的土地利用时空变化可以看出:①从耕地变化来看,退耕后二者耕地面积均显著减少,而重点退耕县耕地减少幅度明显大于非重点退耕县;从林地变化来看,二者林地面积都是增加的,而重点退耕县林地增幅高于非重点退耕县;从草地变化来看,重点退耕县的草地面积是增加的,而非重点退耕县的草地面积是减少的。②就耕地转移情况来说,退耕后重点退耕县的耕地主要转出去向为草地和林地,非重点退耕县耕地的主要转出去向为建设用地,可见重点退耕县受到退耕还林的影响更大,退耕效果显著。③从空间分布来看,水土流失相对严重的黄土丘陵沟壑区和土石山区,耕地转林草地效果更显著。

(2) 从粮食生产的时空变化来看,山西省实施退耕还林工程15 a来,粮食作物面积呈先波动减少后稳定回升的趋势,粮食总产量和粮食单产水平并没有减少,而是呈上升趋势,特别是重点退耕县的单产水平明显提高,且增幅高于全省平均水平,说明长期来看退耕并没有造成粮食总产量的减少。从空间分布来看,粮食总产量与粮食单产的低值区和高值区大体一致,说明粮食单产对粮食总产量有明显影响。

(3) 有研究表明短期内退耕造成了部分地区粮食减产的情况[16, 19-21],但通过实证分析发现退耕还林工程对粮食生产具有显著的正向影响,累计退耕面积增加会引起粮食总产量和粮食边际总产量的增加,说明虽然退耕还林工程在短期内会导致粮食播种面积减少,但是可以带动单位粮食单产水平的提高,从而提高粮食总产量。

| [1] |

Cai Hongyan, Yang Xiaohuan, Xu Xinliang. Human-induced grassland degradation/restoration in the Central Tibetan Plateau:The effects of ecological protection and restoration projects[J]. Ecological Engineering, 2015, 83: 112-119. |

| [2] |

中国林业网.中国20年退耕还林还草5亿多亩[EB/OL].(2019-07-10)[2019-7-27]. http://www.forestry.gov.cn/main/72/20190710/094122844838202.html.

|

| [3] |

杨波, 王全九, 许晓婷, 等. 还林还草工程后榆林市NDVI时空变化趋势[J]. 生态学杂志, 2019, 38(6): 1839-1848. |

| [4] |

赵安周, 张安兵, 刘海新, 等. 退耕还林(草)工程实施前后黄土高原植被覆盖时空变化分析[J]. 自然资源学报, 2017, 32(3): 449-460. |

| [5] |

段伟, 申津羽, 温亚利. 西部地区退耕还林工程对农户收入的影响:基于异质性的处理效应估计[J]. 农业技术经济, 2018(2): 41-53. |

| [6] |

刘忠, 李保国. 退耕还林工程实施前后黄土高原地区粮食生产时空变化[J]. 农业工程学报, 2012, 28(11): 1-8. |

| [7] |

张正斌, 段子渊. 中国粮食安全路在何方[J]. 中国科学院院刊, 2009, 24(6): 610-616. |

| [8] |

Lu Qingshui, Xu Bo, Liang Fuyuan, et al. Influences of the Grain-for-Green project on grain security in southern China[J]. Ecological Indicators, 2013, 34: 616-622. |

| [9] |

苏冰倩, 王茵茵, 上官周平. 西北地区退耕还林工程对粮食生产与农民生计的影响[J]. 水土保持通报, 2017, 37(2): 247-252. |

| [10] |

封志明, 张蓬涛, 宋玉. 粮食安全:西北地区退耕对粮食生产的可能影响[J]. 自然资源学报, 2002, 17(3): 299-306. |

| [11] |

刘忠, 李保国. 退耕还林工程实施前后黄土高原地区粮食生产时空变化[J]. 农业工程学报, 2012, 28(11): 1-8. |

| [12] |

闫慧敏, 刘纪远, 黄河清, 等. 城市化和退耕还林草对中国耕地生产力的影响[J]. 地理学报, 2012, 67(5): 579-588. |

| [13] |

Yang Xiaohuan, Cheng Chuanzhou, Li Yuejiao. Effect of cropland occupation and supplement on light-temperature potential productivity in China from 2000 to 2008[J]. Chinese Geographical Science, 2010, 20(6): 536-544. |

| [14] |

刘璨. 我国退耕还林工程对粮食产量影响的分析与测度[J]. 林业经济, 2015, 37(9): 51-65. |

| [15] |

吕金芝, 王焕良. 中国退耕还林工程对粮食产量影响分析与测度[J]. 林业经济, 2010(1): 78-89. |

| [16] |

刘东生, 谢晨, 刘建杰, 等. 退耕还林的研究进展、理论框架与经济影响:基于全国100个退耕还林县10年的连续监测结果[J]. 北京林业大学学报(社会科学版), 2011, 10(3): 74-81. |

| [17] |

东梅, 钟甫宁, 王广金. 退耕还林与贫困地区粮食安全的实证分析:以宁夏回族自治区为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2005, 15(1): 104-108. |

| [18] |

刘贤赵, 宿庆. 黄土高原水土流失区生态退耕对粮食生产的可能影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2006, 16(2): 99-104. |

| [19] |

国家统计局课题调研组. 退耕还林对西部地区粮食生产及供求的影响[J]. 管理世界, 2004(11): 97-100, 108-156. |

| [20] |

郗静, 曹明明. 陕北黄土丘陵沟壑区退耕还林对粮食安全的影响:以榆林市米脂县为例[J]. 干旱区资源与环境, 2008, 22(8): 165-169. |

| [21] |

王兵, 刘国彬, 张光辉, 等. 黄土高原实施退耕还林(草)工程对粮食安全的影响[J]. 水土保持通报, 2013, 33(3): 241-245. |

| [22] |

姚清亮, 谷建才, 陆贵巧, 等. VARMA模型在退耕还林工程粮食安全问题中的应用:以河北省为例[J]. 林业经济, 2009(9): 78-80. |

| [23] |

查小春, 赖作莲. 退耕还林对铜川市农村经济结构的影响研究[J]. 干旱区资源与环境, 2010, 24(2): 38-43. |

| [24] |

刘强. 山西退耕还林成效及后续政策研究[J]. 山西林业, 2016(5): 6-7. |

| [25] |

孙蕊, 孙萍, 吴金希, 等. 中国耕地占补平衡政策的成效与局限[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(3): 41-46. |

| [26] |

王跃梅, 姚先国, 周明海. 农村劳动力外流、区域差异与粮食生产[J]. 管理世界, 2013(11): 67-76. |

| [27] |

杨义武, 林万龙, 张莉琴. 农业技术进步、技术效率与粮食生产:来自中国省级面板数据的经验分析[J]. 农业技术经济, 2017(5): 46-56. |

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40