2. 甘肃省景泰川电力提灌管理局灌溉试验站, 甘肃 景泰 730400

2. Gansu Jingtai Chuan Electric Power Irrigation Administration Bureau, Jingtai, Gansu 730400, China

甘肃引黄灌区是甘肃省重要的综合商品农业生产基地[1],主要通过电力提灌工程引用黄河水进行灌溉。然而,由于黄河水泥沙含量高且长期以来不合理的农田灌溉使得灌区土壤次生盐渍化和水资源浪费现象日趋严峻[2],严重制约着该地区农业生产力及农业可持续发展。研究表明,在盐渍化土壤中种植牧草,既能改善土壤质量[3],增加地表覆盖,减少地面蒸腾,抑制土壤返盐,也是一种农业与生物措施相结合治理盐渍化的有效途径。

枸杞(Lycium barbarum)为茄科枸杞属,是一种多年生落叶灌木,具有很强的耐盐性、耐旱性和较高的药用价值[4]。枸杞对土壤环境和气候状况的适应性很强,可在旱地、沙地、盐碱地等条件下生长,已成为干旱地区改良盐碱地的造林先锋树种和甘肃省主要经济作物之一[5-6]。红豆草(Onobrychis viciaefolia)是一种耐旱耐寒,能够结瘤固氮的多年生豆科牧草,被誉为“牧草皇后”[7-8],具有营养丰富、品质优良、产量高、家畜喜食[9]等特点,也是培肥地力、蓄水保土及改善生态环境的优质牧草[8]。长期以来,枸杞单作的种植模式[10],由于地表裸露面积大,造成棵间无效蒸发量强烈,地表积盐加重和土地利用率低等问题[11]。研究发现,2种或2种以上作物间作[12],一定程度上能够减小土壤蒸发[13],提高作物对光、热、水、肥、土地等资源的利用率[14],达到增产增效的目的。王升等[15]研究表明,棉田间作盐生植物可增加土壤自然含水量,降低土壤含盐量,并改善土壤物理性质,是一种有效的改良盐碱地措施;张作为等[16]研究发现小麦/向日葵间作群体具有轻度的控盐作用。

近年来,关于枸杞间作不同作物的研究逐渐开展。史晓巍等[11]研究发现,枸杞/苜蓿和枸杞/红豆草是适宜引黄灌区水土资源高效利用的枸杞豆科牧草间作模式。苏鹏海等[17]研究发现,枸杞和苜蓿间作具有明显的间作优势。张玉龙等[18]研究表明,盐碱地枸杞间作苜蓿、油菜、碱蓬均能有效增加土壤含水率,降低土壤盐分,达到改良盐碱地的效果。然而,以往研究主要集中于枸杞间作苜蓿,且针对同一盐渍化土壤下作物的水、光、热等方面进行研究。对不同盐渍化土壤条件下枸杞间作红豆草水盐运移与枸杞产量方面的研究鲜有报道。基于此,本研究以枸杞单作为对照,探究在不同盐渍化土壤中枸杞间作红豆草的水盐运移规律及枸杞产量效应,以期为甘肃引黄灌区枸杞种植模式与盐碱地改良提供理论和技术支撑。

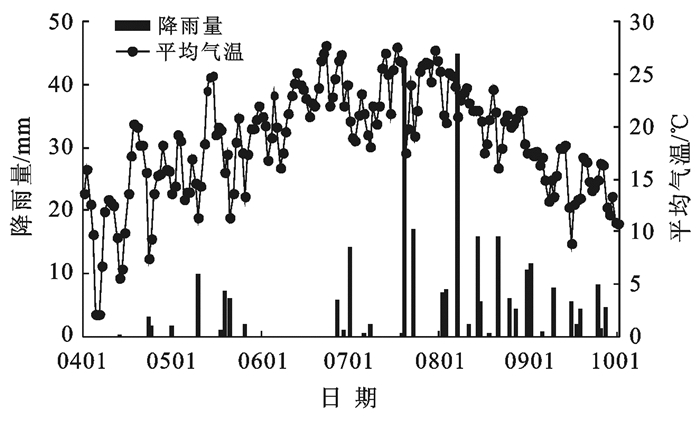

1 材料与方法 1.1 试验地概况试验于2018年6—9月在甘肃省景泰川电力提灌管理局灌溉试验站(37°23′N,104°08′E,海拔2 028 m)进行。试验区年均气温8.5℃,多年平均降水量185 mm,蒸发量3 028 mm,无霜期191 d,属于温带干旱型大陆气候。土壤类型为壤土,干容重1.61 g/cm3,田间最大持水量为24.1%。2018年试验区降水分布和日平均气温见图 1。

|

图 1 2018年试验区降水量与平均气温 |

供试枸杞为宁杞1号,豆科牧草为甘肃红豆草。参考当地施肥经验,各小区于试验开始前一次性穴施等量基肥:尿素80 kg/hm2,农家有机肥4 500 kg/hm2,之后不再追肥。枸杞于2017年4月下旬移栽(2年生枸杞苗木),南北行栽植,株距150 cm,行距300 cm;红豆草于2018年6月22日在枸杞行间南北方向条播,距枸杞树干30 cm,行距30 cm。

1.3 试验设计试验设土壤盐渍化程度和种植模式2个因素。土壤盐渍化程度以各小区播种前0—60 cm土层初始含盐量为依据,根据中国干旱及半干旱区土壤盐渍化分级分类标准[19],非盐化、轻度盐渍化和中度盐渍化土壤的盐分含量分别为<0.1%,0.1%~0.2%和0.2%~0.4%。经土样分析测定发现,试验开始前0—60 cm土层盐分含量为0.03%~0.4%,采用人工添加盐量(取自附近荒地的地表积盐)和灌溉的方式调整0—60 cm土层的土壤盐分含量[20],使得各处理含盐量非盐化S1为0.04%~0.90%,轻度盐渍化S2为0.12%~0.18%,中度盐渍化S3为0.25%~0.34%;种植方式设置2种:枸杞单作(D)和枸杞间作红豆草(J),合计6个处理。小区间随机区组排列,每个处理3次重复,共18个小区,小区面积为6 m×4.5 m(27 m2)。每个小区种植枸杞2行,每行3棵,共计6棵。为防止小区之间水分互渗,在相邻小区间布设防水塑料棚膜,埋深120 cm,其它管理措施与当地枸杞种植保持一致。

1.4 测定项目与方法 1.4.1 土壤水分测定于枸杞秋果采收期(红豆草正值出苗期)开始,采用时域反射仪TDR(德国IMKO公司产PICO-BT)对各小区0—120 cm(每隔20 cm测定1次)土层土壤体积含水率进行监测,监测周期为5 d,并定时采用土钻取土法对测定结果进行校正。

1.4.2 土壤盐分测定分别于红豆草种植前(6月20日)和收获后(9月10日),各小区用“S”型取样法选取5个点,取样深度为0—60 cm(每隔10 cm为1个土样),去除植物残体,风干后通过2 mm筛网测定土壤含盐量。

称取土样20 g置于三角瓶中,加入100 ml蒸馏水,将三角瓶振荡10 min,静置15 min后过滤,制成水土质量比为5:1的浸提液,采用DDS-308A型便携式电导率仪测定浸提液电导率。

1.4.3 枸杞、红豆草产量测定枸杞果实于2018年6月25日开始采摘,每个小区选择3株枸杞树,每隔8 d采摘一次,统计各处理枸杞鲜果百粒重、干果百粒重和产量。红豆草于2018年9月10日测定单位面积生物量,每个小区选取长势均匀的1 m2样方(1 m×1 m),对样方内的草进行刈割,留茬高度为5 cm,称鲜重,于105 ℃烘箱中杀青30 min后调至75 ℃烘干至恒重,计算干鲜比和地上生物量。

1.4.4 土壤脱盐率、相对脱盐率指标确定生育期末脱盐率计算方法为:

| $ D = \frac{{T - E}}{T} \times 100\% $ | (1) |

式中:D为脱盐率(%);T为土壤初始含盐量(%);E为生育期末土壤含盐量(%)。

间作处理相对于无间作处理的相对脱盐率为:

| $ {R_r} = \left( {{D_{ck}} - {D_{tg}}} \right)/{D_{ck}} $ | (2) |

式中:Rr为相对脱盐率,Rr>0为相对脱盐,Rr<0为相对积盐,Rr越大,脱盐效果越好。Dtg处理组为脱盐率(%);Dck为未间作组脱盐率(%)[21]。

1.5 数据处理采用Microsoft Excel 2010及SPSS 19.0进行数据分析。

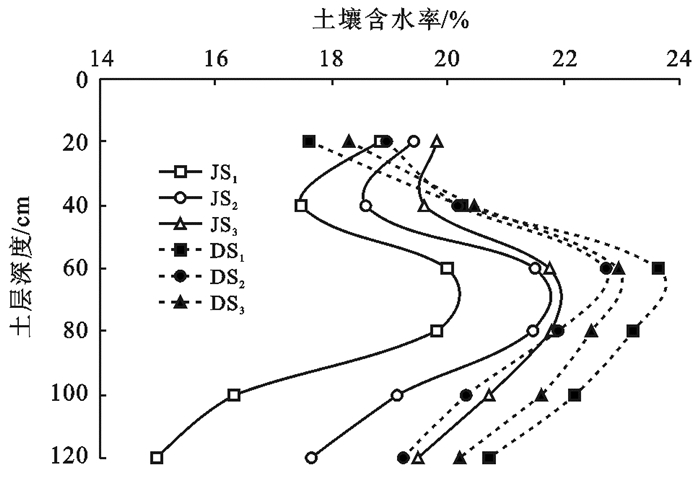

2 结果与分析 2.1 不同处理下土壤水分动态变化 2.1.1 土壤含水率的空间变化图 2表明枸杞单作条件下各处理0—60 cm土层含水率均随深度增加而增加,且40 cm处土层含水率没有显著性差异;各处理60—120 cm土层含水率均随深度增加而减小,大小依次为非盐化枸杞单作(DS1)>中度盐渍化枸杞单作(DS3)>轻度盐渍化枸杞单作(DS2)。枸杞间作条件下各处理0—120 cm土层含水率均随深度增加呈先减小后增加再减小的趋势,且40, 100, 120 cm处土层含水率呈显著性差异(p<0.05),大小依次为:中度盐渍化枸杞间作红豆草(JS3)>轻度盐渍化枸杞间作红豆草(JS2)>非盐化枸杞间作红豆草(JS1)。在同一种植模式60 cm土层处,轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下土层含水率无显著差异,但均与非盐化(S1)条件下土层含水率差异显著(p<0.05)。

|

注:JS1表示非盐化枸杞间作红豆草;JS2表示轻度盐渍化枸杞间作红豆草;JS3表示中度盐渍化枸杞间作红豆草;DS1表示非盐化枸杞单作;DS2表示轻度盐渍化枸杞单作;DS3表示中度盐渍化枸杞单作。下同。 图 2 不同盐渍化条件下红豆草生育期内土壤剖面平均含水率 |

在非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下,0—20 cm土层含水率枸杞间作红豆草均大于枸杞单作,较单作分别提高了7.10%, 2.47%, 7.21%;20—40 cm土层含水率出现转折点,由枸杞间作红豆草大于枸杞单作逐渐变为枸杞间作红豆草小于枸杞单作;40—120 cm土层含水率枸杞间作红豆草均小于枸杞单作。同一深度非盐化枸杞间作红豆草(JS1)和非盐化枸杞单作(DS1)土层含水率差异显著(p<0.05)。

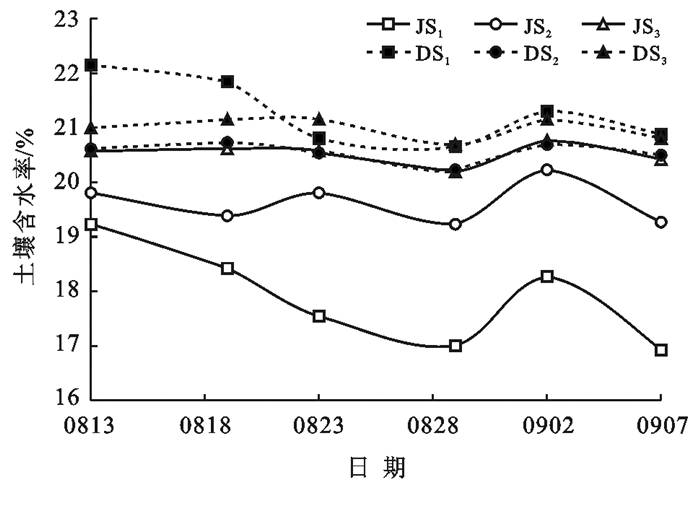

2.1.2 土壤含水率的时间变化由图 3可知,各处理的土壤含水率均随生育期变化呈波浪形。随着盐渍化程度的加深,枸杞间作红豆草土壤含水率逐渐增大,枸杞单作土壤含水率无显著差异。在非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下,土壤含水率枸杞间作红豆草均低于枸杞单作。各处理中非盐化枸杞间作红豆草(JS1)与非盐化枸杞单作(DS1)土壤含水率差异显著(p<0.05)。

|

图 3 不同盐渍化条件下各处理0-120土层平均含水率 |

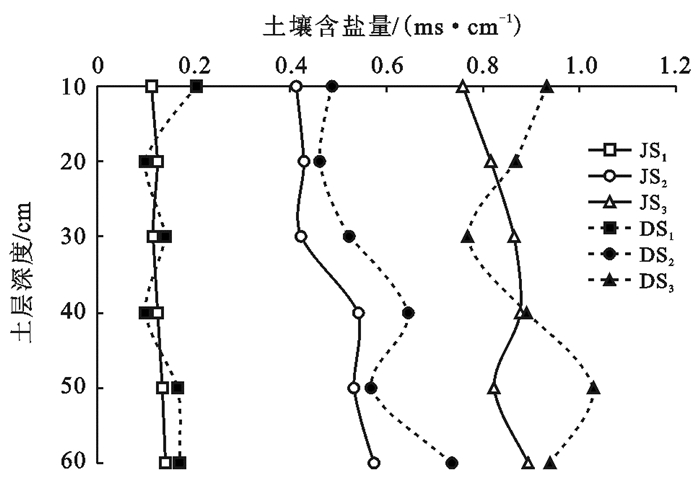

由图 4可以看出,随着盐渍化程度的加深,土壤含盐量逐渐增大。非盐化(S1)条件下各处理土壤含盐量随深度增加无显著变化,0—10 cm土层含盐量非盐化枸杞间作红豆草(JS1)较非盐化枸杞单作(DS1)降低了44.47%;轻度盐渍化(S2)条件下各处理在40 cm和60 cm处存在盐分聚集现象且土壤含盐量呈显著性差异(p<0.05)。0—60 cm土层含盐量轻度盐渍化枸杞间作红豆草(JS2)均低于轻度盐渍化枸杞单作(DS2)。中度盐渍化(S3)条件下各处理含盐量随深度增加变化幅度较大,在10 cm和50 cm处土壤含盐量有显著差异(p<0.05)。

|

图 4 不同盐渍化条件下红豆草生育期末土壤含盐量剖面分布 |

由表 1可知,非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下枸杞单作脱盐率依次为-6.29%, -4.25%, -9.76%,即枸杞单作条件下各处理土壤盐分均呈累积状态。非盐化枸杞单作(DS1)和轻度盐渍化枸杞单作(DS2)脱盐率无显著差异,但均与中度盐渍化枸杞单作(DS3)脱盐率差异显著(p<0.05)。非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下枸杞间作红豆草脱盐率依次为34.85%, 8.82%, 14.20%,即枸杞间作条件下各处理土壤盐分均呈脱盐状态,且各处理脱盐率差异显著(p<0.05)。非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下相对脱盐率均大于0,即枸杞间作红豆草相对于枸杞单作均呈脱盐状态。随着盐渍化程度的加深,相对脱盐率逐渐减小。

|

|

表 1 不同处理0-60土层脱盐率 |

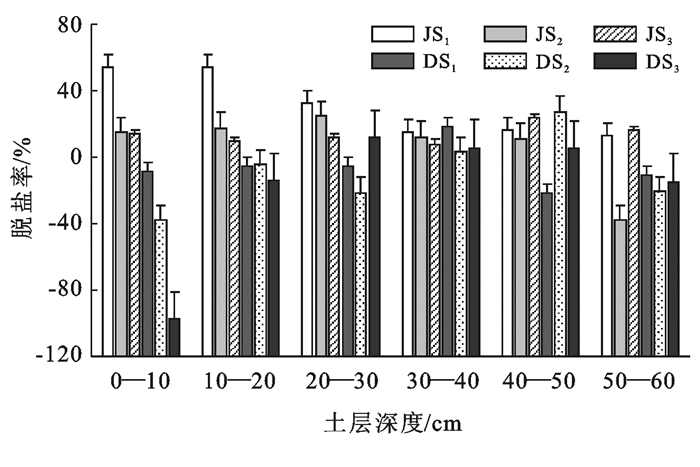

图 5表明,土壤脱盐率随土层深度、种植方式和盐渍化程度变化而不同。枸杞间作条件下0—40 cm各土层脱盐率均大于0,且随盐渍化程度的加深逐渐降低;40—60 cm各土层脱盐率表现为:中度盐渍化枸杞间作红豆草(JS3)>非盐化枸杞间作红豆草(JS1)>轻度盐渍化枸杞间作红豆草(JS2)。同一盐渍化条件下0—10 cm和10—20 cm土层脱盐率无显著差异。枸杞单作条件下0—10,10—20,50—60 cm土层脱盐率均小于0,30—40 cm土层脱盐率大于0。S1条件下0—30 cm和50—60 cm各土层脱盐率差异不显著;S2条件下0—10,10—20,30—40,40—50 cm土层脱盐率差异均显著(p<0.05);S3条件下0—10 cm土层与其余土层脱盐率差异均显著(p<0.05)。

|

图 5 不同土层深度各处理脱盐率 |

同一土层深度,各处理间脱盐率也存在差异。0—10 cm土层,轻度盐渍化枸杞间作红豆草(JS2)和中度盐渍化枸杞间作红豆草(JS3)脱盐率差异不显著,其余各处理间脱盐率均显著差异(p<0.05);10—20 cm土层,非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下土壤脱盐率均差异显著(p<0.05);20—30 cm土层,S3条件下土壤脱盐率无显著差异,其余各处理间差异均显著(p<0.05);30—40 cm土层,间作条件下各处理脱盐率无显著差异,S2条件下脱盐率差异显著(p<0.05);40—50 cm和50—60 cm土层各处理间脱盐率差异与10—20 cm土层类似。各处理中非盐化枸杞间作红豆草(JS1)处理0—10 cm土层脱盐率最高,为54.07%;中度盐渍化枸杞单作(DS3)处理0—10 cm土层脱盐率最低,为-97.60%。

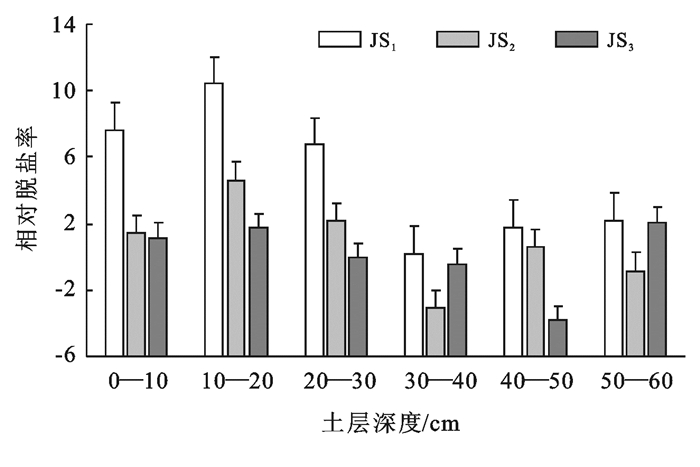

由图 6可知,0—10,10—20,20—30,40—50 cm土层的相对脱盐率表现为:JS1>JS2>JS3,30—40,50—60 cm土层的相对脱盐率表现为JS1>JS3>JS2。10—20 cm和20—30 cm土层各处理间相对脱盐率差异均显著(p<0.05)。S1和S2条件下相对脱盐率在10—20 cm土层最高,S3条件下相对脱盐率在50—60 cm土层最高。

|

图 6 不同土层深度枸杞间作红豆草各处理相对脱盐率 |

S1条件下0—60 cm各土层的相对脱盐率依次为7.608,10.395,6.744,0.192,1.765,2.197,土壤均呈脱盐状态;S2条件下30—40 cm和50—60 cm土层相对脱盐率小于0,土壤均呈积盐状态,其余各土层土壤均呈脱盐状态;S3条件下0—10,10—20,50—60 cm土层土壤表现为脱盐状态,其余各土层土壤均呈积盐状态。枸杞间作红豆草的相对脱盐率在0—30 cm土层优于30—60 cm土层。

2.4 不同处理下枸杞间作红豆草对枸杞和红豆草产量的影响由表 2可知,随着盐渍化程度的加深,枸杞鲜果百粒重、产量逐渐减小。从鲜果百粒重来看,非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)条件下枸杞间作红豆草均高于枸杞单作,中度盐渍化(S3)条件下枸杞间作红豆草低于枸杞单作;从产量情况来看,枸杞间作红豆草各处理间差异显著(p<0.05),枸杞单作在S1和S2处理间差异不显著,但与S3处理差异均显著(p<0.05)。S1和S2条件下枸杞间作红豆草和枸杞单作差异均显著(p<0.05),S3条件下差异不显著。

|

|

表 2 不同处理下枸杞百粒重和产量 |

枸杞干果百粒重表现为S2最高,S3最小。S1和S2条件下干果百粒重枸杞间作红豆草均低于枸杞单作,但均没有显著差异。随着盐渍化程度的加深,枸杞间作红豆草和枸杞单作鲜干比值逐渐减小,同一盐渍化条件下各处理差异均显著(p<0.05)。

由表 3可以看出,随着盐渍化程度的加深,红豆草鲜草产量和干草产量均逐渐减小。S1条件下红豆草鲜草产量和干草产量最高,且与S2, S3条件下红豆草产量差异显著(p<0.05);S2和S3条件下红豆草鲜草产量和干草产量差异不显著。红豆草鲜干比在S2条件下比值最大(4.90)。

|

|

表 3 不同处理间红豆草产量 |

水分是土壤、植物、大气连续体的关键因子,其含量与分布直接影响植物的生长、养分传输等过程[22]。间作系统中由于不同作物间生长发育、需水耗水特征不同,主要作物和间作作物会存在水分的竞争。本文通过对不同盐渍化土壤枸杞间作红豆草的研究表明,与枸杞单作相比,枸杞间作红豆草能明显提高0—20 cm土层的土壤含水率,显著降低了20—120 cm土层的土壤含水率。这可能是由于枸杞间作红豆草一方面减少了水分蒸发,但另一方面间作系统中红豆草的存在也加剧了土壤水分的消耗,且在S1条件下土壤含水率差异最显著(p<0.05)。从较长时间来看,枸杞根系下扎后,枸杞间作红豆草的土壤含水率仍维持在田间持水量的60%以上,基本满足作物的需水量要求。这与何子建等[21]、王克林等[23]、白岗栓等[24]的研究结果一致。另外,土壤含水率也随着盐渍化程度的不同而不同。非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下枸杞间作红豆草土壤含水率逐渐增大,枸杞单作土壤含水率无显著差异,这可能与枸杞耐盐性强有关。李冬冬等[25]研究也发现,中度和轻度盐渍化土壤在棉花整个生育期内平均土壤含水率变化无显著差异。

林草间作是一种集约高效、生物改盐的种植方式[26-27]。在枸杞行距间种植红豆草,相比于枸杞单作减小了阳光照射的面积,从而在一定程度上降低了地表水分的蒸发,所以对盐分的累积有一定的抑制作用[28]。昝林森[29]研究表明红豆草的覆盖度已超过80%,枸杞间作红豆草可增加地面的覆盖度,对盐碱地具有明显的改良效果[30-31]。张玉龙等[18]研究表明盐碱地枸杞不同间作模式对0—40 cm土层有明显的脱盐效果。本研究结果也表明,枸杞间作红豆草能明显降低0—60 cm土层的土壤含盐量,且在S1条件下脱盐效果最好;枸杞间作红豆草相对于枸杞单作均呈脱盐状态。这与李丹等[27]、张艳超等[28]人的研究结果一致。

枸杞间作红豆草在有效降低土壤含盐量的同时,还可以提高枸杞鲜果百粒重和产量。与枸杞单作相比,S1和S2条件下枸杞间作红豆草产量、百粒重均表现出增产优势。何子健等[21]研究表明不同地下水埋深条件下,间作盐生植物的处理棉花产量均有不同程度提高;史晓巍等[11]通过枸杞间作豆科牧草发现枸杞间作红豆草能够提高共生期植被覆盖度和水分利用效率,且增产效果较为明显,这与本研究结果一致。

3.2 结论(1) 在非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下枸杞间作红豆草能有效提高0—20 cm土层平均含水率;0—120 cm土层的平均含水率枸杞间作红豆草均低于枸杞单作,且在S1条件下差异最显著。

(2) 在非盐化(S1)、轻度盐渍化(S2)和中度盐渍化(S3)条件下枸杞间作红豆草均能有效降低0—60 cm土层土壤含盐量,相对脱盐率依次为6.539, 3.078, 2.455。随着盐渍化程度的加深,相对脱盐率逐渐减小。

(3) 随着盐渍化程度的加深,枸杞鲜果百粒重和产量逐渐减小。在S1和S2条件下枸杞间作红豆草的鲜果百粒重、产量均高于枸杞单作的,且差异显著。

| [1] |

杨思存, 王成宝, 霍琳, 等. 不同耕作措施对甘肃引黄灌区耕地土壤有机碳的影响[J]. 农业工程学报, 2019, 35(2): 114-121. |

| [2] |

张广忠, 王有科, 樊辉, 等. 不同覆盖材料的保水效果及其对枸杞生长发育的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2010, 28(2): 49-52. |

| [3] |

张前兵, 艾尼娃尔·艾合买提, 于磊, 等. 绿洲区不同灌溉方式及灌溉量对苜蓿田土壤盐分运移的影响[J]. 草业学报, 2014, 23(6): 69-77. |

| [4] |

马爱娟, 田军仓, 马波. 不同灌水定额对枸杞光合作用及生长特性的影响[J]. 节水灌溉, 2017(3): 36-39. DOI:10.3969/j.issn.1007-4929.2017.03.010 |

| [5] |

郑国保, 张源沛, 孔德杰, 等. 不同灌溉定额对枸杞土壤水分动态变化规律的影响[J]. 西北农业学报, 2012, 21(2): 117-120. DOI:10.3969/j.issn.1004-1389.2012.02.024 |

| [6] |

吴秀玲, 李智, 尹娟. 水分调控对宁夏枸杞光合特性及产量的影响[J]. 节水灌溉, 2017(4): 47-49. DOI:10.3969/j.issn.1007-4929.2017.04.011 |

| [7] |

伍国强, 贾姝, 刘海龙, 等. 盐胁迫对红豆草幼苗生长和离子积累及分配的影响[J]. 草业科学, 2017, 34(8): 1661-1668. |

| [8] |

俞靓, 程积民, 万惠娥. 苗期红豆草光合速率日变化及其影响因子分析[J]. 水土保持通报, 2012, 32(1): 66-70. |

| [9] |

李兆丽. 红豆草与紫花苜蓿的培肥效果研究[J]. 草业科学, 2008, 25(7): 65-68. |

| [10] |

王亚军, 班乃荣, 尹跃, 等. 枸杞间作耐盐作物种植模式的昆虫多样性特征[J]. 西北农业学报, 2015, 24(3): 170-176. |

| [11] |

史晓巍, 齐广平, 汪精海, 等. 甘肃引黄灌区枸杞间作豆科牧草对土壤温度及枸杞产量的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2018, 53(6): 105-113. |

| [12] |

李仙岳, 陈宁, 史海滨, 等. 膜下滴灌玉米番茄间作农田土壤水分分布特征模拟[J]. 农业工程学报, 2019, 35(10): 50-59. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2019.10.007 |

| [13] |

艾鹏睿, 马英杰, 马亮. 干旱区滴灌枣棉间作模式下枣树棵间蒸发的变化规律[J]. 生态学报, 2018, 38(13): 4761-4769. |

| [14] |

强小嫚, 孙景生, 刘浩, 等. 滴灌定额对西瓜/棉花间作产量及水分生产效率的影响[J]. 农业工程学报, 2016, 32(19): 113-119. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2016.19.016 |

| [15] |

王升, 王全九, 周蓓蓓, 等. 膜下滴灌棉田间作盐生植物改良盐碱地效果[J]. 草业学报, 2014, 23(3): 362-367. |

| [16] |

张作为, 史海滨, 刘德平, 等. 小麦/向日葵间作群体水盐运移机理及种间竞争能力研究[J]. 农业机械学报, 2018, 49(3): 243-251. |

| [17] |

苏鹏海, 齐广平, 康燕霞, 等. 枸杞苜蓿间作模式下调亏灌溉对苜蓿光合特性和生物量的影响[J]. 中国农村水利水电, 2019(8): 71-75, 82. DOI:10.3969/j.issn.1007-2284.2019.08.016 |

| [18] |

张玉龙, 姜同轩, 杨涛, 等. 盐碱地枸杞间作不同作物的土壤水盐变化及盐平衡[J]. 水土保持通报, 2019, 39(3): 46-50. |

| [19] |

王遵亲, 祝寿泉, 俞人培, 等. 中国盐渍土[M]. 北京: 科学出版社, 1993.

|

| [20] |

裴承忠, 马韬, 刘聪, 等. 盐渍化农田不同施氮水平对向日葵SPAD值的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2016(6): 111-115. |

| [21] |

何子建, 史文娟, 杨军强. 膜下滴灌间作盐生植物棉田水盐运移特征及脱盐效果[J]. 农业工程学报, 2017, 33(23): 129-138. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.23.017 |

| [22] |

田阳, 周玉喜, 云雷, 等. 晋西黄土区苹果-农作物间作土壤水分研究[J]. 水土保持研究, 2013, 20(2): 29-32, 37. |

| [23] |

王克林, 黄月, 孙学凯, 等. 辽北地区杨树-玉米间作对土壤水分和养分含量的影响[J]. 生态学杂志, 2016, 35(9): 2386-2392. |

| [24] |

白岗栓, 邹超煜, 杜社妮. 春小麦-向日葵复种对土壤水盐及农田生产力的影响[J]. 水土保持学报, 2017, 31(4): 227-234, 258. |

| [25] |

李冬冬, 王海江, 吕新. 膜下滴灌不同盐度土壤棉田水盐运移规律研究[J]. 灌溉排水学报, 2012, 31(4): 108-110, 135. |

| [26] |

张德, 龙会英, 金杰, 等. 豆科与禾本科牧草间作的生长互作效应及对氮、磷养分吸收的影响[J]. 草业学报, 2018, 27(10): 15-22. |

| [27] |

李丹, 潘旭东, 蒙元永, 等. 滴灌条件下林草间作系统土壤的盐分分布[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(8): 279-281. |

| [28] |

张艳超, 史文娟, 马媛. 膜下滴灌棉田生物改良盐碱地效果研究[J]. 干旱地区农业研究, 2018, 36(6): 26-32. |

| [29] |

昝林森. 渭北旱塬杨家陇实验分区牧草引种栽培试验研究[J]. 草业科学, 1993, 10(3): 43-46. |

| [30] |

赵振勇, 李中邵, 张福海, 等. 盐生植物种植对克拉玛依农业开发区盐分平衡的影响[J]. 水土保持通报, 2013, 33(4): 211-215. |

| [31] |

任崴, 罗廷彬, 王宝军, 等. 新疆生物改良盐碱地效益研究[J]. 干旱地区农业研究, 2004, 22(4): 211-214. DOI:10.3321/j.issn:1000-7601.2004.04.042 |

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40