2. 西北大学 城市与环境学院, 陕西 西安 710127;

3. 中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100

2. College of Urban and Environmental Science, Northwest University, Xi'an, Shaanxi 710127, China;

3. Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources, Yangling, Shaanxi 712100, China

泛第三极面积约2.00×107 km2,人口多达3.00×108多,目前面临气温急剧升高[1]、冰川融化[2]和荒漠化加剧[1]等环境问题。泛第三极区域与中国提出的“一带一路”倡议经济带高度重合,了解、研究和解决该区域的资源环境问题是在该倡议实施过程中的重要环节。巴基斯坦是泛第三极南亚国家中重要的一员,调查分析巴基斯坦区域土壤侵蚀规律和治理状况,将对该国土壤侵蚀防治以及服务泛第三极环境治理具有重要意义。

近年来巴基斯坦人口急剧增加。联合国人口规划和预测委员会预测,至2025年,巴基斯坦人口将高达2.60×108人[3],虽然是南亚地区的农业大国,农业对GDP的贡献达到25%[4],但巴基斯坦的耕地仅为2.00×107 km2,人口和农耕地均集中分布于印度河及其支流两岸[5];而且其76%的土地受到不同程度土壤侵蚀影响,已对该国畜牧业和生态安全造成巨大威胁[6]。人为因素方面,人口增加后毁林开荒、过度放牧和不合理的耕作等活动[6],加剧土壤侵蚀;在自然因素方面,印度河流域整体降雨量较大,土壤疏松[7],因此容易发生水蚀。土壤侵蚀不仅引起农耕地土壤表层的营养物质持续不断地流失,使土地沙化,也会污染下游水体[7]。

目前巴基斯坦的土壤侵蚀研究,是以遥感结合RUSLE等模型分析小流域或者区域尺度的土壤侵蚀时空变化和区域分异规律为主[8],仅有个别小流域有部分年份的土壤侵蚀观测数据[9],并不能完全支撑模型所得结果。另外,巴基斯坦气候变化剧烈,经济高速发展,导致区域环境变化迅速,其土壤侵蚀发生的条件、形式和程度发生了改变。因此,本文采用野外调查和3S技术结合的方式,对巴基斯坦的土壤侵蚀现状、区域分异规律和侵蚀影响因子等方面进行分析,旨在研究该区土壤侵蚀防治对策,为认识泛第三极区域生态环境变化及其治理提供科学依据。

1 调查区域概况巴基斯坦(23°45′—36°56′N,60°53′—71°03′E)西北部与中国新疆接壤,其东部为印度、西部为阿富汗。巴基斯坦国土面积约8.81×105 km2(含巴控克什米尔地区),南北长约1 600 km,拥有平原、丘陵、高原和山地等多种地貌类型。巴基斯坦大部分地区属于热带干旱和半干旱气候,处于热带季风区西缘,年降雨量为50~1 000 mm,降雨分布空间不均,北部地区年降雨可达2 000 mm[10]。巴基斯坦地形多变,可分为北部高山区、波特瓦尔高原、旁遮普平原、俾路支高原和信德平原等单元,侵蚀地貌也有多种类型(附图 18a—18d)。其中,北部高山区是巴基斯坦最高的区域,也是印度河、杰卢姆河和齐纳布河等主要河流的发源地;高山区南部为波特尔高原(32°13′—34°22′N,71°18′—73°57′E),面积约220 km2,高原中部由平原区和沟壑区组成(附图 19a—19b),坡度范围为8%~40%,是巴基斯坦重要的粮食生产地[11],也是政治文化中心(伊斯兰堡位于波特尔高原北部)。波特瓦尔高原降雨年际分布不均,约50%~80%的降雨分布于5—10月[11],因此降雨侵蚀力较大,水土流失严重,是巴基斯坦水蚀最严重的地区(附图 19c—19d),总侵蚀量约4.24×108 t/a,其中西部(Attock)和东部地区(Jhelum)年平均侵蚀量约8.00×107 t/a,而北部地区(Rawalpindi)高达1.60×108 t/a[9];波特瓦尔高原北部区域,即使是覆盖度较高的林区,部分区域的侵蚀也较严重(附图 20a—20d),另外该区域的塔贝拉水库,是伊斯兰堡城市用水以及附近农业用水的主要来源地,印度河每天向该水库倾注的泥沙量可达50 000 t,严重缩短水库的使用寿命和储蓄能力[7]。

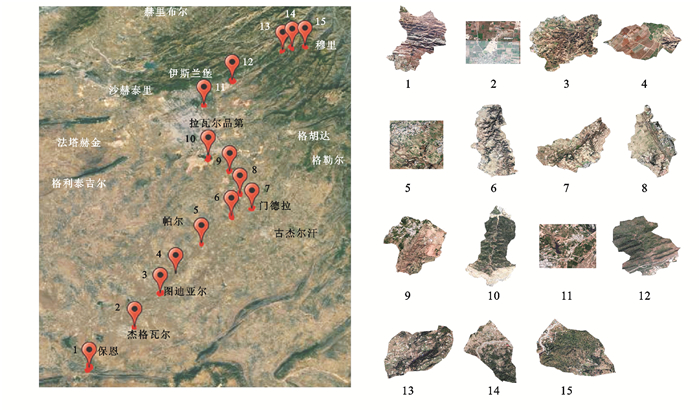

2 调查内容与方法 2.1 样点布设及调查路线波特瓦尔高原伊斯兰堡附近人口分布密集,地表环境受人为干扰程度较重,土地利用变化较快,因此,基于年降雨量变化(500~1 400 mm)、土地利用的多样性和地形等。在伊斯兰堡东北—西南方向布设样线,以10 km左右的间距选择了15个面积在0.74~2.14 km2的调查单元(12个小流域,3个矩形区)进行野外调查(图 1),调查单元的基本信息如表 1所示。

|

图 1 巴基斯坦波特瓦尔高原土壤侵蚀调查路线和调查单元分布位置 |

|

|

表 1 波特瓦尔高原土壤侵蚀调查单元基本信息 |

根据第一次中国水利普查水土保持普查中的土地利用的分类标准[13],利用前期解译的土地利用和水保措施图手动记录和奥维互动地图APP定位照相,记录调查单元每个图斑的土地利用情况,后期基于ArcGIS进行修编,解译结果如图 1所示。同时,调查并记录不同地类图斑的地理位置、土壤侵蚀特征、植被类型与盖度和农耕地利用现状等信息,调查共计15个调查单元(图 1)共1 026个图斑。然后,利用中国土壤流失方程(CSLE)计算每个单元中各图斑的土壤侵蚀速率t/(km2·a),以此分析各抽样单元的土壤侵蚀程度以及空间分布特征。中国土壤侵蚀模型(CSLE)是在美国通用土壤流失方程(USLE)的基础上,根据中国土壤侵蚀特征、试验观测数据和治理技术方法等改进模型。CSLE将USLE的LS算法改为适用于陡坡的算法,将植被覆盖和管理因子(C)和水土保持措施因子(P)改为水土保持生物措施(B)、工程措施(E)和耕作措施(T)3个因子[14-16]。CSLE已在中国新疆[17](与巴基斯坦接壤)、陕西省[18]和其它不同地形、气候区[19-21]以及泰国[22]等泛第三极部分区域有成功应用,因此本次调查抽样单元的土壤侵蚀侵蚀模数计算使用该模型。

2.3 CSLE各因子和流失速率计算方法本文采用中国第1次水力普查中CSLE各因子的计算方法[13],计算区域土壤侵蚀力因子(R)和土壤可蚀性因子(R);利用1弧秒分辨率的SRTM数据和LS_Tool计算工具计算坡度坡长因子(LS);基于NDVI和PVI数据以及实地调查数据,计算水土保持措施因子(B,E,T);最终通过CSLE计算得到土壤侵蚀速率(A)。

3 土壤侵蚀特征与土壤侵蚀治理措施 3.1 土地利用类型土壤侵蚀特征 3.1.1 林地土壤侵蚀特征林地主要分布在巴基斯坦东北部的穆里地区(第13—15调查单元),乔木林地(主要为马尾松)可占调查单元总面积的28.87%~69.90%,平均郁闭度在50%以上。平均土壤侵蚀速率在248.17~723.44(t/(km2·a)之间(表 2)。自然条件下土壤侵蚀程度较轻,仅部分林间地有片状侵蚀(图 2a),部分山坡坡脚发生重力侵蚀(图 2b);但在生产建设项目区,裸露边坡侵蚀严重(图 2c),甚至产生大切沟(图 2d,切沟长约20 m,宽1~5 m,深1~3 m)。林间地片状侵蚀产生原因是马尾松林地间的草被稀疏,无法对地表实现全覆盖,降雨汇集后产生漫流,无草被覆盖的区域,地表的抗侵蚀能力相对较弱,因此发生较大面积剥蚀,甚至在下方产生与坍塌。草被稀疏可能的原因有两个方面:①此处的年均降雨量在1 200~1 300 mm(表 1),因此马尾松生长繁茂巨大(个别树高达40 m多),马尾松林与林下草本植物争夺养分和水分,导致林间草被稀疏;②已有研究证实马尾松会分泌化感物质,会影响附近的其它植物生长[23]。

|

|

表 2 各调查单元的平均土壤侵蚀速率 |

|

图 2 穆里地区林地土壤侵蚀(陈同德摄于20190418) |

生产建设项目区域,因植被遭到破坏,土壤失去保护层,在降雨和径流的直接打击和冲刷作用下,侵蚀强烈,产生细沟侵蚀和切沟侵蚀,土壤细颗粒物质随径流搬运输移,地下砾石逐渐出露,对自然景观造成破坏。

坡脚发生重力侵蚀的原因主要包括两个:①巴基斯坦北部为喜马拉雅山脉上升地区[24],因此坡面长、坡度大,应力集中于坡脚,容易发生崩塌;②该区域降雨量大,坡脚处为径流汇集的区域,水分充足,土层之间的黏结力因水分作用而降低,易在水分作用下发生滑塌。

3.1.2 草地土壤侵蚀特征在调查范围内,草地主要分布在古杰尔汗—杰格瓦尔地区(第3—9调查单元),其面积可占调查单元总面积的16.70%~37.75%,平均土壤侵蚀速率在9.93~306.47 t/(km2·a)之间(表 2)。该区域年均降雨量498~580 mm,属半湿润气候。自然条件下草被生长较好,侵蚀程度也较轻,坡面分布片状侵蚀。是由于在降雨和径流作用下,无植被覆盖的区域土壤细颗粒不断被运移,砾石逐渐出露,出现片状侵蚀。另外,地表在长期侵蚀作用下,也会产生侵蚀沟道(图 3a)。在人为活动影响下,草地产生较为严重的土壤侵蚀,土质道路边坡,因无植被措施防护,土质松散,降雨容易汇集,产生大量细沟侵蚀,部分区域出现切沟(图 3b);高草被盖度的自然山坡因修路被切割,没有草被防护的区域,失去了植被对土壤的固结作用,不断发生泄溜、撒落等重力侵蚀,与有草被区域形成鲜明对比(图 3c);放牧活动可对草被造成严重破坏,食草动物啃食植物茎叶,影响植物生长,使地表覆盖度降低,踩踏使地表土壤紧实,其储水性能降低,降雨条件下,更容易形成径流,出现重力侵蚀和切沟侵蚀(图 3d)。

|

图 3 古杰尔汗-杰格瓦尔地区草地(稀树)土壤侵蚀(焦菊英摄于20190418-20190419) |

巴基斯坦的人口、经济近年都在飞速增长中[4],不可避免地会进行开发建设。在本次调查过程中,80%的调查单元均有建设项目,平均土壤侵蚀速率在17.09~1 711.76(t/(km2·a)之间(表 2)。在各种项目的建设过程中,会使地表植被遭到破坏,土体遭到严重干扰,极易产生水土流失。比如,在第10调查单元(图 1)东侧,分布有约5 km2的建设用地,地表原生植被均已被破坏殆尽;排土边坡(附图 21a)植被稀疏,土质松散,发生了严重的细沟、切沟侵蚀,另外,排土边坡呈多级分布,每一级平台对下一级而言形成汇水区域,因此越往下的排土边坡更容易产生股流,形成的细沟、切沟数量越多,深度、宽度也较大;路旁弃土形成的地表植被盖度虽然较高,但却形成众多较大切沟(图 4a,切沟长约30 m,深0.5~2 m,宽0.5~5 m),主要是由于弃土摊开后形成的地表坡面较长,形成的径流量较大。加之土质松软,草被层无法完全吸收水分、分散径流,形成较大切沟,对当地的土地资源造成严重破坏。在第5调查单元(图 1)内,分布有小砖厂群,制砖过程中会大量取土,破坏植被,使得地表裸露,抗侵蚀能力降低,产生切沟侵蚀(附图 21b);因取土过程中地表不断被车辆压实,取土平台土壤的入渗能力大大降低,取土平台本身构成较大面积的汇水区域,在降雨条件下,取土平台边坡易产生细沟、切沟侵蚀(图 4b)。除以上建设类型,推平地和高压塔(附图 21c—21d)建设等也有不同程度的土壤侵蚀产生,对当地的水土资源造成了破坏。

|

图 4 伊斯兰堡首都区旁遮普地区和门德拉北部地区建设用地侵蚀沟 |

利用CSLE计算得出15个调查单元土壤侵蚀速率的平均值介于51.40~1 338.91 t/(km2·a)之间(表 2)。Muhammad等人[7]在恰克瓦尔地区(位于波特瓦尔高原南部)两个小流域的实测的土壤侵蚀速率变化范围为479~1 231 t/(km2·a)。S. Ellis等人[25]在穆里地区(位于波特瓦尔高原北部)高海拔砍伐林地和较低海拔过度放牧地实测土壤侵蚀速率约为15 000 t/(km2·a)和500~7 500 t/(km2·a),这2组数据代表受人为干扰较大的地区的侵蚀速率。目前,波特瓦尔高原仅有的土壤侵蚀实测值约在479~15 000 t/(km2·a),可见,CSLE模型计算结果基本在这个范围内。因此,CSLE模型计算结果具有一定可信度,可尝试在更大范围内推广该模型。

3.3 土壤侵蚀治理措施本次调查过程中发现波特瓦尔高原水土保持措施种类相对较少,主要包括水平梯田、排水沟砌石护坡、小型石谷坊、农田地埂、草被护坡等(图 5)。水平梯田、砌石护坡(图 5a)、和小型石谷坊(图 5b)主要应用于波特瓦尔高原北部穆里山区,此处山势陡峭,当地人为生产安全,多依山势开挖水平梯田,水平梯田相邻坡面一般使用砌石护坡,另有排水沟对水平梯田以及上方汇水进行导排,以防止发生溯源侵蚀损毁水平梯田;小型石谷坊一般修建在集水区出口处,而且每个石谷坊都设置有排水管,达到水走沙留的效果。水平梯田在穆里山区较为常见,大部分的房屋修建在水平梯田上,同时在房屋周围开垦农田(类似中国的石坎梯田),因削坡开级,水平梯田稳定性很好,另有砌石或者浆砌石护坡,保证了水平梯田不被径流冲毁,这类水平梯田兼具生产和生态功能,是山区一类良好的水土保持工程措施。在调查范围内,发现农田的坡度很小,农田少有侵蚀发生,而且大部分农田修建有质量较好的梯形地梗(图 5c);这种地埂与中国农田埂有较大区别,中国的农田埂一般呈长条形,而波特瓦尔高原的地埂是农田内侧边长约0.3 m,外侧约1.5 m,顶宽约0.5 m的梯形地埂,因梯形地埂外边长度远大于内边长度,因此梯形地埂的稳定性比条形地埂更好。地埂防止了农田土壤侵蚀的发生,对农田内部环境有良好的防护作用。铁路边坡防护虽然仅采用了简单的草被护坡(图 5d),但效果较好,没有明显的土壤侵蚀发生,可能是因为修建铁路的区域地势平坦,边坡较短,汇水面积小,在降雨过程中较难生成股流;另外,火车道一般会铺约0.2 m的石子(道砟),降雨进入石子之间的大孔隙,不会形成汇流至铁道边坡。

|

图 5 波特瓦尔高原水土保持措施类型 |

波特瓦尔高原土壤侵蚀的影响因素分为自然和人为两方面。高原本身的自然条件较好,平均降雨量由南到北约500~1 900 mm,即整个高原均为半湿润和湿润地区,因此人类影响较小的区域天然植被覆盖较好,土壤侵蚀程度较轻。但同时,北部山区降雨量大,坡度陡,南部区域降雨集中,降雨侵蚀力大,均为土壤侵蚀的发生提供了潜在的有利条件。当人类活动破坏植被后,将产生剧烈的土壤侵蚀,因此人为活动是影响波特瓦尔高原土壤侵蚀的主导因素。波特瓦尔高原的农业人口比重较大,而且整体较为贫困,对自然资源的依赖程度较高,砍伐森林、过度放牧和开垦农田等引起剧烈侵蚀[6]。更重要的一点是,因为贫困,教育普及率很低[3],所以无论从政府层面,还是普通民众中,在生产建设活动过程中没有足够的政策或者意识防治土壤侵蚀,保护水土资源。如北部山区目前大量零散无序分布的居民地,因毁林修建房屋、道路,对自然植被造成破坏,在降雨和地形的影响下,建设区域产生较为剧烈的侵蚀;中部和南部区域地势总体平坦,海拔范围在500~600 m左右,但人口分布众多(调查单元3—9),各类型在建项目产生较严重的土壤侵蚀(如图 4和图 5所示,包括松散堆积物、新开挖面和强度扰动地面等)。

5 结论与建议 5.1 结论本文对巴基斯坦波特瓦尔高原典型单元的土壤侵蚀特征、植被类型与盖度和土地利用现状等信息进行了实地调查,结合CSLE模型,对调查单元的土壤侵蚀进行了定量评价,得到以下结论。

土壤侵蚀主要发生在建设用地,包括开挖边坡、排土边坡、土路边坡和砖厂平台等人为形成的边坡和裸露平台在降雨和径流的作用下产生沟蚀;农耕地因坡度平缓,田埂规格高,土壤侵蚀特征不明显;部分自然山坡因过度放牧,发生重力侵蚀和沟蚀。因此,生产建设项目的水土保持规划、监督和治理工作非常重要。

15个调查单元的平均土壤侵蚀模数介于51.40~1 338.91 t/(km2·a)之间。波特瓦尔高原目前仅有的土壤侵蚀实测值约在479~15 000 t/(km2·a),而CSLE计算所得结果基本在实测值范围内,说明计算结果具有一定可信度,可尝试在更大范围内推广该模型。

CSLE模型计算结果准确度评估,应以径流监测小区所得泥沙数据进行比较,而巴基斯坦土壤侵蚀基础研究薄弱,现阶段并没有规范的径流监测小区,后期可在巴基斯坦修建小区,对CSLE模型在该国的适用性进行进一步评估。

5.2 建议 5.2.1 加强土壤侵蚀基础研究土壤侵蚀不仅造成农地草地退化,也使得河流泥沙含量增大(印度河的年输沙量可达4.35×108 t)[7],影响下游生态安全。巴基斯坦地形和地貌类型多变,降雨量空间分布差异很大,侵蚀空间分异也较大[7],但目前巴基斯坦没有全国的土壤侵蚀分区成果。另外,本次调查过程中发现巴基斯坦土壤侵蚀监测数据匮乏,仅有的土壤侵蚀监测小区(位于杰格瓦尔PMAS干旱农业大学研究农场(URF))也不规范。小区没有完全闭合,无法精确收集降雨后全部的径流和泥沙,难以准确反映从坡面—流域的土壤侵蚀空间特征。巴基斯坦区域土壤侵蚀研究多利用USLE等其它国家开发的模型,在使用时也少有校准,难以保证结果的准确性,未来应立足本国土壤侵蚀特征开发适用的土壤侵蚀模型。应开展土壤侵蚀长期监测工作,明确各地区土壤侵蚀发生发展规律并分析其主导影响因素,为坡面—流域—区域的土壤侵蚀分区和土壤侵蚀治理工作服务。

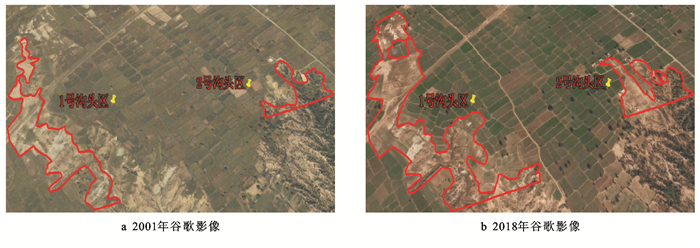

5.2.2 重视高原沟壑区溯源侵蚀防治波特瓦尔高原地势整体平坦,分布有大量耕地。调查单元土地利用结果显示,农耕地比例最高可达86.89%。同时,该处由于长期水力侵蚀的结果,高原分布有大量宽浅型的沟壑,目前沟壑面积还在扩张。以杰格瓦尔地区PMAS干旱农业大学研究农场(URF)附近沟壑区为例(图 6),1号和2号沟头区面积从2001年(图 6a)的67 100 m2和26 046 m2扩张到2018年(图 6b)的154 838 m2和4 4256 m2(在Googleearth勾绘沟头区,得到其面积),平均扩张速率分别可达5 161.06 m2/a和1 071.18 m2/a,溯源侵蚀不断蚕食农田,危害区域土地资源和粮食安全。这种地貌类型可能与中国黄土高原沟壑区的早期状态相似,其主要的地貌单元包括塬地和沟壑2部分,其中最大的塬地——董志塬(有“陇东粮仓”之称)。近年来由于溯源侵蚀,大片农田被损毁,也威胁着塬面人们的生命安全,因此已经引起政府部门和专家学者的关注[26]。目前已开展了大量有关溯源侵蚀的研究和固沟保塬工作。巴基斯坦的沟壑虽然多呈现宽浅型,其深度、宽度远小于黄土高原的沟壑,但扩张速率依然很大。如果对波特瓦尔高原沟壑区的沟头不进行治理,地貌类型可能会朝着黄土高原沟壑区的地貌演化,大量的耕地将遭到破坏,最终成为“第二个黄土高原”。因此,亟需治理溯源侵蚀,保护塬面耕地,保证粮食安全。

|

图 6 杰格瓦尔PMAS干旱农业大学研究农场(URF)附近的沟头变化(4号调查单元附近) |

巴基斯坦是个经济和人口正处于高速发展的国家,基础设施建设还有很大的提升空间[4]。建设过程中会产生开挖地面、松散堆积体、弃土弃渣和扰动地面等多种人为侵蚀类型,从而形成严重的土壤侵蚀,影响生态环境。

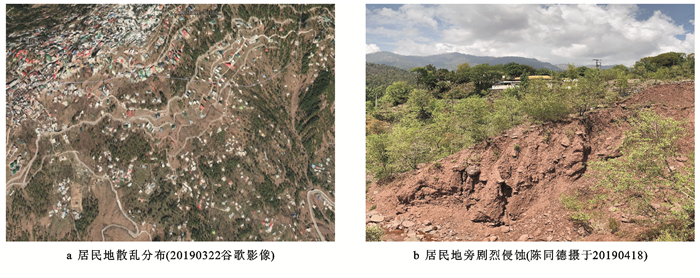

为避免剧烈人为侵蚀发生,首先需进行生产建设项目水土流失规划。以巴基斯坦北部为例,该区降雨量充沛,森林繁茂,发育有众多河流,对下游的工农业生产和经济发展有着重要影响,因此这一水源涵养区域应规划为生态保护区,禁止人为破坏。但在调查过程中发现,大量的居民地无序散乱分布于林间(图 7a),部分开发区域已产生剧烈的土壤侵蚀(图 7b);因此,大量的开发项目需进行统一的规划和审批。其次,对建设过程的水土流失进行及时监督和治理,以保护巴基斯坦的水源涵养地区。

|

图 7 穆里地区居民地分布概况 |

如何对各类人为侵蚀进行有效监督和治理?目前巴基斯坦没有对生产建设项目土壤侵蚀进行监督,防治措施薄弱,但相比较巴基斯坦大量的生产建设项目,现有防治面积和防治措施的种类还远远不够,亟需针对各类建设项目有针对性地进行监管和布设土壤侵蚀防治措施。这方面可以借鉴中国的经验,在监督管理方面,中国已从以往的文件、报告、现场抽查等方式进入了“3S”监督检查时代,具有高效、快速、客观和精确等特点[27];生产建设项目土壤侵蚀防治措施方面,中国对临时松散堆积体、公路边坡和矿区排土场边坡等不同建设项目产生的易侵蚀地表,根据各地气候特点,采取稻草帘子[28]、无纺布、遮阳网覆盖[29]和“沙柳方格+沙打旺”[30]等土壤侵蚀防治措施,并取得了良好的效果。

致谢: 感谢巴基斯坦PMAS-Arid Agriculture University对本次合作交流和野外考察的大力支持,特别感谢Shazada Sohail Ijaz教授团队工作人员在野外调查过程中给予的无私帮助,也感谢巴基斯坦政府对调查人员生命安全的保障工作;感谢西北大学杨勤科教授团队师生为本研究提供的降雨数据以及对15个调查单元的土地利用图像解译以及土壤侵蚀模数计算工作。

| [1] |

刘玉贞, 阿里木江·卡斯木, 阿布都米吉提·阿布力克木. 丝绸之路经济带沿线典型地区荒漠化动态变化遥感监测[J]. 中国水土保持科学, 2017, 15(2): 1-8. |

| [2] |

Yao Tandong, Thompson L, Yang Wei, et al. Different glacier status with atmospheric circulations in Tibetan Plateau and surroundings[J]. Nature Climate Change, 2012, 2(9): 663-667. DOI:10.1038/nclimate1580 |

| [3] |

谢琼. 巴基斯坦人口状况的特点[J]. 南亚研究季刊, 2004(2): 107-110. DOI:10.3969/j.issn.1004-1508.2004.02.019 |

| [4] |

殷永林. 近期巴基斯坦经济发展走势分析[J]. 南亚研究季刊, 2014(4): 64-68. |

| [5] |

杨柳青. 巴基斯坦的盐碱地改良与效果[J]. 新疆农业科学, 1993(2): 89-92. |

| [6] |

张康生. 巴基斯坦的自然环境及存在问题[J]. 环境科学进展, 1997(6): 66-72. |

| [7] |

Muhammad N I, Theib Y O, Muhammad A, et al. Impact of land-use practices on sediment yield in the Dhrabi watershed of Pakistan[J]. Journal of Environmental Science and Engineer:A, 2012, 1(3): 406-420. |

| [8] |

Nasir A, Uchida K, Ashraf M. Estimation of soil erosion by using RUSLE and GIS for small mountainous watersheds in Pakistan[J]. Pakistan Journal of Water Resources, 2006, 1(10): 11-21. |

| [9] |

Ullah S, Ali A, Iqbal M, et al. Geospatial assessment of soil erosion intensity and sediment yield:A case study of Potohar Region, Pakistan[J]. Environmental Earth Sciences, 2018, 77(19): 1-13. |

| [10] |

彭洁, 李爱农, 雷光斌, 等. 基于TRMM数据的巴基斯坦降雨侵蚀力估算及空间降尺度模拟[J]. 水土保持学报, 2017, 31(3): 10-15. |

| [11] |

Amir S, Saqib Z, Khan A, et al. Land cover mapping and crop phenology of Potohar Region, Punjab, Pakistan[J]. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 2019(1): 187-196. |

| [12] |

Fick S E, Hijmans R J. WorldClim 2:new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas[J]. International Journal of Climatology, 2017, 37(12): 4302-4315. DOI:10.1002/joc.2017.37.issue-12 |

| [13] |

郭索彦. 土壤侵蚀调查与评价[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2014.

|

| [14] |

刘宝元, 郭索彦, 李智广, 等. 中国水力侵蚀抽样调查[J]. 中国水土保持, 2013(10): 26-34. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2013.10.010 |

| [15] |

符素华, 刘宝元, 周贵云, 等. 坡长坡度因子计算工具[J]. 中国水土保持科学, 2015, 13(5): 105-110. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2015.05.016 |

| [16] |

李智广, 符素华, 刘宝元. 我国水力侵蚀抽样调查方法[J]. 中国水土保持科学, 2012, 10(1): 77-81. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2012.01.013 |

| [17] |

陈顺礼. 新疆水土流失现状及变化趋势分析[J]. 中国水土保持科学, 2013, 11(S1): 93-97. |

| [18] |

马亚亚, 王杰, 张超, 等. 基于CSLE模型的陕北纸坊沟流域土壤侵蚀评价[J]. 水土保持通报, 2018, 38(6): 95-102. |

| [19] |

张岩, 刘宪春, 李智广, 等. 利用侵蚀模型普查黄土高原土壤侵蚀状况[J]. 农业工程学报, 2012, 28(10): 165-171. |

| [20] |

李盟, 方瑞, 乐峰, 等. 基于RS和GIS的江苏省水土流失重点预防区和治理区定量监测[J]. 水土保持通报, 2018, 38(4): 228-233. |

| [21] |

李依珊, 尹斌, 谢云, 等. 岩溶区土壤侵蚀强度评价方法[J]. 中国水土保持科学, 2018, 16(2): 17-23. |

| [22] |

张加琼, 马波, 税军峰, 等. 泰国北部山区土壤侵蚀调查报告[J]. 水土保持通报, 2019, 39(1): 1-8. |

| [23] |

段剑, 汤崇军, 王凌云, 等. 马尾松根际土壤有机酸类物质的化感作用[J]. 江西农业大学学报, 2016, 38(6): 1092-1099. |

| [24] |

李吉均, 徐叔鹰. 巴基斯坦北部的地貌发育与第四纪冰期问题[J]. 地理学报, 1983(1): 11-24. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1983.01.002 |

| [25] |

Ellis S, Taylor D M, Masood K R. Soil formation and erosion in the Murree Hills, Northeast Pakistan[J]. CATENA, 1994, 22(1): 69-78. DOI:10.1016/0341-8162(94)90066-3 |

| [26] |

郭明明.黄土高塬沟壑区退耕草地沟头溯源侵蚀及形态演化特征[D].陕西杨凌: 西北农林科技大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10712-1016157286.htm

|

| [27] |

王龑, 宋立旺, 王琦. 基于3S技术的生产建设项目水土保持监督检查[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(S1): 92-94. |

| [28] |

刘瑞顺, 王文龙, 廖超英, 等. 露天煤矿排土场边坡防护措施减水减沙效益分析[J]. 西北林学院学报, 2014, 29(4): 59-64. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2014.04.10 |

| [29] |

骆汉, 赵廷宁, 彭贤锋, 等. 公路边坡绿化覆盖物水土保持效果试验研究[J]. 农业工程学报, 2013(5): 63-70. |

| [30] |

陈同德, 王文龙, 董玉锟, 等. 露天煤矿排土场不同治理模式边坡细沟侵蚀特征研究[J]. 草地学报, 2017, 25(1): 61-68. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39