黄土高原地处中国中部,总面积6.40×105 km2,是地球上分布最集中且面积最大的黄土区,由于土质疏松、坡陡沟深、植被稀疏、暴雨集中,水土流失十分严重。造成了该地区的生态环境恶化和人民群众的生活贫困,制约着社会经济的发展,而且大量的土壤流失导致黄河下游河道持续淤积、河床悬高,已成下游地区人民生产、生活的安全隐患。

黄土丘陵沟壑区是黄土高原水土流失最为严重的区域,水土流失面积在90%以上[1],也是黄河泥沙的主要来源区。据统计黄河天然时期多年平均来沙量1.60×109 t(陕县,1919—1959年)[2-3]中,1.40×109 t来自该区[4],占入黄总沙量的87.5%。新中国成立以来,党和国家领导人十分重视黄土高原的生态环境改善和人民脱贫问题,长期开展黄河的治理开发与保护工作,在黄土高原尤其是黄土丘陵沟壑区实施了各项水土保持措施,显著提高了黄土高原的植被盖度。据统计,在潼关以上黄河主要产沙区,除了清水河、祖厉河、河龙区间西北部、十大孔兑地区和泾河西北部等年降雨量400 mm以下的地区植被盖度在40%左右外,其它地区的植被盖度均达到了55%~70%以上,其中汾河、河龙区间山西片和泾河高塬区的植被盖度已经达到70%~80%[5]。各种措施的实施有效的减少了黄土高原向黄河的输沙量,促进了黄土高原生态环境的建设与区域社会经济的发展。

为从黄土高原地区水土流失治理历程中总结分析不同水土保持措施阶段性模式和特点,揭示主要措施的转变原因与条件,本文以黄土丘陵沟壑区为研究区域,通过分析长时间序列(1954—2015年)该区域梯田、造林、种草、封禁、淤地坝这5项水土保持措施的阶段性发展现状,揭示不同水土保持措施各阶段特点,以期为黄土高原地区水土流失治理的关键措施和主要策略提供理论依据。

1 研究区概况及数据源 1.1 研究区概况黄土丘陵沟壑区主要分布在黄河中游河口镇至龙门区间的黄河两岸支流及泾河、渭河、洛河上游,包括陕北、晋西、晋南、豫西、陇东、陇中、陇南、内蒙古南部以及青海、宁夏东部等地,总面积约2.16×105 km2。涉及内蒙古、陕西、山西、甘肃、青海、宁夏和河南7个省(自治区)共194个县(市、区、旗)。

该区域自南向北由暖温带向中温带半干旱大陆性季风气候过度,四季分明,春季干燥,雨少风多;夏季炎热,雨量集中;秋季凉爽,冬季寒冷。多年平均气温5.0~11.5 ℃,年均降水量300~550 mm,呈自北向南递增趋势,降雨季节分布不均,且年际变化大,降水主要分布在6—9月份,且多以强暴雨形式出现;≥10 ℃积温2 000~3 500 ℃,无霜期120~160 d。土壤以黄绵土为主,在黄土母质上发育而成的,形态和属性与黄土母质相似,分布范围广,是该区域最主要的耕作土。

1.2 数据获取及处理数据资料主要包括2011年第一次全国水利普查、“十二五”国家科技支撑计划项目“黄河水沙调控技术研究与应用”、黄河流域综合规划、“十一五”国家科技支撑计划课题“黄河流域水沙变化情势评价研究”等项目的水土保持措施(梯田、造林、种草、封禁治理、坝地面积)研究成果。以及水利部水沙研究基金一期、二期,“黄河上中游水土保持措施效益与评价”项目的水土保持措施研究成果[6],黄河水土保持生态工程项目成果,各省(区)历年水土保持措施年报数据、水土保持公报数据,水土保持志等。

通过统计分析各类数据资料,并以2011年第一次全国水利普查为基准,对汇总数据进行修正,完成了黄土丘陵沟壑区1954—2015年历年的梯田、造林、种草、封禁、淤地坝这5项水土保持措施的时空格局演变概况。其中,淤地坝数据主要来源于黄土高原淤地坝安全大检查专项行动(2008年底)、第一次全国水利普查数据(2011年)和黄土高原各省区统计年鉴等方面资料。

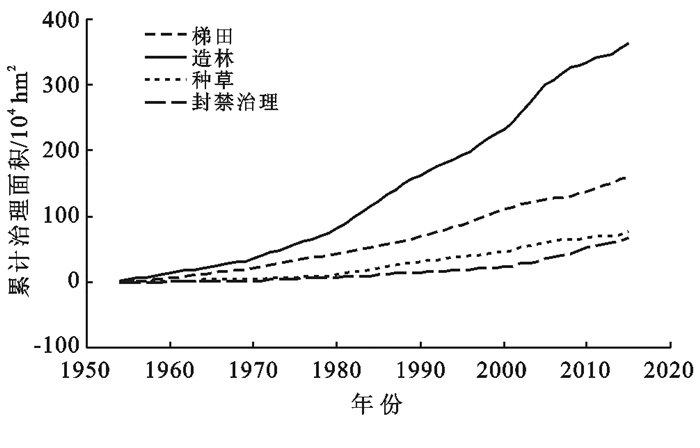

2 结果与分析 2.1 各项水土保持措施累计治理面积变化从黄土丘陵沟壑区1954—2015年各项水土保持措施面积累计变化图(图 1)可以看出,梯田、造林、种草、封禁这4项水土保持措施的累计面积呈持续增加趋势,尤以造林面积增加最多,其次为梯田面积,封禁治理面积在2000年以后开始迅速增加。

|

图 1 黄土丘陵沟壑区各项水土保持措施面积累计 |

从增长幅度分析可将黄土丘陵沟壑区水土保持措施治理面积增长幅度划分为3个时段,即1980年以前,为增长缓慢期,1980—2000年为快速增长时期,2000年以后,该区域各项水土保持措施治理累计面积增幅进一步增加,迎来了水土流失治理的高速发展时期。水土保持措施治理面积表现出3个阶段性发展特点的主要原因与国家相关政策的支持及资金投入力度加大紧密相关,分析认为:20世纪80年代以后,国家先后开展了小流域治理工程、水土保持重点工程、退耕还林(草)、淤地坝建设和坡耕地整治等一系列生态工程,对土壤侵蚀控制、生态建设等均起到了良好作用[7];尤其是1980年以后,水土流失治理进入重点整治和依法防治阶段,各项水土保持措施全面推进;2000年左右,随着党中央发出“再造一个山川秀美的西北地区”号召后,水土流失治理进入工程推动和生态修复快速发展阶段,退耕还林工程、封山禁牧、三北防护林等一大批水土保持生态建设重点项目启动,促使各项水土保持措施的广泛推广应用。尤以造林和种草面积显著增加,生态环境得到了显著改观。

以北洛河流域植被覆盖变化为例,1987—2007年,北洛河流域植被盖度呈先缓慢增长后迅速增长趋势,其流域植被覆盖度比例从41.12%,46.43%,增加至63.43%[8]。史晓亮等[9]研究表明,自1999年后黄土高原地区草地覆盖度增加趋势显著,增速达到1.76%,尤其是在陕北高原、山西中西部的吕梁—太行山等地,草地覆盖度增加趋势明显。

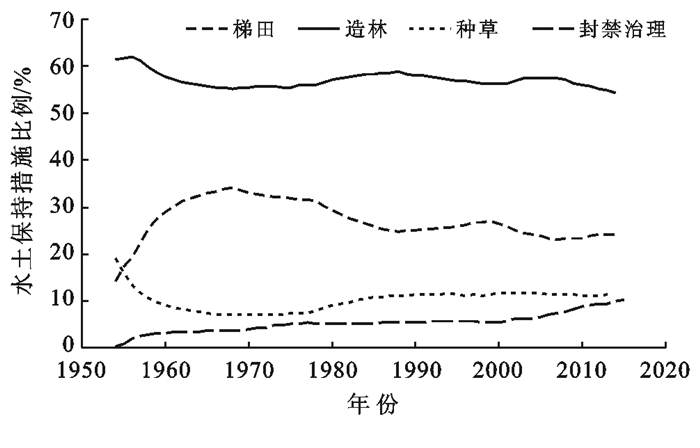

2.2 历年各项水土保持措施比重动态变化从黄土丘陵区历年各项水土保持措施比重的动态变化(图 2)可以看出,1954—2015年,造林措施占4项水土保持措施的面积比重基本维持在55%左右,为黄土丘陵沟壑区的主要水土保持措施类型;梯田措施的面积比重呈现逐年下降的趋势,由30%~40%降至25%~30%;种草和封禁治理两种措施的面积比重在稳定中有所增加,2010年后,面积比重基本维持在8%~10%。

|

图 2 黄土丘陵沟壑区历年各项水土保持措施比例动态变化 |

根据基础数据资料统计(见表 1),可将1954—2015年期间的水土流失治理历程划分为7个阶段,即1954—1959年、1960—1969年、1970—1979年、1980—1989年、1990—1999年、2001—2010年、2011—2015年。封禁治理措施的面积在2000年以来显著增加,在2011—2015年达到最大比例,为21%。造林、梯田、种草和封禁治理这4项措施的面积比例由1954—1959年的60:29:7:4,转变为2011—2015年的47:24:8:21,造林措施比重下降13%,梯田措施比重下降5%,种草措施的面积基本稳定,而封禁治理措施的比重增加了17%。由此分析认为,黄土高原丘陵沟壑区的治理策略已由最初的重治理重人工造林种草轻植被资源保护,转变为重视生态修复,依靠自然的力量恢复植被。此外,由于没有合理的适地适树进行造林,平均造林保存率很低,而且形成了大面积的低质林分[10],也是造成造林面积比例下降的重要原因之一。本文对关键措施的研究与康玲玲等[11]的研究结果一致,她指出,黄土丘陵沟壑区自1994年开始经过8 a治理后,延河、佳芦河、河保偏、蔚汾河的关键措施比例为:梯田11.10%~50.80%,造林47.32%~71.70%,种草0.04%~24.4%。种草和造林面积偏低,可能与部分林地和草地面积算作封禁治理面积有关。

|

|

表 1 黄土丘陵沟壑区年实施措施量比例 |

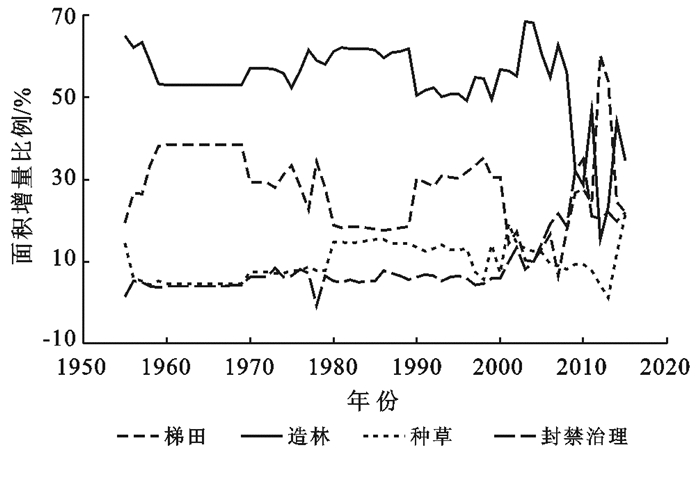

从黄土丘陵沟壑区历年各项水土保持措施增量面积占总措施增量面积比例(图 3)可以看出,1996年以前为综合治理时期,各项措施增量比例虽有波动,但总体上保持稳定。1996年以后,随着国家政策导向与不同省(区)治理重点的差异化,各项措施增量比重波动较大,造林表现为先增后降的趋势,梯田和封禁增幅较大,种草表现为先降后增。

|

图 3 历年各项水土保持措施面积增量占当年总措施面积增量比例(1954-2015年) |

造林措施的增量的比重基本维持在50%左右,为第一大水土保持措施。2002—2003年、2007—2008年增幅较大,这主要与国家实施了退耕还林、封山禁牧、三北防护林等一批水土保持生态建设重点项目有关。1996年黄河流域各省(区)的林地总面积为4.71×106 hm2,到2015年,林地面积达到1.15×107 hm2,增长145%。以陕西省为例,陕西省先后实施退耕还林、天然林保护、三北防护林建设等重点工程,累计投入2.19×1010元,完成造林4.56×106 hm2,森林覆盖率由2000年的30.92%增长到现在的37.26%[12]。吴起县1986—2003年间,63.55%的耕地转换成林地和草地,生态环境明显改善,整体生态环境质量指数提高到0.747,提高了47.72%[13]。

梯田措施增量比重基本维持在20%左右,为第二大水土保持措施。梯田增量比重自2009年起大幅度提升,与甘肃省2009年启动实施3.33×105 hm2标准梯田建设工程有关[14],至2015年,甘肃省梯田建设面积已累计达到1.94×106 hm2,梯田建设重点县人均梯田占有面积由2008年的0.111 hm2增加到0.158 hm2[15]。

种草措施增量比重呈现逐年下降趋势,封禁治理措施比重呈逐年增加趋势。封禁治理措施增量比例在2002年和2010年出现大幅度提升,封禁面积由1996年的6 400 km2增加到目前的3.44×104 km2,增长率达437%[5],可能与1998年国家开始实施天然林保护工程全面禁止采伐天然林有关。此外,青海省、宁夏回族自治区大范围实施的封禁管护措施对封禁治理面积增加起到积极作用。青海省在黄土高原地广人稀地区实施了“自然型”植被建设,以天然林保护、退耕还林草、划区轮牧、大面积封禁管护为主要措施的植被恢复,使得部分草地“三化”加重趋势得到有效遏制,天然林草地和人工林草地水土保持功能得到了有效巩固。宁夏自治区2012年全区新增生态修复、封禁保护面积500 km2,水土流失防治步伐明显加快,盐池县自2005年实施封禁治理以来,生态环境发生了显著变化,封禁治理区域的林草覆盖率均达到70%以上[16]。分析表明,植被封禁保护已是黄土高原植被恢复的重要措施[17]。

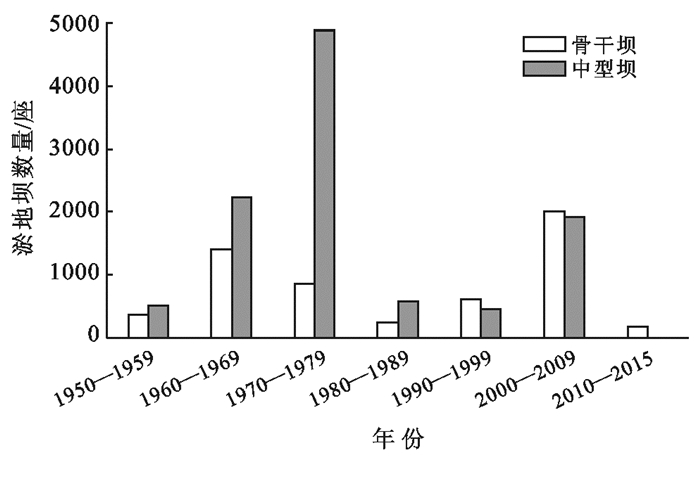

2.4 淤地坝工程变化分析从黄土高原历年新增淤地坝数量(图 4)可以看出,淤地坝增量呈现出先增加后下降的趋势。这可能是由于1986年后淤地坝建设进入了以治沟骨干工程为骨架、完善提高的坝系建设阶段造成的,2003年,淤地坝被作为水利部“三大亮点”工程之一推动实施后,进入大规模发展的新时期;2010年以后,由于国家对淤地坝建设管理和安全生产提出了新的要求,淤地坝建设急剧减少。从区域分布而言,目前建设的淤地坝主要分布在陕西、山西和内蒙古三省(区)。

|

图 4 黄土高原丘陵沟壑区历年新增淤地坝数量特征 |

1954—2015年,黄土丘陵沟壑区不同时期关键水土保持措施累积面积占当年总措施的面积比重表现为:造林比重下降13%,梯田比重下降5%,种草面积保持稳定水平,而封禁治理比重增加17%,淤地坝增量呈现出先增加后下降的趋势。不同时期,关键水土保持措施比重动态变化表明,该地区逐步将植被封禁保护作为黄土高原植被恢复的重要措施,重治理轻保护的理念逐步转变。

经过人民治黄70 a的水土流失治理,随着尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念的不断深入,黄土高原地区的生态环境得到显著的改善,植被覆盖度大幅度提升,黄土高原初步实现了由黄到绿的转变。

| [1] |

董晓辉, 刘林, 李金峰, 等. 黄土高原丘陵沟壑区经济作物欧李的水土保持功能[J]. 水土保持通报, 2016, 36(5): 242-247. |

| [2] |

姚文艺, 冉大川, 陈江南. 黄河流域近期水沙变化及其趋势预测[J]. 水科学进展, 2013, 24(5): 607-616. |

| [3] |

刘晓燕, 等. 黄河近年水沙锐减成因[M]. 北京: 科学出版社, 2016.

|

| [4] |

孙宝胜, 杨开宝, 拓文俊. 黄土高原丘陵沟壑区土壤水资源平衡利用与生态植被可持续发展[J]. 西北农业学报, 2005, 14(4): 92-96. DOI:10.3969/j.issn.1004-1389.2005.04.023 |

| [5] |

高健翎, 高云飞, 岳本江, 等. 人民治理黄河70年水土保持效益分析[J]. 人民黄河, 2016, 38(12): 22-25. |

| [6] |

中华人民共和国水利部.第一次全国水利普查水土保持情况公报[R].北京: 中华人民共和国水利部, 2013: 7.

|

| [7] |

刘国彬, 上官周平, 姚文艺, 等. 黄土高原生态工程的生态成效[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32(1): 11-19. |

| [8] |

陈妮, 李谭宝, 张晓萍, 等. 北洛河流域植被覆盖度时空变化的遥感动态分析[J]. 水土保持通报, 2013, 33(3): 206-210. |

| [9] |

史晓亮, 王馨爽. 黄土高原草地覆盖度时空变化及其对气候变化的响应[J]. 水土保持研究, 2018, 25(4): 189-194. |

| [10] |

吴钦孝, 等. 黄土高原植被建设与持续发展[M]. 北京: 科学出版社, 1998.

|

| [11] |

康玲玲, 王云璋, 王霞, 等. 黄土高原沟壑区水土保持综合治理关键措施与组合研究[J]. 水土保持学报, 2001, 15(4): 59-62. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.2001.04.016 |

| [12] |

李登科, 范建忠, 王娟. 陕西省植被覆盖度变化特征及其成因[J]. 应用生态学报, 2010, 21(11): 2896-2903. |

| [13] |

贾晓娟, 常庆瑞, 薛阿亮, 等. 黄土高原丘陵沟壑区退耕还林生态效应评价[J]. 水土保持通报, 2008, 28(3): 182-185. |

| [14] |

王勇. 甘肃省500万亩梯田建设工程的实践与探索[J]. 中国水土保持, 2013(5): 4-6. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2013.05.002 |

| [15] |

宋振峰.甘肃省今年将新修梯田100万亩[EB/OL].中华人名共和国农业部, [2015-04-23](2018-12-24). http://jiuban.moa.gov.cn/fwllm/qgxxlb/gs/201504/t20150423_4542784.htm.

|

| [16] |

张亚峰, 王爱民, 齐颖学. 抢抓机遇迎难而上开创宁夏水土保持工作新局面[J]. 中国水土保持, 2013(8): 1-3. |

| [17] |

彭镇华, 董林水, 张旭东, 等. 植被封禁保护是黄土高原植被恢复的重要措施[J]. 世界林业研究, 2006, 19(2): 61-67. DOI:10.3969/j.issn.1001-4241.2006.02.012 |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39