2. 长江水利委员会长江科学院, 湖北 武汉 430010;

3. 华中师范大学 城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079

2. Changjiang River Scientific Research Institute of Changjiang Water Resources Commission, Wuhan, Hubei 430010, China;

3. College of Urban and Environmental Science, Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079, China

根据“十三五”规划,中国要在2020年实现在现行标准下贫困人口的全面脱贫,彻底解决区域性整体贫困[1]。按照中国现今的扶贫标准,2017年末全国仍有3 000万贫困人口,主要分布在14个连片特困地区,这些地区普遍存在贫困人口规模大,分布广,致贫原因复杂,脱贫难度大等深度贫困问题。2017年党的十九大对打赢脱贫攻坚战提出明确要求,即“重点攻克深度贫困地区完成脱贫任务,确保到2020年中国农村贫困人口实现脱贫,进入全面小康水平,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫”[2]。扶贫成效是否达到预期关系到中国能否在2020年全面脱贫,同时也是中国新农村建设和美丽乡村建设能否实现的关键。当下扶贫成效评价主要采用贫困人口、收入水平、消费变化等指标[3],针对不同类型区、不同扶贫模式、不同评价理论与模型展开研究[4-13]。然而,在国家提出精准扶贫的战略背景下,扶贫涉及资源开发、产业发展、金融扶持、社会救助、生态保护等多个领域,扶贫开发已经从过去救济式转为了现今的参与式、开发式,注重改善贫困人口生计、发展能力、收入、生活水平及健康程度,此时仍然选用贫困人口、收入水平作为扶贫成效的评价指标,虽然简单直接,但很难对贫困地区的发展和扶贫成果做出全面科学的评价。按照现阶段中国扶贫开发的要求,在设计指标时要考虑脱贫致富实现程度、生态环境改善状况、发展能力提高情况等多维目标,兼顾好各方利益,缩小地区发展差异。基于此,本文拟结合重点生态功能区贫困县湘西州的区域特色与“三生共赢”理念[14],将生产发展、生活改善、生态保护看作空间与时间过程的统一,以湘西州为例,依此构建重点生态功能区贫困县扶贫开发成效评价指标体系,基于自然生态得到改善,人民生活得到提高,经济生产得到发展的目标任务,开展研究区扶贫成效评价研究,探讨研究区在扶贫开发过程中能否协调生态保护、生产发展和生活改善三者关系,实现扶贫资源的集中整合,寻求重点生态功能区贫困县扶贫开发的适宜模式,以期为同类地区的扶贫开发提供理论指导及经验参考。

1 研究区地理背景 1.1 研究区概况湘西土家族苗族自治州位于湖南省西北部,国土面积1.55×104 km2,全州总人口292万,是典型的“老、少、边、山、库、穷”地区,是国家西部大开发、国家武陵山连片特困区扶贫攻坚先行试点和湖南省扶贫攻坚主战场。2013年湘西贫困人口73.51万,是湖南省扶贫任务最艰巨、贫困问题最复杂、最典型的区域。2014—2016年实行精准扶贫以来,湘西州共减少4.31万贫困人口,农村贫困人口下降至30.1万人,农村贫困发生率下降为12%,脱贫效果明显。湘西州作为贫困区,其首要任务是摆脱贫困,但湘西州同属国家重点生态功能区,且为少数民族聚居区,在发展经济的同时,保护生态环境与改善生活条件同等重要。本文对研究区的生产条件、生活状况及生态环境现状展开研究,以此评价重点生态功能区贫困县的扶贫成效,以期为研究区寻求一条生产发展、生活富裕、生态良好的“三生共赢”发展道路。

1.2 湘西州开展扶贫成效多维动态评价的必要性2013年11月国家领导人在湘西调研时首次提出精准扶贫战略,此后该战略成为中国扶贫开发、脱贫攻坚的基本遵循。现今的扶贫开发涉及产业发展、社会救助、生态保护等多个领域,对其扶贫成效评价需要多方考虑。2010—2016年湘西州各贫困县人均GDP都出现了不同程度增长,尤其是2013年实行精准扶贫战略后,各县人均GDP增长显著,其中凤凰县增长显著,经济发展状况最好,但分析各县森林覆盖率、高中阶段教育毛入学率、行政村通客运班车的比例、空气质量达标率等指标,凤凰县表现并非最优。通过对比分析发现经济发展状况与医疗卫生、环境、教育、基础设施条件等生活发展状况并非同步,如果单从收入水平、消费水平进行分析评价,将会忽视贫困区生活水平的提高及生态环境保护,与国家精准扶贫战略下多元化扶贫要求不相符合。因此本文拟基于生产发展、生态良好、生活富裕的“三生共赢”理念构建湘西地区扶贫成效评价指标体系,以时空动态视角开展扶贫成效评价,以期使其能较为全面地反映研究区扶贫政策及措施实施后的扶贫工作成效。

2 研究方法以往由于扶贫范围广,扶贫人数多,为了操作便利,多采用人均纯收入作为判断贫困的标准[15-16],容易忽略贫困地区诸如教育、医疗、社保、环境保护等方面的改善[17]。随着扶贫工作不断深入,现在贫困不再是普遍性、大面积的问题,遵循精准扶贫的指导,为扶贫地区创造良好的脱贫攻坚发展条件,不仅需要致力于研究区域经济条件发展,还应对该区域生产、生活条件及相应基础设施提供大力扶持[18]。十九大报告提出“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境”,这表明在关注贫困地区经济建设同时,应同样注重生活改善和环境保护[19]。本文在借鉴张琦等[3]扶贫成效多维综合评价指标体系基础上,借助“三生共赢”理念对生产、生态、生活三者关系展开分析探讨,以精准扶贫作为脱贫攻艰指南,利用湘西地区历年扶贫监测数据及统计年鉴,建立研究区扶贫成效评价指标体系,其中生产指标反映研究区经济发展水平、居民收入,此外考虑了贫困地区主要还是以第一产业为主,因此增加了农业生产指标;生活指标反映研究区教育、医疗、社保等公共服务方面,此外考虑到近年来国家扶贫开发对农村基础设施的关注和投入,增加了通路、通水、通电等基础设施方面发展指标;生态指标反映重点生态功能区在森林覆盖、退耕还林、三废排放等方面改造情况,同时考虑贫困地区农业比重大,农药化肥对环境影响较大,增加农药化肥使用强度指标。

2.1 归一化处理由于各因素的量纲不统一,对研究数据进行标准化预处理。

| $ {y_{ij}} = \frac{{{x_{ij}} - {\rm{min}}{x_j}}}{{{\rm{max}}{x_j} - {\rm{min}}{x_j}}} $ | (1) |

其中:xij——i县的第j个指标的值;minxj——各区县指标j的最小值;maxxj——各区县指标j的最大值;yij——第i县第j个指标归一化值。下同。

2.2 权重计算扶贫决策的制定对扶贫成效影响巨大,致使评价过程必须要考虑扶贫专家的工作经验及扶贫部门的主观意愿,基于此,本研究在采用主观赋权法的基础上,利用客观赋权法(熵权法)进行权重修订,排除主观赋权法带来的主观随意性。

(1) 层次分析法。①根据评价目标筛选评价指标,构建湘西各贫困县农村扶贫成效综合评价指标体系;②建立判断矩阵,计算各指标相对权重;③根据评价指标判断矩阵,计算单个判断矩阵的权重,并进行一致性检验,得到AHP法的各指标权重qj(表 1)。

|

|

表 1 湘西重点生态功能区贫困县扶贫成效综合评价指标体系及权重 |

(2) 熵权法。熵权法是通过各指标提供的信息量大小来计算指标权重,信息熵所获系统信息的有序度由评价指标构成的判断矩阵来确定[20]。在信息论中,熵值越大,表示评价指标的值相差越小,该指标的权重越小;反之,某项指标的值相差较大时,则熵值较小,该指标的权重较大[20]。

矩阵Y中,j项指标下i县的指标值比重为fij,则[20]:

| $ {f_{ij}} = {y_{ij}}/\sum\limits_{i = 1}^m {{y_{ij}}} \;\;\;\left( {i = 1, 2, \ldots , m, \;j = 1, 2, \ldots , m} \right) $ | (2) |

令Hj为第j项指标的熵值,则[20]:

| $ \begin{array}{l} \;\;\;\;{H_j} = - k\sum\limits_{i = 1}^m {{f_{ij}}{\rm{ln}}{f_{ij}}} \\ \left( {k = 1/{\rm{ln}}m, 当{f_{ij}} = 0时, {f_{ij}}{\rm{ln}}{f_{ij}} = 0} \right) \end{array} $ | (3) |

通过熵值法,对2010至2016年湘西贫困地区农村扶贫开发成效各评价指标进行权重计算,得到各指标的权重(表 1),计算第j个指标的熵权wj[20]:

| $ \begin{array}{l} {w_j} = \left( {1 - {H_j}} \right)/\sum\limits_{j = 1}^n {\left( {1 - {H_j}} \right)} \\ \left( {{w_j} \in \left[ {0, 1} \right], \sum\limits_{j = 1}^n {{w_j} = 1} } \right) \end{array} $ | (4) |

(3) 采用AHP-熵权组合法确定人居环境评价指标权重。AHP-熵权组合权重wj*计算方法如下[21]:

| $ {u_x} = \frac{{{{\left( {{q_{jx}}{w_{j*}}} \right)}^{0.5}}}}{{{{\left( {\sum\limits_{x = 1}^n {{q_{j*}}{w_{j*}}} } \right)}^{0.5}}}} $ | (5) |

| $ {w_{j*}} = \frac{{{u_x}}}{{\sum\limits_{x = 1}^n {{u_x}} }} $ | (6) |

式中:qj——评价体系指标权重;wj*——熵权法所得评价体系指标权重;ux——主客观组合权重;Wj*——用拉格朗日乘子法所得AHP-熵权组合权重。

2.3 扶贫成效综合指数计算| $ {Z_i} = \sum\limits_{j = 1}^n {{w_{j*}} \times {y_{ij}}} $ | (7) |

式中:Zi——i县农村扶贫成效综合指数;wj*——各项指标的组合权重;yij——第i县第j个指标归一化值。

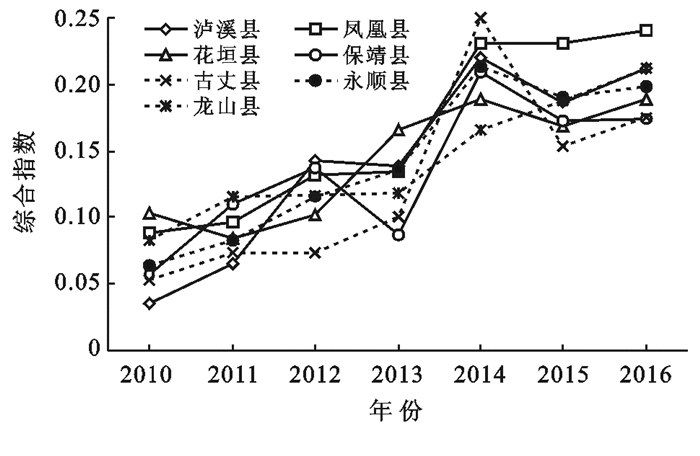

3 结果与分析 3.1 扶贫成效综合指数分析(1) 如图 1所示,各县扶贫成效综合指数总体呈递增趋势,扶贫开发综合成效显著。

|

图 1 湘西重点生态功能区贫困县扶贫成效综合指数 |

(2) 2013—2014年扶贫成效综合指数提升迅速,人均纯收入、人均地区生产总值、参保农村新型合作医疗及行政村通饮用水、通电、通广播电视等指标在此阶段表现较好。

(3) 2013年前增长较快的主要为人均地区生产总值、预算财政收入、城乡居民纯收入等经济指标,以及行政村通水、通路、通车等受扶贫政策倾斜的指标。然而2013年后,除了上述经济指标仍然保持较快增长外,可灌溉农田基本增量、高效节水农田增量、高中阶段教育毛入学率、人均卫生机构床位数、森林覆盖率、退耕还林面积等反映研究区改善农业生产条件,提高居民教育医疗水平,保护生态环境方面的指标提升更加明显,这充分说明精准扶贫战略的实施对贫困地区生产、生活、生态环境改善的重大意义。

(4) 湘西重点生态功能区各县扶贫成效综合指数发展速度与各县人均GDP均呈上升状态,扶贫开发成效与地区经济发展呈正相关关系。但是凤凰县仅2016年人均GDP发展最好,其扶贫综合指数2015年和2016年发展最优,表明经济也并非影响扶贫综合指数唯一因素。

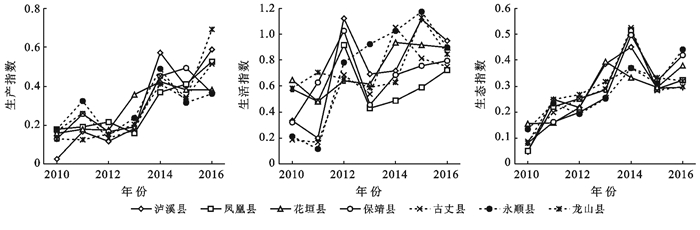

3.2 三生指数与扶贫成效分析对湘西州各县生产、生活、生态发展指数进行分析可知:①各县生产、生活指数在精准扶贫战略实行以后提升速度明显加快,其中永顺县教育、医疗、行政村通水通电以及困难家庭危房改造等指标完成度较好,农村生活状况改善最明显,说明实行精准扶贫对贫困区脱贫意义重大;②除永顺县外,其他各县生态指数呈下降趋势,泸溪县、花垣县、龙山县空气质量达标率下降明显,而该3县生产、生活各指标表现较好,表明该贫困区扶贫政策侧重于生产、生活方面,对生态保护不够重视;③此外,泸溪县、古丈县、龙山县在生态指数下降的年份,其生活指数也呈下降状态。生产是基础,生活是目的,生态是保障,三者是辩证统一的关系,生态环境恶化,生产将会受到制约,生活质量必然会下降,三者恶性循环将使扶贫成效达不到最终预想状态,成为实现全面脱贫道路上的阻碍。

通过对湘西州各县生产、生活、生态协调发展情况进行分析可知,①各县生产指数稳定发展且趋势相同,在2012—2014年各县人均地区生产总值增长迅速,城乡人均纯收入不断提高,生产指数飞速发展,各县的生态指数走向与生产指数基本一致,2013年实行精准扶贫战略,较重视贫困地区生活需求方面建设,危房改造、通水、通电、改造乡村公路等生活指标的扶贫力度不断加大,致使研究区域生活指数同样发展迅速;②湘西州各贫困县生活指数总体增长迅速,但变动大,各县增长程度各异,2013年扶贫方式开始调整,生活指数降低后迅速增长,其中永顺县生活指数自2011年起不断发展,生活改善明显,凤凰县扶贫综合成效最好,但生活指数表现不佳(图 2),高中阶段教育毛入学率、经济作物增量及经济林果面积增量较低,拉低生活指数,研究区民生改善与经济发展、生态环境保护同样重要,三者发展需要协调统一。

|

图 2 湘西重点生态功能区贫困县扶贫成效各评价指数 |

研究区在进行扶贫开发时,需考虑区域特色,将生产、生活的可持续发展建立在环境改善之上。湘西州各县综合扶贫开发需不断提高该区域生产、生活、生态的协调性。一方面研究区地处国家重点生态功能保护区,在保护生态环境的前提下,国家及周边享受生态效益的地区需切实考虑该地区为保护生态环境所牺牲的发展机会,合理的给予生态补偿,且这种生态补偿需由政府主导,建立长效机制加以落实;另一方面研究区可借助获取生态补偿的契机,吸纳资金进一步利用生态优势发展特色产业,打造特色农产品及生态旅游;与此同时利用既有扶贫政策及生态开发机会带动当地基础设施的完善,积极改善居民生活水平,最终实现“三生共赢”。区域协调发展的具体建议对策如下:

生产方面借助国家“乡村振兴”战略,充分挖掘民族传统文化,利用乡村旅游带动产业转型,其中“神秘湘西”品牌的打造、永顺老司城遗址申遗成功以及以凤凰古城、里耶古城为代表的“特色旅游小镇”的开展与建设,发展文化旅游产业,为当地农村贫困群众提供就业机会,拓宽收入渠道。

生活方面继续推行贫困户易地搬迁和危房改造政策,着力推进农村危房改造和环境整治工程,保障贫困居民基本居住条件,进一步提升贫困居民居住质量;继续完善基础设施建设,特别是涉及到路、水、电、气、房等这些基本公共服务保障工程等方面的建设,完成乡村道路硬化工程、实现“村村通”,解决贫困区居民安全饮水困难;在当今信息化时代背景下,提升信息基础设施建设和利用水平,实现贫困区信息网络的覆盖,通过“互联网+湘西”,实现特色产品的网上销售;除硬居住条件外,还要增加贫困村居民自我发展、自我提升的机会,投入财政专项扶贫资金,对贫困学生进行教育扶贫救助,对“雨露计划”的职业学历教育者进行帮扶培训,加强自我造血能力。

生态方面作为国家重点生态功能保护区的湘西地区,必须严格控制开发强度,严禁不符合主体功能定位的经济生产活动,建设“绿色湘西”,以此实现生态环境保护。具体措施包括:①在继续实施退耕还林计划时,人工造林应本着改善土壤、保持水土等角度切实选择亟需整改的地区展开;②为了避免农村贫困地区出现以生态环境换经济增长的做法,需加强生态保护制度建设,用行政手段开展一系列的木材经营加工、非法占用林地等专项整治工作,严格控制森林采伐,以古丈红石林国家地质公园、永顺国家级自然保护区以及保靖酉水国家湿地公园为核心,设立生态安全保护区,实行严格的保护政策;③利用保护区内保存完好的生态资源、优良的生态环境,显现其保护、科研和生态教育价值,发掘其中的观光价值,以实现生态家园富民;④借由城乡同建同治工作的开展,结合“优美乡镇”、“生态村”建设,积极开展农村生态创建,推广农村清洁能源应用、污水集中处理,垃圾集中回收处理等项目,加快农村环境综合整治推进,改善农村村容村貌,并结合新媒体建立环境保护公众信息平台,积极开展环境保护宣传,从生态环境系统提升贫困区农村人居环境建设;⑤通过加大中央财政转移支付的方式对重点生态功能区进行生态补偿,维持居民收入增长,改善生活条件,实现“生态、生产、生活”三者之间的相互协调。

通过对湘西州7个县的扶贫成效进行分析评价可知,各县扶贫综合扶贫成效显著,为实现重点生态功能区贫困县的全面脱贫,各贫困县应根据自身特点开展扶贫工作。

(1) 凤凰县2016年人均GDP远超各县,综合扶贫成效最优,但生活指数相较其他各县最低,尤其是高中教育毛入学率低于各县。其在发展经济、保护环境的同时,需要对人们生活质量加以重视,着重表现在教育方面,需要提高高中师资力量,加大教育宣传力度,为贫困家庭提供助学帮扶,促使高中阶段毛入学率提升。

(2) 永顺县在生活指数方面发展最佳,但生活条件的改善离不开经济支持,该县有著名的猛洞河漂流景区和小溪国家自然保护区,自然景观资源丰富,可在保护生态环境的基础上加大开发自然旅游资源,促进经济发展。农业上以不乱占用耕地为前提,创建农业特色产业标准化生产示范园,扩大经济林果业种植面积,提高农民收入。坚持经济、民生、环境和谐发展,走扶贫可持续道路。

(3) 保靖县、古丈县生产指数发展较为良好,但生活、生态指数较低,今后扶贫开发工作需要注重提升两县居民的生活水平,加强对教育、医疗卫生扶持工作;在生态方面,两县森林覆盖率高,需要加强对生态环境保护,合理利用林地资源。

(4) 花垣县、泸溪县、龙山县要加大生活、生态扶持力度,推动农村公路建设,改善农村生态环境,减少化肥农药的使用及县内工业废气排放,使空气质量达标率维持在较高水平,营造宜居农村环境。三县三生指数波动较大,需持续注意对生产、生活、生态指数的关注,合理分配扶贫资源,协调三者关系。

| [1] |

中国国民经济和社会发展第13个五年规划纲要[EB].(2016-04-5)[2018-07-12]. http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322_21.htm.

|

| [2] |

王丛虎. 续写脱贫攻坚新篇章:解读十九大报告扶贫攻坚战略思想[J]. 源流, 2017(11): 4-5. |

| [3] |

张琦, 陈伟伟. 连片特困地区扶贫开发成效多维动态评价分析研究:基于灰色关联分析法角度[J]. 云南民族大学学报:哲学社会科学版, 2015, 32(1): 136-142. |

| [4] |

陈小丽. 基于多层次分析法的湖北民族地区扶贫绩效评价[J]. 中南民族大学学报:人文社会科学版, 2015, 35(3): 76-80. |

| [5] |

游新彩, 田晋. 民族地区综合扶贫绩效评价方法及实证研究[J]. 科学经济社会, 2009, 27(3): 7-13. |

| [6] |

王建平. 连片特困地区政府扶贫资金的减贫效果评价:以川西北藏区为例[J]. 决策咨询, 2015(2): 40-42, 48. |

| [7] |

王碧玉, 李树吉, 李成红. 财政扶贫资金效益评价模型的构造及其应用研究[J]. 东北农业大学学报:社会科学版, 2007, 5(4): 75-77. |

| [8] |

李兴江, 陈怀叶. 参与式扶贫模式的运行机制及绩效评价[J]. 开发研究, 2008(2): 94-99. DOI:10.3969/j.issn.1003-4161.2008.02.024 |

| [9] |

黄特军. 扶贫自愿性移民搬迁模式效果评价[J]. 统计与决策, 2005(12): 35-37. DOI:10.3969/j.issn.1002-6487.2005.12.014 |

| [10] |

向延平. 武陵源世界自然遗产地旅游扶贫绩效模糊评价[J]. 中南林业科技大学学报:社会科学版, 2012, 6(6): 5-7. |

| [11] |

向延平. 湘鄂渝黔边区旅游扶贫绩效评价感知调查研究:以德夯苗寨为例[J]. 资源开发与市场, 2009, 25(7): 655-657. DOI:10.3969/j.issn.1005-8141.2009.07.026 |

| [12] |

安志杰, 包纪祥, 杜世德. 科技扶贫成效综合评价研究[J]. 西北农林科技大学学报:自然科学版, 1993, 21(2): 82-88. |

| [13] |

郭建宇. 农业产业化扶贫效果分析:以山西省为对象[J]. 西北农林科技大学学报:社会科学版, 2010, 10(4): 20-26. |

| [14] |

田大庆, 王奇, 叶文虎. 三生共赢:可持续发展的根本目标与行为准则[J]. 中国人口·资源与环境, 2004, 14(2): 9-12. |

| [15] |

林闽钢. 中国农村贫困标准的调适研究[J]. 中国农村经济, 1994(2): 56-59. |

| [16] |

汪三贵. 中国农村的贫困问题[J]. 农村经济与社会, 1991(6): 1-10. |

| [17] |

庄天慧, 张军. 民族地区扶贫开发研究:基于致贫因子与孕灾环境契合的视角[J]. 农业经济问题, 2012(8): 50-55, 111. |

| [18] |

祝慧, 莫光辉. 精准扶贫的阶段性成效与创新突破[J]. 经济纵横, 2016(7): 53-57. |

| [19] |

朱志祥.以十九大精神引领生态文明建设, 守护好佛山的绿水青山金山银山[N].佛山日报, 2017-11-20(A01).

|

| [20] |

张家其, 吴宜进, 葛咏, 等. 基于灰色关联模型的贫困地区生态安全综合评价:以恩施贫困地区为例[J]. 地理研究, 2014, 33(8): 1457-1466. |

| [21] |

张家其, 段维维, 朱烜伯. 湘西农村贫困地区人居环境综合评价[J]. 企业经济, 2018, 37(9): 176-181. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39