2. 西北农林科技大学 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100;

3. 西北大学 城市与环境学院, 陕西 西安 710127

2. Institute of Soil and Water Conservation, Northwest A & F University, Yangling, Shaanxi 712100, China;

3. College of Urban and Environmental Science, Northwest University, Xi'an, Shaanxi 710127, China

泛第三极是全球环境与气候变化的敏感区和功能脆弱区,受全球变化和人类活动的叠加作用,泛第三极地区土壤侵蚀有明显增加的趋势,会对该区域的生态安全产生巨大威胁。泰国(泰王国)作为泛第三极暖湿区的代表性区域,研究其土壤侵蚀环境和土壤侵蚀现状,对明确受青藏高原影响的中南半岛土壤侵蚀规律十分重要,也对分区制定科学的土壤侵蚀防治对策具有重要意义。

泰国位于东南亚区域中南半岛中部,是一个君主立宪制国家,属于经济和科技欠发达地区,然而却是重要的农产品产地,优越的自然条件为作物生长提供了得天独厚的条件,使泰国成为亚洲重要的农产品出口国之一,且部分高品质农产品在世界市场中具有重要影响[1]。因而,泰国的可持续健康农业得到政府和研究者的高度关注,进而从社会状况、经济发展、环境条件、土地利用类型和管理方式、生物多样性、土壤性质、养分利用、污染防治等方面开展了可持续农业相关研究[2-4]。然而,缺乏关于土壤侵蚀与可持续农业关系的相关研究[5]。事实上,土壤侵蚀是影响可持续农业的重要因素。土壤侵蚀分选性地剥离和搬运地表富含有机质的较细颗粒,导致土壤结构变差,肥力降低,生产力下降,同时还会在搬运和沉积过程中造成泥沙堆积和面源污染,影响农产品的品质、产量和安全[6-7]。

虽然泰国政府与学者们已经意识到土壤侵蚀对可持续健康农业的重要影响,泰国农业部土地发展局(Land Development Department)、皇家森林局(Royal Forest Department)、泰国农业大学(Kasetsart University)等机构,联合国际热带农业研究中心(Centro International de Agricultural Tropical)、国际土壤研究与管理理事会(International Board for Soil Research and Management)等国内外相关机构设立了多个项目,开展泰国土壤侵蚀及防治策略研究[8-9]。采用遥感影像调查、GIS分析、模型模拟等方法在不同时空尺度上探讨了泰国土地利用变化、气候变化、植物种类和多样性、植被盖度等对土壤侵蚀的影响,分析了土壤侵蚀造成泥沙输移、污染物迁移等研究,提出了初步的土壤侵蚀防治对策[10-17]。然而,目前在国际上发表的研究成果中,接近一半是来自其他国家的研究者,且多数研究成果发表于2014年以前,近5 a的新成果报道很少。目前可获取的这些研究成果不能满足本项目中绿色“一路一带”战略实施的需求。因而迫切需要在已有工作的基础上,应用新的技术,采用新的数据,深入研究该区土壤侵蚀的现状、发生发展机制、驱动因子与区域分异规律,提出分区治理对策,为认识泛第三极地区的暖湿区域生态环境及其变化,以及区域生态安全提供科技支撑。

1 调查方法 1.1 研究区域概况泰国地理位置为5°37′—20°27′N, 97°22′—105°37 ′E,其东南临泰国湾,西南临安达曼海,西北、东北、东南和南部分别与缅甸、老挝、柬埔寨和马来西亚接壤。泰国南北长2 500 km,东西宽1 250 km,海拔范围0~2 565 m,国土总面积约5.13×105 km2。泰国地形多变,可划分为北部山区、中部平原、东北部高原、南部半岛区。北部区域为全国地势最高的地区,由西向东南倾斜,平均海拔约1 600 m,是泰国主要河流的发源地;东北区域大部分区域为沙质平原,中部平原区为山地洪积平原和河流三角洲平原(湄南河平原),土地肥沃,是泰国最为重要的粮食产地。由于泰国地处热带季风气候区域,常年气温在19~38 ℃,年均气温约28 ℃,平均年降水量约1 000 mm,湿度变化为66%~83%。降雨分级较集中,按照温度和降雨变化,全年可分为热季(3—6月)、雨季(7—10月)和旱季(11—2月)。

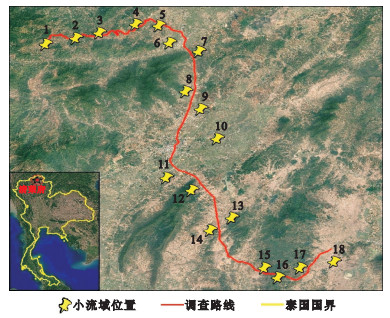

1.2 调查方法泰国北部山地区主要包括17个省,占地1.77×107 hm2,占泰国国土面积的约17%。由于高山密集,地势陡峭,海拔500~2 565 m,可利用耕地面积有限,毁林开荒式轮作和不合理的耕作管理措施,使得该区域成为泰国土壤侵蚀最剧烈的区域。本次调查主要在清莱府开展,清莱府所在地位于北部山区,是土壤侵蚀较严重的区域之一(附图 1)。

|

附图1 清莱府位置及18个调查单元的分布(第3页) |

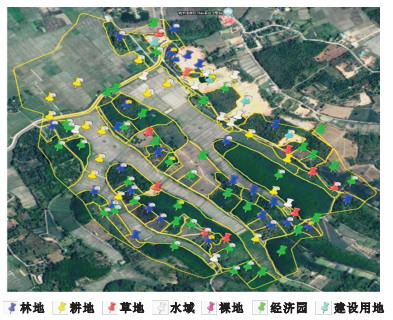

通过在清莱府布设样线,以10 km左右的间距选择18个面积约为0.7~2.0 km2的调查单元(包括地形起伏较大地区的14个小流域和地形平缓地区的4个矩形单元,见附图 1)。调查土地利用类型及其空间分布、土壤侵蚀类型与特征、植被类型与盖度、耕地状况与作物类型、水土保持措施等项目。18个单元共划分并调查了656个图斑,在调查上述信息的同时,记录不同土地利用类型图斑的地理位置,利用奥维地图对每个图斑进行定位照相,为遥感解译标志的建立提供依据(附图 2)。在影像解译和野外验证的基础上,用中国土壤流失方程(CSLE)计算每个抽样单元中各图斑的土壤侵蚀模数〔t/(km2·a)〕[18-20],用以分析土壤侵蚀程度和空间变异性特征。CSLE是基于USLE的修订模型,CSLE在沿用USLE基本模型的前提下,将USLE中的C(覆盖与管理因子)和P(水土保持工程措施因子)因子细化为B(植被覆盖与生物措施因子)、E(工程措施因子)和T(耕作措施因子)因子。USLE在泰国北部山区土壤侵蚀研究中的适用性已得到验证[21],而CSLE在中国土壤侵蚀普查中的应用经验显示,它可用于估算与泰国北部的自然环境条件类似的中国云南省土壤侵蚀[22-23]。此外,通过与清莱府、清迈府和曼谷土地发展局相关人员以及瑞宣大学(Naresuan University) W. Pansak博士课题组的讨论,进一步了解泰国土壤侵蚀与水土保持现状及研究进展。

|

附图2 基于奥维地图的清莱府山区调查单元土地利用类型调查定位拍照示意图(第3页) |

调查于2018年11月22—29日期间开展。由于调查期正处于泰国的旱季,降雨稀少,较少观察到土壤侵蚀过程,但是前一雨季形成的土壤侵蚀痕迹随处可见。调查发现,土壤侵蚀主要发生在道路、田地边坡、裸露地埂、坡耕地(尤其是新耕种的坡地)和建设用地边坡,部分林地内也可见侵蚀沟发育。未经硬化的土路大多存在不同程度的侵蚀,部分道路形成严重的侵蚀沟,影响车辆通行(图 1)。

|

图 1 清莱府地区道路侵蚀(焦菊英摄于20181124-28) |

由于该区年降雨量较大,坡耕地在耕种过程中需要考虑排水措施,因此多为顺坡耕种,但较易形成侵蚀沟。坡耕地的侵蚀在新耕种的田地及其边坡处尤为严重。田地内部主要表现为细沟和切沟侵蚀,多分布于种植时间较短的菠萝地。因为菠萝大多分布在坡度较大的坡面且采用顺坡条带种植方式;当菠萝栽种时间较短(≤1 a)时,植株覆盖面积有限,行间杂草较少,且植株的株距和行距均较大,地表裸露比例较高,加之陡峭的地形条件,为土壤侵蚀提供了有利条件,导致侵蚀沟普遍发育。而对种植时间较长(1~3 a)的菠萝地,植株冠幅较大且杂草覆盖行间空地,田地植被覆盖率>90%,有效地控制了土壤侵蚀导致的水土流失。而田地边坡植被盖度往往较差,且未采取有效的固土排水措施,致使坡面汇流对田地边坡造成强烈冲刷,田地边坡侵蚀沟密集分布甚至出现滑塌(图 2—3)。对于建设用地,植被破坏和陡峭坡面也共同催生了密集的细沟发育(图 4)。林下土壤侵蚀相对耕地较少,林地内的土壤侵蚀具有一定的林分结构依赖性。调查发现,以橡胶为代表的纯林内更容易发育侵蚀沟,沟宽和沟深分别可达1.2 m和0.9 m(图 5)。当乔灌草混交的天然林转变为经济林后,林地的垂直结构被破坏,几乎无其他植被生长,加之部分树种存在化感效应[24-25],林下几乎无其他植被生长,导致单一林种冠幅对侵蚀性降雨的拦截有限,不利于水分蓄积,更易形成地表径流,从而导致林下侵蚀。

|

图 2 清莱府地区田地边坡侵蚀(马波摄于20181124) |

|

图 3 清莱府地区坡耕地侵蚀(马波摄于20181124) |

|

图 4 清莱府地区建设用地边坡侵蚀(焦菊英摄于20181126) |

|

图 5 清莱府地区橡胶林下发育的侵蚀沟(赵春敬摄于20181127) |

本文利用中国水力侵蚀抽样调查方法[26],计算区域土壤侵蚀因子(R, K);基于1弧秒分辨率SRTM和LS_Tool计算坡度坡长因子;利用NDVI和PVI数据结合调查单元实地调查数据,计算水土保持措施因子(B,E,T);采用中国土壤流失方程(CSLE)初步计算了18个调查单元的面积、耕地比例和土壤侵蚀模数(表 1)。

|

|

表 1 18个调查单元的面积、耕地比例和土壤侵蚀模数 |

18个调查单元的面积、耕地比例和土壤侵蚀模数计算结果表明调查单元的平均土壤侵蚀模数介于480.9~3 565.3 t/(km2·a)之间,总体平均为1 767.9 t/(km2·a)。纳瑞宣大学W. Pansak博士的小区试验结果显示,橡胶纯林的土壤侵蚀模数为1 829 t/(km2·a),橡胶林与玉米、香根草、豆类作物套种的土壤侵蚀模数变化在676~1 537 t/(km2·a)。可见,本研究计算结果具有一定的可信度。

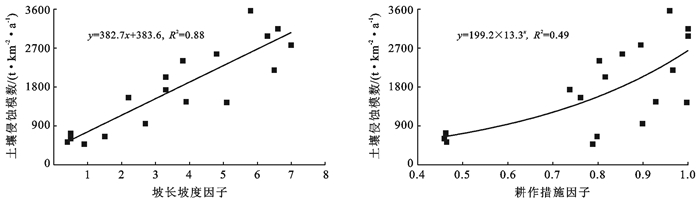

调查的18个单元分布在约200 km范围内,土壤侵蚀模数与降雨侵蚀力相关性较差,与坡度坡长因子呈较好的线性正相关关系(R2=0.88),与耕作措施因子表现出一定的指数正相关关系(R2=0.49),而与其他因子相关性较差(图 6)。可见,调查区域降雨侵蚀力的差异不大,地形条件和人为耕作因素成为了影响土壤侵蚀空间分异的重要因素。CSLE模拟结果显示,土壤侵蚀模数存在显著的空间分异特征,侵蚀较强烈的区域在所有调查单元均呈条带状分布,反映了地形影响下径流冲刷形成的侵蚀物质输移途径,也是土壤侵蚀防治的重点区域。

|

图 6 18个调查单元土壤侵蚀模数与坡长坡度因子及耕作措施因子的关系 |

调查结果显示,泰国北部山区虽然土壤侵蚀现状十分严峻,但采用的水土保持措施却相对简单,主要包括覆盖(稻草、砾石等)、排水沟、套种、水平沟、谷坊等。对道路上发育的侵蚀沟,主要采取砾石硬化路面,使用非可蚀性材料填充侵蚀沟,修建简易谷坊等措施。对坡面的林地和耕地主要采用修建排水沟,稻草覆盖新种植坡地,以道路、水平沟等减小坡地顺坡长度,修建水平梯田(bench terrace)等措施[17]。这些水土保持措施未能有效控制土壤侵蚀,导致土壤侵蚀在上述采取措施的区域继续发展(图 7—8,附图 3)。修建水平沟虽然有利于坡面水土流失防控,然而由于设计规模小,有些地方反而因其汇水作用引起细沟或切沟侵蚀(图 3)。因此,加强水土保持措施的制定和实施是泰国北部土壤侵蚀防控亟待推进的重要任务。可以通过制定和实施科学的水土保持措施体系,有效防控土壤侵蚀造成的水土流失,服务于可持续农业发展。

|

图 7 清莱府地区道路侵蚀防治措施(路面碎石硬化和小型谷坊修建,李玉茹摄于20181125) |

|

图 8 清莱府地区林地侵蚀防治措施(林农复合和林下稻草覆盖,张加琼摄于20181126) |

|

附图3 清莱府地区坡耕地侵蚀防治措施(水平沟、排水渠,赵春敬摄于20181126, 第5页) |

泰国土壤侵蚀是在自然和人为因素共同作用下造成的,人为不合理的开发和利用是导致严重土壤侵蚀的主要原因。泰国降雨量大,北部地区坡度较大,这些条件为土壤侵蚀提供了强烈的侵蚀动力和有利的地形条件;虽然亚热带得天独厚的气候条件供养的茂盛植被可有效控制土壤侵蚀,泰国广泛存在的毁林开荒将林地转化为耕地和果园的行为,严重破坏了植被,为降雨提供了丰富的可蚀性物质来源;此外,一年多熟的耕种制度加速了土壤养分的消耗。二者共同作用导致2~3 a后土层变薄,肥力下降,作物产量降低。当农民面临作物减产受损时,往往并未采取培肥土壤的措施,而是撂荒肥力下降的土地,在新的区域毁林开地(附图 4)。新开垦的耕地,尤其是分布在陡坡的新开耕地,以及开垦过程中新修土路均为侵蚀提供了大量的物质来源,具有非常高的侵蚀风险。这种粗放式的耕种方式导致土壤侵蚀不断加剧,单次降雨造成的水土流失量可达2 000 t/km2,部分地区年侵蚀模数10 000 t/km2以上[27-28]。加之目前采取的土壤侵蚀防治措施过于简单,不足以有效控制严重的土壤侵蚀,也未能从根本上遏制土壤侵蚀继续发展。

|

附图4 清莱府地区毁林开荒地(税军峰摄于20181122, 第7页) |

强烈的土壤侵蚀不仅对泰国的可持续农业造成了严重威胁,也造成了滑坡、泥石流、洪水、河道阻塞等自然灾害,危害群众生命财产安全。随着社会各界对土壤侵蚀危害的重视,泰国政府部门开展了水土保持工作,并采取了禁止毁林开荒, 恢复植被, 制定合理的土地利用计划, 搬迁部分区域的居民, 培养民众水保意识等措施防控土壤侵蚀。然而,本次调查结果显示,目前泰国土壤侵蚀观测和调查数据匮乏,难以把准确握土壤侵蚀现状。现有的土壤侵蚀研究成果不足以支撑水土保持措施效益的准确评估,也未能为研发科学有效的水土保持防治措施体系提供充分的依据,尚不能满足泰国的水土保持和生态环境建设需求,不利于农业的可持续和健康发展。因此,应在前期研究的基础上,进一步加强针对泰国具体情况的土壤侵蚀基础理论研究。

5.2 制定系统的土壤侵蚀治理措施目前,泰国相关政府部门正在积极地推进水土保持工作,尤其是坡耕地的水土保持。尝试发展适用于不同地形条件的缓坡梯田、水平梯田,并配合使用植物篱、排水沟等措施。虽然这些措施降低了土壤侵蚀风险,却尚未充分发挥土壤侵蚀防治作用。未来应注重改进土地利用方式、耕种制度并研发有效的小流域综合治理模式。首先,必须彻底摒弃毁林开地,粗放轮作式的土地利用方式。对部分水土流失极其强烈且不便于采取水土保持措施的陡坡区域,如5 a内侵蚀厚度可达20 cm的陡坡(>60°)[29],其耕作引起的侵蚀损失远大于农产品带来的收入,必须采取退耕还林草以恢复植被来控制土壤侵蚀。其次,北部山区坡耕地目前一般采用顺坡条带方式种植菠萝,这种顺坡种植方式在为排水提供便利的同时往往也引发坡面汇流,加剧了土壤侵蚀,因此,应考虑改进种植方式,如尝试将顺坡条带改为有一定夹角的斜坡条带,在保证排水的同时减小土壤侵蚀;也可尝试行间稻草/枯落物覆盖等方式,在减小雨滴打击,径流冲刷作用的同时可在坡下的平缓区域拦截坡面径流和泥沙形成水田,从而构建坡上无侵蚀林地—坡中弱侵蚀农地—坡下沉积水田的土地利用方式。最后,可以从世界其他国家筛选并引进成功的高效水保措施,但鉴于各种水土保持措施的作用、适用性等方面的差异,在采用时必须因地制宜地加以改进并充分考虑各类(耕作、工程、生物)措施的空间配置,综合运用以提高其水土保持效果。

5.3 土壤侵蚀防治与可持续农业农业在泰国占据着重要位置,在本次调查的18个单元中,耕地和果园的面积平均分别占29.8%和24.0%,两者总占地比例高达57.8%,而森林面积仅为37.7%。可见,目前泰国北部山区的可利用土地已充分开发,而后继可供开发利用的潜在土地资源十分有限。基于这种现状,要保障可持续农业健康发展,对现有耕地和果园的保育性利用十分重要。在有效控制土壤侵蚀的同时,也需做好土壤培肥和污染控制工作,提高作物产量,发展可持续性的健康农业。泰国的地理位置决定了其得天独厚的种植环境,作物可以一年多熟。如果不注重培肥土壤,对土地的高度利用极易导致土地肥力降低,生产力下降,影响农产品数量和质量。要提高作物产量,采取多熟制的同时,也要重视提高作物单产。清莱府的稻米产量平均约为3 500 kg/hm2,而气候、土壤条件等类似的中国云南省稻米产量高达12 500 kg/hm2[30]。可见,泰国的单产还有很大的提升空间。此外,除草剂等的使用也会对土壤、水体、农产品等造成污染,制约可持续农业的健康发展,应采取相应的控制对策(附图 5)。

|

附图5 清莱府地区未除草的香蕉地和喷洒杀草剂的龙眼地(曹晓萍摄于20181128, 第7页) |

致谢: 感谢世界水土保持学会(WSWAC)理事Chinapatana Sukvibool和前任主席Samran Sombatpanit在本次考察合作单位推荐及联络方面给予的热情帮助;感谢泰国土地发展局(LDD)及其清莱LDD Office 6 (特别是Mr. Niyom Surak团队)在野外调查中给予的大力帮助,以及清迈LDD Office 7,瑞宣大学(Naresuan University) W. Pansak博士课题组对本次考察的大力支持;感谢西北大学杨勤科教授及其团队的杨力华、杜朝正等对18个调查单元的解译与土壤侵蚀模数的计算工作。

| [1] |

郑国富. 泰国农产品贸易发展的特征、问题与建议:以2001-2016年数据为例[J]. 东南亚纵横, 2017(5): 32-37. DOI:10.3969/j.issn.1003-2479.2017.05.005 |

| [2] |

Talisa N, Rungsarid K, Chakit P. Assessing the economic, social, and environmental condition for the sustainable agricultural system planning in Ban Phaeo District, Samut Sakhonn Province, Thailand[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 197: 2554-2560. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.07.621 |

| [3] |

Whitbread A, Blair G, Naklang K, et al. The management of rice straw, fertilizers and leaf litters in rice cropping systems in Northeast Thailand(2): Rice yields and nutrient balances[J]. Plant and Soil, 1999, 209(1): 29-36. DOI:10.1023/A:1004519031550 |

| [4] |

Amekawa Y. Rethinking Sustainable agriculture in Thailand: A governance perspective[J]. Journal of Sustainable Agriculture, 2010, 34(4): 389-416. DOI:10.1080/10440041003680254 |

| [5] |

Forsyth T. Sustainable livelihood approaches and soil erosion risks: Who is to judge[J]. International Journal of Social Economics, 2007, 34(1/2): 88-102. DOI:10.1108/03068290710723381 |

| [6] |

Lal R. Soil degradation by erosion[J]. Land Degradation and Development, 2001, 12(6): 519-539. DOI:10.1002/(ISSN)1099-145X |

| [7] |

Rojas R V, Achouri M, Maroulis J, et al. Healthy soils: A prerequisite for sustainable food security[J]. Environment Earth Science, 2016, 75: 180. DOI:10.1007/s12665-015-5099-7 |

| [8] |

Vongkasem W, Klakhaeng K, Srakaew K, et al. Farmer participatory extension (FPE) methodologies used in the cassava project in Thailand [C]//Proceedings of the seventh regional workshop held in Bangkok, Thailand, Oct 28-Nov 1, 2002. Centro International de Agricultural Tropical (CIAT), Cassava Office for Asia, Bangkok. 2007, 344-351.

|

| [9] |

Bricquet J P, Janeau J L, Boonsaner A, et al. Catchment Approach to Combating Soil Erosion in Thailand [R]. International Water Management Institute Books Reports, 2003.

|

| [10] |

Wijitkosum S. Impacts of land use changes on soil erosion in Pa Deng sub-district, adjacent area of Kaeng Krachan National Park, Thailand[J]. Soil and Water Research, 2012, 7(1): 10-17. DOI:10.17221/SWR |

| [11] |

王斌科. 遥感技术在土壤侵蚀定量评价中的应用:以泰国巴萨克流域为例[J]. 中国科学院西北水土保持研究所集刊, 1988, 7: 103-111. |

| [12] |

Shrestha R P, Schmidt-Vogt D, Gnanavelrajah N. Relating plant diversity to biomass and soil erosion in a cultivated landscape of the eastern seaboard region of Thailand[J]. Applied Geography, 2010, 30(4): 606-617. DOI:10.1016/j.apgeog.2010.01.005 |

| [13] |

Sukho S. Soil erosion and sediment yield in tropical mountainous watershed of Northwest Thailand: The spatial risk assessments under land use and rainfall changes [D]. University of Birmingham, Birmingham, UK, 2014.

|

| [14] |

Janeau J L, Maglinao A R, Lorenr C, et al. The off-site effect of soil erosion: A case study of the Mae Thang Reservoir in Northern Thailand [R]//Amado R M, Valentin C(eds.) International Water Management Institute Books Reports. 2003.

|

| [15] |

Rottana L, Chakapan S, Kenichiro H, et al. Soil Erosion and Heavy Metal Contamination in the Middle Part of the Songkhla Lake Coastal Area, Southern Thailand [M]//Subramanian V. Coastal Environments: Focus on Asian Coastal Regions, Capital Publishing Company, 2012, 106-129.

|

| [16] |

Kobayashi H. Current approach to soil and water conservation for upland agriculture in Thailand[J]. Japan Agricultural Research Quarterly, 1996, 30(1): 43-48. |

| [17] |

Sang-Arun J, Mihara M, Horaguchi Y. Soil erosion and participatory remediation strategy for bench terraces in northern Thailand[J]. Catena, 2006, 65(3): 258-264. DOI:10.1016/j.catena.2005.11.010 |

| [18] |

梁音, 刘宪春, 曹龙熹, 等. 中国水蚀区土壤可蚀性k值计算与宏观分布[J]. 中国水土保持, 2013(10): 35-40. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2013.10.011 |

| [19] |

张宏鸣, 杨勤科, 郭伟玲, 等. 基于GIS的区域坡度坡长因子提取算法[J]. 计算机工程, 2010, 36(9): 246-248. DOI:10.3969/j.issn.1000-3428.2010.09.087 |

| [20] |

Liu Baoyuan, Zhang Keli, Xie Yun. A empirical soil loss equation [C]//Proceedings of 12th ISCO. Tsinghua press: Beijing, 2002: 143-149.

|

| [21] |

Krishna Bahadur K C. Mapping soil erosion susceptibility using remote sensing and GIS: A case of the Upper Nam Wa watershed, Nan Province, Thailand[J]. Environmental Geology, 2009, 57(3): 695-705. DOI:10.1007/s00254-008-1348-3 |

| [22] |

中华人民共和国水利部. 第一次全国水利普查水土保持情况公报[J]. 中国水土保持, 2013(10): 2-3, 11. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2013.10.003 |

| [23] |

祝赢, 章文波, 刘素红, 等. 第一次全国水利普查侵蚀模数的批量计算方法:基于CSLE和GIS的土壤水蚀模数计算器设计与应用[J]. 水土保持通报, 2012, 32(5): 291-295. |

| [24] |

杨华庚, 谭琼瑶, 易莹, 等. 橡胶叶水浸提液对3种蔬菜作物的化感潜力[J]. 广东农业科学, 2015(12): 49-55. DOI:10.3969/j.issn.1004-874X.2015.12.011 |

| [25] |

尹玉莲.橡胶树根系分泌物组分初探[D].海口: 海南大学, 2008.

|

| [26] |

刘宝元, 郭索彦, 李智广, 等. 中国水力侵蚀抽样调查[J]. 中国水土保持, 2013(10): 26-34. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2013.10.010 |

| [27] |

Douglas I. The impact of land-use changes, especially logging, shifting cultivation, mining, and urbanization on sediment yields in humid tropical Southeast Asia: A review with special reference to Borneo [R]. IAHS Publication, 1996, 236: 463-471.

|

| [28] |

Gupta A. Erosion and sediment yield in Southeast Asia: A regional perspective[R]. IAHS Publication, 1996, 236: 215-222.

|

| [29] |

波哥皮特, 朱耒东. 利用陆地卫星影象调查泰国土壤侵蝕[J]. 林业调查规划, 1983(3): 4-44. |

| [30] |

李贵勇, 宁加朝, 陈书, 等. 云南水稻精确定量栽培百亩连片亩产吨粮的原因分析[J]. 中国稻米, 2009(4): 57-58. DOI:10.3969/j.issn.1006-8082.2009.04.023 |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39